自分の顔を少しでもかわいく見せようと、化粧で頑張って「盛ろう」としたり、写真加工アプリでちょっと「盛り」すぎたりした経験はありませんか?

今回レポートするのは、女性たちにとって身近な「盛り」にまつわるシンポジウムです。

「盛り」を支援する技術=シンデレラテクノロジーという、一風変わったテーマを掲げたシンポジウムが成城大学で開催されると聞き、オンラインで聴講しました。

女の子の「盛り」を支援するシンデレラテクノロジー

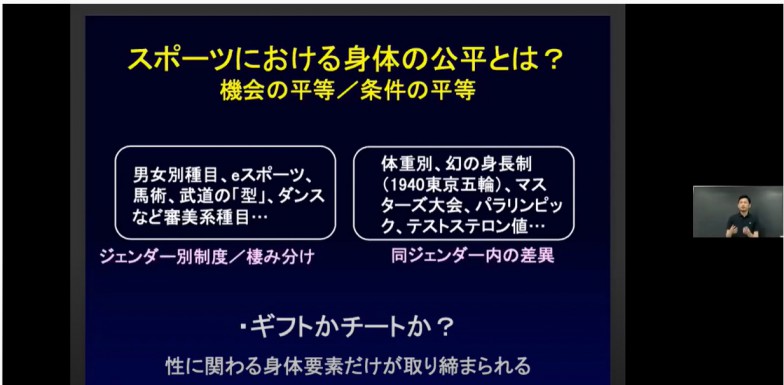

今回参加したのは、成城大学グローカル研究センターが主催する全5回のシンポジウム「ポストヒューマニティ時代の身体とジェンダー/セクシュアリティ」の第4回。

「女の子たちのメタモルフォーゼ ——シンデレラテクノロジーのその先へ」というテーマで開催されました。

【第1回のレポート】スポーツにおける多様性とは?成城大学の公開講座でLGBTについて考える。

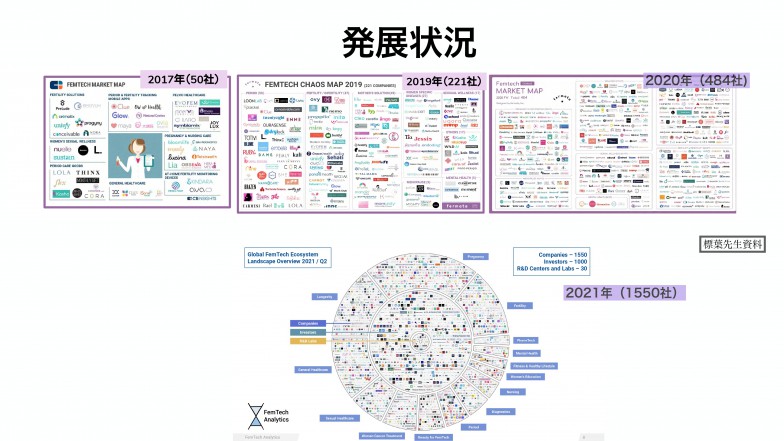

【第2回のレポート】いま注目が集まるフェムテック。その可能性とわかりやすさゆえの罠とは?

【第3回のレポート】不妊治療大国・日本における生殖技術の課題と可能性とは?成城大学の公開講座をレポート

シンポジウムのポスター

登壇者プロフィル

久保友香さん

フリーランス。博士(環境学)。専門分野はメディア環境学。シンデレラテクノロジー研究者として多数のメディアに出演するほか、著書に『「盛り」の誕生 女の子とテクノロジーが生んだ日本の美意識』(2019年)がある。

関根麻里恵さん

学習院大学文学部助教。専門はジェンダー研究、表象文化論。共著に『ポスト情報メディア論』(2018年)、共訳に『ファッションと哲学』(2018年)などがある。

田中東子さん

大妻女子大学文学部教授。専門はジェンダー研究、メディア研究、カルチュラル・スタディーズ。著書に『メディア文化とジェンダーの政治学 ―第三波フェミニズムの視点から』(2012年)、共著に『足をどかしてくれませんか』(2019年)などがある。

シンデレラテクノロジーはどうやって始まった?

最初に登壇したのは、メディア環境学者の久保友香さん。今回のテーマであるシンデレラテクノロジーという言葉の生みの親である久保さんは、「なぜ、シンデレラテクノロジーなのか」と題し、シンデレラテクノロジーの成り立ちから語り始めました。

「シンデレラテクノロジーがどういった技術の流れを汲んでいるかというと、このシンポジウムにオンラインで参加している皆さんが、今まさに使っている技術、つまり顔画像コミュニケーション技術です。今皆さんが画面越しに見ているのは、リアルな外見の私ではなくバーチャルな外見の私です。メディア空間上でバーチャルな外見を使ってコミュニケーションをする技術は、コロナ禍で急速に日常化しました」

このような技術を日常的に使えるようになったのは、つい最近のことだと久保さんは続けます。

「顔画像コミュニケーション技術は、テレビ電話のための技術として1960年代から試みがありましたが、当時はアナログ電話回線であり、デジタル通信になっても、通信容量などの問題があり、今のように簡単に動画を送受信できるようになるまでにはかなりの年月がかかりました。その間に、この過程で発展した顔認識の技術を他のことに応用しようとして始まったのが、バーチャルな外見を美人顔に変換する技術の開発です」

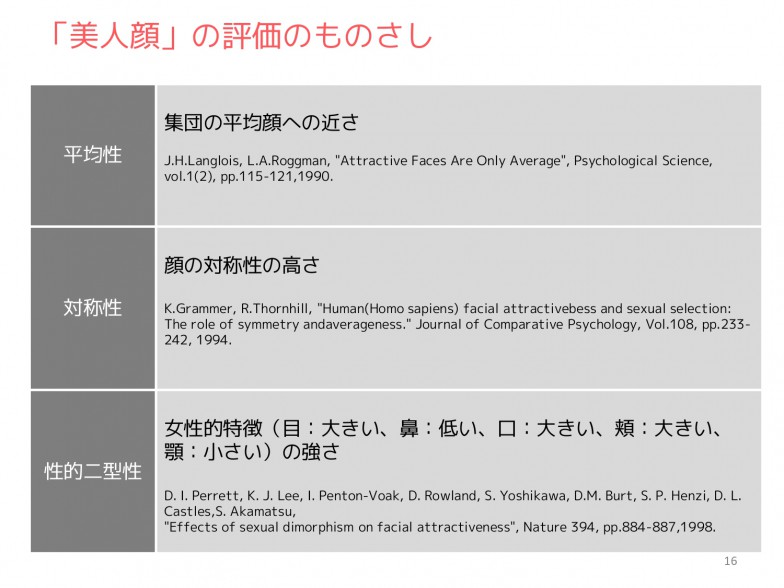

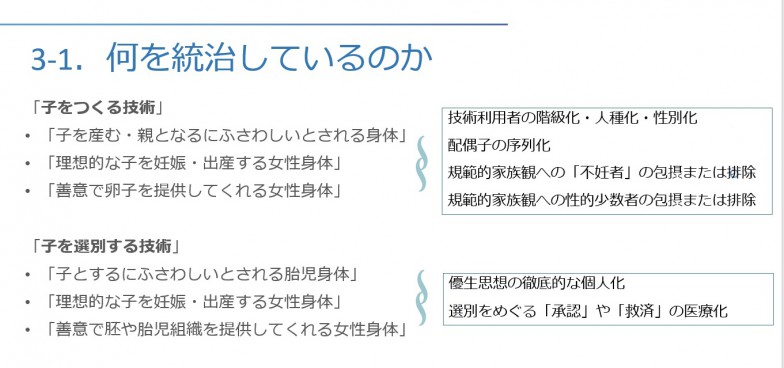

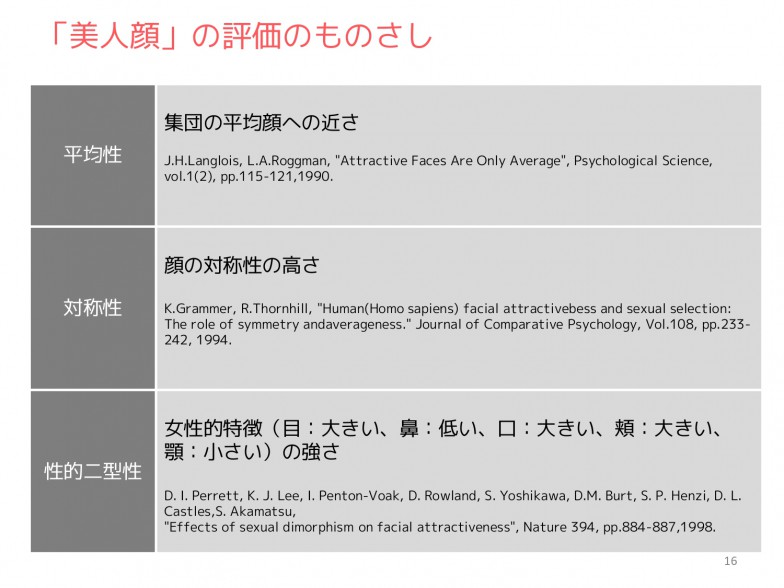

美人顔に変換する技術とは、冒頭でもふれた写真加工アプリなどに、現在では使われている技術。この技術開発のために、工学分野では下記スライドに示した物差しが美人顔の評価として標準的に使われてきました。

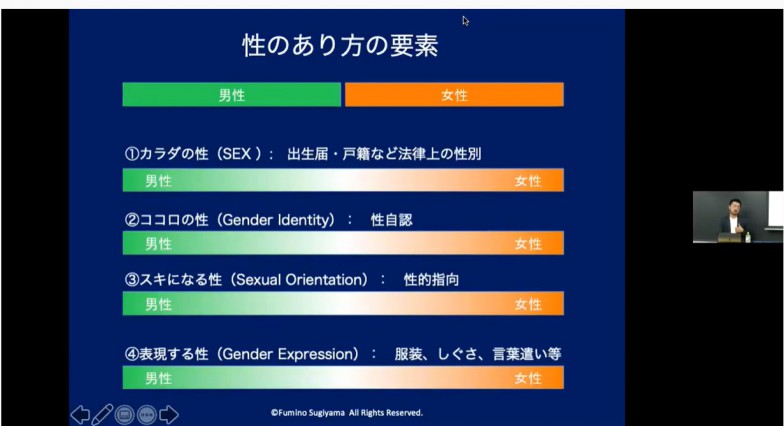

工学分野では、標準的に①平均性、②対称性、③性的二元性という3つの基準をもとに、美人顔が評価されている

「先行研究でこれら評価の物差しが使われているのを見て、本当に正しいのかな?とすごく疑問に思ったんです。これは生物の配偶者選択のための基準として作られた物差しですが、そもそもみんなが配偶者選択において性能の高い外見、つまりモテる外見になりたいと思っているのでしょうか? これが本当にすべての人に役立つような物差しになっているのかなと疑問でした」

美人画やプリクラを研究してたどり着いた答え

そこで久保さんが始めたのが、美人画の研究です。配偶者選択という物差しに基づいた美人顔変換技術への反論として、美人画に基づいた変換装置を作ろうと計画します。

奈良時代の仏教画や江戸時代の浮世絵から、近年の漫画やアニメまで、「美人画」を広い意味で定義して収集・分析。これらを大きく四期に分け、特徴を抽出して数式化し、顔画像を当時の美人画に基づいた美人顔に変換する装置を作成しました。

奈良時代から現代までを、Ⅰ:700年~/Ⅱ:1700年~/Ⅲ:1900年~/Ⅳ:1950年~の四期に分類し、その時代の美人顔に変換(シンポジウムで使用したスライドから抜粋)

こうして見てみると、たとえばⅡ期の江戸時代の浮世絵は、つり目におちょぼ口で鼻が大きく、前掲のスライドで性的二元性として示された「目や口が大きく鼻が低い」という基準には当てはまっていません。一方、Ⅳ期は極端に目が大きく、時代によって全然違うことがわかりますね。

「これまでの工学分野の物差しでは、時間が経っても変わらない普遍的な美人顔の基準があることを前提にしていましたが、実際には時代を超えて大きく変化していることがわかりました」と久保さん。次に、これまでの工学分野の物差しには従わない物差しで顔変換の技術を作っている事例として、プリクラに注目します。

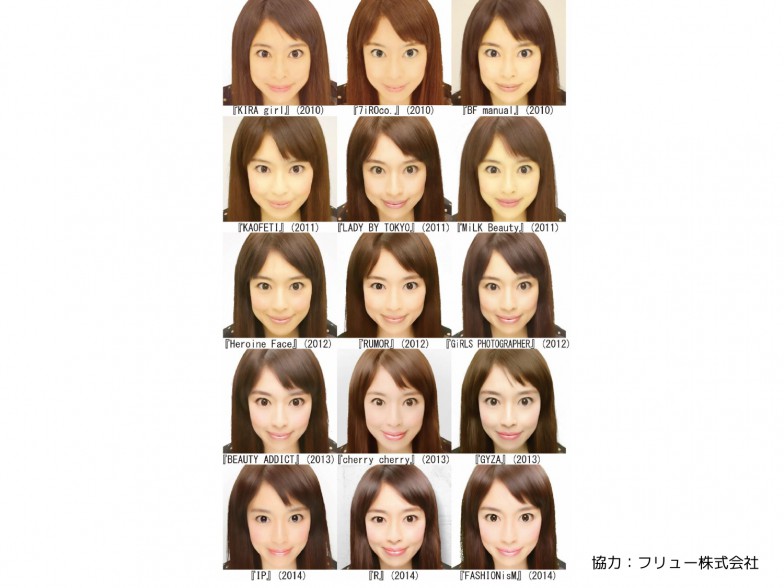

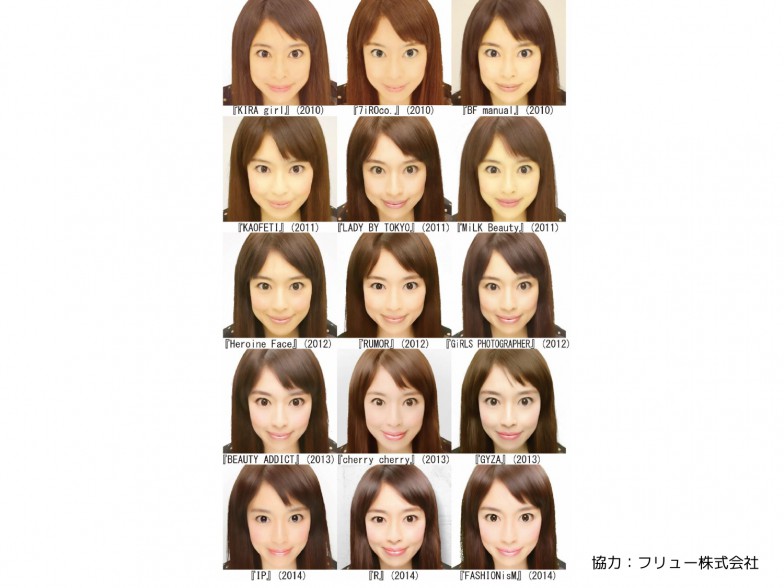

久保さんがプリクラ機メーカーの倉庫を訪れ、過去5年間の機械で自ら撮影

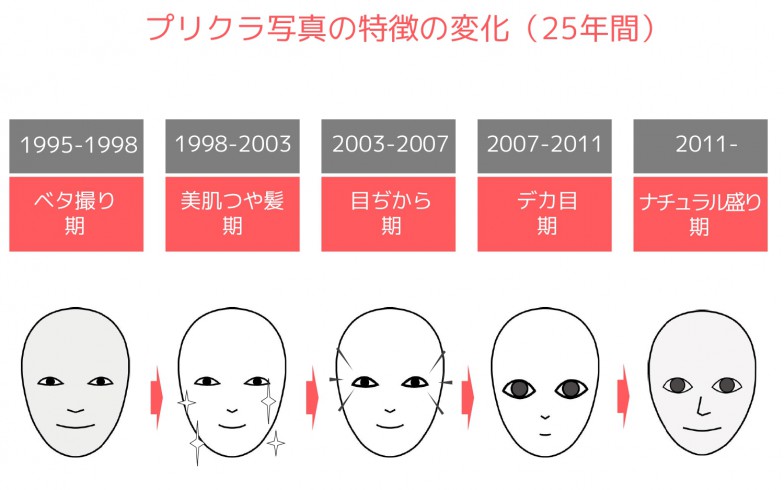

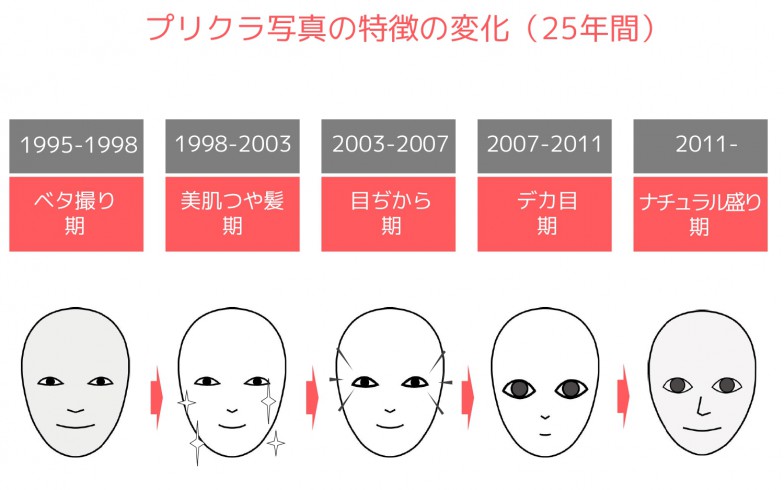

美人画の研究と同様に、過去25年間のプリクラの特徴を分析して五期に分類

プリクラと言えば、肌をきれいに、目を大きく見せるという程度の印象しかありませんでしたが、ここまで変化しているとは……。

「メーカーの開発者がユーザーの望む顔を考えて出した答えが、これだけ変化しているんだということがわかります。美人画やプリクラの変遷から、やはり普遍的な基準で美人顔を考えるのは間違っていると考えました」

しかし、評価基準がなければ技術開発を進めることができません。「普遍的な基準がない中でも、何か普遍的なものを見つけなくてはいけない」と悩んだ久保さんは、女の子のインタビューと行動観察を始めます。

2012年に行われたプリクラ写真のコンテストで、最終選考に残った女の子たちに話を聞いて、あることに気づいたと久保さんは語ります。

「ある女の子の『“すっぴん”を褒められてもうれしくない。“盛り”を褒められたい』という言葉を聞いて、ハッとしました。女の子が努力と試行錯誤の末に作り出しているバーチャルな外見は、彼女たちにとって“作品”なんだと気づいたんです。化粧をして画像処理をして作ったバーチャルな外見を、メディア空間に展示するという“作品”づくりをしているんだとわかりました」

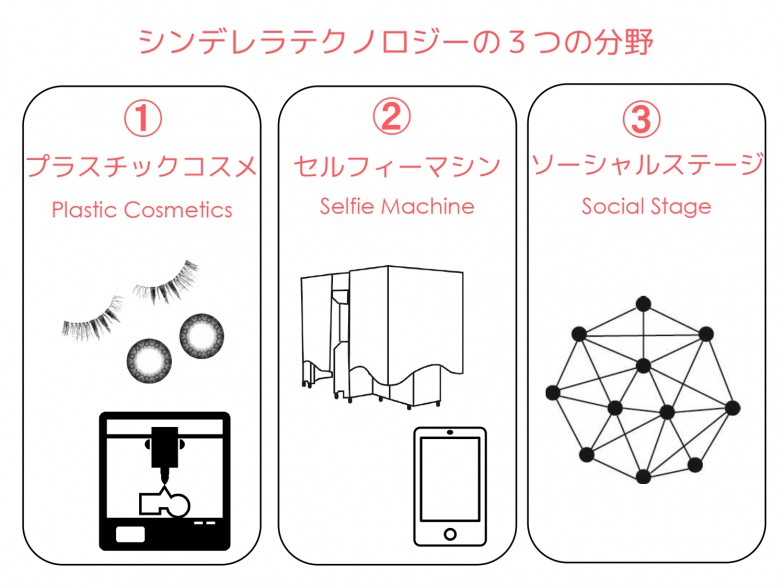

これまで工学分野で用いられてきた物差しはすっぴんを評価することを前提としていましたが、すっぴんではなく作品を評価する物差しで技術開発を進めていくべきではないか。そう考えた久保さんは、配偶者選択という物差しに基づいた従来の美人顔変換技術とは差別化するため、彼女たちの作品づくりを支援する技術を「シンデレラテクノロジー」と名付けます。

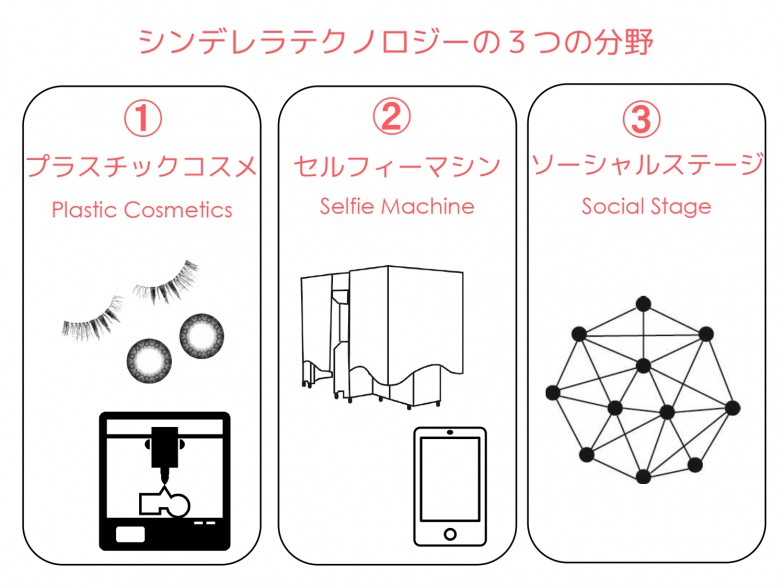

①プラスチックコスメとは、つけまつげやカラーコンタクトなど。それを②セルフィ―マシン=プリクラなどで撮影し、③ソーシャルステージ=SNSなどで発表する

インタビューと行動観察によって、女の子たちがバーチャルな外見をどうしたいかがわかってきたと語る久保さん。

「バーチャルな外見に何を求めるかと聞くと、『自分らしくあるため』とか『個性』という言葉が必ず出てくるんです。プリクラの女の子たちの顔が私にはそっくりに見えていたので、この答えに最初はとても驚きました。でも、彼女たちはまず属したい集団と同じ様式で外見を作って、その上でちょっと差異を作るというところに自分らしさを求めているんだと、徐々にわかってきました」

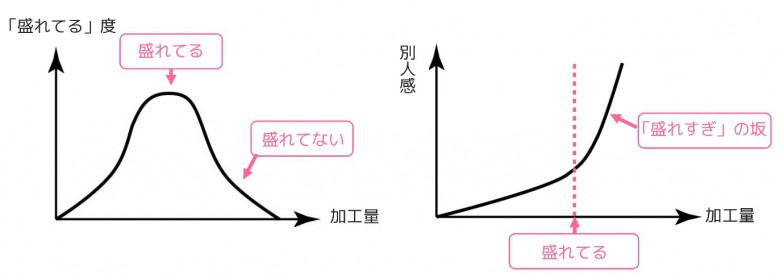

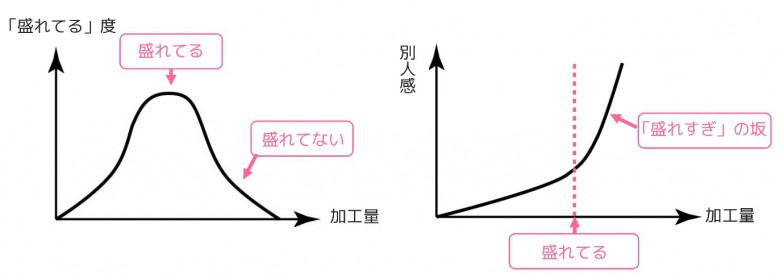

さらに、盛れば盛るほど良いのかと思ったらそうではなく、「盛れすぎは盛れていないのと一緒」という彼女たちの言葉から、たくさん加工していくと急に別人感が高まるところがあり、その直前あたりを狙っていることがわかったと言います。

「盛れすぎは盛れていないのと一緒」「盛れすぎの坂」といった独特のフレーズに、他の登壇者から笑い声があがる

その後、技術開発のために再度数値化に挑戦しようと「盛り」の計測装置を製作し、全国の女の子たちを訪ねてまわった久保さん。しかし、この実験はなんと失敗に終わったそうです。

「装置を作るのに2年くらいかかってしまったんです。その間に、自撮りやデカ目の時代が終わってしまった。顔ではなくシーンを作って撮影する、いわゆるインスタ映えの時代に変わっていたんです。シーンとなるとパラメータが多すぎるので分析が難しくて、途方に暮れたまま現在に至ります(笑)。今回、シンポジウムのテーマが『シンデレラテクノロジーのその先へ』ということで、私自身もまさにその先が知りたいところです」

また、久保さんはシンデレラテクノロジーというネーミングについても、「シンデレラと名付けてしまったせいで、王子様に出会うための技術だと勘違いされてしまうことがあるので、ちょっと後悔している」とも話していて、時には失敗や後悔もして悩みながらも研究を続けている姿が伝わってきました。

ラブドールになりたい女の子たち

続いて登壇した学習院大学の関根麻里恵さんは、「自分の身体を愛でる/取り戻す体験:人間ラブドール製造所を例に」と題して発表しました。

ラブドールとは、2000年代前半までは主にダッチワイフと呼ばれていた、男性の性処理を目的とした等身大愛玩人形。しかし最近では、その道具的な関係から、精神的な安らぎや心の拠り所を求めるような関係へと変容してきていると関根さんは説明します。

さらに、ラブドールを題材とした映画作品が国内外問わず登場していることや、 2017年に渋谷で行われたラブドールの老舗メーカーによる展示会に多くの女性が来場したことなどを挙げ、「男性だけの独特な文化ではなく間口が広くなっている」と語ります。

2020年に公開された『ロマンスドール』では、高橋一生がラブドール職人を演じた

関根さんが今回取り上げる「人間ラブドール製造所」は、人間がラブドールになりきる体験を提供しているサービスです。2017年に東大阪でスタートし、2021年10月現在までに170人以上が体験。体験者の約4割が女性で、最近特に女性の割合が増えつつあると言います。

「今回の発表では、人間ラブドール製造所における一連の工程を、シンデレラテクノロジーを駆使した女の子たちの実践例とみなすことが可能ではないかと仮定し、そこでの実践が体験者にどのような影響を与えているかについて検討してみたいと思います」

「人間がラブドールになりきる体験」と聞いてもあまりイメージができないのですが、いったいどんな体験なのでしょうか。疑問に思っていると、「言葉で説明してもわかりづらいと思うので、実際の工程をお見せしていきます」と、関根さんが自ら体験した様子を見せながら説明してくれました。

メイクや着替えの間は、自分自身の姿を鏡で見ることは一切できないのだとか(シンポジウムで使用したスライドから抜粋)

まず初めに、説明を聞いて作業服に着替える①人間界からの離脱が行われます。続いて、②眼球入れ替え=カラーコンタクトレンズを装着し、③顔面製造=メイクとウィッグの選定。④衣装着用を終えると、⑤製品お披露目・命名の儀式が行われ、ラブドールとしての名前が与えられます。

「眼球入れ替え」「顔面製造」といった言い回しに思わず笑ってしまいますが、独特の世界観が作られていることが伝わってきます。

⑥梱包・開封の儀では、全身をビニールで覆われて開封が行われます。⑦製品撮影の後、画像が仕上がるまでは⑧ひとり遊びの時間。多くの体験者がこの時間に自撮りを楽しむそうです。⑨製品写真確認を終え、⑩人間界への誘いとして着替えやメイク落としを行い、体験が終了します。

メイクや着替え、撮影など、すべての工程は女性スタッフによって行われ、体験中はずっと褒められ続けるのが不思議な感覚だったと話す関根さん。

「普段では考えられないような、自己肯定感が爆上がりする言葉をいっぱい浴びさせてもらえます(笑)。日常生活では謙遜したり抵抗感を覚えたりするような褒め言葉でも、ここではなぜか受け入れてしまうという不思議な体験でした」

ポジティブな側面と危うさが同居する人間ラブドール体験

続いて、体験者に行ったアンケート調査をもとに、感想などのコメントも紹介。「普段こんなに褒められることがないのでうれしかった」「自分が自分でなくなる体験が楽しかった」といった声を取り上げました。さらに、体験者の多くがSNSに写真や感想を投稿していることや、その投稿に対して肯定・称賛するやりとりが行われていることから、ビジュアルコミュニケーションを介して承認欲求が満たされる経験につながっていると解説します。

また、SNS上での公開について「自分のような欲望を持つ人に対して同志がいることを発信して勇気づけたい」「自分らしさを受け入れてくれる場があることを知ってほしい」といったコメントがあり、エンパワーメントの役割も担っていると語ります。

関根さんは体験者の身体的コンプレックスにも言及し、「自分には性的な魅力がないという身体的コンプレックスがあったが、ラブドールになりきる体験を通してコンプレックスを解消し、自分自身を肯定できた、自分の身体と向き合ったことで自信を持てた、などのポジティブな効果がもたらされている傾向が見られます」と説明します。

しかし、こうしたポジティブな効果が見られる一方で、性的なものになるがゆえに生じる懸念事項もあると続けます。

「性的な要素が多分に含まれるラブドールという形象であるため、体験者はそれになることで性的な眼差しを向けられることを甘受しているように見受けられます。そういった危険性を考慮するよりも、ラブドールへの憧れやなりたいという願望のほうが勝っているという価値観があるのではないでしょうか。人間ラブドールの写真をSNS上で公開することは、体験者当人の意図にかかわらず、第三者からポルノグラフィの類に入れられかねないこと、自分の表象物が他者に明け渡される可能性があることを念頭に置く必要があります」

こういった危険性を指摘しつつも、関根さんは最後に次のようにコメントし、発表を終えました。

「男性の目線に取り込まれてしまう部分はありつつも、人間ラブドール製造所のサービスがすべて女性によって行われ、大半の体験者が女性であることを考えると、女性たちが男性の目線を奪い返して、「安全」な状態で自身の欲望を満たせる体験と 捉えることができるのではないでしょうか」

女性研究者による新たな人文学へのアプローチ

二人の発表の後、コメンテーターとして登壇した大妻女子大学の田中東子さんは、まず久保さんの発表内容について次のように語ります。

「久保さんが扱っているのは、今まで人文社会科学の中で調査や研究が行われてきたテーマですが、そこに工学的な手法を入れてきて新たな分析を行うというのが面白い。ヒューマニティの調査・研究方法が大きく変わりつつある今、とても先端的な研究だと思います。その反面、江戸自体から現代までの日本人が一つのカテゴリとして存続しているという前提が、人文学的な知見からすると、保守的な日本人論に回収されてしまう危うさがあると感じました」(田中さん)

この指摘に対して久保さんは「江戸時代から現代まで一貫して見るというのは、とても雑なことをやっているなと自分でも感じています」と言いつつ、「これまでやってきたデータを集めて数値化するという手法だけではやはり限界があるので、研究方法を変えていく必要がある。人文科学的なやり方も取り入れるために、これから勉強していきたいです」と語りました。

続いて田中さんは、関根さんの発表についてもコメント。

「関根さんが研究対象としている人形愛の分野は、人文学の中では男性の研究者や評論家が好んで取り組んできたテーマ。それを女性研究者が取り返そうとする試みとして、人文学の拡張や新しい人文学の形成につながっていくと感じました。関根さんも久保さんも、自らの身体を使って調査・実証している点も含めて、新たな知見の発見につながる研究であると感じます」(田中さん)

さらに関根さんへの質問として、「女の子が性的なモノとして眼差しを向けられることについて、関根さんの研究がどのような批判性を持つのか、お考えを聞かせていただきたいです」と投げかけました。

関根さんは「ずっと考え続けている根幹の部分なので、まだ明確な答えは出ていないんですけど」と前置きしつつ、次のように語りました。

「サブカルチャー研究の中で、女の子たちの実践が女の子によって語られることがまだまだ少ない状況ですので、 まずはどんどん研究結果を出していって、それを最終的にどうまとめ上げることができるのか、長い目で考えていきたいと思っています。なぜ女性の身体だけがずっとセクシュアルなものとしてみなされているのかという根本的な問題が私の関心でもあるので、今後もトライ&エラーを繰り返しながら引き続き頑張ります」(関根さん)

さらに、参加者からのコメントやそれに対するディスカッションが続き、あっという間に予定の2時間が終了。まだまだ議論は尽きず、田中さんが「非常に興味深い質問をたくさんいただいているので、シンポジウムの内容を報告書など何かの媒体にまとめる際に、三人で回答したいと思います」とコメントされていたので、また別の機会も楽しみに待ちたいと思います。

久保さんも関根さんも、研究テーマのユニークさはもちろん、自ら体を張って実証していく姿が印象的で、筆者も女性の身体を持つ者としての実感を持ちながらお話を聞ける楽しいひとときでした。また、コメンテーターの田中さんも含め、研究者の方たちが現在進行形で悩んだり試行錯誤したりする様子が垣間見えたのも興味深かったです。「シンデレラテクノロジーのその先」がどうなっていくのか、先生方の研究に今後も注目していきたいです。