皇室や日本文化の歴史を学び、華やかな逸品を鑑賞!学習院ミュージアム「華族文化 美の玉手箱」レポート

中世以来続く公家や近世から近代にかけての大名・華族などの史料を収蔵、保存、公開してきた学習院大学史料館(1975年設置)が、2025年3月に「霞会館記念学習院ミュージアム」としてリニューアルオープンしました。これを記念して、特別展「学習院コレクション 華族文化 美の玉手箱 ―芸術と伝統文化のパトロネージュ」が5月17日まで開催中です。職人たちの庇護を目的に制作されたボンボニエール(菓子器)などの工芸品、皇族のドレス、絵画などここでしか見られない貴重な収蔵品が公開されていると聞き行ってきました。展示は前期と後期合わせて4回入れ替わります。今回は初回の様子をレポートします!

「学習院大学史料館」から「霞会館記念学習院ミュージアム」へ

「霞会館記念学習院ミュージアム」のリニューアルオープンということで、まずは建物そのものにも関心が高まります。ミュージアムはモダニズム建築の先駆者・前川國男が設計したかつての大学図書館を、博物館施設(学習院大学史料館)としてリノベーションしたもの。建築当初の雰囲気を復元するため、白塗りに改装されていた外壁を、すべて前川建築の特徴というコンクリート打ちっぱなしに戻したそうです。

ミュージアムの外観。コンクリート打ちっぱなしの壁にシルバーの文字が映える

学習院大学史料館が所蔵していたコレクションは25万点にのぼり、とくに皇族・華族ゆかりの作品は、皇族・華族の学びの場としての起源をもつ学習院の歴史を伝える貴重な品々といえます。今回のリニューアルでは、旧図書館の書庫、閲覧室を収蔵庫として再生させ、学習院の歴史を紹介する「常設展示室」と、企画展などを開催する「特別展示室」を新たに設置。また、博物館学芸員を養成する学芸員課程の実習室、展示室などもあり、教育機関としての機能も備えているそうです。

常設展では年表を通して学習院の歴史を学べるほか、目白清明寮(学生寮)に置かれていたという自動演奏ピアノ、第10代学習院長を務めた乃木希典ゆかりの馬「乃木号」の骨格標本、応神天皇陵古墳出土と推定される水鳥埴輪など、ユニークな逸品が展示されています。

学習院の年表と大正時代に製造された足踏式アップライト自動ピアノ(1983年復元)。このピアノは皇太子明仁親王(上皇陛下)が目白清明寮に入寮するにあたり香淳皇后から贈られ、寮1階の食堂兼読書室に置かれていたそう

明治時代に職人の庇護から生まれた芸術と、学習院で育まれた才能

さて、いよいよ企画展へ足を運びます。古来より芸術は、王侯貴族などが芸術家を支援(パトロネージュ)したり作品を保護したりすることで発展してきました。日本でも天皇家をはじめとする「パトロン」により独自の文化や芸術が育まれ、受け継がれてきたといえます。企画展ではその一端が感じられる約100件の作品・資料などが展示されていました。

展示は「芸術のパトロネージュ」「伝統文化のパトロネージュ」の全2章で構成され、第1章は「『絵画』−貴族文化の広がり」「『工芸』−職人への庇護」「『芸術』−学習院の役割」、第2章は「『伝来』―受け継がれたもの」、「『文化』―守り続けたもの」、「『儀礼』―引き継がれたもの」という各3つのテーマに分かれていました。

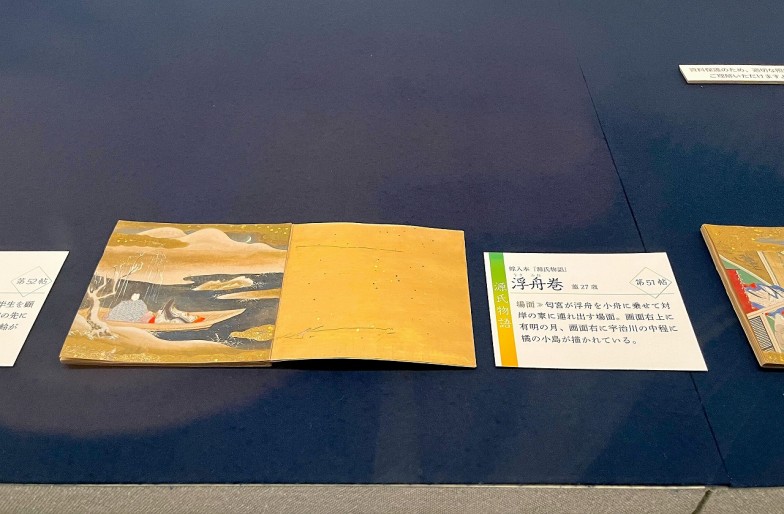

「『絵画』−貴族文化の広がり」では、平安時代の天皇家、貴族が庇護し発展した芸術が江戸時代の幕府や大名家に受け継がれ、優れた絵師や工芸職人に安定した暮らしと製作の場を整えたことが伝わる作品が展示されていました。特に江戸中期の「源氏物語 須磨・松風図屏風」や、修復を経て初公開となる室町時代後期の「こもちひじり物語絵巻」が目を引きます。

光源氏が須磨から都を想い、海を眺める姿が描かれている「源氏物語 須磨・松風図屏風」。「こもちひじり物語絵巻」は継母に捨てられた中将の姫が聖(ひじり)に救われて岩屋で共に暮らし、やがて父親と再会するという内容

「『工芸』−職人への庇護」では、明治時代に絵師や工芸職人らの製作と生活が一変したことにスポットライトが当てられています。明治維新後、幕府や大名家のお抱えであった職人はその庇護を失ってしまいましたが、その代わりに天皇家をはじめとする宮家の人々から製品製作の依頼を受けるようになりました。そのなかで生み出された「超絶技巧」と呼ばれた品々が展示されています。金彩が施された美しい煎茶用椀皿に華やかな絵箱や硯箱など、職人技がひと目でわかるほど見事な品々でした。解説文では誰から誰へ下賜されたものなのかがわかるので、その作品が持つ背景や人と人のつながりが感じられるのも味わい深いです。

天皇より伯爵寺内正毅へ下賜された菊花散蒔絵文台硯箱。大正4〜5年(1915~1916年)

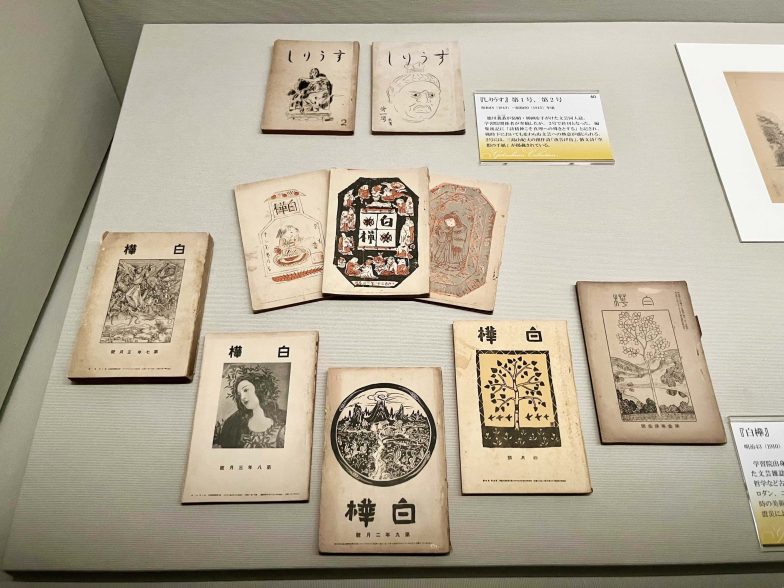

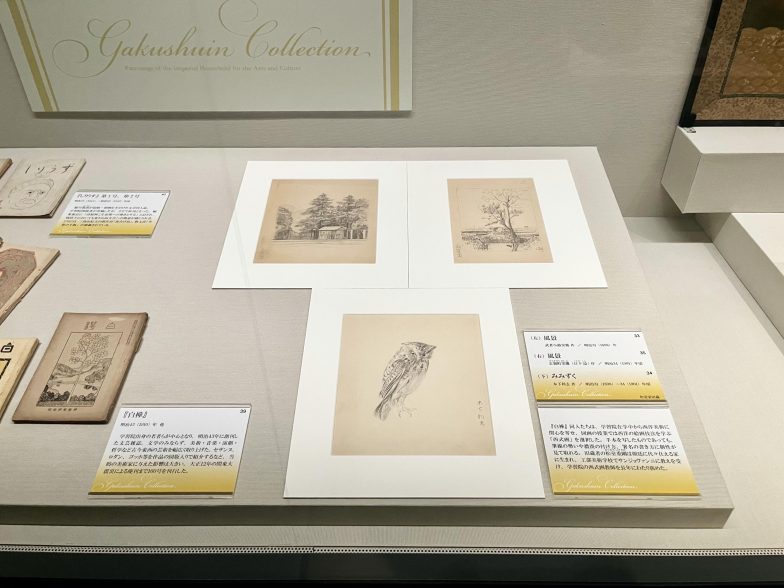

もっとも興味を引かれたのは「『芸術』−学習院の役割」に展示されていた文芸雑誌『白樺』と武者小路実篤らによるスケッチでした。『白樺』は、明治43年(1910年)に学習院出身の若者らによって創刊され、美術、音楽、演劇など幅広く芸術をとりあげ、日本における芸術の普及に広く貢献しました。創刊メンバーたちは学習院在学中から西洋美術に関心を寄せ、授業で西洋の絵画技法を学んだそうです。若き日の才人たちが描いた素朴ながらも繊細で美しいスケッチからは、学習院で育まれた芸術の息吹が感じられました。

数冊の『白樺』と『しりうす』第1号、第2号。『しりうす』も学習院関係者が寄稿した文芸誌

『白樺』同人の武者小路実篤、正親町実慶、木下利玄によるスケッチ

小さくて可愛いボンボニエールや見事なドレスに息を呑む

第2章「伝統文化のパトロネージュ」では宮家や華族に関連する品々が展示されています。このコーナーは学習院だからこそ見られるものばかりで、華やかな品々に心躍りました。なかでも一際印象的だったものを紹介します。

まずは、一つひとつとても見応えのあるボンボニエールたち。ボンボニエールとは、ヨーロッパで結婚の際に配られた容器入りの砂糖菓子のこと。日本の皇室にも明治時代中期に伝わり、皇室の御慶事に際して下賜される菓子器のことを指すようになります。元々ヨーロッパで使われていたのはシンプルなデザインのものが多かったようですが、日本では明治維新で職を失った刀剣職人などの伝統工芸技術を継承・保護するという意義もあり、展示されているのは高度な技術を要するとても凝った作品ばかりです。

竹編みや柏の葉を模した銀細工や、可愛らしい動物は、じっくり見て楽しみたくなります。ボンボニエールの実物を見るのは初めてで、その素晴らしい技巧はもちろん、廃刀令によって職を失った刀職人さんたちのために……という歴史的な背景も相まって、感服しました。

ボンボニエールの展示。かわいいうさぎは、皇太子裕仁親王と久邇宮良子女王が大正13年(1924年)にご結婚時、久邇宮家での送別に際して下賜されたもの

高松宮家旧蔵のなかなかお目にかかれる機会のない日用品も興味深いです。御爪箱は、爪を切る道具を納めた漆塗りの箱で、はさみや蓋付陶器なども一緒に展示されています。皇室では1月7日の七草の日に、七草を入れた水に手を浸し、その年最初の爪切りをする習慣があるというのも初めて知りました。鶴が描かれた箱は、まさか中に爪切りが入っているとは想像もつかない豪華さです。旅行用化粧道具は、ブラシ、化粧水瓶、シェービングセットなど20点で、ぴったり収納できる革製のカバン付きです。

御爪箱。爪切りは手の爪用と足の爪用に分かれている

旅行用化粧道具。象牙に高松宮家紋を配したブラシは高級感がある

最後に、今回の企画展でいちばん心惹かれた上皇后陛下のローブ・モンタントを紹介します。シルクの生地に佐賀錦の刺繍が施され、息を呑むような美しさを放っています。

明治時代に洋装が取り入れられた際に、大礼服・中礼服・通常礼服という3段階の洋装服制が制定され、ローブ・モンタントはその中の通常礼服にあたるそうです。ご着用姿は記憶のどこかにあるものの、実物を間近で見ると、華やかさと重厚感が両立した存在感に圧倒されました。

ローブ・モンタント。1998年のデンマークご訪問などでお召しになられた

佐賀鍋島藩で生み出された伝統的織物である佐賀錦の花文様

今回ご紹介したのは、全4回の展示替えのうち、初回の分だけですが、それだけでも見応え充分でした。ここでしか見られない貴重な品々を通して、美しさに感動するだけでなく、皇族・華族にまつわる歴史と文化を深く学ぶことができます。目録を見るとまだまだ気になるものが多いので、後期最終日の5月17日(土)までにまた足を運んでみたいと思います。