「ふる池や」の蛙はケロケロ鳴かない? 「音」を通して芭蕉の俳句を読み解く北大人文学カフェをレポート

「ふる池や 蛙飛込 水のおと」。あなたはこの俳句からどんな情景を思い浮かべますか? 季節はいつでしょうか。カエルの種類は? そもそもこれは楽しい句? それとも寂しい句……?

松尾芭蕉の句は、古典文学の知識がなくても、作品の背景を知らなくても、自然と心に響く不思議な魅力があります。音を詠むことに特に長けていたと言われる芭蕉は、その音に何を感じ、何を描写したのでしょうか。

そんな芭蕉の俳句をより深く味わうヒントがあると聞き、第33回北大人文学カフェ「芭蕉が聴いた音 私に聞こえる音 — 日本古典文学の解釈と共有知—」を聴講しました。北海道大学 文学研究院の南陽子先生が登壇し、今も色褪せない芭蕉の句を現代の私たちが「聞く」ことで、「解釈とは何か」について新たな視点から考察しました。特に印象に残った三句に焦点をあて、レポートします。

なぜ、聞こえてきたのは「水のおと」なのか?

リリリリリ……

コロコロコロコロコロ……

開始間もなく、鳥の歌声のような、虫の音のような、美しい音色が聞こえてきました。

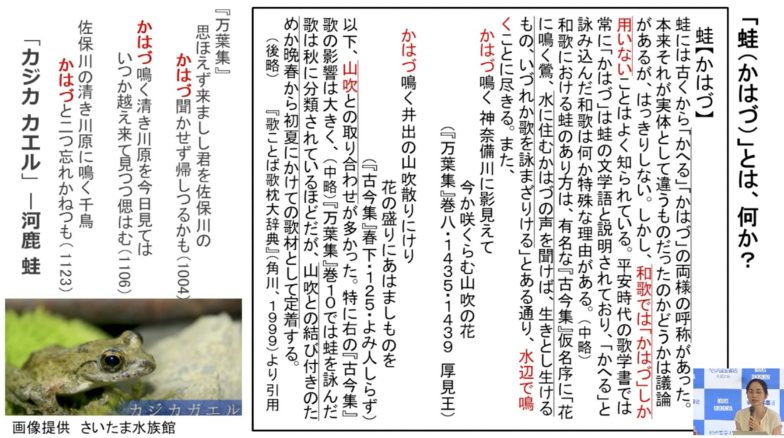

「ふる池や 蛙飛込 水のおと」に登場する蛙の鳴き声です。「ゲロゲロ」ではないんです…! 鳴き声の主は「カジカガエル(河鹿蛙)」という種類の小さな蛙で、和歌で蛙といえば大抵はこのカジカガエルを指すそうです。辞典によれば、和歌における蛙のあり方は「水辺で鳴くことに尽きる」。美しい清流とセットで詠まれることが多かったようです。耳に優しく響く鳴き声を聞けば、大いにうなずけます。

和歌における蛙は「水辺で鳴くことに尽きる」。特に、美しい清流とともに詠まれてきた

ところが、「ふる池や 蛙飛込 水のおと」の句では、芭蕉は蛙の鳴き声を詠んでいません。なぜでしょうか? この句は多様な解釈ができる句ですが、たとえば一例として、その理由をこのように説明することができます。

「蛙は鳴いていなかったのではないか」

鳴くことに尽きる蛙が鳴いていないとは、意外な考察です。その根拠は、「カジカガエルの美しい声が求愛の鳴き声である」ことだといいます。カジカガエルは春から夏の繁殖期にだけ鳴きます。つまり、芭蕉がこの句を詠んだ時はまだ蛙が恋する季節ではなく、蛙は鳴いていなかったという解釈です。

次に着目したポイントは、「なぜ蛙が飛び込む水音が聞こえたか」。カジカガエルは小さな蛙です。生命活動あふれる賑やかな自然の中では、小さな蛙が水に飛び込む音などかき消されてしまうはず。逆の見方をすれば、かすかな水音が聞こえるほど周りは静かだったことになります。どういうことでしょうか?

「理解の仕方の一例として、いわゆる啓蟄を詠んだと考えることができます」

啓蟄とは、冬から春にかけ、冬眠していた生き物たちが目覚め、土から這い出す時期をいいます。虫も鳥も小動物も、他の生き物の気配が全くない寂しいなか、「ポチャン」という水音が聞こえてきた……。この音に、芭蕉は春の訪れや命の息吹きを聴いたという解釈です。一般に、春の句といわれる句ですが、冬から春への移り変わりを詠んだ句と解釈すると、冬の寂しさや悲しさから春を迎える喜びや楽しさまで、いろいろな心情が見えてきます。

たった17文字でこれほど豊かに考えを巡らせてくれるこの句は、「蕉風開眼の句」と呼ばれています。蛙が鳴く声ではなく「水に飛び込む音」、清流ではなく「古池」を詠むことで、芭蕉は従来の美意識を大胆に転換しました。貞享三年(1686年)、芭蕉43歳の時です。これにより、それまで単なる言葉遊びのようだった俳諧の世界が大きく変わっていきました。

「次は、『ふる池や』以降の蕉風の世界をよく表現したあの句を読んでみましょう」

蝉は鳴いていなくてもよかった!?

閑さや 岩にしみ入る 蝉の声

芭蕉の研ぎ澄まされた感覚で自然を表現した有名な一句です。ところが、南先生がまず口にしたのは、ドロッとした歴史…、アブラゼミvsニイニイゼミ論争です。この句で鳴いていた蝉の種類を巡り、齋藤茂吉と小宮豊隆という二人の芭蕉ファンの間に喧嘩が勃発したそうです。

迂闊なことは言えませんね、と前置きしつつ、南先生が発したのはまたしても意外な見解。

「この句で蝉は鳴いていなかったという選択肢もあります」

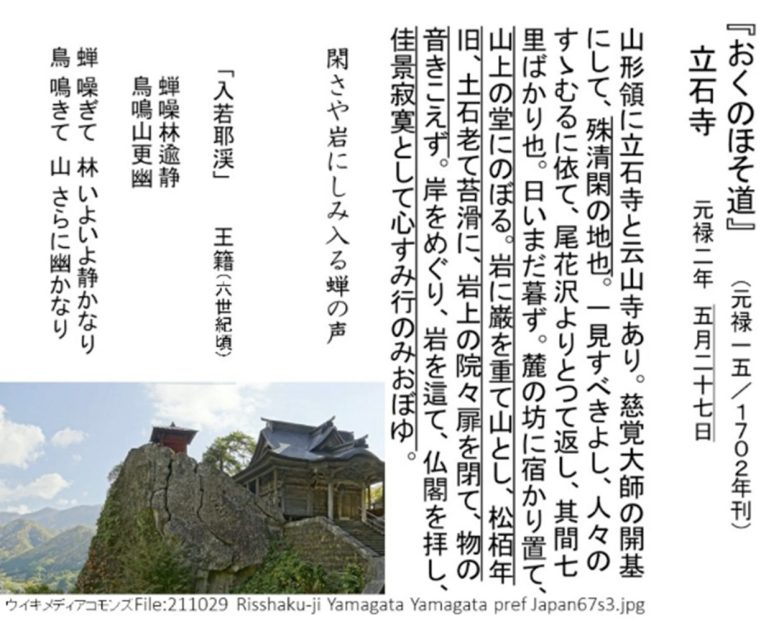

その根拠は、「おくの細道」にあるといいます。この句が詠まれた「立石寺」の一節です。

「閑さや」の句は、おくの細道の「立石寺」の章で詠まれた句。「物の音きこえず」、「佳景寂寞」に本句を読み解くヒントがある

この章で芭蕉は、山深い岩山の上のお堂を訪ね、「物の音きこえず」、「佳景寂寞」(物音がせず、静まり返っている)と書いています。つまり、蝉は鳴いていないのです。しかも、訪ねた五月二十七日は、今でいう6月末から7月上旬。蝉が鳴くには少し早い可能性もあります。

「だって、この章の主役は『岩』ですから」

だから蝉が実際に鳴いている必要はない、南先生はそう話します。芭蕉が描いたのは、何百年、何千年にわたって、蝉の声が岩に染み込んできた長い自然の歴史なのだと。

ではなぜ、現代の私たちはこの句に蝉の存在を思い描いてしまうのでしょうか? なぜ、蝉は鳴いているに決まっていると思ってしまうのでしょうか?

これに関しては、明治時代に起きた俳句革新運動の影響が大きいといいます。近代化の流れで、さまざまな分野で写生・写実が提唱され、俳句の世界にも取り入れられました。その結果、万葉の時代から受け継がれてきた伝統や言葉のイメージを繰り返すのではなく、今目の前にあるものを詠むようになったのです。

芭蕉は、この運動以前に生きた俳人です。例えば、「閑さや」の句での蝉に対する世界観は、芭蕉より千年も前の時代の漢詩のそれと似ている、と南先生は指摘します。高度な知識や教養をさりげなく歌に詠み込む……、そんな芭蕉の魅力を表すもう一句が紹介されました。

「チチヨチチヨ」と鳴く哀れな蓑虫

蓑虫の音を聞きに来よ 草の庵

芭蕉が、自分の家で歌を詠まないかと弟子たちを誘ったときに添えた句です。韻が踏まれ、音のリズムが一体感を生み出しています。「僕は寂しいから、みんなうちに遊びに来てよ」という気持ちが込められているといいます。

まず注目できるのは、「蓑虫の音」の箇所。もちろん蓑虫は鳴いたりしません。背景にあるのは、枕草子の「虫は」の節です。「蓑虫は鬼が生んだ子だと言われ、親に捨てられた。迎えを待って『父よ、父よ』とはかなげに泣く姿は哀れである」という節です。芭蕉は、寂しく泣く蓑虫に自分を重ねたのです。

「蓑虫の音」の背景にあるのは、枕の草子の「虫は」の節

さらに「草の庵」には、芭蕉の隠逸思想(俗世から離れて山林や自然の中で静かに暮らすことを理想とする思想)が込められているといいます。草の庵(草庵)は、草で作られた粗末な小屋を意味し、鴨長明が方丈記で語った「草庵での静かな暮らし」に関連づけることができます。芭蕉は、中世の隠者にも自分を重ね、弟子たちに招待状を送ったのです。

「さまざまな種類の教養がないと芭蕉の詠んだ世界を正確に理解することはできません。一方で、歴史的な文脈を知らなくても『なんかいいな』と思えたりもします。この二面性が芭蕉の作品が古典として残ってきた理由なのだと思います」

みんなの共有知である枕草子や方丈記を歴史的な縦軸にし、今の気持ちやシチュエーションをクロスさせていく――、この表現法が、読む人に多層的な解釈を許すのかもしれません。

時代を超えて、芭蕉の聞いた「音」に耳を傾ける

第33回北大人文学カフェでは、松尾芭蕉の俳句に込められた「音」を、ただの言葉の響きとして捉えるだけでなく、広く共有されてきた知識や体験、自然との深い交感から生まれたものと理解することに挑戦しました。現代では見過ごされがちな音や静寂に耳を傾け、その奥に秘められた情景や感情を読み解くことで、解釈の幅が広がることを実感することができました。

芭蕉が生きた時代の一瞬を切り取った「音」が、同じ知識を共有しない現代の私たちにどのように「聞こえる」のか。それは時代や文化を超えた理解の試みであり、まだまだ新しい解釈が生まれる余地がありそうです。