パンダ外交からみる中国、日本、台湾。白黒まだらの国際関係について東京女子大学の家永真幸先生に聞いてみた。

2023年6月15日 / 大学の知をのぞく, この研究がスゴい!

パンダは愛くるしいという言葉がぴったりの動物だ。ニュース番組なんかで動物園のパンダがだらだら、ころころしている様子を見かけるとついつい頬が緩んでしまう。

そんなパンダだけど、じつは中国からレンタルしているという話はご存知だろうか。パンダ外交という言葉があるとおり、一見のほほんとしていてもシビアな国際関係の渦中にいる存在なのだ。近頃は香港や台湾をめぐって緊張感が高まっている東アジア情勢だが、これまでパンダはどんな役割を果たしてきたのだろうか。アジアの国際政治の歴史を研究している家永先生に、中国のパンダ外交、とりわけ日本や台湾との関係について伺った。

欧米でのブームがきっかけでパンダは“中国の宝”になった

家永先生がパンダ外交に興味を持ったのは、故宮博物院を題材に台湾をめぐる国際関係を研究していた博士課程在籍中の2006年頃のこと。中国から台湾にパンダが贈られるプランが持ち上がり、台湾のなかでそれを受け取るべきか否かという議論が巻き起こっていたという。

「台湾の故宮博物院には、内戦に負けた中国国民党政権が中国大陸から持ち出した宝物が大切に収蔵されています。一方で、大陸から持ち出せなかった“宝”であるパンダを受け取るかどうかで台湾が揺れている。このねじれに興味を持って、そもそもパンダとは中国や台湾にとってどんな存在なのかを研究しはじめました」

Zoomで取材に応じてくださった家永真幸先生

パンダといえば中国のシンボル。これは全世界の共通認識と言えるだろう。けれども調査をしてみると、このイメージは意外にも比較的最近になってできたものであることがわかってきたそうだ。

「古代中国でパンダを他国への贈り物にしたという話は知られていないので、おそらく歴史上はじめて『パンダ外交』が行われたのは中華民国時代なのですが、その中華民国政府も1930年代なかばまでパンダがどんな動物かすら把握していなかったようです。中国の奥地に棲む珍しい動物にはじめて注目したのは欧米の人びとで、30年代後半には外国人によるパンダ狩りが横行します。そこで突然、中国の内部でも国の宝であるパンダを守らなければいけないという議論が浮上しました。1930年代末には外国人によるパンダ狩りを禁止する措置がとられ、その直後の1941年には、中国からアメリカの動物園にはじめてパンダが贈呈されます」

これが中国による初めての「パンダ外交」だ。1941年といえば、時代は日中戦争のまっただ中。中国はアメリカに支援を呼びかける戦略のひとつとしてパンダを贈ったのだ。じつはこれに先立って、アメリカやイギリスでは中国から持ち帰られたパンダが大人気となっていたそうだ。

「生きたパンダがアメリカにはじめて持ち帰られたのは1936年です。このとき動物園に人びとが殺到しパンダグッズが飛ぶように売れるという世界初の“パンダブーム”が起こりました。中国政府はそれを知っていて、それだけ人気があるパンダをあなたの国には差し上げますよ、という形で上手に利用したのでしょう」

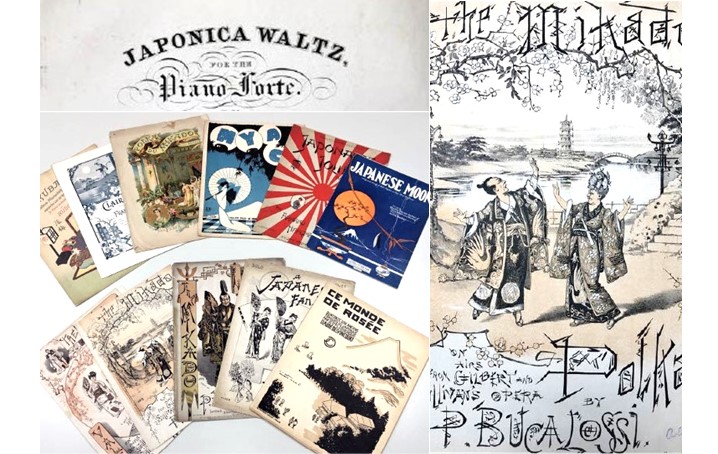

欧米から「発見」されることで自国の貴重な財産に気付くという構図は、日本でいえば浮世絵の再評価にも似ているだろうか。浮世絵の場合は日本で評価される前に海外に大量流出してしまったが、そこをすかさず、効果的に外交に使うところに中国のしたたかさがうかがえる。

中国共産党政権下で「友好の証」として大活躍

さて、日中戦争から第二次世界大戦を経て時代は1940年代に。中国では内戦が勃発、1949年には中華人民共和国が成立する。パンダ外交の担い手も、台湾に逃れた中国国民党から中国共産党に引き継がれた。冷戦中にパンダが贈られた先は友好国のソ連や北朝鮮だったが、中国とソ連との関係は徐々に悪化。1972年にはアメリカと和解して、関係改善の象徴としてパンダが贈られた。同年に日本がそれに続き、上野動物園にカンカンとランランがやってきたのは有名な話だ。こうした流れで西側諸国に次々とパンダ外交が行われ、パンダは「中国が関係を強化したい国への友好の証」という地位を確立する。

けれども、そうしたセレモニー的な和解演出に至るまでの間にも、水面下の動きはあったと家永先生は言う。アメリカでは民間の動物園が50年代からパンダ誘致を中国に申し入れていたり、日本でも動物園関係者や親中派の政治家がパンダを日本に連れてこようとしていたりと、西側でもパンダ待望論は絶えなかったらしい。人びとの期待が集まるなか、ここぞとばかりに贈られてきたパンダが対中感情の改善に一役買ったことは想像に難くない。なにせあれだけかわいいんだから……。

「中国政府には外交上の思惑があるわけですが、パンダにはそうした屈託がないというか、パンダ自身が魅力的であることが中国のパンダ外交の大前提にあります。愛くるしい外見もそうですし、学術的な貴重さからくる関心もあるでしょう。加えて、パンダがいれば街が賑わうという経済的なメリットに魅力を感じる人たちもいます」

逆説的だけれども、パンダののほほんとした雰囲気、言ってしまえば「ノンポリな感じ」がパンダ外交には不可欠だったのかもしれない。

ワシントン条約で状況が一変、繁殖研究のためのレンタル制へ

中国と各国との友好ムードを盛り立ててきたパンダ外交だが、80年代に転機が訪れた。パンダはもともと個体数の減少が心配されていたうえに、食糧である竹が生息地で一斉に枯死してしまい、いよいよ絶滅の危機が叫ばれるようになったのだ。1984年にはワシントン条約でパンダの国際取引が原則禁止され、中国政府としてもおいそれと外国に贈ることができなくなるが、一方で各国のパンダ需要はおさまらない。

この時代に生まれた徒花が、高額のレンタル料と引き換えに国外のイベントなどにパンダを貸し出し、またすぐに返してもらうという“レンタルビジネス”だ。ワシントン条約の穴を突いたようなこの方法は当然ながら批判を浴びて、新たに「海外に貸し出す場合はパンダを保全するための研究目的に限る」という取り決めがなされる。こう聞くとパンダビジネスを続けるためのある種の妥協案のようにも聞こえてしまうが(そうした側面もないとは言えないが)、各国の動物園でパンダの繁殖研究は至って前向きに行われているそうだ。

「原産地だけで保全活動を行っていると、万一の天災で全滅してしまう可能性もないとは言えません。オスとメスのつがいを長期間貸し出し、拠点を世界中に分散させつつ繁殖研究をすることはワシントン条約に照らしてもメリットがあるということで、それ以降はこの『ブリーディングローン』と呼ばれる形でのみ他国がパンダを借り受けることができるようになりました」

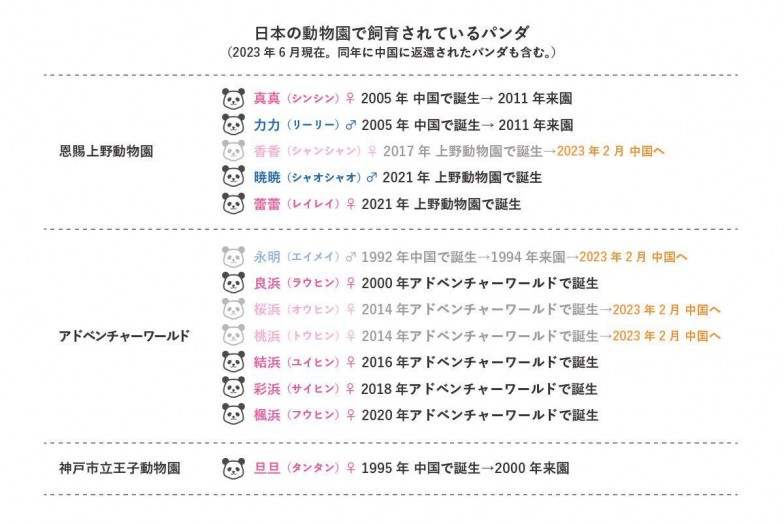

この新しい枠組みのもと、1994年に和歌山のアドベンチャーワールド、2000年に神戸の王子動物園、2011年には上野動物園に新たなパンダがやってきた。とくにアドベンチャーワールドでは繁殖に大成功している。

日本の動物園で飼育されているパンダ(2023年6月現在。日本パンダ保護協会、恩賜上野動物園、アドベンチャーワールド、神戸市立王子動物園HPをもとに編集部が作成)

“パンダの神通力”は解けかけているという声も?

こうして見ると比較的コンスタントにパンダは来日しているようだが、日中のパンダを介した交流にも、それなりに紆余曲折があるのだと家永先生は言う。上野動物園では本来、2008年に新しいパンダを迎え入れる話があったが、当時の石原慎太郎都知事が「パンダ不要論」を展開してこれを跳ね除けたのだ。2000年代以降、日本の対中感情が悪化してきたことがこの背景にある。加えて、パンダのレンタル料はペアで年間100万ドルと高額だ。結局このときは地元の商店街や子どもたちが強い要望を出したこともあって、2011年に3年遅れでリーリーとシンシンがやってきた。

しかしそれ以降、尖閣問題などで日中関係がさらに冷え込み、新たなパンダの来日は叶っていない。仙台にパンダを送ろうという話もあるそうだが実現していないのは、歓迎されないのであれば贈っても/受け取っても仕方がないという日中双方の懸念があるためではないかと家永先生。

「完全に政治的な問題であれば受け取らなければいいだけだと私は思いますが、実際に保全のための研究もされていますし、経済効果としてもレンタル料以上のメリットが見込めるから呼びたいという側面もある。変数はひとつではありません」

世界を見渡せば、最近でも1年に1ペア程度は中国から各国にパンダが送られているという。しかし飼料の竹の調達や温度管理など、飼育にかかるコストも大変だ。2020年にはコロナ禍で竹の入手が困難になったとして、カナダの動物園が予定よりも速くパンダを中国に返還した。「パンダを返還せざるを得ない状況は各国の経済事情の悪化のためともとれますが、中国が振るってきた『パンダの神通力』が弱まってきたのではないかという意地悪な見方をする人もいます」。パンダにとっても現実はシビアなようだ。

独立路線か対中融和か、パンダから見える台湾の逡巡

さて、冒頭でも触れた台湾問題とパンダの関係についてもう少し詳しくお聞きしよう。

歴史的に見ると、中国国民党率いる中華民国と中国共産党率いる中華人民共和国は、どちらが中国を統一するかをめぐって真っ向から対立してきた。しかし、家永先生によれば、現在の台湾問題はもはやそうではないという。

「戦前の台湾は日本の支配を受けたため、中国本土と台湾は長らく分断されてきました。戦後になると、台湾は中国の内戦と国際的な米ソ冷戦に巻き込まれ、アメリカをはじめ西側との関係を深めます。90年代には国民党による抑圧的な政治への反発から民主化が起こり、『中華民国』という国名こそ残したものの、住民の間では『台湾は中国の一部ではなく台湾なのだ』という意識が強まっていきました。中国は台湾を自国の一部として統一したがっているが、台湾住民の多くはもはや中国統一をめざしていない。いわば『統一問題の片務化』という状況です。その結果、とくに2000年代以降、中国はとにかく台湾が独立国家になることを徹底的に防ぐ政策をとるようになってきました」

そんななかで台湾にパンダが贈られたのはとても意外に思えてしまう。どんな背景があったのだろうか。

「実は、台湾の国政選挙と関係があります。2004年の総統選で再選された民進党の陳水扁氏は、台湾独立を強く打ち出す政策をとりました。中国側としてはこれをなんとしても阻止しなければなりません。そこで、当時下野していた国民党を取り込むことにしたのです。国民党は中国統一を争ったかつての敵ですが、少なくとも台湾独立派ではなかったからです。そこで出てきたのが、中国から国民党のリーダーにパンダを贈るという話で、それをめぐって受け取る、受け取らないの議論がおきたのです。

そして迎えた2008年の総統選では、中国との関係重視をうたった国民党の馬英九氏が勝利します。そこで中国側は『国民党を勝たせれば良いことがあるぞ』というメッセージを台湾住民に伝えるべく、パンダを贈ったというわけです」

中国とうまくやっていきましょう、という当時の世論がパンダを受け入れたということか。台湾の人びとのアイデンティティをめぐる葛藤と、中国の台湾政策の機微が透けて見えるようで興味深い。

けれども2016年の総統選では再び民進党が躍進し、蔡英文政権が誕生する。香港のデモに対する中国政府の弾圧などもあり、現在はやはり中国からは一定の距離を置きたいという世論が主流のようだ。今、台湾の人びとは「中国の宝」であるパンダに複雑な感情を抱いているのでは、とついつい邪推してしまうが……。

「パンダを受け入れるときこそ葛藤はありましたが、台湾の人びとはパンダそのものには好意的です。休みの日には動物園のパンダコーナーに行列ができますし、新聞の文化面でもパンダがよく登場します。だからこそ、中国としてはまだ台湾にパンダを使って揺さぶりをかける余地があるとも言えるでしょう。2008年に中国から贈られたつがいのうちオスのトアントアンが昨年死んでしまったので、中国から新たにオスのパンダを受け入れるのかどうかが今また新たな論点になっているんです」

ううむ、たしかに「今、パンダなんか受け取っている場合か」という声も聞こえてきそうだ。同じぐらい「今だからこそ」という声もありそうだが、いずれにしても胸中は複雑だろう。

パンダは内政と外交を見通す「窓」である

現在は台湾の内政や国際関係についてさらに踏み込んだ研究に取り組んでいるという家永先生。東アジアの国際政治を知るうえでパンダとはどんな存在なのか、改めて伺った。

「台湾問題は非常に複雑ですが、パンダに視点を固定してみることで、台湾が国際社会に自分たちをどう見せたいのか、そして自国内をどうまとめていきたいのかという両面が見えてきます。このように、ある社会の内政と外交を見通す窓としてパンダは興味深い存在といえるでしょう。それはもちろん中国に関しても同じです。

最後に、中国の内政でパンダがどんな位置づけにいるのかについてお話ししておきましょう。

まずひとつのポイントは、パンダを自国の宝として扱う中国政府の考え方は、パンダの生息地と重なるチベットを含む領域、つまり、清朝が支配していたような広い領土意識と結びついているということです。さらに最近では、中国の一般の人々が使うSNSなどでもパンダを自分たちの宝物として見る向きが強まっています。政府からすれば、パンダが世界で愛されている様子を国内に向けて宣伝することで、現政権は国際社会に受け入れられているのだというアピールに使えるというわけです。いわば、『世界に愛されるパンダの国』として人びとの意識をひとつにまとめるということが行われている、と私は見ています」

家永先生のパンダ外交に関する研究成果は『中国パンダ外交史』(講談社選書メチエ)にまとめられている

このところ世界各地でナショナリズムが高まっているといわれるが、中国の場合はパンダがそのアイコンのひとつになっているというわけだ。その対岸には国際社会がパンダに注ぐ熱視線があるわけだから、結局のところ、世界ぐるみで無垢な野生動物を政治的な『宝物』に担ぎ上げてしまっているのかもしれない。また一方では、パンダはその注目度の高さゆえに野生動物の保全の象徴にもなっている(WWF:世界自然保護基金のシンボルマークがまさにパンダだ)。ものごとは簡単にはわりきれないものだ。

誰もがとかく結論を急いでしまいがちな昨今、ときにはいろいろな思惑が絡み合う状況を白黒まだらのまま考えてみることも大切だ。そんな意味でもパンダは格好の題材なのではないだろうか。