ウクライナ危機、大学は何を伝えられるか。龍谷大学「ウクライナ情勢を知る映画紹介とミニレクチャー」レポート

去る2月24日、ロシアがウクライナへの侵攻を開始。国際秩序を大きく揺るがす事態に、大きな衝撃が世界を駆け巡りました。戦闘は現在も続き、両国軍だけでなく民間の人々にも多大な被害が広がっていることを思うと胸が痛みます。また、そんな情勢がリアルタイムに報道され、さまざまな意見が飛び交う中で、不安や無力感を抱いている方も多いことでしょう。

そんな中で、積極的に学内外へメッセージを発信し続けている大学もあります。今、大学は社会に何を伝えられるのでしょうか? 今回は龍谷大学のオンライン企画「RYUKOKU CINEMA特別企画『ウクライナ情勢を知る映画紹介とミニレクチャー』」をレポートします。

映画とミニレクチャーを通して、ウクライナ情勢を考える

ロシアの侵攻開始を受けて、龍谷大学では2月28日に公式に抗議声明を発表し、3月には人道支援を目的とした募金が開始されました。さらに、3月25日、31日には学内向けのセミナーを開催するなど、ひと月あまりの間に次々と大学としての発信を行っています。こうした積極的な取り組みの背景には、ウクライナのキエフ大学と学生交換協定を結んで長年交流を続けてきたことや、建学の精神として掲げる「浄土真宗の精神」があるそうです。

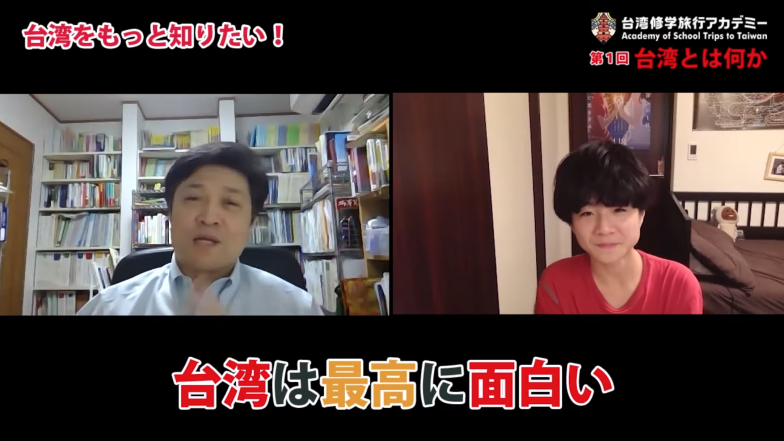

そんな中から今回紹介するのは、「RYUKOKU CINEMA特別企画『ウクライナ情勢を知る映画紹介とミニレクチャー』」と題して3月に公開されたコンテンツです。「RYUKOKU CINEMA」は、社会的なテーマを題材にした映画の上映と、テーマに関連したミニレクチャーを開催する学内向けのイベントとして2021年度にスタート。今回はその特別編として、ウクライナ情勢を知る上で参考になる映画の紹介と、3人の先生方によるミニレクチャー動画が一般公開されました。

レクチャーの内容に入る前に、まずは紹介されている映画を観てみることにしました。

今回取り上げられている映画は、『親愛なる同士たちへ』、『ウィンター・オン・ファイヤー: ウクライナ、自由への闘い』、『ウクライナ・クライシス』、『赤い闇 スターリンの冷たい大地で』という、ロシアとウクライナの現代史を知ることができる4本。筆者はその中から、2013年から2014年のウクライナを舞台にした『ウィンター・オン・ファイヤー:ウクライナ、自由への戦い』を視聴してみました。親ロシア派のヤヌコーヴィチ大統領を退陣に追い込んだユーロマイダン抗議運動を追ったドキュメンタリーです。

『ウィンター・オン・ファイヤー:ウクライナ、自由への戦い』(2015, Netflix配給)

Netflixで視聴できるほか、執筆時点では英語字幕版がYouTubeで無料公開されている。

キエフの美しい町並みを舞台に、市民運動とそれを暴力で鎮圧しようとする治安部隊との衝突が激化していく様子は衝撃的で、正視するのが辛くなるほどでした。ロシアとヨーロッパに挟まれたウクライナが1991年の独立以来いかに揺れ動いてきたのか、人々が自由を求めていかに戦ってきたのかという経緯の一端が垣間見られますが、そうして人々が勝ち取ったはずの自由が今また攻撃を受けていると思うと、言葉もありません。

自由の尊さや暴力の理不尽さを噛み締めつつ、それでは私たちは現在起こっている軍事侵攻にどう立ち向かっていけばいいのでしょうか。つづいてミニレクチャーを視聴してみます。

異なった価値観をもつ人同士の交流が絶えた時、戦争が始まる

最初の動画は、学長の入澤崇先生からのメッセージでした。

仏教学者である入澤先生は、仏教の「毒矢のたとえ」を出して、一度毒矢が刺さってしまったら、その毒の成分やどこから飛んできたかを考えていては手遅れになる。今すぐ毒矢を抜かなければならない。つまり、今すぐにウクライナで起こっている戦争を止めなければならない、と訴えます。声明の発表や募金活動にいち早く取り組んできた龍谷大学だけに、この言葉にはとても重みがありました。

入澤崇先生

印象的だったのは、「人間社会は関係性で成り立っている」として、対話や交流というものの大切さを繰り返し訴えられていたことでした。2014年のクリミア併合の際はかろうじて機能していたプーチン大統領と各国首脳との対話が今回は機能していないことを憂慮しつつ、プーチン大統領による侵攻を「ウクライナの人たちとの関係を断ち切るもの」と非難します。

話題は30年以上続く龍谷大学とキエフ大学との交流にも及び、龍谷大学ではこれまでキエフ大学から40名の学生を受け入れてきたと振り返ります。また、侵攻開始の翌日にはキエフ大学から「一人でも学びたい学生がいればオンライン授業を続ける」というメールを受け取ったそう。当たり前の生活を奪われている人がいることは決して他人事ではない。この理不尽を脳裏に焼き付けて平和というものについて考えてもらいたいと続けました。

「異なった価値観をもつ人たちとの交流が絶えた時、そこから戦争が生み出される。つまり戦争の反対概念は、『交流』だと考えています。私たちの日常生活のレベルで異なった価値観を持つ人たちとの交流がいかに大切か、その交流というものを通してはじめて平和が生まれるということを十分に噛み締めたいと思います」。入澤先生の言葉からは、学生を導く教育者としてのまなざしを感じました。

国際関係の理論から読み解く戦争

続いてのレクチャーは、国際学部の清水耕介先生。清水先生は「いかなる理由があろうとも、暴力を使って他国に攻め入るということは絶対に正当化できない。戦争自体が悪いという立場からお話したいと思います」と前置きをしたうえで、国際関係論の視点でふたつの戦争の捉え方を紹介されました。

ひとつは「政治の延長としての戦争」。国際関係においては、戦争を国家間の問題を解決する手段と位置づけるという考え方が一般的なのだそうです。それに対して、20世紀の思想家のハンナ・アーレントは「政治の断絶としての戦争」を唱えています。これは、対話による政治が断絶したときに暴力、つまり戦争が現れるという考え方です。後者は先ほどの入澤先生のお話ともつながります。

ロシアが国連憲章を破ってウクライナに侵攻したことはまさに「政治の断絶」ですが、国連をはじめとする今の国際的な枠組みではこのルール破りに対処する方法がありません。これをなんとか対話による政治に戻してやる努力こそが必要になると清水先生は言います。

清水耕介先生

今回の軍事侵攻に至った原因についてはさまざまな解釈が飛び交っていますが、清水先生はこれらの解釈のほとんどが国同士の力関係を前提に語られていると指摘します。とくに国際政治を語る上で現在主流になっているのは、暴力を否定して理性的にものごとを解決する「理想主義」ではなく、暴力という手段を前提にしながら理性的な判断を行う「現実主義」的な国家像です(「政治の延長としての戦争」はまさにこの考え方でしょう)。しかし現実主義といっても、実際には権力者が常に理性的な判断を下すとは限らず、力はいつ暴走するかわかりません。「力が世界を決める」という論理は、いつか核戦争による破滅を引き起こしかねないというのです。

昨今、国家間の緊張はますます高まるばかりですが、どうすれば戦争をなくしていくことができるのでしょうか? その鍵になるのは「市民」なのだそうです。

清水先生によると、これまで国民国家単位で語られてきた国際関係のあり方が、ここ20年で変化しつつあるそうです。それは、国民国家だけではなく、市民の連帯が国際政治に大きな役割を果たしうるという見方が出てきたことです。今回の紛争では、ロシアの国内から、命がけで戦争に反対する声を上げる人々が出てきました。この様子が伝わってくる限り、国際世論は西側諸国とロシアとの全面衝突を望まないでしょう。「これだけ反対している人達がいるということが、ある意味、第三次世界大戦を止めているという言い方もできなくはないだろうと思います」と清水先生。

清水先生は最後に仏教の「空」という概念に触れて、「私達自身もどこかでこの紛争につながっているのではないか。心のどこかで暴力を肯定してしまっていないかということを、じっくり考える必要がある」と締めくくりました。

「抑止力」をめぐる議論を憲法学者はどう見るか

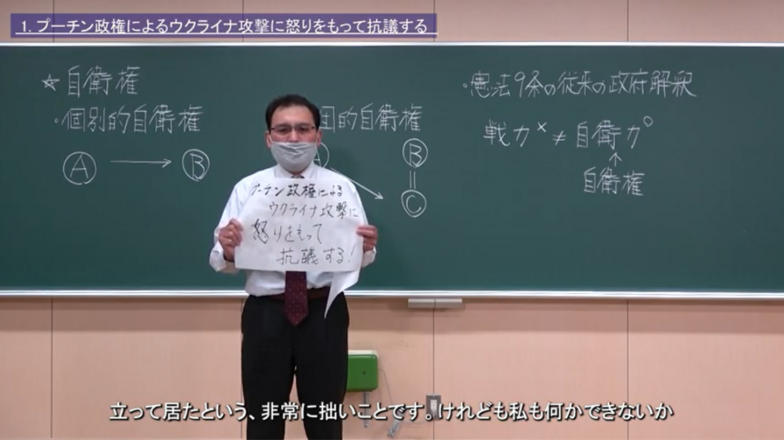

最後は政策学部、奥野恒久先生です。奥野先生は憲法学の専門家としての立場から、ロシアのウクライナ侵攻をめぐって日本でも活発に語られている抑止論に関する議論を提起されました。

最初の論点は、プーチン大統領のウクライナ侵攻は国連憲章に違反しているのかどうか。国連憲章が認めている「個別的自衛権」「集団的自衛権」に照らして、今回の侵攻がどちらにも当てはまらない、国連憲章違反であることを示します。

続いて、ウクライナ情勢を受けて活発になっている日本の安全保障論について議論を進めます。ロシアの隣国である日本で、抑止力としてさらなる軍事力の強化を求める声が上がるのはある意味では当然といえるかもしれません。一方で、日本には「戦力を保持しない」とした憲法9条があり、世界唯一の被爆国として非核三原則を掲げています。

「プーチン政権によるウクライナ侵攻に怒りをもって抗議する」と書いた紙を掲げる奥野先生。裏面には「生命を守るには非戦・核廃絶・軍縮しかない!」の文字

それでは、この議論は抑止力をもつという「現実主義」と、あくまで外交努力に徹する「理想主義」の対立なのでしょうか? 奥野先生はそれぞれの立場からの主張を挙げ、抑止力をもつことは周辺国との間で緊張感を高め、必ずしも安全にはつながらないこと、政治が軍事を優先しだすと人々の生活が軽視されることに警鐘を鳴らしました。

「高校の授業ならばここまでで、あとは皆さん考えてくださいということになるのでしょうが」と前置きをして、さらに日本国憲法に引きつけて議論を深めます。奥野先生によると、日本国憲法の中核にあるのは「個人の尊重」、一人ひとりが自分らしく生きていくことを保証することなのだそうです。この一人ひとりとは、もちろん自分だけではなく他者を尊重すること、ひいては他国の人々の生命や自由も同じように尊重することにつながります。地球上の誰もの命を守るには、「力には力を」という発想ではなく、「戦わない」ということに尽きるのではないかと奥野先生は言葉に力を込めます。

奥野先生は最後に、戦争を止めるためには、それぞれの生活の中で、自分のできることを淡々とやるということが重要なのではないかと語りかけます。奥野先生自身、プラカードを持って街頭に立つ活動を行っているそう。ウクライナへの侵攻を今すぐ止めさせるために、そして「第二のプーチン」を生まないために、世界中の市民が声を上げることに意味があるのだと締めくくりました。

映画とレクチャーを視聴して

映画『ウィンター・オン・ファイヤー:ウクライナ、自由への戦い』ではロシアの軍事侵攻に至った経緯の一端を知り、ミニレクチャーでは現在起こっている戦争に対する考え方のヒントをもらうことができました。レクチャーを視聴して心に残ったのは、先生方が冷静に言葉を選びつつも、それぞれ感じておられることをまっすぐにお話しされていたことです。このような時だからこそ、臆することなく言葉を発し、議論を起こしていくことも大学の重要な役割と言えるかもしれません。

私たちはその言葉をどのように受け取って、生活の中に位置づけることができるでしょうか。今まさに困難の中にいる人々に思いを寄せつつ、自分にできることを見つけていきたいと思います。