映画や小説、アニメ、漫画…サブカルの世界を学問の視点で掘り下げるシリーズ第3弾。

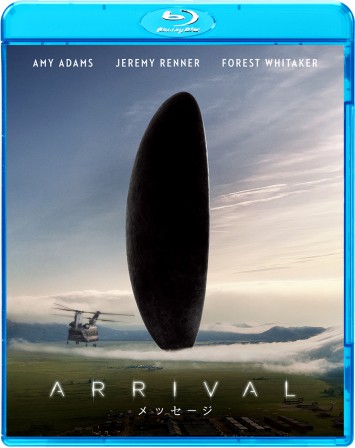

今回は、異星人と人類との邂逅を描いた傑作SF映画『メッセージ』。哲学的な問いが満載の本作を哲学者の視点で味わってみると、映画に込められた力強いメッセージが見えてきた。

(メイン画像のクレジット © 2016 Xenolinguistics, LLC. All Rights Reserved.)

- この記事は映画『メッセージ』のネタバレを含みます。未鑑賞の方はご注意ください。

未知の他者、時間と言語

『メッセージ』(原題:Arrival)は、ドニ・ヴィルヌーヴ監督によるSF映画。日本では2017年に公開された。原作であるテッド・チャンのSF小説『あなたの人生の物語』をご存知の方も多いだろう。まずは、本作のあらすじを簡単におさらいしておこう。

世界各地12か所に一斉に「殻」と呼ばれる未知の飛行物体が現れる。言語学者である主人公ルイーズは物理学者イアンとともに軍に召集され、「殻」の主である異星人ヘプタポッドの言語を解読してその目的を探り出すという役割を与えられる。ヘプタポッドとの対面を重ねてルイーズはその言語を次第に理解し、コミュニケーションが取れるようになっていくが、それと同時に、まだ生まれていない自分の娘と過ごす日々を幻視するようになる。一方、協力して研究を進めていた各国は、ヘプタポッドの示したある言葉をきっかけにバラバラに対立し、軍事的緊張感が広がってゆく。

知覚できる世界が異星人の言語によって変容するというSF的想像力、そして結果、主人公が引き受けることになるある運命。この映画が提示するテーマをもっと深く掘り下げるため、新潟大学の宮﨑裕助先生に、哲学の視点からこの映画をどのようにみることができるかお聞きした。

映画『メッセージ』を絶賛する宮﨑先生。「なぜ今回、私がお話しすることになったかもよくわかります(笑)」

未知の他者とのコミュニケーションは成立するか?

―まずは率直に、映画『メッセージ』をご覧になった感想はいかがでしたか?

「掛け値なしに素晴らしい映画だと思いました。未知の異星人との遭遇、タイムループといったSFの古典的な主題だけでなく、宇宙人の未知の言語で未知の他者といかにコミュニケーションをはじめるか、といったこれまでのSF映画ではあまり描かれなかった点に踏み込んでいて、他者論、言語論、翻訳論、時間論等の哲学的問題にまで深く入り込むものとなっています。それだけではなく、他者が引き起こす集団心理や国家主権がはらむ政治的な問い、なによりも、不幸を背負って生まれてくる子どもをなぜ産むのか、傷つくことが分かっていてなぜ家族をつくるのか、といった家族や世代の倫理的な問いへの応答も読み取ることができますね。とにかく、さまざまに思考を誘発する点でも素晴らしいと思います」

―外見も思考様式も地球人とは全く異なる異星人ヘプタポッドが現れ、主人公ルイーズは言語学者として対峙することになります。この異星人を先生はどのようにご覧になりましたか?

「未知の他者、そもそも言語をもつかどうかもわからない他者といかにコミュニケーションが可能になるのか、これは哲学における古典的な問いなのですが、往々にして人間同士、人類のなかでの議論に限定されがちでした。もちろん人間以外の動物とのコミュニケーションに関する議論もなされてきましたが、しかし異星人というのは、地球上の生物ですらないまったく異なる思考様式をそなえているわけで、想定しうる限りもっとも遠い他者なわけです。

この映画の素晴らしいところは、〈もっとも遠くてもっとも想像不可能な他者といかにコミュニケーションをはじめることが出来るのか〉というきわめて哲学的な問いを、異星人というモチーフを使うことで具体的に映像化して提示してみせている点です。とくに異星人が操る文字を映像として具現化させたのは感動しましたね。異星人の言語はこのように示せるのか、と」

墨絵を彷彿とさせるヘプタポッドの言語。表音文字でも表意文字でもない「表義文字」とされる

© 2016 Xenolinguistics, LLC. All Rights Reserved.

―円形をした異星人の文字は本当に見事なデザインでしたね。その言語でコミュニケーションが成立していく過程が感動的でもあり、またそこに大きな誤解が生まれることが歯がゆくもありました。異なる言語をもつ他者と理解し合うことはやはり難しいのでしょうか。

「その前に、まずはコミュニケーションとは何かを考えてみましょう。映画のなかでは、〈原地語では『あなたはなにを意味しているのか』を意味する『カンガルー』が、誤解によってひとつの動物の種類を指すようになった〉という有名な逸話(都市伝説)が引用されていましたね。この逸話のポイントは、双方で誤解があったことがあとで分かったとしても、コミュニケーションはそれとして成り立ってしまうということです。

通じ合えたと思っても、実は誤解が積み重なってたまたまつじつまが合っていただけかもしれない。しかしこれは異なる未知の言語が相手の場合だけでなく、同じ言語を話している者同士のコミュニケーションでも起こりうることですよね」

―たしかに、誤解が重なって思わぬメッセージが伝わっている状況は日常的にもよく目にします。理解し合うというのは人間同士でも難しいことです。

「しかしだからと言って、悲観する必要はありません。この不可能性こそ、むしろコミュニケーションにとって必要な条件なのです。逆に、まったく誤解を生じない透明なコミュニケーションを想像してみてください。なんでも言いたいことが完全に伝わるとすれば、そもそもコミュニケーションする必要すらなくなるでしょう。誤解と齟齬のない理想状態のコミュニケーションとは、実のところコミュニケーションの死なのです」

―つまり……、もともと完全にはわかりあえない他者同士が、それでも何かを伝えようとする能動的な行為こそがコミュニケーション、ということですね。

「はい。さて、それでは異星人とのコミュニケーションは可能なのか。コミュニケーションの本質は誤解と齟齬ですから、まったく共通点のない異星人とのあいだでももちろん可能です。他者という概念に注目した20世紀フランスの哲学者ジャック・デリダによると、そのとき最低限必要なのは、その他者からの呼びかけに振り向くことだけです。デリダはこの他者の呼びかけへの応答を、『ウィ、ウィ(フランス語Oui, Oui──英語ではYes, Yes)』という二重の肯定として表しました。つまり呼びかけをたんに音として聞き取るだけでなく、再認し反復可能な言語として肯定し直すわけです。実際、この映画はこうしたことを丁寧に描いているからこそ、感動的なわけです。

映画では単語の応答を繰り返すことで異星人の文字と意味の対応を推測し、次第に会話が可能になっていく。しかし、結論を急ぐ各国はヘプタポッドのある言葉を誤解し、互いに不信感を深めることに……

© 2016 Xenolinguistics, LLC. All Rights Reserved.

そこで私たち自身を振り返ってみると、往々にして忙しい日常に没入して他者の呼びかけにしばしば振り向くことができない。と同時に、SNSのような過剰な応答によって成り立つコミュニケーションのなかで、他者の本当に切実な呼びかけをおろそかにしてしまう。厄介なのは、そうした他者の呼びかけがどこからくるか、あらかじめわからないし予期することもできないという点です」

―映画では異星人とコミュニケーションの第一歩を踏み出すことができた一方で、地球人どうしの不信と対立が通信回路の切断という形で描かれていました。「他者」はいつもこちらの都合に合わせてくれるわけではありませんが、だからこそその時どのように向き合うことができるのかを問われている気がします。

言語が世界の見え方を変える?

―映画のなかで主人公は、異星人の言語を修得することでだんだんと時間の流れを超越して世界を認識できるようになってゆきます。実際に、世界の見え方は言語によって変わるものなのでしょうか?

「近代哲学の礎を築いた哲学者カントの認識論では、『感性』や『悟性』という能力のことが論じられています。『感性』は物事を知覚する能力、『悟性』は論理や概念を把握する能力です。カントはこれらの能力を可能にする枠組み、形式が、個々の経験や文化の差異にかかわりなく、人間に共通してあらかじめ定まっているのだと考えました。例えば感性の形式としては等質的で一様に延び拡がる時間や空間が想定されています。同じく悟性であれば論理学の形式が想定されています(ただしこれはあくまで全ての『人間』に共通の形式として考えられたもので、人間以外の動物やましてや宇宙人は想定されてはいません)。

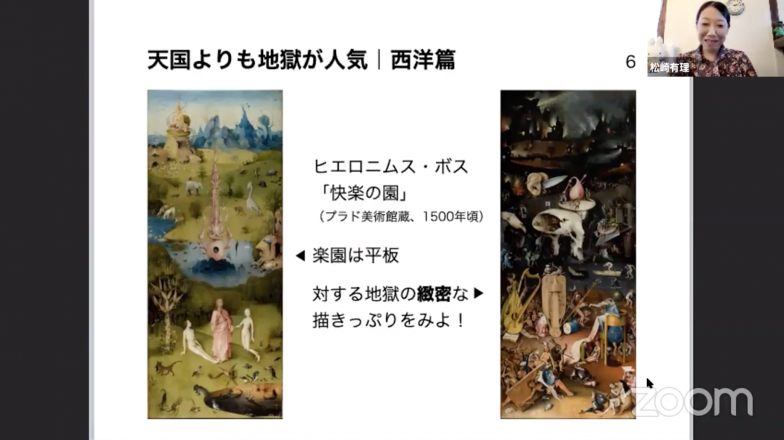

しかし20世紀になると、哲学思想の中で『言語論的転回』と呼ばれる動きが起こります。言語そのものが認識、つまり世界の現れ方に作用するという見方が広くなされるようになったわけです。例えば、虹に含まれる色は日本語では7色であらわされますが、英語では6色、さらに世界を見渡すともっと少ない色で虹をあらわす言語もあると言われます。7色の虹と6色の虹の違いは、文化ごとの色のあり方や色彩感覚と無関係ではありません。色の語彙をたくさん持っている人は、それに応じて色の微細な違いを繊細に認識し説明できると言えます。ボキャブラリーの多寡が世界認識、カント哲学でいう『悟性』の領域に関わってくるわけです。

私自身の話をすると、20代半ばではじめて留学してホームステイしたとき、外国語の拙い語彙しか使いこなせなかったことで、言葉だけでなく人格までも幼くなってしまった気分を味わいました。これも世界認識が言語に依存するという実例になるでしょう。

そのうえで、時間についてはどうでしょうか。言語の違いが時間感覚までも変えてしまうのかどうかということは、いま言った虹などの例(悟性)と同様には扱うことはできないでしょう。しかし、時間の感覚はあらかじめ定まっているとするカントに対して反論はできます。フッサールやベルクソンといった哲学者が探究したように、時間はそもそも単線的で等質的な流れのモデルで捉えることは出来ず、個々人によって質的に多様でありうる。このことは経験に照らしてもわかることでしょう。楽しい時間はあっというまにすぎてしまいますが、退屈な時ほどなかなか時間が経たないですよね」

―子どもの頃はとても長く感じた1年が、大人になるとあっという間に感じたり……身に覚えがあります。時間の流れが相対的なものだとすると、映画で描かれたように時間の感覚が決定的に変化してしまうことは「ありうる」ということでしょうか?

「この映画で主人公ルイーズはヘプタポッドの言語をマスターすることでループするような時間感覚を得て未来をも予知できるようになるわけですが、これは実際にはありそうにもないことです。ヘプタポッドたちが時空を超えて世界を認識していようとも、少なくとも、人間にはそのままそれをあてはめることはできないでしょう。というのも、人間は依然として既存の時間概念に依存して有限な生を生きているからであり、そのなかでこそ世界を認識しているからです。地球言語が母語であり、いったん世界がそれによって構築されてしまった以上、いくらヘプタポッドの言語に精通しても、パソコンのOSを切り替えるようにして別の世界に行けるわけではないでしょう。あくまで既存の時間の破れ目から、ヘプタポッド時間を垣間見るだけであり、未来予測が自在に可能になるということにはならないと思います」

映画では、ヘプタポッドの言語を解読・習得するうちにルイーズ(右)は未来を見通す能力を手に入れることになる

© 2016 Xenolinguistics, LLC. All Rights Reserved.

未来を見通せてしまうことは悲劇か、それとも?

―ルイーズが未来を見通せるようになるというストーリーは、SF的な誇張というかデタラメということになりそうですね。もちろん、そのデタラメこそがSF作品の魅力とも言えるわけですが。

「ルイーズの予知能力に設定上無理があるとしても、ストーリー全体がデタラメだというわけではありません。むしろこう考えるべきではないでしょうか。私たちはつねに今という経験を反復されたものとしてしか生きることができず、二度目以上の世界を生きているのだ、と」

―……どういうことでしょうか?

「はじめて経験したことなのに、かつて味わったかのようにとらわれる感覚をデジャヴュといいますね。私はある意味であらゆる経験がこうしたデジャヴュに浸されていると考えています。本当にまったく未知の出来事が自分の身に起こったとすると、これまでの経験をもとにその出来事を知覚したり言語化したりすることができないわけですから、その出来事をたった今、経験したことすらわからないはずです」

―つまり、自分の身に初めて起こった経験であっても、それまでに予め知識として触れていたりそれまでの似た経験から想像したりという形で、すでに予期していた出来事に当てはめて認識しているということでしょうか。

「そうですね。意識しようがしまいが、私たちはそのような仕方でつねにすでに未来を先取りしてしまっている。未来予知のような明確な認識ではないにせよ、ある意味では『予め知っている』わけです。逆に、通常新しいようにみえることは相対的な新しさにすぎず、つねにどこか遅れてしまっているとも言えます。デリダはこのことを、言語論の文脈で、反覆可能性という概念によって説明していますが、私はそれを拡張して、つねにすでに二度目を生きているというこの感覚を『超越論的デジャヴュ』と呼んでいます。だから本当の意味で『今、この瞬間』を生きている人間はいないのです」

―なるほど……。映画に即して考えてみると、これから子どもをもつ親にとって、子どもが健康で幸せに生きられるかという未来を先取りした不安は常につきまとうでしょうし、もっと言えば、生まれてきた子どもがいつかは必ず死ぬということをどんな親でも「知っている」。ルイーズの予知能力もそうした延長線上にあるものとも解釈できるかもしれませんね。

未来を見通せるようになったルイーズの脳裏にフラッシュバックする、娘ハンナとの未来の思い出

© 2016 Xenolinguistics, LLC. All Rights Reserved.

―そこで、この物語の結末についてですが、ルイーズは未来を見通すことで、将来産まれる子どもを若くして亡くし、将来夫になるイアンとも別れるという運命を知ったうえで家庭を持つことを選択します。これはハッピーエンドなのかバッドエンドなのか、どのようにご覧になりましたか?

「主人公が選択したというより、『そうせざるをえないということを知っている』ということでしょう。我が子の死が訪れてしまうことを避けられないという意味ではバッドエンドなのかもしれません。しかし、それを避けて俯瞰した視点から別の人生を選択し直すこともできないがゆえに、そしてそのことをはじめからよくわかって受け入れているがゆえに、いまここにあるみずからの生を肯定的に享受しているという点で言うなら、私はハッピーエンドと言いうると思います。

現代の思想で反出生主義という立場があるのをご存知でしょうか。かれらは現代社会に生まれることの不幸をあらかじめ見通して、子どもは新たに生まれてこないほうがよいことを主張しています。映画の結末を観て、もしかしたらこの考え方に近い感想を持った方もいらっしゃるかもしれません。しかし本当にそうでしょうか?

仮にデータを網羅して世界全体の人間の幸不幸を算出することが可能になれば、これから生まれてくる子どもの不幸が統計的に証明できるかもしれません。しかしそれは、ある一人の子どもが歩む一度きりの人生が不幸であるという証明にはなりません。人間にとって生は、俯瞰して統計的に扱えるものではなく、『誰にとっての』生か、個別の状況でいかに生きるかということと切り離して考えることはできません。そうした個別的な意味を切り離してしまうと、そもそも生そのものに意味がなくなってしまうのです。誰だって、自分の生を完全に俯瞰することはできません。統計データを取ったり、それを根拠に語ったりする人でさえそうなのです」

―幸せか不幸かは他人が決められることではなく、まさにその人がどう生きるかにかかっている。生きる指針が揺らいでしまいがちな現代を生きる私たちへの、切実なメッセージのようにも思えますね。

あなたの人生の物語

「最後にもうひとつ、この映画を読み解く鍵が残っています。それは、先ほどの反出生主義への反論にも関わります。

ルイーズは自分の娘をハンナと名づけますね。はじめから読んでも逆から読んでも『Hannah』と読めるこの名前はもちろん、循環した時間性を生きるヘプタポッド時間に重ね合わされているわけですが、Hannahといえば私はある人物を思い浮かべます。それは、20世紀のユダヤ人哲学者ハンナ・アーレントです。アーレントは、新しい生命がこの世に生まれることこそが世界のはじまりをなす絶対的な条件だとして、みずからの哲学の中心に据えました。アーレントにとっては人間が誕生するということは、統計的な計算に委ねうる選択問題ではなく、そこから意味や価値そのものが生まれてくる揺るぎがたい事実性そのものなのです」

―たまたまかもしれませんが、そんな哲学者と同じ名前がつけられたのは非常に象徴的ですね。生まれることからはじまるというのはまさに本作の重要なテーマです。

「人間の生がたんなる計算可能な可能性ではなく存在の事実性であるということは、ハイデガー以降の実存思想という立場が追求してきた事柄です。私はここでたんに実存主義を強調するだけでなく、自分の研究しているデリダに即して次のようにお答えしておきたいと思います。

私のこの生はつねに挫折し後悔を繰り返してきましたし、未来に向けても先取りした過ちを繰り返さざるをえない。そんな生はけっして幸福ではありえないとも言えます。映画ではこのことは未来の我が子の死という喪のイメージを通して示されていました。しかし、こうしたやり直しのきかない有限性こそが生の条件なのです。この有限性をもし取り払うことができたとしても、失敗もなければ成功もない、生きることの意味や目的そのものも失った、生きるに値しない生にしかならないでしょう。そうではなく、こうした有限な生を肯定するところにむしろ生きるべき生、生き延びの生があるのです。

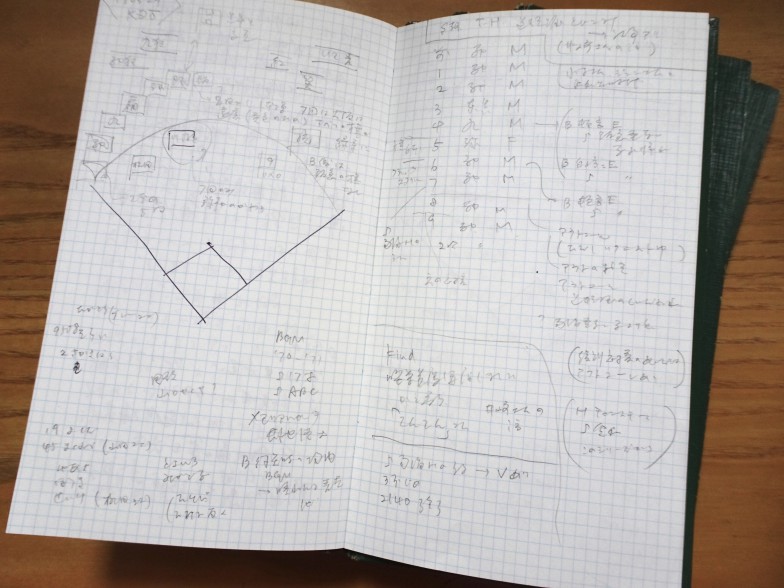

このことを、私は近著のデリダ論『ジャック・デリダ──死後の生を与える』のなかでデリダの思考に即して探究しています。ぜひご笑覧いただけると幸いです」

宮﨑先生の著書『ジャック・デリダ――死後の生を与える』(岩波書店)

2時間足らずの映画のなかから、作者も意識していなかったであろう部分を含めてこれだけ豊かなメッセージを読み取ることができることに改めて驚くばかりだ。映画を観たあとの言葉にできない感動を哲学で解きほぐすことで、物語の中の出来事が決して特別ではなく、自分自身のこととして受け取ることもできた。

さてこれを読んでいるあなたは、人生の物語をどんなふうに紡ぎますか?

オンラインでお話をお聞きしたのだが、画面越しに向き合う構図が劇中の異星人との対話シーンそっくりで、内心興奮していた筆者であった

『メッセージ』発売中

Blu-ray 2,381円(税別)

発売・販売元:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント