歴史という織物をほどいて聞こえてくる声たち――京都市立芸術大学「herstories-女性の視点でたどる美術史」展レポート

「herstories」という不思議なタイトルが目を引く展示が、京都市立芸術大学芸術資料館で開かれています(5月25日まで)。京都駅にほど近い京都市立芸術大学内にある会場に行ってきました。

History(歴史)は誰目線?

「女性の視点でたどる美術史」とサブタイトルにあるとおり、これまで主に男性目線で語られてきた美術史=「His story(彼の物語)」を、「her」という別視点から見直そうとする本展では、前身である京都府画学校が設立された明治13年(1880年)からおよそ140年間の歴史のなかで教鞭をとり創作を続けてきた8名の女性作家たちの作品が一堂に会しています。

でもなぜでしょう。ただ、単なる対置を強調するのであれば「herstories」ではなく「Her story」でもよかったはず。あえて語頭を小文字にし、語尾を複数形の「‐ies」としたことに、どんな意味が込められているのでしょうか。

作品ひとつひとつをめぐりながら感じたのは、「He」に対する「Her」といった大きな構図への問いにとどまらない、「小文字」と「複数形」にこそ込められた、細部へと分け入る方法でした。

展示風景

本展が企画されたきっかけは、今年2025年3月まで学長を務めた赤松玉女さんのご退任。2019年から6年間学長を務めた赤松さんは、京都市立芸術大学でだけでなく、日本の国公立芸術系大学で初の女性学長でした。その稀少性を裏づけるかのように、会場には同大学の教員性別比を記した年表が展示されており、女性の教員が極端に少なかった設立当時から、2000年代に入ってようやっと増えてきた軌跡が示されています。

参加作家の年代は、1893年生まれの上野リチさんから、1984年生まれの唐仁原希さんまで、およそ1世紀にわたります。世代を圧縮した構成に、作家それぞれの個性だけでなく、社会のなかで輪郭づけられてきた「her-女性」の在り方の片鱗も感じとれるかのようでした。

個でありながら、つながっている

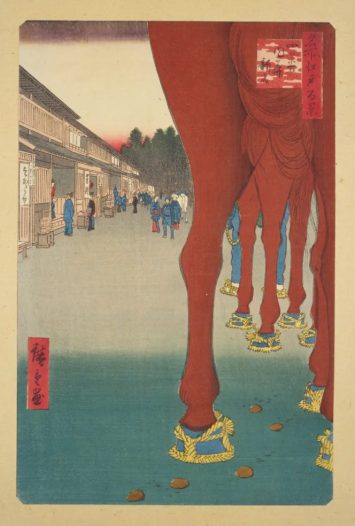

京都国立近代美術館での回顧展も記憶に新しい上野リチさんの作品

まず入口で出迎えてくれるのは、展覧会チラシにも使用された上野リチさんのデザイン画。華やかでありながら落ち着いた色彩、人の手のぬくもりが感じられる線描による草花のデザインは、時を超えてなお新鮮な魅力を放っています。

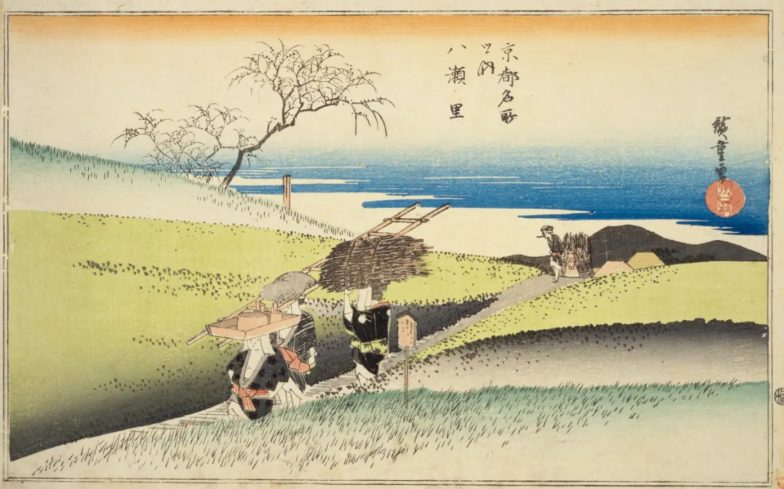

その隣に並ぶ、秋野不矩さんの力強い日本画。つづく、鮮やかなブルーが印象的な大串佐知子さんのシュルレアリスティックな絵画。そして会場の中ほどに据えられているのが、赤松玉女さんの2作品。卒業直後の1986年に描かれた初期作《彗星問答》と、2000年の《梅雨の音》は、どちらも作家人生の転機の時期の作。《梅雨の音》は、代表作「レディースシリーズ」につながる直前のもので、中心に揺れる人物とその周囲との葛藤を、ゆらぎのある筆致と色彩で描いています。

アンニュイな色面に青と赤が映える赤松玉女さんの《梅雨の音》

そして、展示作品のなかでとりわけ印象に残ったのは、1958年生まれの重松あゆみさんによる陶芸作品でした。裏も表もない複雑で多面的な構造、どこまでも続く円環の動き、あいまいなニュアンスを湛える色合いに、どこまでいっても見終えるということがありません。

やわらかさと躍動感を感じる重松あゆみさんの陶芸作品

本展を企画した同大学美術学部教授の加須屋明子先生によるギャラリートークでふれられたのは、作品批評にまつわる「女性的」というフィルターへの葛藤でした。特に力仕事が多く、男性優位とされてきた陶芸の分野では、その傾向が顕著だったとのこと。属性ではなく作品の細部にこそまなざしを向けてほしいという思いは、美術に限らないあらゆる分野、そして女性に限らないあらゆるマイノリティの属性にとって共通するものでしょう。

加須屋先生によるギャラリートーク

不可視の構造を俎上にあげて

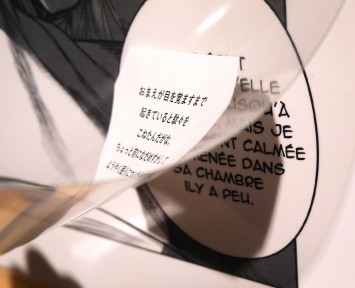

そんなステレオタイプな視線にさらされることへの葛藤を、あえて俎上にあげることで切り開こうとする作品もありました。天井から吊るされて展示される谷澤紗和子さんの切り絵作品です。

壁に映る影もうつくしい谷澤紗和子さんの作品

真ん中の作品で引用されているのは黒田清輝の《湖畔》。浴衣姿の女性を描いたいわゆる美人画は、教科書などで見たことがある方も多いでしょう。黒田清輝は、激動の明治初期に近代日本美術の基盤を築いた画家。東京藝術大学の前身・東京美術学校で西洋画科の初代教授も務める教育者でもありました。黒田の描いた女性像をステレオタイプとして、そのうえに大きな目のモチーフを重ねることで投げかけるのは、「描かれる側としての女性」への疑義でしょう。その批評的な視座は、全体をつなぐ泡のようなモチーフや、支持体をもたずに揺れる切り絵のしなやかなつくりから、批判もろともに吞み込むような力を感じます。帝国主義が台頭する時代にあって、西洋を意識しながら日本の美術に尽力した黒田の作品を批評的に俎上にあげつつもゆるやかにイメージを内包していく様に、環境に応じて柔軟に姿を変え軌道修正をしていく植物の生命力のようなものを想起しました。

それに呼応するかのように、西洋絵画と日本のカルチャーを融合させ、新たなイメージを紡いでいるのが唐仁原希さんです。

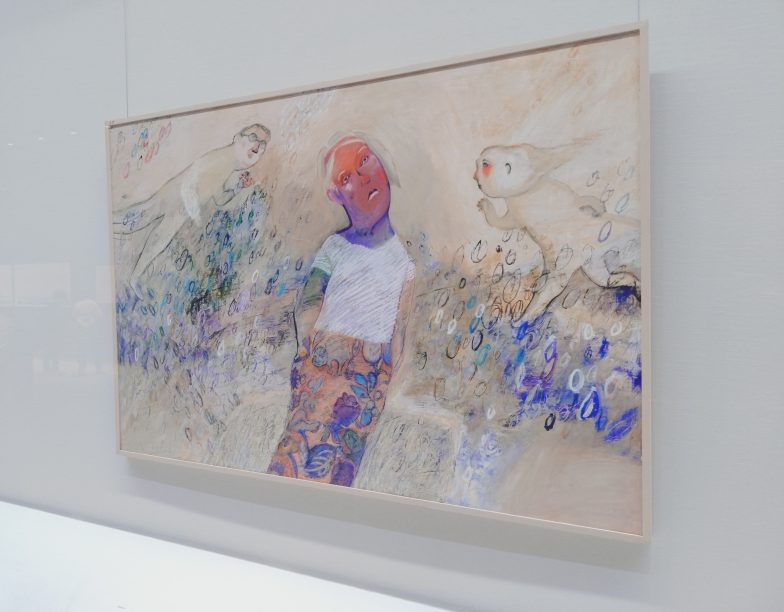

マンガのようなキラキラ効果をまとった少女

《湖畔》が描かれた1897年から1世紀以上を経た、1980年代生まれの唐仁原希さんの作品に描かれるのは、魔法少女のキャラクターのような人物。抱える赤子によって西洋絵画の伝統である聖母マリアの面影も重なる彼女は、遠近法をはじめとした西洋絵画の技法と、キラキラした効果線などの日本のマンガ技法が、絶妙に交差しあうなかに佇んでいます。西洋と日本、伝統と現代、聖と俗の境界をほどいて、あらたに結びなおしていくよう手つきからどこにも落ちつかない新鮮なイメージが生じています。

歴史という織物をほどいて見えてくる糸

「歴史-History」は自明のものではなく、無数の視点という糸によって織られたものであるということ。「her」という視点から立ちあがった本展で見えてきたのは、歴史という織物全体ではなく、それを成り立たせている個性豊かな「糸たち」のあり様でした。

それを象徴するかのように、展示の終わりに据えられたのが、ひろいのぶこさんによる立体作品《Read a book》です。

織り目やほつれ目こそがうつくしい《Read a book》

開かれた本は糸で織られており、ところどころほつれています。そしてそのほつれ目、織り目から飛び出した1本1本の糸こそが魅力的に浮かびあがる細部から、完成された「本」ではなく、それを構成する糸にこそ「stories」があるのだということが示されているかのようです。

歴史という織物の目をほどいて見えてきた糸を、新たな織物へと紡ぎ直すこと、そこにこそ、「herstories」というタイトルに込められた可能性が感じられました。《Read a book》の「読む」はそのまま「Read histories」と読み替えることができるでしょう。歴史を引き継ぎながらも新たな読みの可能性へとひらいてく姿勢は、「her」では括ることのできない唯一無二の存在としての作品と作家の生に、ささやかな祈りを捧げているかのようでした。

歴史をほどいて声をききとりあらたに編み直していく営みは、歴史の最先端に立つ、今を生きるわたしたちに託されている、そのような静かでかつ熱のあるメッセージを感じる展示でした。