無意識の偏見に気づく観点とは? フェミニスト科学哲学について東京大学大学院の杉本光衣さんに聞いた

2025年5月20日 / 大学の知をのぞく, この研究がスゴい!, 大学の地域貢献

現代では、さまざまな差別や偏見が良くないことと認知されて、是正しようという運動が存在します。でもそんな現代も、例えば100年後に振り返ってみれば「ずいぶん偏見に満ちた時代だったな」と思われるかもしれません。本当の偏見というものは、その存在を意識できないからこそ、偏見なのです。

中立・公正・客観的に思える科学の世界もまた、そんな偏見と無縁ではないようです。知らず知らずのうちに身についてしまったが故になかなか気がつくことのできない思考の型から、どうすれば抜け出すことができるのか。東京大学大学院総合文化研究科の博士課程でフェミニスト科学哲学を研究する杉本光衣さんにお話を伺いました。

バイアスの存在に気がつけば、科学の恩恵をもっと有効に活用することができる

——科学哲学や、その中でも特に杉本さんが専門にしておられるフェミニスト科学哲学とは、そもそもどういう分野なのでしょうか?

「科学哲学は、科学が用いている理論や概念や方法論に対して、哲学的にアプローチしていく分野です。哲学の一分野に位置付けられるんですけれども、なかでも科学に関心を持って取り組んでいるものになります。フェミニスト科学哲学は、その中でも特にフェミニスト理論を用いて、伝統的な科学的観念や、ジェンダーバイアス等について批判したり再構築する学問分野です」

——科学におけるジェンダーバイアスとは、具体的にどういうものですか?

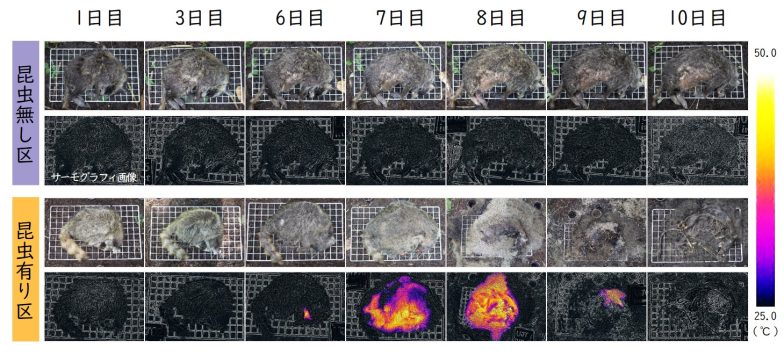

「フェミニスト科学哲学特有のものではないのですが、有名な事例としては、車の衝突実験用ダミー人形があります。車の衝突実験で使われるダミー人形は、中型サイズの男性モデル(175センチ・78キロ)が使われていました。交通事故の負傷率では、それに近い体型の人が低く、そこから外れる人々(女性・高齢者・肥満の方など)は高くなる傾向があったようです。衝突実験用ダミー人形は元々、米空軍のために開発されたという経緯もありますが、車を運転するのは男性だという無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)もあったのではないのでしょうか。その結果、そこから外れる人々の安全性が低くなってしまったんです。

このように、科学研究では、無意識のうちに男性やオスが基準になっているものがあることが明らかになっています。比較的少なくはありますが、女性が基準となったことで男性の研究が疎かになっている分野もあります。そのように、これまで意識されてこなかったバイアスに気づいて目を向けるところから始まり、誰にでも科学の恩恵がきちんと行き渡るよう再構築していこうというのが、フェミニズムからの科学へのメッセージです。AI、ライフサイエンス、都市設計など、昨今は本当にいろんな分野でそういった動きがあります」

自動車事故の実験などで使われるダミー人形は、かつて成人男性を模したものしかなかった

——「フェミニスト」「ジェンダー」という単語が前面に出ていますが、それだけではなくて、例えば病気・障害の有無や年齢など、人間の持つさまざまなバックグラウンドを包摂していこうとしている印象を受けました。

「歴史的な流れとしては、最初はジェンダーが中心となったのですが、ジェンダーしか見ていないことに対する批判も起こりました。今はもっと広く、交差性(※)も考慮して、幅広く包摂していこうという考え方が主流になっています」

(※)人種、階級、ジェンダー、セクシュアリティ、国籍、世代、アビリティなどの複数のカテゴリーが二つ以上重なるときに、それぞれの困難さが掛け合わせられることで現れる特有の困難さのこと。

——そのような考え方は、どのようにして発展してきたんでしょうか?

「広い文脈としてはフェミニズム運動のなかで発展してきましたが、ジェンダーと科学という文脈に限定してお話します。

科学は客観的であると思われているけれども、客観的であるはずの科学にも実はジェンダーバイアスがあるのではないかということは、1960年代からフェミニスト科学論で議論されてきました。そうした議論は1980年代以降に特に盛んになってきました。人文科学分野では、フェミニスト哲学だけではなく、ジェンダー科学史、ジェンダー科学論など多くの分野で論じられるようになります。フェミニスト科学哲学者としては、サンドラ・ハーディング(UCLA栄誉教授)やヘレン・ロンジーノ(スタンフォード大学クラレンス・アーヴィング・ルイス哲学教授)が挙げられます。あるいはジェンダー科学史家のロンダ・シービンガー(スタンフォード大学歴史学科ジョン・L・ハインズ科学史教授)といった方々の著作が数多く発刊されました。

初めは人文系の中で、いわば概念的にやってきたことを、きちんと科学の現場に持ち込むことができたことは大きな転換点であると思っています。2000年代から欧米を中心として、科学的知識の中にジェンダーを適切に統合していく流れが生まれ、研究資金配分期間のあり方などにも反映されるようになりました」

——議論するだけでなく、科学研究の現場で実践できるようになったのはすごいことですね。

「ロンダ・シービンガーのすごいところは、そのために『ジェンダード・イノベーション』という言葉を生み出したところです。

彼女も最初は、ジェンダーバイアスが知識を歪めていることについての研究を行っていました。しかし、それを科学者に伝えることはできなかった。私見ですが、自分が科学者として何かを研究しているとして、そこでいきなり『あなたにはジェンダーバイアスがある』とだけ言われても困るじゃないですか。

そこでジェンダード・イノベーションという言葉を新しく作って、『ジェンダーに考慮することでイノベーションが生まれる、だから一緒に協力しましょう』というポジティブな主張をしました。そうすると、科学者たちの関心を集めることができた。そこから、ジェンダーバイアスの事例の収集と、それを改善するための方法論の開発を進めたんです。今ではEUの研究助成プログラムである、Horizon Europeのプログラムガイドラインにも組み込まれるなど、科学技術・イノベーション政策に反映されています」

サンドラ・ハーディングやロンダ・シービンガーといった先駆的な研究者の著書や活動が、ジェンダーと科学に関連する研究にとっての起爆剤となった。二人ともそれぞれ来日し、講演会なども実施されている。『科学と社会的不平等: フェミニズム,ポストコロニアリズムからの科学批判』サンドラ・ハーディング著(北大路書房)、『ジェンダーは科学を変える!?―医学・霊長類学から物理学・数学まで』ロンダ・シービンガー著(工作舎)

見えないバイアスに気づく手がかり

——我が身を振り返って考えてみても感じることですが、自分の中にある思考のバイアスに気がつくというのはとても高度なことであると思います。なにか方法論のようなものがあるんですか。

「各研究分野の中で具体的にどんなバイアスがあるのかということは本当にケースバイケースで、研究者の方がそれぞれで試行錯誤されている状況です。例えば、研究計画の段階で事前にジェンダーバイアスが入っていないか検討する、データ解析の段階で性を変数として見る、などさまざまです。

その上で私の専門領域であるフェミニスト科学哲学に話を戻すと、フェミニスト科学哲学はそもそもなぜ科学にバイアスがあるのか、バイアスがあるとして、より良い科学のあり方とはどういうものなのかなど、原理原則に立ち返って考える分野です。そこでキーワードになっているのが『客観性』や『価値中立性』です。一般的な感覚として、科学は社会的な価値(政治的な問題、ジェンダー観など)からは隔てられている「客観的なもの」と思われているのではないのでしょうか。ですが、先ほど述べたようなさまざまな研究のおかげで、実はいろいろな歴史的経緯の影響が残っていたり、女性を含めた多様な主体が無視されていたりして、社会的な価値観から完全に隔てられていないことが明らかになりました。こういう事実をとっかかりにして思考を深めていくんですね」

——「価値中立性」という言葉が出てきました。この場合どのようなニュアンスなのでしょうか?

「これは、ごく簡単にいうならば、理想的な科学は道徳、政治、文化などの価値を受けていないという考え方です。例えば『1+1=2』という命題にジェンダーバイアスが入る余地はないと感じますよね。ここまでは誰も反対しないと思います。ですが、精子と卵子を研究する時にも、『1+1=2』と同じぐらい観察者の価値観が入る余地がないかと言われると、きっとそうではないわけです。例えば1980年代以前の発生生物学の教科書では、卵子は「受動的」で、精子は「能動的」であるという記述がなされていました。実際は卵子も積極的な役割を果たしていることがわかっています。

科学研究の結果にバイアスが含まれていることはありえます。科学の理論や結果だけでなく、例えばどの研究にどれだけ資金を配分するかといったことにも、価値判断は関わってきます。フェミニスト科学哲学はこのような事実に関心を持ちながら、既存の科学におけるジェンダーバイアスや、もっと原理的に、「客観性」などの概念をどのようにアップデートしていったら良いか、などについて考えている分野です」

——自分がなにかを観察したり考えたりしているときの、思考の枠組みみたいなものをメタ的に見る必要があるということですね。

「人間は思考の枠組みがないと物事をそもそも考えることができません。どういった枠組みを設定しているのか、中でもジェンダーを含めた包摂性の観点からそういった枠組みをどう考えれば良いのかというところに、すごく関心があります」

——例えばジェンダーバイアスが組み込まれた「枠組み」が撤廃できたとして、その後に代わりになる価値観を構築するにはどうすればいいんでしょう?

「そこはとても重要な問いで、まさしく議論が白熱しているところです。フェミニズム的な価値観が常にいいのかと言うと、必ずしもそうではありません。フェミニズムにも間違っている部分はあり、常にアップデートがされています。そのため、科学はフェミニズム的であるべきだと規範的に主張することには当然批判が存在します。

私がいいなと思っている主張は、特定のバイアスに固まってしまうことが問題なのであって、いろいろなバイアスを取り込んで適度にマネジメントしていく視点が大切なんじゃないかという考え方です。より良い科学と、その恩恵がなるべく多くの人に行き渡ることを意識して、常にアップデートを続ける視点が大切かもしれません」

——たしかに、今もっている価値観をいったん捨てろと言われるよりは、ずっと実現可能性があるような気がします。

「私のもともとの専門は精神医学なのですが、精神疾患というラベルのもとでは当事者の方の声がなかなか信用されなかったり、病気を訴えても、それ自体が病気の証としてしか受け取られなかったりすることが起こりえます。

当事者の方の声にきちんと耳を傾けようということは提唱されてきましたが、どうしてそうしないといけないのかというところの理論立てはまだまだ改善の余地があると感じます。

いろいろなバイアスを、つまり精神障害の当事者を含めた多様なバックグラウンドの人たちの声を織り込むことで、研究に新たな展望が開けるということを理論化できれば、こういった主張に説得力を持たせられるのではないかと考えています」

変わりゆく研究者に求められる資質

——フェミニスト科学哲学という分野に興味を持たれたきっかけというのも、やはり精神医学ですか?

「そうですね。精神医学の哲学が専門ではありますが、視点を変えてみる意味合いもあって研究室の同期たちと始めたのが、ジェンダーと科学研究会だったんです。所属している研究室も女性が非常に少なく、ジェンダーについての話がしにくいと感じていたこともありました。

そこで偶然出会ったフェミニスト科学哲学に「これだったのか!」と膝を打ちました。精神医学の分野で当事者の声をどう反映するかということには、以前から関心があったんですけど、そのことの必要性をうまく説明する枠組みがないと感じていました。これが、先ほどお伝えした研究者たちの著書を読んでいてすごくしっくりきたんです。科学の世界では研究をしている人の属性がほとんど考慮されてこなかったのに対して、誰が研究をするのかが大事だとフェミニスト科学哲学は主張していて。じゃあフェミニスト科学哲学を精神医学の中に持ち込んでみようと、研究の方向を変えていったんです」

——どんな人が研究を担うのか、たしかにあまり気にしたことがないですね。こうやって一対一でお話している時は顔が見えるんですが。今後の研究の方向について伺ってもよろしいでしょうか?

「多様な人々を科学の中に包摂する理論的な基盤を作ることで、研究現場の人たちの助けになるような研究をしていきたいです。これまで研究に向いていないとされてきた人たちの中にも独自のものの見方があって、合理性がある。まずはそうしたものを科学研究に反映していくことの必要性を、論理的に説明できるようにしなければなりません。

現在関心を持っているのが、精神医学研究における患者・市民参画(PPI)と呼ばれる分野です。これは専門家しかいなかった医学の研究現場に、患者の方、市民の方が入っていくという研究スタイルです。こういった場では、専門知識を共有していない人たちをいかにして研究に包摂していくか、研究者の側のスキルも必要になってきます」

実践方法や事例なども記載されたPPIのガイドブック(日本医療開発機構)。当事者の声を科学研究の現場に反映するには、研究者にも力量が必要だ 出典:AMED患者・市民参画(PPI)ガイドブック

——いろいろな人をただ参加させればいいというわけではなくて、研究者にもまとめ役としての総合力が求められるということですね。

「同じ分野で博士号を取って、同じジャーナルに投稿している人たちとのみ研究をするのではなくて、その外からの意見を聞き、語りかけていかなくてはいけなくなった。でも急にそんなことをしろと言われても難しいと思います。そういった困難な仕事に取り組む人たちの、思想面のバックボーンになるような研究をめざしています」

***

フェミニスト科学哲学は科学研究におけるバイアスを扱うものですが、そのエッセンスとなる考え方は科学の中に留まるものではないと感じました。日々何気なく過ごしているうちに当たり前のこととして定着している、あるいは受け流しているものの考え方の癖みたいなものがあるかもしれない。というか、間違いなくあるんだけど、それがなんなのか。私の何にどう影響しているのか。実生活に支障の出ない範囲でときどき振り返ってみようと思います。