版画家のこだわりとコレクターの愛が凝縮された小さな紙片。関西学院大学博物館「カラフル!日本の蔵書票展」を訪問

蔵書票をご存知でしょうか。その名前から想像のとおり書籍に関するものなのですが、本の持ち主を示すために、本の見返しに貼りつける小さな紙片を蔵書票といいます。持ち主の名前や、その人を表す言葉などを入れることが一般的ですが、中には凝ったデザインが施されたものもあります。そんな蔵書票を集めた企画展「カラフル!日本の蔵書票 -技ひかる小版画の世界-」が関西学院大学博物館で開催中と聞き訪問。関西学院大学大学院で研究を行いつつ、展示の企画を担当した深谷佳那さんに話を聞きながら、個性豊かな作品の数々を鑑賞しました。蔵書票がもつ多彩な魅力をご紹介します。

※展示の一部は前期・後期で入れ替えあり。取材・撮影は前期に実施

清水洋子による蔵書票。左の「桜草」(1984年)、右の「水仙」はいずれも縦10cm弱、横7cm前後のサイズ ※前期のみ展示

銅板や木版、家庭用印刷機など。多彩な技法で個性を表現

蔵書票の文化は15世紀のドイツで生まれ、1900年に日本へ伝わったといわれています。蔵書票は複数の本に貼りつけることから量産する必要があり、多くは版画で制作されました。今回の展示は、そんな蔵書票の版画技法の多様さと、そこから生まれる色彩の鮮やかさをテーマに企画されました。企画の経緯を、深谷さんは次のように語ります。「私の専門分野は美学・芸術学で、大学院では19世紀ドイツの画家を研究対象にしていました。研究を行う中で、ヨーロッパの蔵書票を目にする機会が多々あったのですが、作品はモノクロが中心。ところが、日本の蔵書票は色彩が豊かなものが多くあります。関西学院大学博物館には、蔵書票の収集家として知られる原野賢吉氏から寄贈された1万点を超える 蔵書票のコレクションがあるのですが、初めて原野コレクションを見たときは、『なんてカラフルなんだろう』と驚きました。その経験がこの企画展のきっかけの一つになっています」

話を伺った企画担当の深谷佳那さん

本企画展では、ヨーロッパから伝わった銅板やリトグラフをはじめ、ガリ版、ステンシル、日本ならではの型染など、さまざまな技法を使った作品が展示されています。

企画展は大きく2つの章で構成されており、第1章は「蔵書票と技法」として、10の技法を軸にして作品が紹介されています。その中から3つの技法をピックアップして、深谷さんに解説していただきました。

1)メゾチント

17世紀のドイツで生まれた銅版画の技法です。まず、銅板の表面に鮫肌のような細かい傷(めくれ)をつくります。このめくれにインクが付くことで印刷ができ、めくれがあることで、ビロードのような質感に刷り上がります。さらに、めくれを削ったり、平らにしたりすることで、明るさを表現することができます。

「モノクロでも黒色から白色へと、微妙な諧調をつくりだすことができるので、濃淡が美しい作品が多いです。銅版画の魅力のひとつは、線の緻密さ。手作業で表現される繊細な図柄が注目ポイントです」

深い黒が印象的なメゾチントは清水敦によるもの。左:張子(1994年)、右:こけし(不明)。※前期のみ展示

2)板目木版

小学校の授業でもおなじみの木版画。彫刻刀で板材を彫り、凸になった部分に絵の具がついて印刷することができます。「板目」というのは版となる板材の切り出し方によるもので、繊維と同じ方向に、縦に切った板材を使うのが「板目木版」です。なお、立木を輪切りにした板材を使うのは「木口木版」といいます。板目木版は長い歴史をもつ技法で、日本では奈良時代から活用されていたといわれています。

「板目木版で使う板材は柔らかいため、色を大きく紙にのせる図柄が得意。紙の上にペタッとのせられた色に温かさが感じられるため、かわいらしい図柄に合う技法です。ちなみに木口木版は、板材の繊維が締まって硬いため、繊細な線を描きやすい点が特徴です」

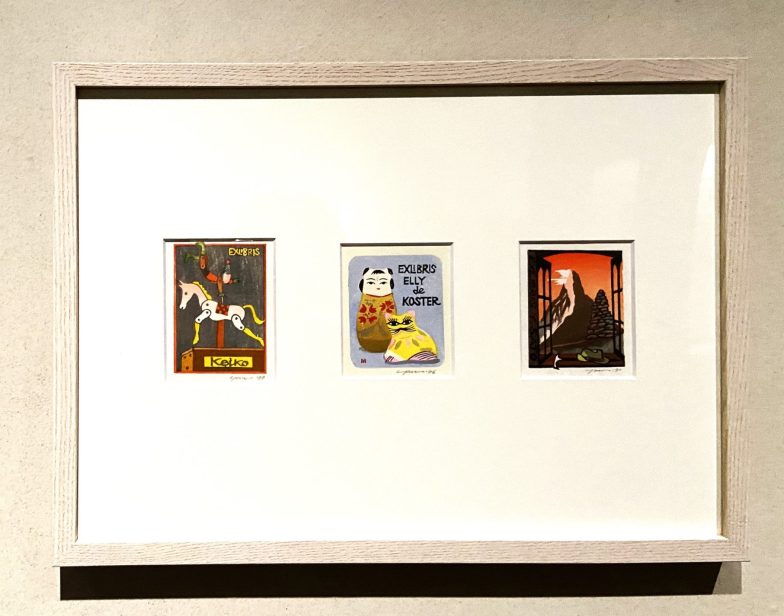

温かい色合いが特徴の板目木版。柳田基が制作した蔵書票。左:馬と曲芸師のおもちゃ(1989年)、中央:張子(1986年)、右:窓辺の雪山(1990年) ※前期のみ展示

3)新孔版

細かい孔(あな)のあいた版に、インクを落として印刷する「孔版(こうはん)」という技法があります。これをさらに手軽にしたものが「新孔版(しんこうはん)」です。新孔版は、理想科学工業株式会社が販売していた家庭用簡易印刷機「プリントゴッコ」に使われている技術で、今回の企画展で展示されている作品もプリントゴッコで制作されたものです。

「1977年に発売されたプリントゴッコは、年賀状の印刷道具として広く普及しました。その特徴は、1版で多色刷りができるところ。さらに版を複数用意し、順番に刷ることで細かい色の変化を表現することができます。2012年に事業終了してしまったプリントゴッコですが、ある世代の方にとっては身近で懐かしい道具ということもあり、鑑賞される方の中には、『プリントゴッコでこんな作品ができるなんて』と、驚かれる方も多くいらっしゃいます」

新孔版(プリントゴッコ)で制作された見代ひろこの蔵書票。左:雪のある風景(1963年)、右:ボート乗り場(1997年) ※前期のみ展示

このほか、着物に図案を描く染織技術「型染」や「合羽摺(かっぱずり)」、溝や孔をあけずに製版する「リトグラフ」などによる作品も展示されています。技法がさまざまなら、使われる色もさまざま。道具も材料もバラバラで、デザインも作風も多種多様です。蔵書票という小さな紙片の世界で、これだけバラエティに富んだ表現ができることに、圧倒されてしまうようなラインアップです。

聞けば、日本の蔵書票を求める海外のコレクターもいるとか。日本の蔵書票は、どうしてこんなに多様化したのでしょうか。

「蔵書票が多様化した理由のひとつは、明治時代後期に起こった創作版画運動であると考えています。この運動以前、江戸時代に大衆の間で人気を博していた版画といえば、浮世絵があります。浮世絵は、絵師・彫り師・摺り師(すりし)が分業制で制作するものです。しかし山本鼎(かなえ)という作家が1904年に発表した版画作品《漁夫》は、山本が作画から印刷まで、すべてを自分一人で手掛けました。版画の全工程を自分自身で行うことで、より自由に個性を表現しようとしたのです。これを機に、『自画・自刻・自摺(じずり)』を掲げる創作版画運動が世に広がり、版画の表現は豊かになっていきました。それが、蔵書票の多様さにも影響を与えているのではないかと思います」

創作版画運動を担った作家に挙げられる前川千帆、川上澄生、恩地孝四郎、棟方志功の作品は、この企画展でも取り上げられています。版画の新しい世界を拓こうとした作家たちの熱意が、作品から感じ取れるかもしれません。

集める人、広める人、交換する人。蔵書票に魅せられた人たち

企画展の第2章のテーマは「蔵書票を集める・愛でる人びと」。蔵書票をコレクションした人や、その普及に貢献した人にスポットを当てています。

蔵書票が日本に伝えられたのは1900年。そこからどのように広まっていったのでしょうか。そのきっかけの一つとしていわれているのが、文芸雑誌『明星』にオーストリアの画家エミール・オルリクの蔵書票が紹介されたこと。そこから広く認知され、文化として定着していく過程には、作家ではない人たちの尽力も関わっていました。

たとえば、愛書家向けの雑誌『書窓』の刊行に携わった志茂太郎もその一人。志茂は、創作版画運動の代表的な作家のひとりである恩地孝四郎と親交があり、『書窓』の装幀は恩地が担当していました。同誌では1943年から、蔵書票に1カ月のカレンダーをつけた「書票暦」を付録につけ、その普及に努めていたといいます。

企画展では、個性豊かな書票暦の数々と、恩地が装幀を手がけた『書窓』も展示されています。恩地は装幀家としても高い評価を受けており、一冊一冊異なる『書窓』の表紙はデザイン性が高く、モダンな雰囲気があります。

こうして蔵書票が浸透すると、「集める・愛でる人々」である愛好家たちも、蔵書票文化の発展になくてはならない存在でした。原野コレクションの主である原野賢吉もその一人で、作家に蔵書票の制作を依頼し、さまざまな蔵書票を集めるだけでなく、他の人たちと蔵書票を交換していたといいます。というのも、一般的に、蔵書票の発注は1つの図案につき50枚1セット。原野が残した蔵書票も残数わずかなものが多いそうで、蔵書票として使うことはもちろん、名刺のように誰かに渡したり、交換したりしていたことが考えられます。

コレクターたちの情熱は、蔵書票をまとめた書票集からも垣間見ることができます。凝ったデザインが施された分厚くて美しい書票集を見れば、蔵書票を大切に保管し、ときどき眺めていた持ち主の姿が思い浮かびます。

「原野コレクションの蔵書票には、作品の制作方法に関するメモが添えられてあります。これは原野氏が依頼した蔵書票を作家から受けとるとき、制作過程などについての話を聞き、それをメモされたものです。今回の企画展は技法をテーマにしていますが、本来、刷り上がった作品だけで技法を調べることは簡単なことではありません。この企画は、原野氏が技法を残されていたから実現できたともいえます」

作品はもちろん、それを生み出す作家への敬意が感じられる逸話です。原野や「書票暦」をつくった志茂のように、蔵書票をこよなく愛し、気鋭の作家たちを温かく応援する人たちがいたからこそ、蔵書票文化は広がっていったのでしょう。

「展示の企画と準備を通して、蔵書票には人をつなぐ力があるように感じました。作家と依頼者をはじめ、コレクター、本が好きな人、版画が好きな人などが、蔵書票を中心につながっています。さまざまな分野の人が集まることで成立し、発展していったというところが、蔵書票のおもしろいところだと思います」

楽しみ方はまだまだたくさん。広くて深い蔵書票の世界

第1章では技法、第2章では愛好家という切り口から蔵書票の魅力を紹介する本企画展ですが、版画家の作風を見るのも楽しみの一つです。「蔵書票は、発注する票主(ひょうぬし)の印象や依頼に寄り添った作品でもあります。人気作家や有名作家たちの、蔵書票でしか見られない表現を探すのも、おもしろい鑑賞方法かと思います」

企画展の出品リストには、前述した創作版画運動で知られる作家だけでなく、昭和を代表する作家や、現在も活躍中の作家などの名前が連なっています。中には、兵庫県神戸市で生まれ、連作『神戸百景』などを手がけた川西英の作品も。会場では川西の蔵書票をじっくり眺めている方もいました。

「今回は1930年代から2000年代に制作された作品を中心に構成しており、昭和らしさも感じられる展示です。川西の作品を見て懐かしく思う世代の方はもちろん、昭和レトロに興味がある若い世代の方にも、楽しんでいただけるかと思います」

ところで、蔵書票と同じく本の所有者を表すものに、日本の蔵書印を思い浮かべた方もいるのではないでしょうか。「日本は和紙文化なのでハンコである蔵書印が適しています。でも西洋の貴重書は革で装丁されているため、ハンコを押すことは難しいので、ので蔵書票を貼る文化が生まれたのだと思います。蔵書票だと、貴重書の所有者がほかに移ったときも貼り替えることができますから」

作品や技法だけでなく、歴史の面でも奥深い蔵書票の世界。企画展の会場はコンパクトですが、ずらりと並んだ蔵書票は見応え十分。蔵書票という限定されたテーマでありながら、技法・色彩・表現がとにかく多種多様で、広い博物館を一周してきたような充実感が得られました。小さな紙片の中に、作家や愛好家をはじめとするたくさんの人の物語が詰まった蔵書票。いろいろな発見がありそうです。