波乱の2020年も残りあとわずかとなってしまったが、何か忘れていることはないだろうか。そう、今年は1970年大阪万博から50年のアニバーサリーイヤーだ。「月の石」をはじめ世界中から最先端の科学の粋が集った大阪万博は、一方で前衛芸術家たちが腕を振るう文化の祭典でもあった。バシェ兄弟が手がけた「音響彫刻」もそんなうちのひとつだ。

この度、京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAで開催中の「バシェ音響彫刻 特別企画展」で5基の音響彫刻が集結すると聞きつけた。大阪万博を震撼させた音響彫刻とはどんなものなのか? 京都市立芸術大学と東京藝術大学が携わった復元プロジェクトについて学び、その圧倒的な音響を体感してきた。

大阪万博のために作られた「音を奏でる彫刻」

「バシェの音響彫刻」と呼ばれる作品群は、フランスを拠点に世界で活躍したベルナール・バシェとフランソワ・バシェの兄弟が手がけた「音を奏でる彫刻」だ。1969年、作曲家の武満徹によって招聘されたフランソワ・バシェは、大阪の鉄工所で弟子らとともに17基の音響彫刻を制作。それらは翌年の万博で鉄鋼館に設置され、同館では音響彫刻による曲が毎日流された。万博終了後に解体され、長年にわたり倉庫に保管されたままになっていた音響彫刻だが、大阪万博40周年の2010年に鉄鋼館を改装した施設「EXPO’70パビリオン」が開館したことを皮切りに、大阪府、京都市立芸術大学、東京藝術大学の3者によって復元が進められてきたという。

今回訪れたのは、京都・二条城のほど近くにある京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA。エントランスでさっそく巨大な金属のオブジェに出迎えられる。第一印象は巨大なアンテナのようで、たしかに楽器に見えなくもないが演奏方法はちょっと想像できない。これが「音響彫刻」か。

音響彫刻は、それぞれ組み立てに関わった日本人助手の名前がつけられている。こちらは「渡辺フォーン」

展示室に進むと、そんな奇妙な音響彫刻がさらに4基待ち受けていた。まずはドドドッとその威容をご覧いただこう。

どこか昆虫を連想させる「桂フォーン」

ひときわ巨大な「勝原フォーン」は南国の植物のよう

一見して最も楽器らしい、キーボードを連想させる「高木フォーン」

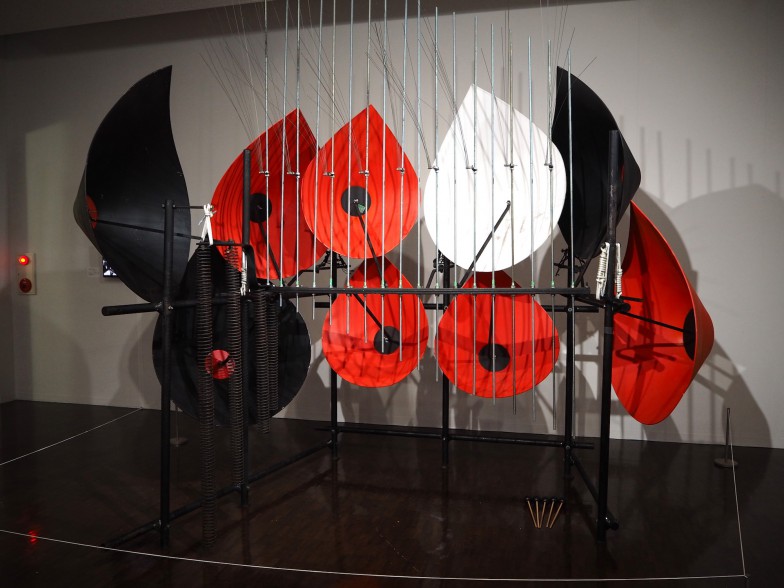

赤・白・黒のカラーリングが印象的な「川上フォーン」

どれも鉄製のフレームにお皿状の部材がくっついる構造で、「勝原フォーン」や「高木フォーン」は裏側に回るとハープのような弦や鍵盤のように並んだガラス棒も見える。音が出そうな気配はあるが、演奏方法やその音色はほとんど想像がつかない。私たちが普段慣れ親しんでいるギターやピアノ、トランペットやドラムといった楽器と比べると、どこか不安定で、過剰で、鉄の塊の異様な存在感が迫ってくる。そう、これらは音を出すという機能に沿って設計された楽器というより、「音の出る彫刻」なのだ。

設計図のない音響彫刻を復元する

この日行われたギャラリートークでは、音響彫刻の復元と教育への活用に携わる京都市立芸術大学の岡田加津子先生、同じく川崎義博先生、東京藝術大学の三枝一将先生が登壇。復元の過程と音響彫刻の魅力についてお話を聞くことができた。

万博記念公園の倉庫に解体された状態で保管されていたバシェの音響彫刻は、大阪万博40周年に当たる2010年以降、今回展示されている5基に「池田フォーン」を加えた6基が復元されている。そのうち、「桂フォーン」と「渡辺フォーン」が京都市立芸術大学で、「勝原フォーン」は東京藝術大学ファクトリー・ラボで復元された。

2013年までに大阪府で3基が修復されており、2つの大学による修復計画がスタートしたのは2015年。復元の厄介なところは、オリジナルの音響彫刻がバシェと弟子たちによって制作しながら組み立てられたため、そもそも設計図が残っていないこと。さらに、彫刻を構成する部材の一部は欠損・紛失してしまっている。そんな条件下で、ふたつの大学の復元プロジェクトは対照的だったことが面白い。

左から川崎義博先生(京都市立芸術大学)、三枝一将先生(東京藝術大学)、岡田加津子先生(京都市立芸術大学)

京都市立芸大では、2015年に来日したバシェの弟子のマルティ・ルイツ氏の指揮のもとで修復が行われた。岡田先生によると、ルイツ氏は「バシェ先生ならこうするだろう」と事も無げに言って2基の音響彫刻を手早く修復してしまったそうだ。その集大成として、4台の音響彫刻を用いて武満徹の「四季」を演奏するコンサートが開催された。修復プロジェクトとしては一区切りがついたとも言えるわけだが、そこで終わるのはもったいない。音響彫刻を教育や研究にさらに活用するため、それ以降も大阪府からの貸し出しという形でワークショップや演奏会を定期的に開催している。

こちらは2015年にマルティ・ルイツ氏と京都市立芸大の学生のコラボレーションで作られた「冬の花シリーズ」の音響彫刻。濡らした指でガラス棒をこすると豊かな音が響く

一方、東京藝術大学では2017年に万博の倉庫から音響彫刻の部材を引き取り、クラウドファンディングを利用して修復プロジェクトが始動。オリジナルの部材が比較的残されていた「勝原フォーン」だが、構造が複雑なためバシェのアシスタントが残したメモには「修復は不可能」と記されていたそう。万博当時の写真(と言っても、展示用に宙吊りにされた状態のもの)や簡易なスケッチをもとに、試行錯誤しながら復元にあたった。また同時に、部材の材質の分析や3D-CADでの図面の記録をアーカイブとして残すことにも取り組んでいる。ちなみに、保存方法を研究したり記録を残したりすることは、バシェの音響彫刻にとどまらず、複雑な構造やさまざまな材質の部材を用いる近現代の美術作品に共通の問題なのだそうだ。また、東京藝大でも、オリジナルの音響彫刻を作るワークショップなど教育への活用に取り組んでいる。

岡田先生はこのプロジェクトの意義を「長い間倉庫に眠っていて、もしかしたら捨てられていたかもしれない音響彫刻に新たな価値を与えること」と振り返る。改めて考えてみると、目で鑑賞するだけでなく、触れて、鳴らして、聴いて体感することのできる音響彫刻は、美術作品としても、1970年当時の歴史資料としても稀有な存在だ。モノとして保存するだけでなく、積極的に活用してこそその価値を後世に伝えることができるわけだ。

バシェ兄弟が考案した教育音具「パレット・ソノール」。こちらは誰でも手袋をして演奏することができる

音響彫刻の奏でる音を全身に浴びる!

さて、音響彫刻はどんな音を奏でるのだろうか。この日は、展示されている音響彫刻を用いたミニコンサートが行われた。演奏するのは音響彫刻をこよなく愛する4人の音楽家、アンサンブル・ソノーラ。岡田先生もメンバーの一員だ。

それでは大変お待たせしました。演奏の様子をダイジェスト版でお聞きいただこう。

いかがだろうか。彫刻のあらゆる箇所を叩き、擦り、弾くことで凄まじい音響空間が生み出されてゆくさまは、金属でできた巨大な生物の体内にいるよう迫力と心地よさだ。

岡田先生によると、バシェ音響彫刻の大きな魅力は「ドレミの音階に縛られない自由な音」、そして「空気の振動を全身に浴びるような、他でできない体験」だという。そして、すでにお気付きかもしれないが、音響彫刻には決められた演奏方法というものがないそうだ。構造的に弱い部分さえ避ければ、どんな方法でどんな音を出すかは演奏者に任されている。この自由度の高さはジャズの即興演奏どころではない。

この自由さは、バシェが音響彫刻を自分の研究と経験に基づいて制作しながら組み立て、設計図を残さなかったことにも通じているように思える。もちろん復元という観点では厄介なことだが、正解などない、思うがままに、というおおらかな姿勢は、現代人も少し見習ったほうがいいのかもしれない。

会期中にはコンサートやワークショップが企画されているので、この機会に1970年当時の前衛芸術が宿していたエネルギーとおおらかさを全身で体感してみてはいかがだろうか。