皆さんは、動物考古学という言葉を聞いたことがあるだろうか。考古学は一般にも知られているだろうが、動物考古学はあまり馴染みがないかもしれない。動物考古学とはどのような学問なのか、何を知ろうとしているのか。名古屋大学博物館准教授の新美倫子先生に、現在取り組んでいるという縄文犬の復元も含め、動物考古学の魅力などを伺った。

小さな骨も多数集まることで強力な仮説につながる

考古学が遺跡などを発掘して遺物を調べる学問ということはイメージしやすいが、動物考古学とは何を研究するのだろうか。まずは、その辺りから聞いてみた。新美先生によると、「動物の骨や魚の骨、貝殻などをもとに、過去の文化や生活を復元するのが動物考古学の仕事」とのこと。遺跡を発掘すると土器や石器、青銅器などいろいろなものが出てくるが、その中でも動物考古学者は、昔の人が食べたカスや儀礼に用いた動物の骨、貝殻などに着目する。

「出土した骨一点一点がどの動物のものなのか、どこの部位のものなのかを見極め、そのデータを集めて評価します。実は、骨一点一点はあまり大したことがないんですね。例えば青銅器なら、立派な鏡が出土したとなれば一点だけでも大きな意味を持つことがありますが、動物骨の場合、そうでないことが多い。ですが、集団となったときにはじめて大きな意味がわかり、強力な仮説を立てられたりします。その点がおもしろいと考えています」

出土したシカとオットセイの骨(戸井貝塚)。津軽海峡に面した場所にある戸井貝塚は、函館市の縄文時代を代表する貝塚とされる

一つひとつは文字通り小さな存在でも、数が集まるとガラリと意味が変わるというのは興味深い。新美先生と動物考古学の出会いも、発掘実習で見たたくさんの魚の骨にあったそうだ。何となく文学部で考古学を専攻した先生は、発掘実習で北海道のオホーツク海岸へ行き、12世紀頃の住居跡を発掘することになった。炉やかまどの跡に昔の灰が残っていたので、指導教授の指示で灰をふるいにかけてみると、よく焼けた魚の椎骨がたくさん出てきたという。調べてみると、コマイというタラの仲間の魚だとわかり、さらに、獲った時期も推察できた。

「オホーツク海岸では、冬の寒い時期になるとコマイが産卵のために海岸に近づくので、その時期だと簡単に獲れます。たくさんの骨があることから、おそらく冬に獲ったのだろうと。昔の骨から魚の種類がわかることにも驚きましたが、獲った時期などもわかる。小さなカケラからいろいろなことがわかるのだなと感心しました。それで、この動物考古学を専門にしてみようと思ったのです」

縄文時代の沖縄でブタを飼育!?定説を覆したことも

ところで、先生はどのようにデータを集めているのだろう。もしかすると超最先端のAI技術を使っているのかもと思って聞いてみたが、まずはカードへの手書きという、意外にもアナログなものだった。出土したもの一点一点の種類や大きさ、特徴、スケッチなどをカードに書き記して集め、次にエクセルなどで集計するとのこと。若い研究者には直接パソコンに記録する人もいるが、新美先生はあくまで手書きにこだわっている。

「原始的な方法ですが」といいつつ、手書きにこだわる理由を話した。「その方が記憶に残ります。同じ資料でも見る人によって引き出せる情報量が異なるため、考古学では経験を重ねることが大切。手書きして記憶に残すことで、『そういえば、10年前に見たあの遺跡で同じ資料があったな』などと引き出すことができるのです」。よく、書いて覚えろといわれるが、新美先生も書くことで記憶に留める意味は大きいと話した。

先生による手書きのカード。特徴などが細かく書かれている

たくさんの資料を見て、カードに手書きし、データを取って集計する。そうした経験を積み重ねてきた新美先生。学生の頃に指導教授から「資料の声を聴け」といわれたそうだが、40歳を過ぎてからやっと本当に資料の声を“聴ける”ようになったと変化を感じるという。その一つの例として、沖縄県嘉手納町にある野国貝塚での発見について話してくれた。

新美先生は、野国貝塚から出土した約7200年前の野生のイノシシと言われていた骨を、実はイノシシではなく、家畜化されたブタであることを明らかにした。ブタは、人間が飼育した野生のイノシシが、長い年月をかけて家畜化した動物とされる。ブタを盛んに利用する食文化をもつ沖縄では、遺跡から出土するイノシシの骨が、実はブタなのでは?という議論が長年あったそうだ。

「野生のイノシシなのか、ブタの疑いがあるのか。今でこそ『これは怪しい』とわかるようになりましたが、若い頃の私ならわからなかったかもしれません」と話す。知人のつてで沖縄県立埋蔵文化財センターにあった資料を見せてもらった先生は、ちょっとした骨の形の違いや質感の違いから疑問を持ち、詳しく調べたところ、下顎骨の特徴からブタだとわかったという。

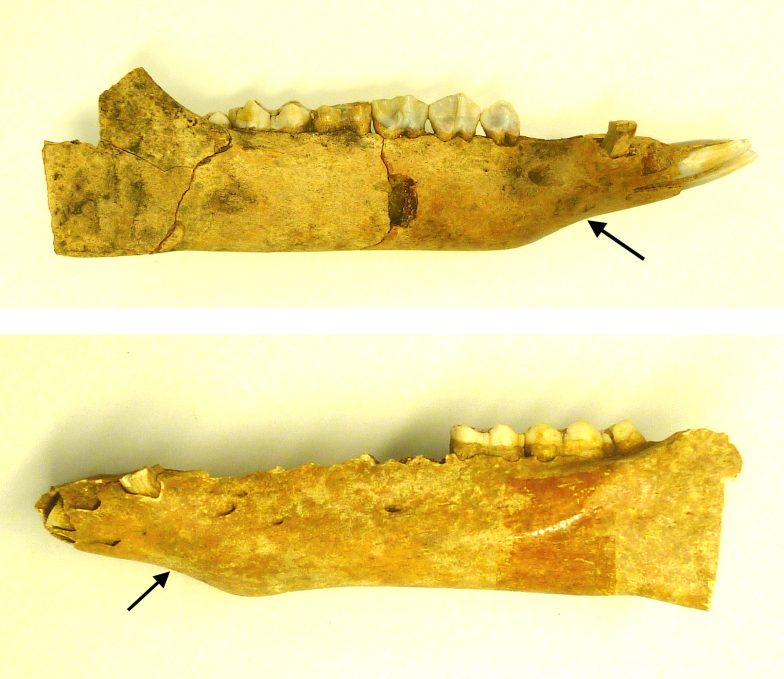

出土した下顎の骨。左右の写真ともに、第三後臼歯(人間で言えば「親知らず」)がひどくすり減っており、高齢だとわかる。通常なら野生ではこんな高齢になるまで生き残ることができない

下顎の骨に凹みがある。これはイノシシからブタへの家畜化の過程であらわれる特徴だという

野生動物を家畜化する際には、早く大きくなるよう改良するので、骨も急激に大きくなり、密度が低く“ボソボソ”とした質感になることがあるという。動物の種類を見分けるには、そうした質感を判別できるかという経験も重要になる。

しかも、野国貝塚から出土したブタの骨はかなりの量だった。数点だけだったら、7200年前の沖縄には中国大陸から輸入されたブタがいたのだなという話で終わる。しかし、多数のブタの骨が見つかったとなると、意味が変わってくる。

「昔の家畜飼育は、いまのように厳重に隔離していないため、もし周りに野生のイノシシがいればすぐに混血してしまいます。でも、野国貝塚から出土した骨には混血の形跡は見られず、どれも明確にブタといえるものでした。つまり、中国大陸から多数のブタが輸入され、周りに野生のイノシシがいない状況で飼育されていたことがわかります。これも、たくさんの資料があったからいえることです」

また、これまでの定説では、日本でブタの飼育がはじまったのは約3000年前の弥生時代からとされていた。新美先生は、多数のブタの骨を判別することでその定説を覆し、7200年前の縄文時代には沖縄でブタが飼育されていたことを示した。まさに、一点一点はそれほど重要でなくても、多数集まることで強力な説を出すことができたのだ。

“縄文犬”は大切な狩猟のパートナーだった

新美先生は、ブタの研究の他、縄文犬の復元にも携わっている。名古屋市瑞穂公園にある縄文時代の貝塚、大曲輪(おおぐるわ)貝塚からは土器や石器、人骨などの他、犬の骨が出土した。この犬の骨をもとに縄文犬を復元し、一般公開するプロジェクトが進んでいるそうだ。

縄文犬とは、縄文時代に飼われていた犬のこと。「体は小さめで、今でいう柴犬くらいのサイズ。縄文犬は狩猟のパートナーだったので、手足の筋肉が発達してガッチリしています。顔は丸みのある柴犬とは違って、犬の先祖である狼に近く、顔幅が細くて額から鼻にかけての段差が小さく、目はキツネのようにつりあがっていいます」。

縄文犬の頭蓋骨。前述の「額から鼻にかけての段差が小さい」ということがわかる

体のサイズはわかるが、筋肉の発達具合まですべて骨からわかるのが驚きだ。筋肉がつく骨の部位の状態によって、筋肉が発達しているかどうかがわかるという。ちなみに、毛の色や耳の形、尻尾の形など、骨からわからないことについては、骨の形が先祖である狼に近いことからも狼に準じて考えたそうだ。

少し話は逸れるが、縄文時代と弥生時代で犬の扱い方がガラリと変わるという興味深い話も伺った。「縄文時代はパートナーとして犬を大切にし、死んだらちゃんとお墓をつくってあげていました。弥生時代になると、犬のお墓はほとんどありません。それは弥生時代以降、犬が食肉家畜になったため。一夜にしてとはいいませんが、急にお墓がつくられなくなりました」と新美先生。それは、弥生時代には水田耕作などさまざまな文化や生活習慣などが伝わるが、その中に犬は食べるための家畜とする考えも含まれていたから。「流行りものになびきがちな日本人の特性かもしれませんが、みんな弥生文化の波に乗っちゃったんですね」

こうしたことがわかるのも、出土した骨のあり方からだ。縄文時代には、犬は丸くなって眠っているような姿で葬られていることが多い。一方、弥生時代には、食べたあとの骨、つまり解体されてバラバラになった骨が他の骨と一緒に捨てられている。時代が近くなるにつれ犬を大切にするようになったのかと思いきや、より時代の古い縄文時代の方が現代の感覚に近いのが不思議だ。

さて。縄文犬の復元に話を戻すと、会えるのは2026年とのこと。現在、名古屋市瑞穂公園では、2026年の第20回アジア・アジアパラ競技大会に向けて陸上競技場(パロマ瑞穂スポーツパーク)の改築中であり、大曲輪貝塚の展示施設も新設の最中だ。縄文犬の模型がオープンと同時に展示される予定という。「きっと『縄文犬は柴犬みたい!』という人がいるかもしれませんが、顔の形が全然違うので、ぜひ注目して見てください」と話した。

私たちが博物館などで動物の骨などを目にするとき、注目すると良いポイントについても聞いてみた。「ぜひ近づいて質感の違いを見てほしい」と新美先生。同じ哺乳類でも陸上の動物と水中の動物では表面の質感がかなり異なると話す。「イルカやクジラは表面に小さな孔があってザラザラ。シカやウマ、ウシは表面が緻密で硬くてツルツル。魚は触ったら手がカサカサするような質感です。まぁ、こんなにマニアックに見る人はいないかもしれませんが(笑)」。質感の違いがわかるようになれば、小さな破片でも動物がどの部類のものか判断ができるようになるらしいので、機会があれば試してみたい。

最後に、今後研究したいテーマについて聞いてみると、「うっかりブタを研究しはじめたけど、ブタの問題は結構大きい」と冗談交じりに話した。「沖縄のブタの研究を続けつつ、本州のブタも研究したい。弥生時代には九州や本州にブタが導入されたことは既にわかっています。最近、九州で出土したブタの骨を見たのですが、遺跡によって形に違いがありました。その違いを明らかにすることで、弥生文化の伝来ルートや広がり方を追いかけられるかもしれません。全時代・日本全国にわたって、“ブタのきた道”を研究したいと思っています」。

古い動物の骨をたくさん調べることで、人と動物の関係や文化の流れまでわかる。動物考古学のおもしろさの一端にふれた気がした。