街にそびえる鉄筋コンクリート造の集合住宅、団地。「団地」と聞くと、それぞれに浮かぶイメージがあるのではないだろうか? 筆者は小学生の頃、団地に住んでいた仲のいい友人と別れるのがいつも棟の階段下で、友人が話す家族の話とコンクリートの建物が結びつけられずに、中がどうなっているかわからない不思議な家だと思っていた。その時から今でも団地を目にすると未知な魅力を感じてしまう。

調べてみると団地に惹きつけられる人は多く、団地は映画やドラマの舞台にもなっている。団地妻、昭和ノスタルジー、ホラー……。団地自体に馴染みがなくても団地と結びつくイメージはどこからやってくるのか? 団地の謎を解くべく、団地が舞台の映画を軸に戦後日本をひも解く『団地映画論 居住空間イメージの戦後史』という本を出された今井先生にインタビューをさせてもらった。

団地映画って?

まず、「団地映画」とはどんな映画を指すのだろうか?

「基本的に団地が出てくる映画はすべて団地映画と言えますが、正式にはやや複雑なところがあります。1955年に設置された日本住宅公団によって〇〇団地と呼ばれるものがつくられていきますが、公営住宅や一戸建ての住宅地も団地と呼ばれることがあります。本では日本住宅公団が建てた鉄筋コンクリート造の集合住宅をベースにしながらも広く捉えていて、とにかく一瞬でも団地が出てくる映画を見つけて、120作ほどを一覧にまとめました」

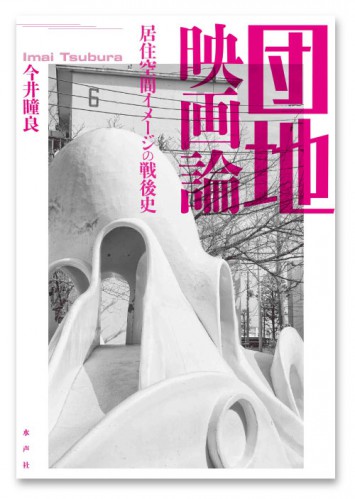

『団地映画論 居住空間イメージの戦後史』,水声社,2021

120作もあることにまず驚きだが、ではなぜ団地映画に注目して研究をされているのか。

「日本映画において、団地は60年代から今までずっと登場し、その中には有名な監督による作品や映画史的に重要なものもあります。団地という空間を軸に日本映画史を追っていくと、日本が『戦後』とどう向き合ってきたのか、流れで捉えられるのです」

団地は、戦後の住宅不足解消のために1955年に日本住宅公団が設立され、展開されていった歴史的背景があるそうだ。それまでの木造住宅とは違い、鉄筋コンクリート造で燃えない団地は、戦災の記憶を乗り越える住宅でもあったという。映画史で重要な作品が団地を舞台にしていると聞くと、さらに興味がそそられる。団地映画は奥が深そうだ。

憧れ、日常、ノスタルジー…変化する団地のイメージ

今井先生は映画を研究する時に「映画の中で団地がどう撮られているのか」を分析し、他の研究や同時代の言説との突き合わせをすると言う。団地のイメージはどのように移り変わってきたのだろうか。

「団地が登場した50年代から60年代にかけては、鉄筋コンクリート造で多くが5階建ての高層住宅だった建物や設備自体が新しく、住んでいる人も若くて、憧れの場所でした。その後、70年代から80年代にかけて一般的な見慣れた光景になり、だんだん古いものになっていくというのが大きな流れです。

90年代頃になってくると、物心ついたときから団地があった人たちが大人になっていき『懐かしいもの』としてのイメージが立ち上がってきます。理想化された古き良きものとしてノスタルジックに懐古されるイメージと、建設から50年近く経って老朽化しているものというイメージの2つに分かれて今に至ります」

なるほど。世代によって団地のイメージはかなり違いそうだ。

団地イメージを捉えるには、ルポライターの記事や、団地住民が書いた団地エッセイなど、多くの資料が手がかりになるらしい。今井先生は「団地が新しかった60年代あたりは団地での生活が社会的に注目を集めた時期で、社会学者を中心に、かなり調査が行われました」と話す。

「たとえば、団地に住んでいた評論家の塩田丸男さんはエッセイで、『団地は燃えないって言われているけど、家具は燃えるから気を付けた方がいい』といったことを書いています。これは、入居者の責任ではない火災による家屋の損壊は公団の負担による修理だが、家具は対象外なので火災保険を掛けた方がいいという、かなり具体的なアドバイスでした。また、女性が書く場合には、育児をするのに団地ではどういう場所に気を付けたらいいのか、ということも書かれました」。リアルな団地生活が垣間見える団地エッセイが出版されていたことからしても、いかに団地生活が憧れの対象だったかがわかるように思える。

一方で、50年代から60年代にかけては、公団が想定していたよりも子供が増えてしまって保育園が足りなくなるなど現実には色々な問題があったそうだ。そんなリアルな団地の母親たちを描いた映画があるという。

「二歳の男の子が主人公で、育児書を原作にした市川崑監督の『私は二歳』(1962年)では、団地を舞台に母親たちがいろんな情報共有をしている場面が非常に細かく撮られています。他にも、団地エッセイ『2DK夫人』(塩田丸男著)が原作の『団地・七つの大罪』(1963年)というオムニバス映画では、各話ごとに団地に住む人たちの生活が描かれていき、最終話の第七話は、第一話から第六話に出ていた主婦たちが自治会室に集まって『公団と相談してランドリーシステムを団地に導入できた』という話を婦人会でしている場面から始まります」

市川崑監督『私は二歳』(1962年)

----------

『私は二歳』

価格 DVD ¥3,080(税込)

発売元・販売元 KADOKAWA

団地映画のもつ批評性とは

団地映画は団地での生活をステレオタイプ的に描いてきただけではなく、私たちが思い浮かべるイメージを裏切るようなものもある。「団地妻映画はその典型ですね。部屋の中で悶々としていて、性的に満たされない女性が一人でいるというのが団地妻のイメージと言えますが、日活ロマンポルノの団地妻シリーズ『昼下りの情事』(1971年)、『しのび逢い』(1972年)といった作品で団地妻は外に出て行っています。実は、団地妻は密室で退屈していたわけではなく、外に出てなおかつ他の団地妻たちと連帯していたというのが描かれている。団地妻のイメージをつくったのは映画にもかかわらず、実際の映画に登場するのは“密室の中で退屈する団地妻”とは相反する団地妻でした」

頻繁に外出する団地妻というのは確かに想像がつかない。団地妻映画のもう一つのポイントは、会社と繋がっていなければ生きていけないような「夫の脆さ」が描かれているところにもあると言う。団地妻と言えば孤独な姿を想像していたが、ロマンポルノに登場した団地妻シリーズには“密室にこもる団地妻“から脱しようとする「団地妻」と会社に組み込まれた「団地夫」の夫婦という定型があったらしい。

80年代から90年代になると男性にとっての空間の問題を描き出す作品も出てくる。「団地の2DKの間取りは、子供部屋と夫婦の寝室、ダイニングキッチンで構成されていて、主婦は家事を通してすべての空間に関わらないといけないのに対して、働きに出る父親は夜帰ってきて寝るだけと想定された空間設計になっています。スペースが限られているので、目的が限定されてしまうと男性は家族の空間に関われない。そのような空間を舞台にして、『家族ゲーム』(1983年)では家族を再構築できない父親、『トカレフ』(1994年)では家族がいなくなっても家族を求めてしまう父親といった男性像が描かれます。対して、『毎日が夏休み』(1994年)では、団地から引っ越して、一戸建ての書斎で父親が子どもに勉強を教えたり、一緒に仕事をしたりします。この映画では、2DKの居住空間には存在しない『目的が定まっていない場所』があることで男性が家族を再構築できる余地があるように描かれています」

団地映画は現実を映し出すだけでなく、映画を通して空間への批評も投げかけていたようだ。団地映画が団地イメージをつくってきたという単純なことではなく、映画と団地イメージは相互に影響してきたらしい。

在りつづける団地だからこそ、見渡せる戦後史

老朽化した空間とノスタルジー的な空間で二極化していったとされる90年代以降、団地はどのように映画に登場するのか。

「老朽化したイメージに団地の空間的な特性を反映した多くのホラー映画が作られました。たとえば『仄暗い水の底から』(2002年)では鉄筋コンクリート造の強固な境界が水によって侵食される恐怖が、『クロユリ団地』(2013年)では孤独死の問題がホラーのモチーフになっています。一方、ノスタルジックに描いているものだと『みなさん、さようなら』(2013年)では、一生団地から出ないという主人公の17年間が、理想郷だった団地が時代の流れによって変化していく様子とともに描かれました。映画ではなくドラマですが『限界団地』(2018年)は、子供の頃に住んでいた団地に主人公が老人になって戻ってきて、団地を「夢のニュータウン」として再び活性化しようと奮闘します」

近年ではホラーとノスタルジーのイメージからさらに細分化していっているそうだ。これからも名作が生まれていきそうな団地映画だが、特に印象に残っている映画を聞いてみた。

「単純に映画としてめちゃくちゃおもしろかったもので、まさにタイトルが『団地』(2016年)という映画があります。この映画では、息子を亡くした老夫婦が現実を受け止めながら生活していく様子がコメディとして描かれています。団地は、戦争という悲惨な記憶を乗り越えて新しい社会をつくろうと登場した歴史的背景があるので、映画の中での夫婦の生活と団地の歴史が同期していて、正当な団地映画だと言えます。まだ正確な位置づけができていないので、この映画は改めて論文にしたいと思っています」

阪本順治監督『団地』(2016年)

----------

『団地』Blu-ray&DVD 2017/1/6 発売 Blu-ray:5,280円(税込) DVD:4,290円(税込)

発売元:キノフィルムズ/木下グループ 販売元:ハピネット・メディアマーケティング

© 2016「団地」製作委員会

筆者もインタビュー後に『団地』を観てみたが、過去から現在に繋がる明るさがあっただけでなく、『団地映画論』で知った歴史性・批評性も垣間見え、論文で今井先生の分析を読むのが楽しみになった。筆者が団地に抱えていた「中身の見えない未知な場所」というイメージも詰まっていたのが嬉しかった。

今井先生に今後の研究について伺うと、映画研究から文学研究へと拡がる答えが返ってきた。

「『団地映画論』ではあまり扱えなかったのですが、60年代・70年代に小説では『内向の世代』と呼ばれる一派があり、政治的な問題から撤退した内面のことを書いています。その中に団地を舞台にしたものが多いので、小説と映画の比較、小説における団地を考えていきたいですね」

さらに、映画研究では団地とは違った軸で戦後の日本をひも解く研究を進めていくという。

「戦後の空間として団地が復興を担う中間層の健康な身体を管理する空間だったのに対して、同じ戦後にはハンセン病や精神病、結核など病者の空間が国立療養所として再編されていった歴史があるので、病院や療養所といった空間と映画についても考えたいと思っています」と力強く語ってくれた。

団地映画が「途切れることなく在りつづけてきた」という先生の言葉が印象深く残っている。長く在りつづけるからこそ多くのイメージと結びつきながら、映画は団地を通して住まいを映してきた。団地映画だからこそ見られる空間に注目して映画を楽しんでみてはどうだろう。