旅行に行ったときなど、自分の「常識」では考えられないようなことが自然に行われていて驚くことがあります。でも、その習慣が生まれた背景を知ると納得することが多いもの。文化人類学は、そこにくらす人々の生活に入りこんで、ある文化がどのような文脈のなかで息づいているかを知ろうとする学問とも言えます。

今回お話を伺ったのは、文化人類学を専門としつつ、震災の記録活動や美術館のあり方を考える活動などに取り組んでいる京都市立芸術大学芸術資源研究センター教授の佐藤知久先生です。芸術と障害について考える「もぞもぞする現場」というプログラムを知って先生の研究に興味をもち、障害者と美術館、震災の記録活動、それらと文化人類学とのつながりなどについて伺いました。

障害者がバリアなしに美術館を使えるようにするには? 「もぞもぞする現場」

――先生は文化人類学をベースに広範囲なテーマで研究されていて、障害者がバリアなしに美術館を使えるようにするための活動「もぞもぞする現場」にも取り組まれています。まずはこの取り組みについて教えていただけるでしょうか。

「もぞもぞする現場」の「もぞもぞ」には、「そもそも」と「妄想」という意味もあります。障害者やアーティストを含むさまざまな人が、芸術や美術館のあり方について「そもそも」のところから考え、「美術館をこんな風に変えたらどうか」「こんなことができたらおもしろそう」というアイデアを持ち寄って話しあい、美術館や外部の施設とつながって何かを始めてみようという取り組みです。文化庁の事業の一環で、2022年度にスタートし、現在3年目。5年計画で、私は「言い出しっぺチーム」のひとりとして関わっています。

「もぞもぞする現場」での話し合いの様子。「もぞもぞする現場」は京都にある芸術家支援団体「HAPS(東山アーティスツ・プレイスメント・サービス)によるプログラムで、文化庁の「障害者による文化芸術活動推進事業」に採択されている

――「もぞもぞする現場」を通じてめざす美術館の姿は、具体的にはどのようなものでしょうか。

たとえば選挙の投票所の建物の手前に階段があると、車いす利用者は投票がしにくくなりますよね。でも、階段がなければスッと投票できる。それと同じことが美術館、あるいは芸術というものについてもあって、美術館で展示したり鑑賞したり、創作したりする場に行くことを阻む「障害」が、美術館や芸術の側にもあるのではないかと思っているんです。そしてそれは、いわゆる障害者に対してだけではなく健常者に対してもあるのではないか。ちょっと近寄りがたい感じとか、美術業界の内輪のためにやっているような感じとか。

まずは「階段はあるけどスロープもつける」というような発想で、美術館に入りやすくなるものを作ってみたらどうでしょうか。やっぱりこの「階段」はなくそう、ここの「階段」もなくそう、となって、いずれは多くの「階段=障害」がなくなってしまうかもしれない。逆に「この階段はゆずれない」というものが見えてくるかもしれない。あるいは美術館が、芸術を「見る」ためだけの場所ではなくなって、対話したり、さまざまな傷をなおすための場所になるかもしれない。

いろいろな可能性が考えられますが、それを自分たちの暮らしている場所のなかにある美術館で考えてみようというのが、「もぞもぞ」がめざしているところだと言えます。特に公立の美術館や大学にとって、こういうことは重要なことだと考えています。

――これまでに、どのような “妄想” が出てきているのですか?

障害者のケアや子どもの教育に携わる方々、アーティストも多く参加していて、「美術館で寝てみたい」「休憩場所を増やす」「対話型鑑賞のバリエーションを増やす」「作品を触れるコーナーを作る」「レプリカが展示されていて、何をしてもよい(壊してもよい)部屋がある」など、さまざまな「現場」からさまざまな “妄想”がもちこまれて共有され、そのうちのいくつかは展覧会場で実践させてもらっています。

“妄想”のひとつ、筆談による対話鑑賞を実践。京都市美術館別館で開催された2024年度 共生の芸術祭「いま、なにしてる?」(主催:きょうと障害者文化芸術推進機構)にて 撮影:有佐佑樹

たとえば体の動きが限られていて、ベッド型の移動機器で移動している方は、寝ているわけですね。そういう方がそのまま鑑賞しやすいように、絵を天井に展示して、寝たまま鑑賞するというアイデアもありました。天井画というものはありますが、寝ながら見ることってなかなかない。

あるギャラリーで実際にやってみたんですが、すごく面白くて「これはめちゃめちゃいける」と思いました。

――寝ながら絵を見ると、どんなふうに見えるのでしょうか。

寝ながら見ると、そもそも絵のどっちが「上」なのかわからない。だから、絵を見るのに最適な場所を、寝転んだまま、ずるずる体を動かしながら探るんですが、この感覚が初体験でした。頭の重さを支えている首の筋肉が重力から解放されると空間の認知のしかたが変わるという科学的知見もあるそうですが、別の重力場にいるような感覚のなかで絵を見るのは、すごく新鮮な体験でした。

アトリエの天井に展示されたドローイング作品を寝ころびながら鑑賞する様子。「もぞもぞする現場」Meet up ⑥「空っぽのアトリエみつしまで、もぞもぞ話す」より

もちろん、画家は絵を描くとき、絵のどちらが上なのかということを多くの場合決めています。だからこの絵のどちらが上なのかは、疑ってはいけない常識のように大事なことです。でも、それを取りはらった状態で絵を見ることが新鮮な体験となりうるということは、画家にとっても興味深い現象なのかも、と思います。

「もぞもぞする現場」の4年目、5年目には、実際に美術館の展示としても、ぜひ「寝ながら鑑賞」を実現したいと思っています。

社会問題と芸術と文化人類学の接点

――こうした美術館での活動と、先生の専門である文化人類学とはどのようにつながっているのですか?

文化人類学を専攻していた大学院生時代に、ある知人がHIVに感染したんです。1992年のことで、AIDSという病気もまだ日本で広く知られておらず、病気を医学的に治すということに加えて、社会的な差別や攻撃からHIV陽性者を守らないといけないということが現実的な課題としてありました。

その知人は古橋悌二というアーティストで、ダムタイプ(京都市立芸術大学の学生を中心に1984年に結成されたアーティスト・グループ)のメンバーでした。作品やアーティストとしての活動を通じて、社会の偏見や差別や解きほぐすにはどうしたらいいか。周りにいた友人や仲間たちがたくさん集まって、みんなで考えていたと思います。HIVやAIDSがどう視覚的に表現されているかを、世界各地で制作されたポスターを集めて考える場所をつくったり、手軽に手にとりやすいポストカードやフライヤーを制作したり、クラブイベントを行ったり。「エイズ・ポスター・プロジェクト(APP)」という活動だったのですが、そこに参加したことが、芸術や、芸術に触れる場所としての美術館に対する、私の関わりのひとつの原点になっていると思います。

収集されたポスターの一部。2017年に行われた「エイズ・ポスター・プロジェクト(1993−)アーカイブ」展より 画像提供:京都市立芸術大学

――ポスターはどのような内容だったのでしょうか。

当時の日本で作られていた啓発ポスターには、感染した人が必要とする具体的な情報がほとんど掲載されていませんでした。ポスターは非陽性者向けで、感染した人を排除するような表現のものが多かったんです。一方、海外のポスターでは、さまざまな人びとのライフスタイルや考え方を尊重しながら、予防方法や、感染後の生活についても、具体的に伝えるポスターが多かったんです。

でも、コロナを経験して私たちの多くが実感したと思うのですが、ウィルスに感染しているときこそ、病気についての情報や生きるための知恵など、多くの情報が必要なんですよね。私たちの活動では、電話相談のための手渡しできるリーフレットや、さまざまな情報を載せたポストカードを作って配布したり、陽性者も非陽性者も楽しみながら「HIVとともに生きる」ためのクラブイベントをしたりしていました。

感染が起きやすい、あるいは実際に起きている現場で必要とされている情報から発想するという予防・啓発活動は、コロナの後では当たり前のことのように思えるかもしれません。ですが、エイズ・ポスター・プロジェクトが活動していた頃には、そうでもなかったんです。どうしてこんなにコミュニティに近いところに入りこんで活動できているのかと、社会疫学の研究者たちに驚かれたこともありました。

――現場にいる人たちの生活に入りこんで活動されていたというところは、文化人類学らしいという印象を受けます。

入りこむも何も、友人関係の中で起きたことだったので、ただやるべきだったという感じです。当初は、AIDSについての活動を文化人類学の研究テーマにしようとも思っていませんでした。

ただ、どんどん活動に入りこんでいく中で、たとえばアメリカのゲイ・カルチャーの歴史や、アメリカのアーティストたちの、HIVに関するとても興味深い活動などを部分的に知ることになりました。作品の展示だけでなく、デモやビデオ作品などを通じて一般の人たちに訴えかけたり、毎週集まって話しあったり。芸術が、一種の文化的な社会運動(cultural activism)として行われている。あるいはそれと混ざり合っていて、こういうことをしている人たちに会ってみたい、話を聞きたいと思ったんです。

同時に、海外ではHIV陽性者の置かれた状況や、かれらをケアする方法について、陽性者の立場で考え、研究している文化人類学者がたくさんいることも知りました。感染した人たちがどのように生きているか、その当事者性をベースに研究している人たちがいたんです。

でも、1990年代当時の日本の文化人類学では、こうしたことを研究している人がほとんどいなくて、アカンやんと思うと同時に、これは研究としても「必要だ」と思ったんですね。きちんとした知識として、HIVとAIDSに関する草の根の活動について書き記すことには、すごく意味がある。このとき初めてAIDSに関する活動が研究にもなると思いました。

――ベースにあるのは、やはり文化人類学なんですね。

文化人類学は、知りたいと思う現場に行って、人類の多様な生き方について記述していく学問です。そうして、多様な生き方を一つの文化のありようとして、世界中の人と知識として共有する。そういう学問のあり方がとても好きなんです。

「がれき処理の光景を見ているのは自分しかいない」震災の記録活動

――先生は東日本大震災について記録する活動にも関わっておられます。HIVとは全くちがうテーマのようですが、何かつながりはあるのでしょうか。

つながりは大いにありました。震災の記録活動は、せんだいメディアテークという仙台市の生涯学習施設による、「3がつ11にちをわすれないためにセンター」(通称「わすれン!」)という活動です。

当時のテレビやインターネットでは、東日本大震災の被災地はとにかく悲惨な状況だという取り上げられ方でした。それはもちろん、報道としてある程度仕方がないかもしれません。けれど、たとえば仙台市の場合だと、沿岸部は大変な被害を受けている一方、市の中心部では被害はそれほどでもない場合もありました。しかしテレビやネットでは「東北」とひとくくりにされてしまう。そのことに、仙台の人たちはすごくモヤモヤしていたそうです。

「被災と復興」のリアリティは、複雑で、複数的で、多様なんですね。そういう多様な現実がいまここにあることを、震災の経験として残していくべきではないか。複数的な被災と復興のプロセスを、自分たちで記録をしていこうと考えた人たちが、2011年5月にわすれン!の活動を始めたんです。

「3がつ11にちをわすれないためにセンター」(通称「わすれン!」)ウェブサイト https://recorder311.smt.jp/ 資料提供:3がつ11にちをわすれないためにセンター(せんだいメディアテーク)

これはHIVについての話と、ほぼ一緒です。HIVとともに生きることのリアリティは、複雑で、複数的で、多様です。ひとくくりにできるわけがないのに、「病気で大変」だとひとくくりにされてしまう。だから、作品やビデオやポスターで、その多様性を多様なままに示し、多様なままに共有していこうとしていた。そしてここが大事なことなのですが、それを人まかせにするんじゃなくて、自分たちで記録して発信していこうとしていたんです。

わすれン!も同じです。記録する人は一般の市民でもアーティストでもいい。アーティストだからといって特別扱いするわけではなく、記録したいと思った人が、映像や写真、音、テキストなどで記録していく。わすれン!の活動は、新しいメディアをつかったアクティビズムとして、AIDSに関する文化的アクティビズムの延長線上にあるように思いましたし、実際わすれン!をはじめた、せんだいメディアテークの甲斐賢治さんは、そう考えていたと思います。

――どのような内容が記録されているのですか?

内容は本当にさまざまで、淡々と自分の日常生活を記録している人もいれば、がれき処理の様子を撮っている人もいます。ある工務店の方が、仕事として「がれき」を処理していたんですが、そのものすごい光景を見ているのは自分たちしかいないじゃないか、と思ったそうです。メディアも取材していない。でも、いまここですごいことが起きている。これは映像で記録しておいた方がいいんじゃないかと、わすれン!が始まる前に自発的にビデオを買って撮っていたそうです。

また、後に映画「ドライブ・マイ・カー」でアカデミー賞を受賞した映画監督の濱口竜介さんも、東京から仙台に拠点を移してわすれン!に参加していました。

こうした活動のあり方について、わすれン!の活動の参加者に聞き取りを行いながら、メディアテークの甲斐賢治さんや北野央さんらといっしょに、その記録活動や活用のあり方について本にまとめました。

本のタイトルにあるコミュニティ・アーカイブとは、市民自らが自分たちの暮らす地域や関係するコミュニティで起きた出来事を記録して、それをアーカイブとして継承していこうとする活動のことです。ここでいうコミュニティは、地域コミュニティだけでなく、職業やセクシュアリティ、障害、関心を共有する人たちのコミュニティのことでもあります。

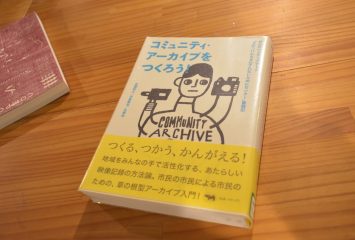

わすれン!の活動について、2017年までの段階でまとめた『コミュニティ・アーカイブをつくろう!』(晶文社)

たとえば門番のようなアーキビストがいて、これは残したほうが良い、これはいらない、と判断していたら、何かを取りこぼしてしまう気がします。わすれン!は、残したいと思う人がどんどん残していける受け皿のようなアーカイブだと思います。

――先生にとって、こうした記録を残す動機はどのようなところから出てくるのでしょうか。

「リアリティ」は人それぞれだと思うのですが、バラバラだからわからない、わかりあえないというのは、ちょっと違うと思うんです。そもそも自分自身が複雑だし、自分の生きる状況だってどう変わるかわからない。ありえないくらい複雑な人間の生き方を、でも可能なかぎり広く理解していくことは、人間について考えるときに、あるいは人としてこの世の中をサバイブするためにも、有用で必要な態度だと思っています。それに、多様な生き方に触れることは、特に今の世の中にちょっと違和感を感じていたり、自分が凹んでいるときには、解放的でもあります。わかった気になっているのはつまらない、現実はもっともっと興味深い。人間の多様性と可能性に触れるものとして、アーカイブを考えているんです。

これまでに制作された映像DVDはせんだいメディアテークの常設展示スペースに展示され、視聴、上映会、調査研究などに利用できる 資料提供:3がつ11にちをわすれないためにセンター(せんだいメディアテーク)

今、私がはたらいている芸術資源研究センターも、わすれン!の発想を延長させているところがあります。芸術家自身によるコミュニティ・アーカイブとでも言いますか。作品として見えているものは、彼ら・彼女らの活動としてはごく一部で、その周囲には、思考したり調べたり試したりインプットしたり、知的にも感覚的にもおもしろいことがいっぱい起こっている。そうした過程から芸術活動がたちあがるわけですが、その過程にあるであろう、芸術活動を生みだし、うながすさまざまなものやことを、仮に「芸術資源」と名づけて、それが何かを考え、考えるために記録し、ある程度共有できるものにする方法を考えていく。そうすれば、次の創造を生みだす芸術を作る上での大事な資源が集まったアーカイブができるのではないか。そんなことを考えているセンターなんです。

芸術は学術と同じくらい重要なもの

――先生の芸術資源研究センターでの研究で、特に印象に残っている研究はどのようなものですか?

芸術大学に来て今7年目ぐらいですが、芸術と学術は、まったく別々のものというより、実は並べて考えるべきことなんじゃないか、というのが大きな発見としてあります。一般に、ものを考えたり何かを決めたりするときのベースになっているのは、言葉ですよね。話し合って決めたり、議論したり。数値やデータで表すことができる学術的な知識がいちばん確実だという思いが、僕らの社会のベースにはあります。一方で芸術は、情操教育だとか感覚的だとか、あいまいで人それぞれで、下手をすると一種のレジャーみたいにも思われている。でも、芸術はものを考える方法としても、知識としても、「あり」だと思っているんです。

大学院生の頃を思い返すと、同世代の芸大生たちは、何をすることがベストなのかを突き詰めてから最適解をめざすのではなくて、もちろんある程度は突き詰めるんですが、ある時点に至ると「あとはやってみてから、どうなるかを考えよう」と、実際に場や状況を、それもパブリックなものとして作ってしまうんですね。そして「環境」を変化させ、その場を生きてみてから、改めて、何が足りないとか、何が効いているのかを考える。こういうことは、学術研究者にはなかなかできません。そして、ギャラリーやシアターや美術館は、そうした一時的な環境変化のための実験室だとも言えます。そして芸術が面白いのは、そこでの変化の質や深さや方向性に(もちろんいくつもの留保は必要ですが)ほとんど限りがない、ということなんです。

実際に変化した環境のなかで、その場に来た人たちのリアクションを受け止めながら、その次を考えていく。そういうことを積み重ねている人がたくさんいる。こうした発想で行動を起こし、ものを考えていく。そして芸術の世界には、こうした方法で培われたノウハウとか技術とか感覚、知識が、ものすごく大量にある。方法としての、知識としての芸術的なものの可能性を、最近すごく感じています。

佐藤先生

芸術は普遍的な言語と言われますが、言語そのものではないですよね。言語を介していないけれども、しかしある種のプロセスによって構成され、つくられていくものです。だから芸術的な活動には、単に「見たらわかる」ということにとどまらない、洗練や複雑さがあります。そこにはおそらく、非常にたくさんの感覚的な知恵が投入されているのですが、そうした感覚的な知恵を、学術的な知的資源とは別の、芸術的な知的資源として共有できないだろうか。そしてそれを、学術と同じくらい重要な人類の知的活動としてみていきたい…というのが私の「妄想」です。

人類学者の山極寿一さんに聞いたのですが、言語を操る能力を得る以前の人類は、音楽の世界に生きていたのではないか、という学説があるそうです。だとすれば、芸術的な能力は日常から切り離されたものではなく、実はあらゆるひとのベースに組み込まれているものだとも考えることができます。芸術というものが人類にとってどんな意味を持っているのかを考えることが、人類学者として芸術に関わることの意味でもあると思います。

文化人類学というと、文化的にも地理的にも遠くはなれた地でフィールドワークを行うというイメージで、その視点や手法が障害や芸術、セクシュアリティ、震災体験に関する研究にもちこまれるとは考えたことがありませんでした。文化人類学の視点と手法で探索する社会と芸術と人間には、まだまだ豊かなものが埋まっていそうです。

(編集者・ライター:柳 智子)