皆さんは、仮面、被ったことありますか? 「はい、毎日サラリーマンの仮面を被って会社に行っています」? ……あ、比喩的な意味じゃないです。文字通り、顔を隠すアクセサリーを身につけたことがあるか、という質問です。

筆者はというと、ほぼないです。節分で鬼のお面をつけたことがあるぐらい。仮面舞踏会に参加したこともありません。そういえば、仮面ライダーとかバットマンとか、ヒーローはよく仮面を被っていますね。やはり、仮面は何か特別な機会につけるもの、というイメージが強いのではないでしょうか。

ところが、世界には、日常着として仮面を身につけている人たちがいるのだそうです。湾岸地域の仮面文化を研究している秋田大学の後藤真実先生に話を聞いてきました。

ペルシャ湾を囲む独自の仮面文化

――後藤先生、まず、湾岸地域って、どこですか?

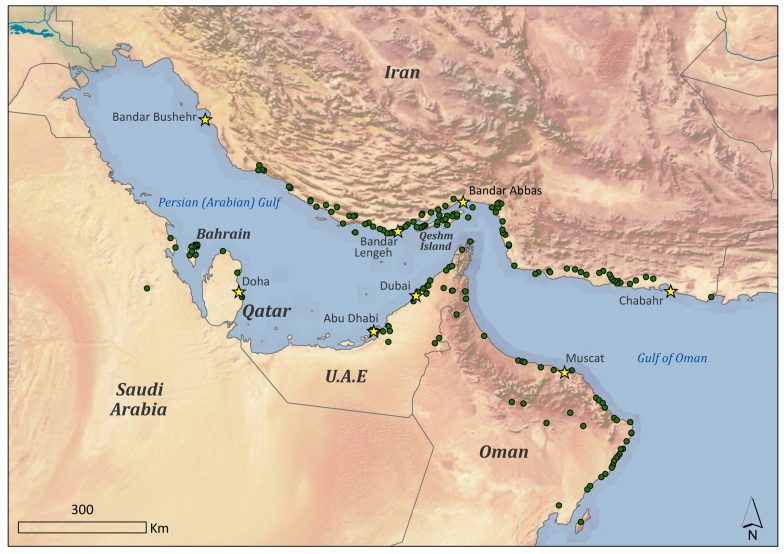

「簡単に言うと、中東のペルシャ(アラビア)湾に面した地域のことです。イランの南部と、その対岸のアラビア半島に位置するカタール(カタル)やアラブ首長国連邦、バハレーン(バーレーン)、クウェート、イラク、サウジアラビアやオマーンのペルシャ湾沿岸のエリアなどが含まれます。

このペルシャ湾岸地域は、イラン人とアラブ人が対立しているとか、イランがホルムズ海峡を封鎖したら石油が通れなくなるとか、政治的な分断が強調されがちですが、元々は、海を介した交流が盛んな場所でした。1971年にこの地域の複数の国々が独立するちょっと前までは、アラブ側にもイラン側にも家があって、いろいろな言葉を使いながら貿易に従事して暮らす人たちも多くいました。今でも、同じような飲み物や服装や言葉が国境を越えて見られます。多様な文化が混ざり合ってきた地域なので、例えばサウジアラビアの内陸部に住む遊牧民の人たちと比べるとオープンマインドであるとも言われます。湾岸地域には海の交流から生まれた独自の文化があり、そのひとつが仮面なんです」

後藤先生は緑の点と黄色の星の場所で仮面の調査を行った

――ドーハやドバイで飛行機を乗り換えたことはあるけれど、仮面を被っている人はいなかったような……。スカーフを被っている人はいました。

「湾岸地域の人みんなが仮面をしているわけではありません。まず、湾岸地域で仮面をつけるのは女性だけ。加えて、伝統的な仮面の慣習は廃れつつあるので、地域にもよりますが、現在日常的に着用しているのは50代後半以上の方々が中心です。

湾岸地域はイスラーム社会で、布製の黒いニカブやブルカが着用されることももちろんあるのですが、それはここ40~50年くらいの比較的新しい文化で、もともと現地に根付いていたのは仮面のほうなんです。今は、若い世代や宗教的に保守的な人たちが布のヴェールを着用していて、代々その土地に暮らしてきた年配の方々が仮面を被っている、という感じですね。

湾岸地域の仮面は、ブルカまたはバットゥーラと呼ばれます。ムスリムの女性が全身を覆う布にもブルカと呼ばれるものがありますが、別物を指すと思ってもらえればOKです」

――具体的に、どんな仮面をつけているのですか?

「湾岸地域の仮面には2つ特徴があって、まず、硬い布や硬く厚みのある紙でできていること。次に、鼻と顔の両側の部分に木の棒などが入っていて、前に突起していること。こうすることで、マスクの形を保つ効果もありますし、呼吸もしやすくなります。

仮面にはいろんな種類がありますが、現時点で多く使われているのはこの2つです。写真をお見せしますね!

左の髭型の仮面は、ポテトチップスのプリングルズのおじさんみたい!

まず左側の仮面。金色なので、金で作られているんじゃないかなと思われる方も結構も多いのですが、綿でできています。実は生地の生産地はインドのムンバイで、今では1社しか残っていない生地メーカーが製造して、湾岸地域に輸出しています(仮面の作成は湾岸地域で行われている)。

右側の赤いものも綿製です。左の金色の仮面は、アラビア半島でもイランの南部でも使われているものである一方、右の赤いものは、湾岸地域のなかでも、イラン南部に住むバルーチ人という、バルーチ語を喋る人しか基本的には使っていません。おもしろいことに、イランと国境を接しているパキスタンにもバルーチ人はいるのですが、そちら側のバルーチ人の方々は基本的に仮面を使っていないんですよ。

他にも、オマーンの内陸部の砂漠などに住む遊牧民の人たちは、ウルトラマンみたいなこんな仮面を着用しています。それから、今はもう博物館の展示でしか見られないのですが、オマーンの首都マスカットや、アフリカ東部のザンジバルなど、かつてオマーン帝国の支配下にあった地域ではセイフマリク(王の剣)という名の仮面が使用されていました。

ザンジバルでは1897年まで、アラビア半島では1950年代まで奴隷制度が残っていたのですが、仮面の着用が許されていたのはアラブ人の王族や上流階級だけ。奴隷撤廃後、解放された元奴隷の人たちも社会階級の上昇を示すように着用を始めました。地域によって、形や生地だけでなく社会的な意味合いや歴史的文脈が変わったりするのが仮面のおもしろいところですね」

オマーン遊牧民の仮面(左)とセイフマリクの仮面(右)

仮面は結婚相手を見つけるツールだった。美容効果も見逃せない

――なぜ湾岸地域の人たちは仮面をつけるようになったのですか?

「結論から言うと、起源は未だに解明されていません。ただ、イラン南部のゲシュム島という、ペルシャ湾で一番大きい島には伝承が残っていまして。16世紀初頭にポルトガルがこの地域を占領していたとき、男のポルトガル兵士が地元の若い女性や少女を拉致したり性的暴行を加えたりしていた。ポルトガル兵から自分たちの女性を守るために、髭を模した仮面を被らせ、遠目からは男性だと思わせて近づかれないようにした――というものです。私も伝承の真偽や仮面の起源をもっと調べたいとは思っているのですが、ポルトガルなどに行って、伝記や書物をポルトガル語で読んで、歴史学的に検証して……と大変なことになるので、誰か他の人がやってくれないかなと思っています(笑)

小学生の頃から警察官をめざし、法学部に入学したという後藤先生。しかし同級生に剣道の全国大会に出場するほどの警察官志望者がおり、一気にやる気をなくしてしまった。そこで以前から関心のあったアメリカ留学を叶え、サウジアラビアやアラブ首長国連邦出身の学生たちと人生で初めて出会い、イスラーム文化やアラブ社会に関心を深めていった

起源はさておき、仮面はさまざまな役割を果たしています。一番重要だと考えられるのが、女性の未婚・既婚の区別を可能にすることです。仮面は初潮が始まると身につけるのが基本です。このとき被るのは、黒などの暗い色で、装飾がほとんどない仮面。結婚すると今度は、赤やオレンジなどの明るい色で、装飾のある仮面を身につけます。つまり、女性の姿を一目見ただけで、『この人は結婚できるかどうか』がわかるようになっているのです。イスラーム社会では親族ではない女性と男性の交わりが良くないこととされているなかで、仮面のおかげで、男女の接触なくして結婚相手を見つけられるんです。具体的には、仮面をつけだした女性を見かけた男性やその家族が、『あ、あそこのお宅の子は結婚できる年齢に達したんだな』とわかって、男性のお母さんと叔母さんが女性の家に行って話をつけ、お見合い結婚する、という流れで話が進んでいきます。

仮面には“美容”の役割もありますよ。まず、仮面は直射日光から肌を守ります。また藍で染めている仮面の場合、今のように化粧品などが流通していなかった時代は、仮面から染み出てくる藍の染料に美白や保湿効果があると言われていました。化学染料を使うようになった今でも、この感覚は消えていないようです。

年齢とともに出てきたシワやシミ、抜けた歯を隠す役割もあります。湾岸地域の仮面って、若ければ若いほど仮面の面積が狭くて、年齢が上がれば上がるほど枠が太くなり、大きくなっていくんですよ。『仮面をつけているほうが若く見えるし綺麗に見える』と、女性たち自身がよく話してくれます。日本でも『整形級メイク』なんて言葉がありますが、顎のラインを美しく見せるようなデザインの仮面もあります」

――私もスッピンや肌荒れを隠すためにマスクをすることがありますし、最近は日本でも日差し・紫外線対策で鼻から首まですっぽり覆うようなフェイスカバーが売り出されていますよね。日本の人も湾岸地域の人も、悩みは一緒ですね。

「そうなんですよ! 『年齢が上がるほど仮面が太く大きくなる』と言いましたが、実はこれを逆手にとるような人もいます。私がインタビューした当時56歳の女性は、自分の高い鼻と綺麗な肌を見せたいがために、“年齢にふさわしくない”細い仮面を着用していました。一方それを隣で見ている夫や娘は、『ちょっとそれ細すぎない?』と言っていて(笑)。日本でいう『美魔女』の概念ですよね。ミニスカートを履くと、『年齢が年齢なんだから脚は隠しなさい』と言われる、みたいな」

――本当に一緒だ! そういえば、日本のマスクは家にいるときや食事中は外すのが普通ですが、湾岸地域の皆さんは、常につけっぱなしなんですか?

「自分の親族以外の男性の前でつける」が仮面の基本的なルールです。つまり、夫に加えて、自分の息子や父親、祖父など、イスラームでマハラムと呼ばれる、直系の男性家族で自分とは結婚できない人の前では、顔や髪の毛を隠さなくてもいい。当然、女性の前でもつけなくてもいい。

……ということになっているんですが、実態を見てみると、夫の前ですら一度も外したことがないという人もいます。近所の女性たちとの集会の場で、すごく仲のいい親友の前では仮面を取るのに、あまり親しくない人の前では取らない、ということも。自分の息子のお嫁さんたちのなかでも、つける間柄の人もいればつけない間柄の人もいたり。自分と相手との距離感が仮面を外すか外さないかを決めているんですね。ちなみに食事中は、例えば夫と子どもしかいないときは仮面をサングラスのように頭の上までずらしたり、娘の夫が同席しているときは食べ物を口に運ぶときだけ鼻の部分を持ち上げて食べたりします。

こういうことって、インタビューで『いつ仮面を外すんですか』『ご飯はどうやって食べるんですか』と直接聞いても、本人も無意識でやっていることなので、あまり答えてくれないんですよ。だから、私がみんなの間に入っていって、生活をともにし、自分で仮面をつけてみたりもしながら、観察するんです。文化人類学で『参与観察』と呼ばれる手法です」

今まで約300人の女性にインタビューをしてきた後藤先生。フィールドワークでは、地図に乗っていない村々をタクシーやボートで訪れ、仮面をしている女性を人づてに探し出し、一軒一軒ドアをノックして、1~2週間家に泊まらせてもらい、また同じ村に戻ってきてもう1週間滞在して……ということを繰り返す

聞き取り調査では、普段は寡黙なおばあちゃんが熱く語り出し、孫やひ孫たちが唖然とすることも。イラン出身のある一家が現在オマーンに移住したのは、ヒジャブ・仮面の禁止令(西欧的近代化をめざした当時のイラン政権によって1936年に出された)を逃れるためだったというファミリーヒストリーを、後藤先生の調査がきっかけで初めて知ったという男性もいた。「現地の人にも『なんで仮面?』と言われますが、仮面から見える世界がそこにはあるんです」と後藤先生は語る

湾岸地域の仮面は、日本の着物!?

――仮面はもう年配の方しか日常的には着用していないというお話でした。もうすぐ仮面文化はなくなってしまうのでしょうか。

「『初潮を迎えたらつける』『結婚したらつける』という慣習は確かになくなりましたが、この地域の女性であることのアイデンティティの表象として仮面を被りたいと考えている若い女性はたくさんいます。

湾岸地域でも、結婚式当日は西洋的な白いウエディングドレスを着る人が多いのですが、挙式前の親族だけの小さな集りでは、伝統的な衣装と仮面を身につけることが若者の間でも浸透しています。日本でも、前撮りは和装、という人は多いですよね。

歳を取ったら仮面を着用したいという若い女性もいます。自分の母や祖母がつけていて、親しみと憧れがある。今、仮面姿で仕事に行くと変な目で見られるからためらわれるけれども、60代になったら絶対に日常的につけると今から決めている、と話す人もいました。

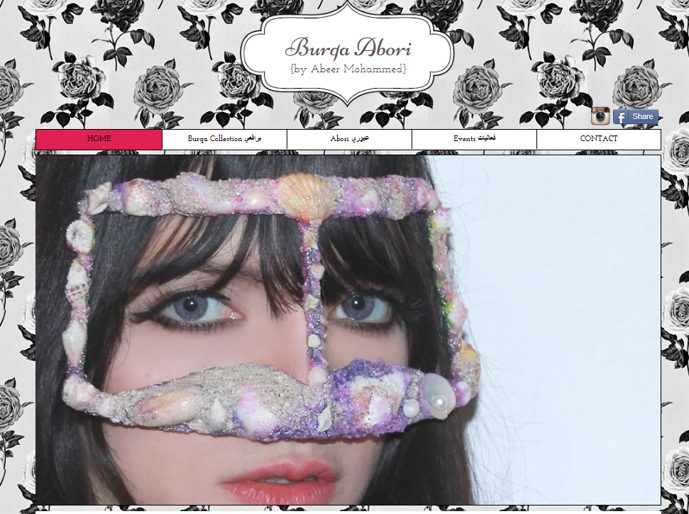

ファッションとして取り入れられるような仮面も誕生。こちらはアラブ首長国連邦とカナダのミックスの女性。仮面文化を若者に継承していきたいという想いから、貝殻やビーズでデコレーションした仮面や、ミッキーマウスの耳が付いた仮面などをプロデュースしている

これって、日本人女性と着物の関係とすごく似ていると思います。もう少し気軽に楽しめるように、デザインを変えてみる。日常的に着ることはなくなったけれど、成人式や結婚式などの特別な日には着てみたい。休日に着物姿でお出かけを楽しむ。その地域の文化の継承者として、女性として、新しいアレンジを加えながら、この伝統を残していきたいという想いは、湾岸地域も日本も変わりません。お年を召した方々が現代風の着こなしを見て、『あら、わかっていないわね』と眉をひそめる、その点までそっくりです(笑)」

――日本では、ムスリムの女性は顔や髪を隠すことを強要されている、男性の言いなりになっていて可哀そうだ、と受け止められることも多いですが、そんなに単純な話ではなさそうですね。

「そうなんです。多くの人が仮面を外していくなかで着用を続けるのって、誇り高いプライドと、大変な勇気と、強い意思が必要なんです。夫に『もうそんなもの着用しなくていい』と言われても、奥さんは、『あんたには関係ないでしょ、私の顔をどうしたって私の勝手です』と言っていて。逆に、『自分の従妹や同級生が仮面を外してきているから自分も外したいけれども、夫が納得しない』と嘆いていた人は、『仮面から出る染料が目に悪いって医者に一筆書かせたら、旦那も納得するだろう』と病院に行ったり。結局、一筆もらえなかったようですが(笑)。 仮面を巡って、湾岸地域の女性たちは日常的に試行錯誤と交渉を行っているんです。それって、日本に暮らす私たちにも通じるものがあるのではないでしょうか」

後藤先生は、幼いころからなぜか「お酒は飲まない」と心に決めていたそう。日本では理解されなかったこの価値観をリスペクトしてくれたムスリムやアラブの人たちに、後藤先生は居心地のよさを抱いたという。後藤先生が学生に伝えているメッセージはこうだ。「自分の価値観が、今いる居場所のものとは違ったとしても、自分の居心地のいい場所が何処かにあるかもしれないから、もっと外に出て、いろんな人と会ってみたらいい」

後藤先生に話を聞く前は正直なところ、「仮面……? 」「湾岸地域……? 」と思っていた。でも、終わりには、住む場所も話す言葉も宗教も信仰も違うはずの、仮面姿の湾岸地域の女性たちに親近感を抱くようになっていた。「私と一緒じゃん」と。何かを知ることは、誰かを知ることだ。そう思った取材でした。

(編集者:河上由紀子/ライター:奥地維也)