「最小限の介入」で美術品を後世へとつなぐ。京都大学の田口先生に聞く、保存修復学の世界

2024年11月28日 / 大学の知をのぞく, この研究がスゴい!

“トンデモ修復”がSNSで話題になったり、大規模な修復を終えて公開された作品が注目を集めたり。美術に関心のある人にとって、保存修復はよく耳にする身近な話題ではないでしょうか。でも、どのような考えのもとで修復が行われているのか、どんな歴史を経て現在に至るのか、詳しく知る人は少ないかもしれません。イタリア・フィレンツェで保存修復を学び、現在は修復家・研究者として研究活動や修復プロジェクトに携わっている京都大学の田口かおり先生に、保存修復の歴史や考え方についてお話を伺いました。

修復はしなければしないほど良い?「最小限の介入」とは

田口先生によると、保存修復とは、作品が誕生してから今に至るまでの道のりをたどり、作品が何でできているのか、途中でどのようなことが起こったのかを調べ、傷や欠け、色褪せなどがあれば、それをどう直すべきか、あるいは直さないほうが良いのかを考えて処置することです。

もともと田口先生は、フィレンツェ国際芸術大学で学んで絵画修復士の資格を取得し、卒業後はフィレンツェ市内の修復工房で働いていました。しかし、多忙な日々を過ごすうちに、一度立ち止まって作品や保存修復のあり方と時間をかけて向き合いたいという思いが強くなり、いったん現場から離れて研究の道へと進んだそうです。

「作品を実際に直す仕事と、保存修復のあり方や理論をひも解く学問が、乖離してしまっていることが多いのではないかと感じていて。その2つを総合的に結び付けて考えていくことがすごく大事だと思うんです。個別の事例のために技術を鍛錬するのも重要ですが、美学や美術史、歴史学、文化人類学、医学、科学などが絡み合った総合的な学問として、私は保存修復学を捉えています。保存修復の発展の歴史を、さまざまな分野との交わりから見晴らしつつ再構成し、ものを残す、直すという営みの倫理や射程について複合的に考察していきたいと考えています」

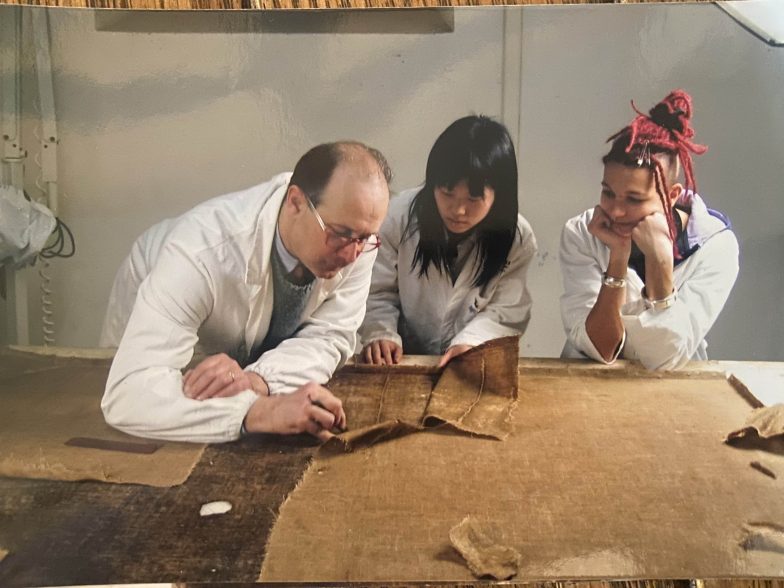

フィレンツェ国際芸術大学での授業の様子。実技(写真は「裏打ち」と呼ばれる作業)はもちろん、デッサン、古典絵画技法学、美術史、修復史、文化財法などに加え、化学、生物学も学んだそう

田口先生によると、ものを保存する、修復するといった発想の起源は、古代ギリシアの時代。そこからどのようにして発展してきたのでしょうか。保存修復の歴史の大きな転換点の一つとして、田口先生は1966年にフィレンツェで起きた大洪水を挙げます。

「保存修復の世界では『before flood』『after flood』(洪水前、洪水後)と語られるほど、大きな転換点だとされています。この洪水でフィレンツェの文化財の多くが大きな被害を受けました。そこで、全世界からボランティアや技術者たちが集まって、文化財レスキューに尽力したため、保存修復の技術や考え方がぐっとレベルアップするきっかけになったんです」

このとき発展した技術は、現在の日本で被災文化財を救出する際にも生かされているそうです。そしてもう一つの大きな転換は、1800年代から徐々に活発になる「つくる」と「なおす」をきちんと分け、専門家を育成していこうという議論です。

「それまでは、芸術家が自らの作品を描き直したり、副業として修復を手がけたりするケースがよくあり、『つくる』と『なおす』の境界が曖昧でした。また、『修復の結果、もし前よりも「良い」状態に作品が変わってしまったとしても、それはそれでポジティブに受け入れることも可能』といった考えもありました」

しかし、「本当にそれでいいのか?」と異を唱える人たちが、美術史、考古学、建築といった各分野から現れ始めます。

「もうちょっと丁寧に、人や作品に流れる時間も考察するべきではないか。時間というものの価値を、捉え直したほうがいいのではないか。そんな考え方が生まれ、徐々に実っていきました。そこから少しずつ、『つくる』と『なおす』が区別され、保存修復のあり方や倫理についての議論が生まれていきます」

さらに、こういった議論と前後して、現代の保存修復においても重要視されている「可逆性」「適合性」についての検討も進みます。「可逆性」とは、修復で何かを付け加えるとしても、一歩前に戻ることができるような方法で行うべきだという考え方。「適合性」とは、古い材料に対して新しい材料がストレスにならないように配慮するべきだという考え方です。

このような考え方の中でも、特に新しかったのが「最小限の介入」という思想だと、田口先生は説明します。

「『最小限の介入』は、ちょっと皮肉ではありますが『修復なんてしなければしないほどいいよね』という考え方です。作品が経年変化していくのは、人間が老いるのと同じで自然な流れ。だから手を入れることが必ずしも良いわけではない。もし修復自体が作品にとってストレスになり得るのであれば、可能ならそのままにしておく、あるいは自然に老化していくのをサポートする程度で立ち止まるべきだと。修復家によって考え方はさまざまですが、私も基本的にこの考え方に賛成です。ものが持っている、生き延びようとする力を見極めて、あくまでも最小限の手助けをするように意識しています」

作品は「歴史的価値」と「美的価値」を併せ持つ

ここからは、「最小限の介入」をめざした人物の一人であり、田口先生にも大きな影響を与えたイタリアの美術史家、チェーザレ・ブランディ(1906~1988)についてお話を伺います。ブランディは近代保存修復学の礎を築いたと言われていますが、どのような考えを提唱したのでしょうか。

「作品には、芸術作品としての『美的』な価値と、そこに時間が刻みこむ『歴史的』な価値とがあり、この双方に配慮した上で行われる修復こそが望ましいと、ブランディは自著で語りました。そして、先ほどお話したような、作品に流れる時間や経年変化について、時に前向きに評価しました」

さらに、田口先生が特に面白いと感じたのは、ブランディが「「歴史的価値」を配慮して考案した「中間色」というテクニックだと言います。

「中間色の技法には、ブランディの考えが如実に表れていると思います。もし作品に描かれている人物の腕や指先が欠けていたら、腕のある修復家ならば、骨格や筋肉の付き方などから推測して、比較的容易に再構成できてしまう。でも、あえてそれをせず空白として残すことを、彼は提案しました。中間色という、絵画の中でのミドルくらいの色でその部分を覆うことで、欠落は欠落として尊重しようとするんです」

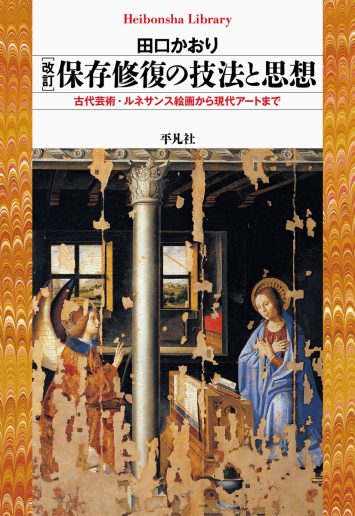

田口先生の著書の表紙は、中間色が用いられた作品、アントネッロ・ダ・メッシーナ《受胎告知》。『改訂 保存修復の技法と思想——古代芸術・ルネサンス絵画から現代アートまで』(平凡社ライブラリー)

修復家として立ち入らず、欠落を無理やり埋めないという考え方自体が、「最小限の介入」ともつながっていると話す田口先生。この考え方には応用力があり、彼の提案が今でもさまざまな形で継承されていると語ります。

「でもブランディ自身は、のちにこの中間色の考え方を手放します。何が「中間の色」か、なんて人によって違うものだ、と。たしかに、誰にとっても視覚的にストレスじゃない色なんてあり得ないわけですし、修復家が中間だと思う色で埋めるのは、結局は恣意的な修復になってしまいます。でも私は、彼の問題提起やチャレンジそのものに意義があったと思っています」

ブランディの中間色をめぐる検討は、田口先生自身が一部携わった修復プロジェクトにも影響を与えています。なかでも思い出深い作品は、修復を経て2019年に国立西洋美術館でお披露目された、クロード・モネの大作《睡蓮、の反映》です。

「作品のほぼ半分が欠失している状態で、どうやって保存修復するべきか、チームの中でいろいろな議論がありました。絵具層が『ない』こと自体が作品の歴史を語る一証人でもあるので、欠失部分は再構成せずに中間色で補って展示することになりました。『モネの睡蓮における中間色とは何だろう』とさまざまな議論を重ねる中で、最終的にはキャンバスの色にほど近い色彩──ブランディがよく選択したような黄土色の中間色を思わせるような色彩です──で補うことになりました。介入の方法を考えていく中で、歴史的価値と美的価値の双方からあるべき修復のかたちを考えなさい、というブランディの言葉は、常に頭にあったように記憶しています」

保存修復の情報を、もっと外に開いていきたい

田口先生は、修復プロジェクトに携わる上で、どのようなことを大切にしているのでしょうか。

「欠失を埋めるにせよ、埋めないにせよ、洗浄をするにせよ、しないにせよ、どうしてそう考えたのか、一つひとつの選択について言語化する義務がある。誰にとっても正解と言えるような修復はあり得ませんが、少なくとも自分が下した決断については、後世の人がわかるような形できちんと残す必要があると思っています」

美術館の所蔵品であれば、修復プロジェクトの最後に、報告書が美術館に納められるそうですが、田口先生はさらにもう一歩進めて、一般の人たちともその情報を共有できればと話します。

「修復に関する情報がもっとオープンになり、作品を観に来た人たちも、どうしてこういう修復を行ったのか、調査の中でどんなことがわかったのか、といった詳細を知って、ディスカッションできる場がもっとたくさんあるといいなと思いますね。自由に意見を交わせる場があれば、もっと作品を身近に感じられるんじゃないかなと。保存修復の過程でわかった新しいことや興味深い情報については、可能な範囲で外に開くことを意識しています」

例えば国外では、大規模修復が終わるとお披露目展示があり、修復家がどんな技法や考え方で修復したのかをプレゼンして、市民がその場で質問したり意見を言ったりする場が設けられることがたびたびあるそうです。現在、オランダ・アムステルダムで修復が進んでいるレンブラントの《夜警》も、修復の進捗が公開され、定期的にワークショップが行われるなど、情報が外に開かれた状態でプロジェクトが進んでいます。

※プロジェクト(Operation Night Watch)の様子はこちら

「作品の解説をするとき、どうしても表層の情報に力が注がれがちです。でも、例えばそこに描かれているキリストや羊の顔は、もしかしたら後から部分的に描き足されたのかもしれない。作品は常に変容し続けていて、私たちはその一過程に立ち会っているだけなんです。だからこそ、その作品の歴史を見晴らすような展示や研究成果を示すことで、作品のレイヤーの多様さや立体感を味わえるようにしていきたいです」

「より複雑かつ多層的に作品について考える場を、保存修復が生み出していけたら」と笑顔で話す田口先生。最後に、私たちが美術館に行くときに注目すると良いポイントはありますか?と尋ねると、こんなふうに教えてくれました。

「美術館の展示の中には、側面が見えるように額装されている作品があります。そんなときは、ぜひ側面も見てください。元はもっと大きなサイズだったものがカットされていて、側面にまで絵が続いている場合があるんです。他にも、とりわけピカソの作品に多いのですが、表面の下の層が光の角度によって見えることがあります。だから正面だけでなく、斜めからもぜひ鑑賞してみてください。角度を変えるとだいぶ見え方が違ってくる場合がありますよ」

次に美術展に行くときは、保存修復の歴史にも思いを馳せつつ、作品を側面や斜めから見てみると、新しい発見があるかもしれません。田口先生は、美術館でのレクチャーや保存修復学に関するシンポジウムも不定期で行っているので、もっと詳しく知りたくなった人はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

(編集者:河上由紀子/ライター:藤原朋)