かつて誰もが使ったMD(MiniDisc)。その興亡から見えてくるものとは? 京都女子大学の日高良祐先生に聞いた

2025年6月19日 / 大学の知をのぞく, この研究がスゴい!

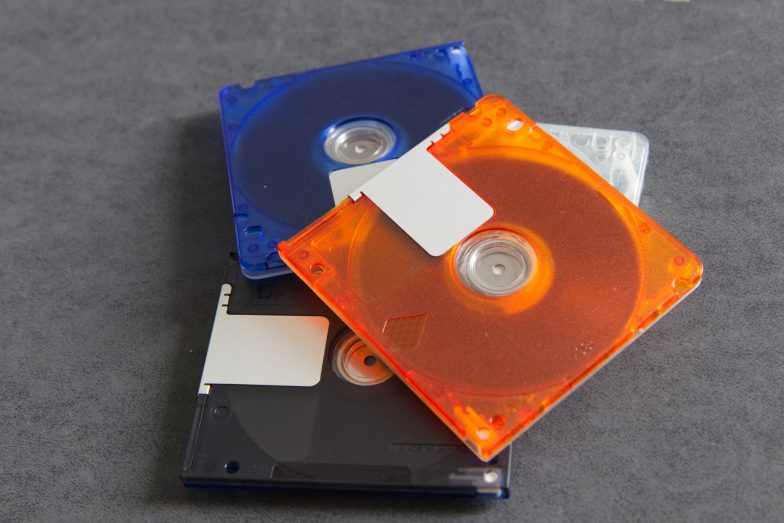

皆さんはMD(MiniDisc)を覚えているだろうか。その昔ほとんどの人が利用したMDだが、最近ではめっきり見なくなり、2025年2月末にとうとう生産終了となってしまった。そんなMDについて研究しているのが京都女子大学の日高良祐先生だ。MDの魅力や、わたしたちに与えた影響、MD興亡の歴史から見えてくるものなどを日高先生に伺った。

1992年に登場したMDが2025年2月末で生産終了に

若い人たちのなかにはMDを知らない人もいるだろうから、まず、日高先生にMDとは何かを改めて聞いてみた。

「CDやCD-Rなどと同じく、デジタル録音メディアのひとつです。直径12cmのCDと比べて、直径6.4cmと小さいのでミニディスク、MDと呼ばれました。音声圧縮技術が使われていて、CDと同じくらいの容量を録音できます。プラスチックのケースに入っているので丈夫です。あと実はあまり知られていませんが、数秒先のデータを読み込んだうえで音を流すので、音飛びがないんですね。そのため振動に強く、ウォークマンやカーステレオなどとの相性がいいメディアだともいえます」

MDは、1992年に発売開始され、1990~2000年代にかけて流通した。コミュニティラジオの番組づくりや会議の録音、フィールドレコーディングなど、さまざまな用途で使われていたが、なかでも多くの人にとって馴染み深いのはCDのダビングだろう。このCDのダビングが、日本でMDが広く使われるようになった理由の一つだと日高先生は言う。

「アメリカでレンタルCD業は事実上『禁止』されていますし、ほとんどの国でも同様です。でも、日本ではCDを買わなくてもレンタルしてダビングすることができる。世界的に見て、こういうことが許されている日本の音楽業界は特殊です。レンタルCD業界の成長とMDの発売時期が重なったことは、MDが日本で流行したことと無関係ではないはずです」

日本では多くの人に愛用されたが、海外ではMDはそれほど普及しなかった

小さいのにCDと同じくらいの容量があり、アナログカセットテープと違って頭出しも容易で、しかも屋外で音楽を聴くのにも便利。レンタルCD業界の発展と相まってMDは多くの人に使われるようになった。しかし、その後iPodなどのMP3プレーヤーの登場によりMDは衰退していき、さらにストリーミングで音楽を聴くのが主流に。いつしかMDを使う人がほとんどいなくなり、ついに2025年2月末に生産終了を迎えたのだった。

MDの時代を通して「聴く」という言葉の範囲が変わった

研究にあたっては、昔のMDのカタログやオーディオ雑誌などの分析に加えて、利用者や販売者にインタビューを行ったり、自分で現物を使うこともあるという。実際に使われていたものを集めたり調べたりしてメディア技術を研究することを、「メディア考古学」と呼んだりもすると日高先生は教えてくれた。

「カタログで規格などはわかりますが、現物からしか得られないことも多くあります。MDは、プレーヤーにガチャッと入れてガチャッと出すのですが、出し入れする際の音や手の感覚が独特です。自分で使ってみることで、そうしたガジェット感に魅力を感じていたユーザーたちの姿が見えてきます。また、中古市場を探っていると、MDに保存するタイプのビデオカメラなど面白いものに出会うことも。MDにもいろいろな規格やバージョンがあることがわかりますし、中古市場での需要をみることでユーザーにとっての価値付けもわかります」

CDを借りてMDにダビングし、ウォークマンなどで聴くのが当時の主流だった

当時MDがどのような使われ方をしていたのか調べていくなかで、日高先生はMDの編集機能にも注目した。皆さんは覚えているだろうか、MDには曲名などのテキストデータを自分で入力できたことを。アナログカセットテープでは本体やケースに手書きするしかなかったが、MDはそれとは異なる表現ができたのだ。

「デジタルメディアを考えるとき、編集機能・編集行為が重要になります。MDでは、プレーヤーの液晶画面に自分で入力したテキストデータを表示できました。耳で聴く音声データの編集と同時に、目で見るテキストデータも編集するというメディア表現ができたのです。当時のオーディオ雑誌には、曲名のところに告白文を入れて好きな子にMDをあげるという提案もありました(笑)。今では、音楽を聴くときにテキスト情報とあわせて理解するのは当たり前になっていますが、こういう感覚を広めた最初期の技術といえます」

MD前後で、編集の方法や概念が大きく変わったという。「今日のデジタル環境のなかで『音楽を聴く』という場合、聴覚で経験することだけでなく、テキストを読むとかデータを配信・流通させる行為も含まれるようになりました。『聴く』という言葉の範囲が変わってきているといえます」

また、最近、海外の一部の地域でMDリバイバルが起こっていると日高先生は話す。新譜のMDが発売されたり、MDファンによってMD誕生30周年の記念MDを自主制作されたりした。「ガジェット感をはじめ、MDに魅力を感じているユーザーは今もいます。アメリカではCDよりアナログレコードが売れているという面白い現象もあり、MDだけでなく、古いメディアへのノスタルジックなリバイバルが起こっています」

現代はスマートフォンが普及し、プレーヤーがなくても、ストリーミングなどによって膨大な数の音楽のなかから好きな曲を聴ける便利な時代だ。でもだからこそ、ちょっと面倒で手間のかかるものに新鮮さを感じるのかもしれない。

“Ifの世界”を考えることで今を問い直すきっかけにも

ところで、いろいろな音声メディアがあるなかで、なぜMDを研究しようとしたのだろうか。尋ねてみたところ、日高先生は「変な話ですが、実はMDでなくてもよかったんです」と笑う。やりたかったのは、社会学的な観点からデジタル化の意味の変遷や社会的な位置づけを考えることだという。それを研究するためにデジタルの民生化が起こった1990年代のメディアを調べた結果、たどり着いたのがMDだった。

「デジタル化の意味は揺れ動いています」と日高先生。例えば、先生によると、音楽業界ではフィジカル売り上げ、デジタル売り上げという表現がされるが、この場合のフィジカルはアナログレコードやCDのことで、デジタルはストリーミングやダウンロードを指す。CDはデジタルメディアでありながらフィジカルのカテゴリーに入れられている。

「CDが発売された当時の広告を見ると、最先端のデジタル技術という打ち出しがされています。技術的には間違いなくデジタルメディアなのですが、今ではフィジカル売り上げに入れられる。言葉としては奇妙ですが、マーケティング的にはフィジカル売り上げ、デジタル売り上げと表現する方が伝わりやすいのも理解できます。デジタルやデジタル化という言葉の範囲は、この20年くらいでガラッと変わっており、今なお社会的な要請や条件によって揺れ動いています」

ここに面白さを感じ、日高先生は、デジタルやデジタル化が社会的にどう捉えられてきているかを調べようと思ったという。現在ではデジタルといえばインターネット接続を利用したサービスや技術が想起されるが、1970~80年代では必ずしもインターネットを前提にしていなかった。

「今のデジタル=インターネットという考え方は、社会的な誰かの利益を代表している捉え方かもしれません。とりわけ北米・西海岸のIT企業や音楽プラットフォーム企業の利益が投影されている可能性があります」

高品質なのに廃れる製品があり、その背景から見えてくるものがあると日高先生は話す

言葉の概念だけでなく、技術の興亡にも社会的な背景が影響している可能性もあるという。例えば、MDに使われた音声圧縮技術ATRAC(アトラック)は、MP3とも競争関係にあった技術で、かつてはATRACを利用した音楽配信サービスもあった。「結果的にMP3が世界を覆い尽くすことになりましたが、ATRACがそうなる可能性もなくはなかった」と日高先生。

「今では使われなくなった少し前の技術は、いろいろな可能性を含んでいます。今とは違う“Ifの世界”を想像することで、今の捉え方を相対化して考えることができるでしょう。今のデジタルやデジタル化には、これまで何度も批判されてきたカリフォルニアン・イデオロギーやテクノ封建制といった資本主義の行き着く先のようなイデオロギーが強く含まれているように思います。まだ研究途中ではありますが、私は、デジタルやデジタル化は必ずしもそうした考え方だけのものではなく、他の何かを支える技術や発想でもあると考えています」

ただ単に高品質な技術が残り、劣ったものが廃れるわけでもないと、日高先生の話を聞くと気づかされる。技術や製品、サービスの流行や衰退の裏には、品質の良し悪しだけではなく、文化や社会状況、さらには企業の思惑が働いている。そして、それらが複雑に絡み合った結果、ある意味で、たまたま現在のデジタル化があるのだといえる。もしかしたら他の可能性もありえたのかも……、そんな可能性に思いを馳せるだけで、世界の見え方が少し変わってくるのかもしれない。