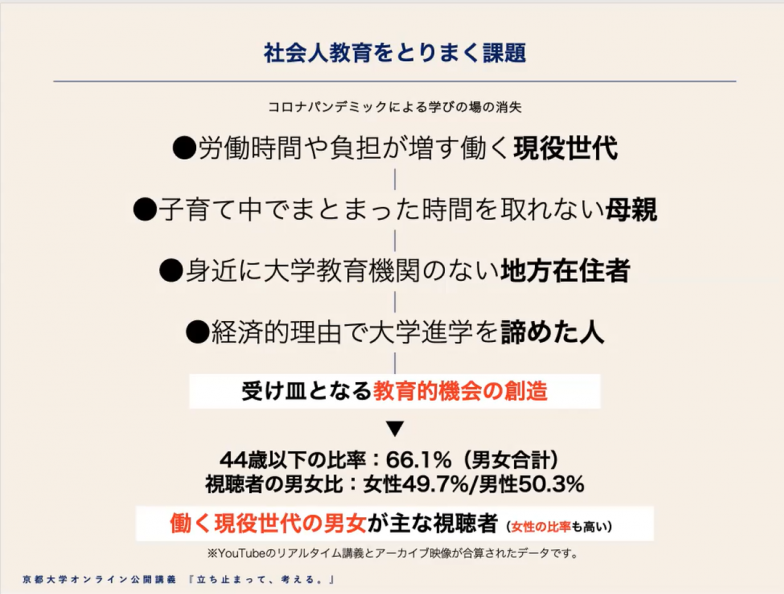

佛教大の特別講演に『麒麟がくる』脚本家が登場。光秀を通して描きたかった日本人像とは?

皆さんはNHK大河ドラマ『麒麟がくる』をご覧になっていたでしょうか。2021年2月まで放送された話題作ということもあり、ドラマは見ていなくてもタイトルを知っているという方は多いと思います。その脚本を担当した池端俊策氏の話を聞けると知り、5月28日、佛教大学オープンラーニングセンターの特別講演をオンラインで聴講しました。第1部の講演「脚本家の仕事」と、第2部の対談「脚本家と生涯学習」の2部構成による様子をお届けします。

大河ドラマは3年かかる。最初の1年はとにかく勉強。

池端俊策氏は、竜の子プロダクション(現:タツノコプロ)などを経て映画監督の今村昌平氏の脚本助手となり、その後独立。NHK大河ドラマでは『麒麟がくる』のほか『太平記』を、テレビドラマでは『イエスの方舟』『聖徳太子』『夏目漱石の妻』など数々の作品を手掛けています。今回の講演では、『麒麟がくる』制作の経緯や気になる脚本家の仕事の進め方のほか、ドラマ制作時の裏話も飛び出しました。

『麒麟がくる』のオファーを受けたのは2017年、池端氏71歳の時。全4回のドラマ『夏目漱石の妻』が終わった後、半年ほどぶらぶらしていたそうで、「70歳を超えたら仕事は来ないものだな、老後の過ごし方はどうしようか」などと思っていたところに、NHKのドラマ部長から「大河ドラマを書きませんか?」と連絡を受けたと言います。

前回の大河ドラマ『太平記』(1991年放送)を打診された際には、「3年間、一緒に過ごしませんか」が口説き文句だったとか。大河ドラマは基本的に毎週1回、1年で約50回の放送があり、その制作には3年もかかるというのです。大河ドラマに抜擢された役者は1年間みっちり拘束されて大変という話はよく聞きますが、脚本を作る方はさらに長丁場なのだと知りました。

「最初の1年は勉強。とにかく本を読みます。脚本家は2週間に1本の脚本が書けるかどうかですから、脚本を書くのに2年かかります」と池端氏。2週間に1本のペースで約50回分を書き続けなければならず、撮影中の調整も必要でしょうから負担の大きな仕事です。実は、依頼をしたNHKのドラマ部長も「体力を理由に断られる」と考えていたとか。

にもかかわらず、執筆の依頼を受けたのには、池端氏ならではの理由がありました。「戦国時代のはじまりを取り上げたい」というドラマ部長の提案を無視できなかったからです。

戦国時代のはじまりは、室町時代の終わりにあたります。池端氏は、『太平記』で室町幕府の初代将軍である足利尊氏を主役に、室町時代のはじまりを描きました。今回のオファーを受けると、室町時代のはじまりと終わり、その両方を大河ドラマで描くことになります。

「室町時代の最初と最後を書く。自分のやるべき仕事のような気がしました」と池端氏はそのときの気持ちを語りました。

誰を主役に置くかで、世の中の見え方が変わってくる。

時代が決まれば、次は誰を主役にするかを決めなくてはいけません。織田信長や豊臣秀吉はあまりにも取り上げすぎているのでNG……などと話し合っていくうちに、残るのは明智光秀だけに。「光秀、やる?」と池端氏が言うと、ドラマ部長は「光秀は謀反人なので印象が悪いですよ。信長を討った人間が1年間主役でやれますかねぇ」。

でも、そのとき池端氏には『太平記』での経験が思い浮かびました。『太平記』で主役にした足利尊氏も、後醍醐天皇を追い払ったことから長い間、国賊のようにいわれていました。それでも大河ドラマが成り立ったのです。

「足利尊氏を演じた真田広之という役者がまた良かったんですけど、やっぱり主役が主役らしくふるまうと、その歴史上の人物もよく見えてくる。これは物事の真理を伝えていると思うんです。誰を主役にするか、つまり誰の目線でその時代を描くかによって、世の中が変わって見えてくる。信長を暗殺した人物の目線で当時を見ると、今までと違う風景が見えるかもしれない」と池端氏。悪が正義になったり、正義が悪になったり。立場によって変わるのは今も同じですね。むしろメディアを通して玉石混合の情報が手に入る今だからこそ、どの視点で見ているのかを見極める必要があると、池端氏の話を聞きながらつくづく感じました。

池端氏によると、脚本家は主役の目線と自分の目線を合致させて描いていくのが仕事だそうで、「登場人物がそのとき取るだろう行動を描く。ドラマを見る人も納得できる考え方、行動を持たせておけば筋が通っていく」とのこと。

歴史上の人物は史料からしか理解することができません。記録に残されている歴史的な出来事が“点”とすると「『点』と『点』をつなぐ『線』をつくるのが脚本家の仕事」と池端氏。この“線”とは、資料には残されていない、日々の営みのこと。登場人物の肉付けをするために、彼らが日常において何をしていたかを想像力を働かせて描き、ドラマを構築していくのだそうです。

明智光秀の生き方を通して、“日本人論”をやりたかった。

ドラマの題名を作るのも脚本家の仕事です。池端氏は、光秀の主君である織田信長が“麒麟”の花押を使っていたことから『麒麟がきた』という題名を考えていました。この麒麟とは、素晴らしい君主が世の中を平和に納めたときに舞い降りるという、中国の神話に登場する伝説の動物です。ところが、大河ドラマの前の番組が「ダーウィンが来た!」なのでダメになったのだそう。「来たがダメなら来るにしようと、『麒麟がくる』に決まった」と裏話も教えてくれました。確かに、新聞のテレビ欄に『ダーウィンが来た!』『麒麟がきた』と並ぶと、ちょっとゆかいな感じになってしまいますね。

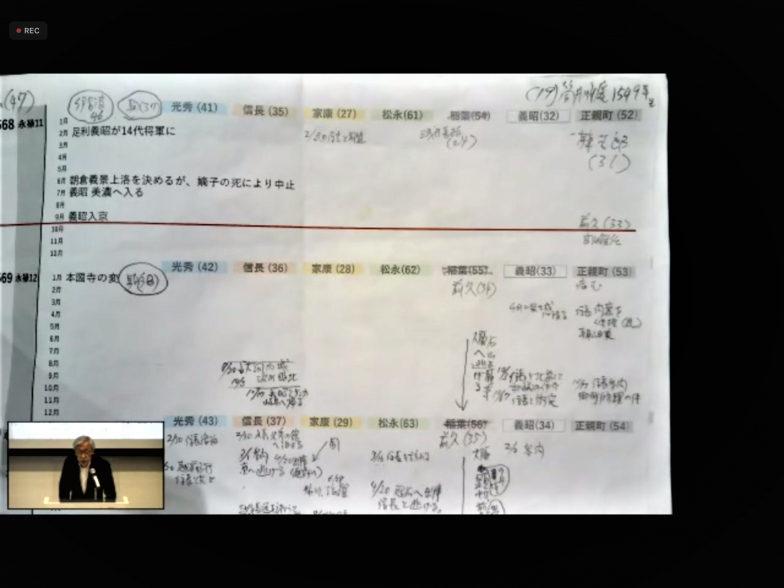

また、主役などキャスティングも半分は脚本家の仕事だとか。光秀が史料上に現われたのは彼が41歳の時。人生50歳の時代にあって、やっと41歳で登場するのです。そのとき、信長は35歳、家康は27歳。登場人物の関係がわかるように年表をつくり、いつ誰がどこで何をしていたか把握することで、登場人物が自然と見えてくると話します。

講演会では年表も公開。登場人物たちの動きや関係性を年表にして整理しています

では、主役の明智光秀役は誰か……? 池端氏は直感的に長谷川博己さんと感じたそうです。ドラマ『夏目漱石の妻』で一緒に仕事をしたことがあり、「とてもナイーブでちょっと神経質なところがあって、でも嘘をつかない顔をしている」と、光秀役に選んだ理由を教えてくれました。

ドラマの中で、光秀は斎藤道三や織田信長らに振り回され、それを受ける役回りです。文字通り“受けの芝居”と表現するそうですが、「受けながらも、自分をどう通していくかが光秀の仕事」と池端氏は話します。

「41歳から世の中に出た人間が『オレが、オレが……』と(リーダーシップをとって)やっていく訳がない。周囲の強烈な人たちの中で、成り上がりの男がどう生きていけるかなんです。日本人は昔から大体そうなんですよ。日本は島国なので外の動きと連動してダイナミックに動くことに慣れていない。古代から、まわりで起こった結果を受けて、どう対処するかでやってきたんじゃないでしょうか」

受け身だけれど、どう自分の立場をはっきりさせて自立していくか。それを光秀で体現したかった、光秀を通してその時代の日本人像を描きたかったと言います。

大河ドラマで、それぞれの人物の面白さや当時の事件をエンターテインメントとして描くのは当然のこと。「それを通して何を描こうとしたのか。脚本家としての1本のテーマを持っていないと、“面白かったね”で終わってしまう」と池端氏。

「室町時代末期が舞台ですが、現代にも通じる日本人として普遍的な姿が書けたのではないか。すごいヒーローではなく、宙ぶらりんで、強い者と強い者の間でふわっと生きている。今の日本人に似た人物を描けたと思っています」と締めくくりました。

好きなことをちょっとだけ勉強して、世界を広げていく。

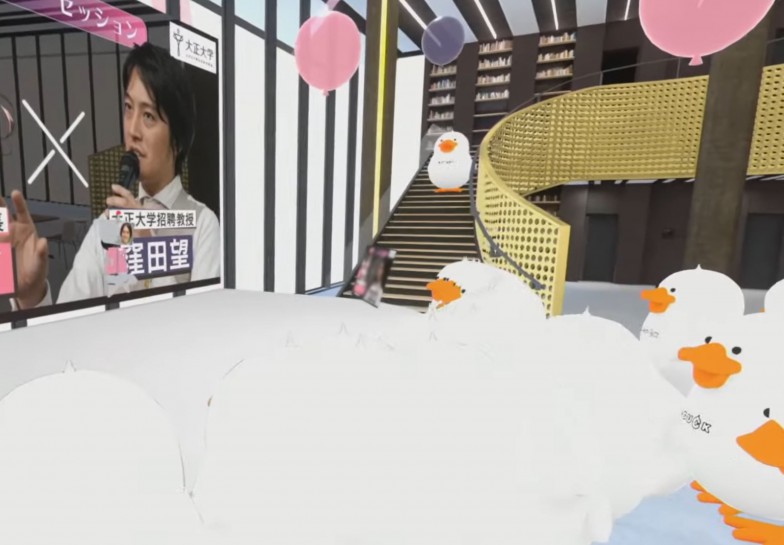

第2部は、池端俊策氏と佛教大学オープンラーニングセンター長の篠原正典氏による対談が行われました。テーマは「脚本家と生涯学習」。脚本家に必要な資質や描きたい人物像、これからの学びについてなど、さまざまな話題が飛び出しました。

学びについて語り合う池端氏(右)と篠原氏

特に対談の中で心に残ったのは、「人間を見ること」について。篠原氏が「発想力をどう育てるのか」と質問すると、池端氏は「人間を面白がること」と答え、例として庭の雉を見に来た近所の人の話をしてくれました。

池端氏は庭にオスとメスの雉(キジ)を飼っていて、雉のオスは色がキレイで、メスは地味。それを見ていた近所の人が「メスは、自分はこんなにキレイなんだと思っているから幸せだね」と話したそうです。オスとメス1羽ずつしかいないので、互いに自分の目に映る相手の姿しか知らず、自分も相手と同じ姿だと思っているはず。だからメスは自分がキレイで、オスは自分が地味だと思っているだろうというのです。「人間とは面白い物の見方をするものだな」と池端氏は感心したと言います。近所の人のユニークな考え方に驚くとともに、その出来事を宝物のように話す池端氏の様子も印象的でした。

そのほか、篠原氏は「人間が他の動物と違うのは知識欲があること」だと、自身の考えを述べつつ、池端氏に生涯学習について尋ねました。少し考えた後、脚本家として学び続ける必要性を「ものをつくることの基本は雑学」と話し始めた池端氏。「一つのことを深く掘り下げる学者と違って、世の中のことを広く浅く勉強する。何にでも興味を持ち、ちょっとだけ勉強する。そこからまた枝葉がついて次につながり、世界が広がっていく」と、自身の生涯学習論を話してくれました。生涯学習と聞くと大層に聞こえますが、“ちょっとだけ勉強する”と言われたら、ハードルが低くて取り組みやすいですね。

光秀や信長の生きた戦国時代と違い、今は人生100年時代。いろいろなことに興味を持ち、“ちょっと学んでみる”時間も機会もたくさんあります。何歳になっても、気負いせず、好きなことを学んだり、新しいことに触れたりしたいと思いました。