【ほとゼロ×Blooming Camp共催】大学人と企業人が語り合い、新たな共創の種を見つけ出す!「共創セッション」開催レポート

2025年4月24日 / ほとゼロからのお知らせ, トピック

2025年3月7日、新しい産官学連携の可能性を模索する「大学人と企業人で楽しむ共創プロジェクト」の締めくくりに、「共創セッション」を実施しました。本プロジェクトは、大学の価値を捉え直したうえで、共創の種を見つけ出すことを狙いとしたもの。ほとんど0円大学と、さくらインターネットの共創スペース「Blooming Camp」の共催企画による取り組みです。

プロジェクトは昨年11月にスタートし、大学関係者と産官民関係者に分かれて3回ずつ、大学について考える「再発見セッション」を実施。プロジェクトの集大成として、大学人と企業人が集まって開催した「共創セッション」では、これまでの対話の中で見えてきた大学の価値を踏まえ、どのような連携が可能なのかを自由に語り合いました。参加者各々、話が尽きないほど盛り上がったセッションの模様をレポートします。

▶中間レポートの様子はこちらからご覧いただけます

お互いの価値を掛け合わせるアイデアを見つけるグループワーク

昨年11月から今年2月にかけて行われた「再発見セッション」では、大学関係者と産官民関係者がそれぞれの立場で、大学の魅力や価値とは何かを改めて捉え直すために対話やゲームをしました。その中で、多様性を受容し、知を追究できる環境、教職員や学生という大学独特の人的資源、リアルに人が集まれる広いキャンパス、大学ごとの個性や歴史など、大学の持つポテンシャルの高さが見えてきました。

プロジェクト最終回の「共創セッション」には、「再発見セッション」参加者のうち、京阪神エリアの大学関係者、自治体関係者、メディア関連や一般企業、およそ20名に参加いただきました。Blooming Campに集い、何か新しい共創チャレンジができないかを探していきます。

ファシリテーターを務めるのは、フリーのプランナーであり、京都芸術大学大学院 准教授の武内伸雄さんです。「いきなり共創プロジェクトを生み出そうと気負う必要はありません。相手への興味関心を持ち、自分たちと相手の価値を掛け合わせることで生まれる可能性を面白がりながら今日の時間を過ごす中で、共創の種をたくさん見つけてください」と参加者に呼びかけ、セッションがスタートしました。

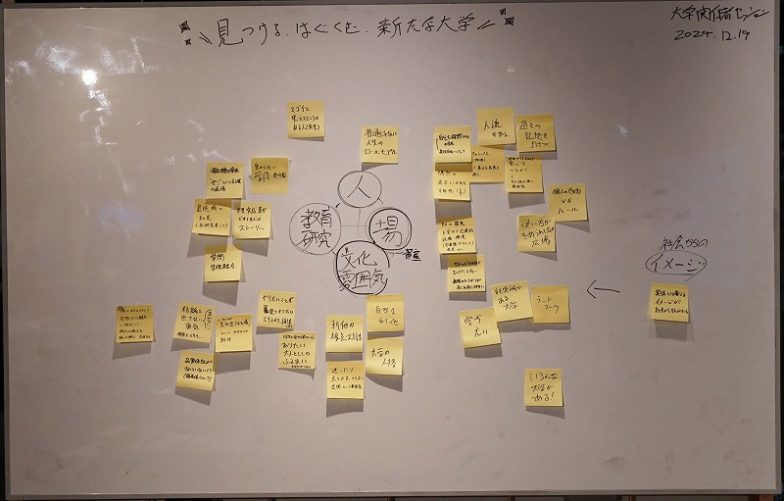

ウォーミングアップとして、初めにグループワークを行います。大学・産官民関係者が混在する3つのグループに分かれて、自由に共創のアイデアを出し合ってもらいます。まずは、「再発見セッション」を通じて見つけた、自分たちの組織が持っている価値(HAVE)と、やりたいこと(WANT)を各人がカードに記入。そのカードを持ち寄り、掛け合わせると何が生まれるか、グループ内で意見交換していきます。途中でメンバーを組み換え、15分間のワークを2セット行いました。

グループワークでのひとコマ

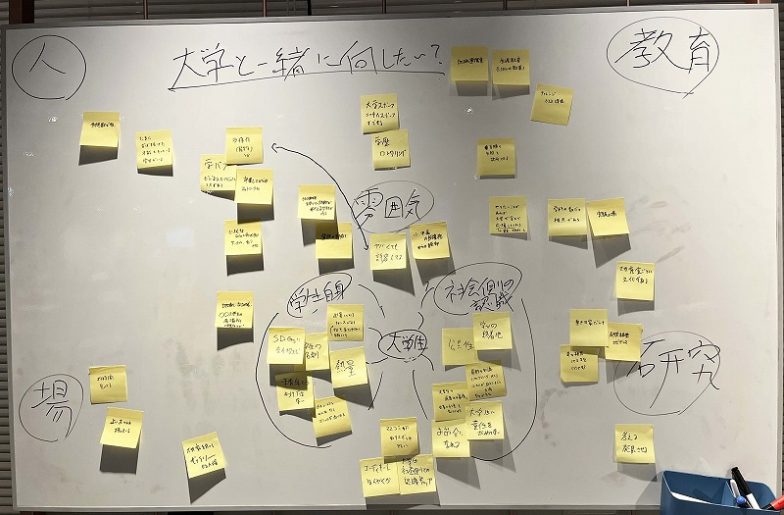

各グループでは、社会人の大学活用の促進、大学の持つ有形無形の財産の活用、キャリア教育における大学の果たす役割、社会に向けた研究内容の発信といった、幅広いテーマが話題にあがりました。「自治体と大学が連携した市民講座」「学内オフィスの設置」「研究の面白さを一般に伝える取材やイベントの実施」「コワーキングスペースを活用した幅広い大学間の学生の交流」など、共創のアイデアも出てきます。

共創の種となるアイデア出し

対話相手に興味関心を持ち、新しい共創の形を探す

グループワークを終えると、次はいよいよ大学関係者と産官民関係者をマッチングするペアワークです。向かい合わせの席を用意し、1対1で対話して5分間の設定時間を過ぎると産官民関係者が一つ隣の席へ移動していくという、婚活パーティでよく見られるベルトコンベアー方式で実施しました。

ペアワークの様子

グループワークでまだ顔合わせをしていないメンバーもいるので、初めに自分たちの組織のHAVEとWANTを紹介したうえで、相手との共創のアイデアを語り合います。グループワークの時よりも、さらにお互いの価値や特色に注目してアイデアを深掘りしていきます。企業活動の中で出てくる廃棄せざるを得ない材料の有効活用の仕方、防災の取り組みをビジネスチャンスに変えるアイデア、企業の専門性を活かした実践学習などについて、意見を交わしました。企業が関わって地域社会に向けた大学主催イベントの充実を図れれば、地域の人々に大学の学びをより効果的に伝えられるうえ、企業や大学は地域に存在をPRできるとし、積極的に連携を図っていきたいとの声も聞かれました。

次々と対話する相手が変わっていく中で、参加者はそれぞれの相手が持つ価値の違いを感じていたようです。話しているうちに、各大学によって強みとしている分野、取り組み内容、文化などは異なり、産官民の組織も他にはない価値を持っているとわかってきます。相手がどのような価値を持っているのか、皆さんは興味関心を持って耳を傾けていました。また、相手が課題に感じていることについても、共創によって課題解決が実現可能なのかを熱心に話し合う姿が印象的でした。

セッションを終えた参加者は、約2時間にわたって高い熱量で話し続けていたため、少々疲れた様子。ただ、限られた時間内では話し足りなかったようで、セッション終了後も参加者同士の対話が続いていました。今回のプロジェクトで少しでも共創の種が見つかったのならば、自由に関係性をつないで、その種を育てていってほしい。そして、実際に共創プロジェクトが実現し、ほとゼロで紹介できる日を楽しみにしています!

共創セッションに参加者の皆さん。ご参加、ありがとうございました!