人工知能で社会はどう変わる? 関大シンポジウムで考える、私たちのこれから

AI(人工知能)をはじめ、科学技術がますます発展していくなかで、私たちの生活は今後大きく変化していくと予想される。これら変化をどう受け止め、未来都市はどのようになっていくのだろうか。関西大学東西学術研究所のシンポジウム『AI×哲学×デザイン 未来都市としての大阪を考える』に訪れ、各分野の専門家の知見から、未来の世界を読み解くヒントをもらった。

人間の知能の発達と人工知能の関係

大阪大学先導的学際研究機構特任教授・浅田稔先生は、人工知能に関する数々の研究について語った。浅田先生は、自律ロボットによるサッカー競技、ロボカップの創設者の一人であり、レオナルド・ダ・ヴィンチを再現した精巧なアンドロイドを作ったことでも知られている、認知発達ロボティクスの第一人者だ。

浅田稔先生は、人工知能の“育て方”について語ってくれた

人工知能の発達に大きく寄与したのは、ビッグデータと深層学習の二つだと、浅田先生はいう。深層学習とは、人間の神経細胞の仕組みを模したシステムで、人工知能に学習させる手法のこと。スマートフォンの音声認識や車の自動運転技術といった私たちの身近にある最新技術にも、深層学習を活用した人工知能が使われている。

この深層学習は、視覚・感覚情報に強く、画像認識ではすでに人間の精度を超えているが、運動情報には弱い。「運動させるために一千万回の試行をさせようとすると、ロボットは壊れてしまう」。では、人間の赤ちゃんはどのように運動しているのかというと、社会的環境の中でいろんな情報を得ることによって試行の回数を減らしているのだと先生はいう。

また、学習するうえで運動経験が非常に重要な要素だという話のなかで、仔猫を使った実験事例が紹介され、これがとても印象深かった。生後2週間の双子の仔猫のうち、一方は自分で動けるようにし、もう一方は動くことができない環境に置いた。数週間後、崖のビジュアルを見せると、自分で動かない仔猫は崖の前で止まらずに歩いていったという。これは、視覚情報が入っているにもかかわらず、物理的に解釈ができていないから。身体運動があることによって、視覚情報の意味が分かるということだ。“頭ではなく身体で憶える”という、非科学的にも思えるようなことが、実は科学的に重要な意味を持つのだと驚かされた。

人間の発達は、未だに解明されていない部分が多い。人間の赤ちゃんは母親の中にいる胎児のうちから、あくび、前屈などのいろんな運動が始まり、触覚・視覚・聴覚といった感覚もすでに得ており、生後1年でさまざまな行動を学習していく。生後5ヶ月でロボットが運動する際の順逆モデルを学習し、生後1年で食べるマネをするなどの“ふり遊び”、ロボットでいうところの内的シミュレーションができるようになる。

「1年でこれらすべてを学習できるロボットを作れと言われたら無理」と、浅田先生は断言する。なぜなら、なぜ赤ちゃんがこれだけのことをできるのか、という謎自体が解明されていないからだ。浅田先生の主要研究分野である“認知発達ロボティクス”とは、こうした人間の知能が創発・発達するメカニズムを解明することであり、これをロボット育成に活かす分野になる。現在、先生は、赤ちゃんの月齢別のロボットを製作し、課題を解明していこうと研究を進めている。

会場には、幅広い世代の人たちが訪れた

知を総合してめざす、都市・環境の未来

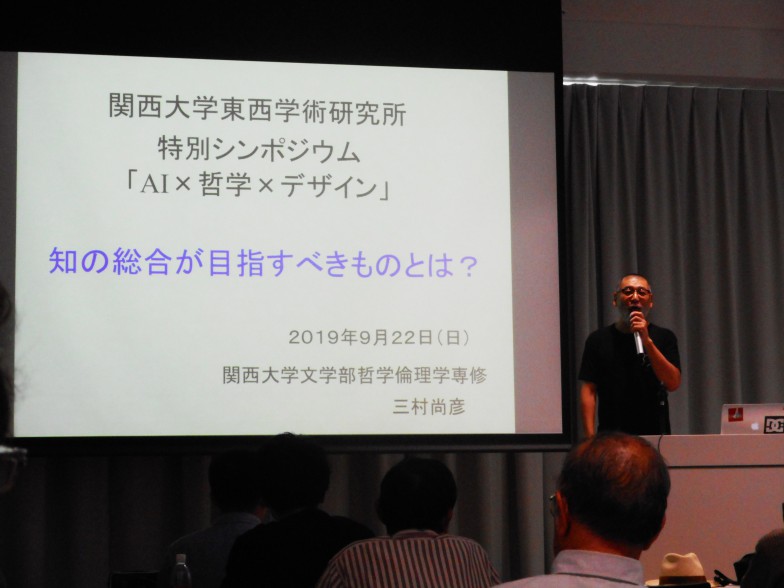

関西大学文学部教授・三村尚彦先生は、「科学と哲学・思想、デザイン・アートといった知の総合によってめざせるものは何か」というテーマのもと、哲学の視点から考察を行った。

三村先生が将来の都市や生活世界について考えるための手がかりとしたのは、現代美術家の荒川修作とそのパートナーであるマドリン・ギンズだ。荒川修作は欧米でも非常に評価された現代美術家で、岡山県の『奈義町現代美術館』、岐阜県の『養老天命反転地』、東京都三鷹市の『三鷹天命反転住宅』などの作品で知られる。斜面や波打つ床、球体の部屋などで構成されるこれらの作品は、荒川+ギンズの独特な感性によって作られた、異彩を放つ空間だ。何の予備知識も持たずに訪れた人は、きっと驚き混乱するだろう。

彼らは自分たちのことを“コーデノロジスト”だと称し、「科学・芸術・哲学を総合して実践していくことによって、新しい価値観、本当に生きやすい世の中、もしくは本当に生きやすい世の中を感じ取る人間を作り出すのが役割」だと言った。環境や住空間を新たにデザインし直すことで人間を徹底的に改変しようとしたのだ。

また彼らは、『三鷹天命反転住宅』に住めば人は死ななくなる、とも言った。この住宅で味わうバランスを崩すという非日常的な感覚は、身体の中心にある重心が外に出て行く“生命の外在化”を引き起こす。これによって“私”が外に出ていき、あらゆる場所が“私”になるのだと、彼らは主張するのだ。さらに、荒川は自著のタイトル『Architectural Body』を「建築する身体」と訳し、「我々の日常的な行為は全部建築するということなんだ。建築することによって、新しい生命の構築へと向かいたい。そのプロセスを通して法律や制度、倫理や道徳を変えたい」と考えを述べている。三村先生は、「建築する身体とは新しい生命を構築すること、あるいは意識や心の創発と同じことだと思う」と語った。

三村尚彦先生は、生命の捉え方について新たな視点を提供してくれた

アンドロイド『ALTER』を開発した人工生命の研究者である、東京大学の池上高志先生は、荒川がやっていたことと『ALTER』は関係が深いと発言している。この発言が出た理由を、三村先生は「人工生命というのは、自律化が根本的に必要です。自律的にふるまうシステムは生命だと、池上先生は考えたのではないか」と推察する。そして、「人間も機械もこれから人工生命化していくだろう。境界線はあまりない。人間が機械化していって命の概念などが変わっていったら、倫理や道徳は大幅に変わるだろう」との池上先生の考えを披露した。

さらに先生は、単に良い建物を作るとか、システムをより良いものにすることで、今、直面している問題を解決していくという、都市・環境における一般的な近未来ビジョンに疑問を呈した。

「荒川・ギンズが願ったように、科学や哲学、芸術などを総合することによって、都市そのものを生命化する方向性を考えてみたらどうか。人だけではなく、町全体、空間全体にも生き生きしているという表現が当てはまる。単に活発というのではなく、生命化する。町や空間が内部にダイナミックな力を持つことで、新しい倫理や価値が生み出されていくのではないか」。三村先生は、都市・環境について、そんな未来を思い描いている。

時代に必要とされるデザインとは

最後に登壇したのは、京都造形芸術大学情報デザイン学科教授・服部滋樹先生だ。先生は、デザインの歴史を紐解きながら、デザインの世界における未来像について語った。

服部先生の話は、「赤い」「中は白い」「甘酸っぱい」「子どもの頃、母がすりおろしてくれた」といったキーワードから連想するものは何かという問いかけからはじまった。答えは“りんご”。キーワードの中で注目すべきは、「母がすりおろしてくれた」というもの。表面を表すだけでなく、このキーワードのように、記憶や思い出をどう引き出すかということにデザインが活用される場合が増えているという。

かつて20世紀は、物や形を表すのがデザインだった。戦後の復興期だと焼け野原の状態から生活を生み出していくことが、工業化が進むと不便を便利に変えることが、デザインの主な役割だった。デザイン=機能性の時代だ。

70年代のベビーブームの時代には嗜好性が広がっていき、中身は同じでも表層を変え、デザインは機能性から豊かさへと変化していく。90年代になると、デザイン=経済。社会はバブルに突入し、この頃のデザイナーの使命は誰も見たことがないものをデザインすることだったという。消費のためというより、時代の象徴性をつくるというミッションが与えられた時代だった。

そしてバブル崩壊後、「モノとコト」という時代から、「ヒト→コト→モノ」というものづくりの在り方に変化していったと服部先生は考察する。ヒトが出会い、コトが生まれ、コトのためにモノが生まれる、というものづくりの在り方だ。かつては仮想ターゲットを設定して、ものづくりが行われていたが、目に見えない相手よりも、目の前にいる相手とどうものづくりをするかというのが「ヒト→コト→モノ」の流れではないか、という。

服部滋樹先生は、デザインのこれまでとこれからについて教えてくれた

現在、デザインが生まれるプロセスの中でも変化が起きている。デザインは形を作っているだけではなく、リサーチ、調整、検証、解体、編集、再構築、アウトプットという流れのなかで生まれてくる。ユーザーは、アウトプットされたものを広告で見ているだけ。ものを見る目を持っている人が多ければ広告だけで商品を理解してもらうことができたが、インターネットでものを買う人が多くなった現在、「ものの本質がわからず、値段でものを見ている人の方が多くなっているのではないか」と先生は感じている。ものづくりの本質を伝えていかないと、もの自体が伝わらないのではないか、そういう時代になってきているようだ。

また、広告を信じない人の増加も見受けられる。たとえば、スーパーマーケットの売り場で野菜のパッケージに貼られている生産者の顔写真を見たことがある人も多いだろう。本来なら、商品の説明をするシールが貼られていればいいはず。生産者の顔写真は、リサーチのパートに含まれるような“作るプロセス”のひとつだ。“作るプロセス”とは、誰が、どんな場所で、どんな思いで、どんな技術で作っているのか、というようなこと。もの自体に理解が及ばなくなったとき、あるいは広告を信じない人が増えている今、背後にある“作るプロセス”にこそメッセージがあり、それをどのように伝えるかが大事になっている。

服部先生は、「デザインでよく出てくるブランディングという言葉を漢字で表すと、“物語”であると思う。物が語る時代から、物を語る時代になっているのが現状。そして、楽しく語るべき。参加してみたいという気にならないと手に取らないので、良き参加者をどう作っていくのかが重要だ」と今のデザインの現状を分析。デザインの世界でもイノベーティブな未来像をどう作っていくべきか、という課題があると語った。

新しい時代を生きる私たちに必要なこと

最後に、三人の登壇者に加え、関西大学文学部准教授・門林岳史先生を進行役に総合討論が行われた。中でも印象的だったのは、それぞれ表現は変われど、「狭い専門分野でとどまらず、分野を超えて展開すること」「研究を楽しむ、遊びを忘れない」という発言をしていたこと。各分野の第一線で活躍する研究者やクリエイターが、現代社会においてさまざまな場面で求められている“効率化”とは逆の方向性を大切にしていることを意外に感じた。しかし、そういった回り道や遊び心がないと得られないものがあると、彼らは経験から実感しているのだろう。変化が著しく余裕のない時代を生きる私たちにとって、必要な心構えではないかと感じた。

また、各登壇者の発表や総合討論で触れられていたように、科学技術の進歩にともなった新たな道徳・倫理の確立が欠かせないのだとよく分かった。たとえば、臓器移植や遺伝子検査による胎児の選別など、すでに私たちの身近なところに、以前は議論されることのなかった道徳・倫理の問題が存在している。今後、AI等のさらなる技術革新によって、考えるべき道徳・倫理の問題が新たに出現していくのだろう。私たちは新たな科学技術をただ漫然と享受するのではなく、それらの技術を社会でどのように位置づけて利用していくのか、社会的なコンセンサスを図るために、社会の一員として考えていく必要がある。今回は、そんな気づきを与えてくれたシンポジウムであった。

門林岳史先生を進行役にした総合討論で、イベントは締めくくられた