決められずに悩んでいる人へ。「ラク」に「良い」選択をする方法を、早稲田大学の竹村和久先生に聞いた

2025年12月11日 / 大学の知をのぞく, この研究がスゴい!

みなさんは、定食屋さんで何を食べるか、一瞬で決められますか。筆者はなかなか時間がかかるタイプです。ちなみに先日は、登山ウェアを買うためにアウトドアショップに行くも、あまりにも多い選択肢を前に気後れしてしまい、何も買わずに帰りました……。

私たちは日々、無数の選択をして生きています。今日のランチに何を食べるか、次の旅行先で何を着るか、といった些細な決定もあれば、どの会社に勤めるか、マイホームを買うべきかなど、重大な決断もたくさんあります。迷わずにベストな決定ができればラクなのに……と思ったことは、誰しもあるのではないでしょうか。

そこで、人がどのように意思決定を下すのか、その心理的・行動的プロセスを研究する「行動意思決定論」の専門家である早稲田大学の竹村先生にインタビュー。今日からラクに合理的な判断ができるようになるテクニックを教えてもらおうと息巻いていた筆者でしたが、先生が教えてくれたのは、「自分をよく知ること」の大切さでした。

人間は合理的な存在、ではない

「行動意思決定論」は、「人間が判断をしたり、物事を決めたりする行動を記述していく学問」だと竹村先生はまず説明してくれました。ポイントは、「記述」です。

伝統的な「意思決定論」という学問は、人間は合理的な存在だと仮定して、「人間の意思決定はどうある『べきか』」を考えてきました。しかし、わが身を振り返れば誰もがわかるように、人間は合理的な存在ではありません。ダイエットをしているのにコンビニでついついケーキを買ってしまうのが人間なのです。

この非合理的な人間像に迫ろうとしてきたのが心理学であり、その心理学と密接に関わり合いながら生まれたのが、行動意思決定論です。理念や理想を打ち出すよりも、人間の実際の行動や認知過程を観察して書きおこすことを重視します。ちなみに、近年ビジネス書でもよく取り上げられる「行動経済学」も、「実際の行動を観察する」ことを重視する新しい学問潮流に属しています。

竹村先生は高校生のときから、自分自身が合理的でないことを反省していたそうです。大学で経済学部に進学したのち、「実際の人間の心理や行動を調べないと、いくら理論的に経済を学んでも意味がない」という考えを強め、文学部心理学専攻に転部。消費者行動や社会心理学を学んだあと、大学院のころから行動意思決定論や、行動経済学の祖である心理学者カーネマンとトベルスキー(2002年、カーネマンはノーベル経済学賞を受賞)らの理論に触れ、研究を進めたといいます。大学院卒業後、物理学や数理工学系の先生たちとの交流に触発されて、人間が考えるプロセスに数理モデルを使って迫る研究を本格化させました。

いろいろな領域を渡り歩いてきた40年の集大成がいまの研究なんですねと聞くと、「まあ、よく言えばそうです」と笑う竹村先生

計算機シミュレーションが裏付けた「二段階意思決定」のススメ

「人間が考えるプロセスに数理モデルを使って迫る」と聞いて、「なんのこっちゃ」と思った人もいるでしょう。ここで、パソコンを購入する場面を例に、竹村先生の研究の一端を覗いてみましょう。

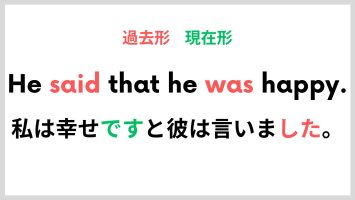

店頭に4つのパソコンのモデル(a、b、c、d)があるとして、私たちは通常「aのほうがbより好き」「aとbは一緒かな」「bのほうがいい」といった比較をした上で判断を下します。こうした「どれを好むか」の関係を、学術的には「選好関係(Preference relation)」と呼ぶそうです。

また、多くの人はa~bの4台の組み合わせにおいて「この2つのパソコンのうち、どちらが好きか」を一応は判断できます。こうした“すべてのペアを比較できる”ことを「完備性(連結性)」といいます。そして、一般的には「aがbより良い」「bがcより良い」なら「aがcより良い」という結論になります。このように、好みの関係がぐるぐると循環しない性質を「非循環性」と呼びます。もしこの関係が循環してしまうと、例えば「aがbより良い」「bがcより良い」にもかかわらず、「cがaより良い」という矛盾が生じ、永遠に「最良」の選択肢を決定できなくなってしまいます。非循環性とは、このような一貫した好みの関係が維持されることを意味します。

こうした思考で判断をすれば、a~dのどれかが「最良の選択肢」になります――と言いたいところなのですが、人間の意思決定はもっと複雑で、実際はそうもうまくいかないことのほうが多い。なぜなら、私たちはパソコンを比べるときに「価格と性能はaがいいけれど、デザインはbがいい」というように、複数の指標を判断基準にしているからです。これを「多属性意思決定」といいます。

私たちがほとんど無意識に行っている「多属性意思決定」は大きく2つにわかれています。

補償型

価格・機能・デザインの属性それぞれに点数をつけ、総合点で比較する方法です。最も代表的なのは「加算型」で、なかでも特定の属性(「値段が一番高いもの」「容量が一番大きいもの」など)を重視する場合は「荷重加算型」、均等に重みづけをする場合は「均等荷重型」と呼ばれます。

非補償型

「条件に合わなければ即アウト」と、足切りする方法です。典型的なのは、最も重視する属性だけで決める「辞書編纂型」、そして「◯万円以下」「重さ◯g以下」など、条件を満たさない選択肢を一つずつ落としていく「EBA(Elimination by aspects)型」です。

やっかいなのは、どの意思決定方法を使うか、どの選択肢から比較するかによって、最終結論が変わってきてしまうということです。家電量販店に入ったときのことを思い浮かべてください。店頭に「お、これでいいじゃん」と自分がほしい条件に合うパソコンがあったら、もう他の製品を検討したり他のお店をチェックしたりせずに買って帰る……というのは、結構あるあるではないでしょうか。また、多属性を比較する「補償型」は多くの情報を処理する必要があるため、ときに負担になることもあります。合理的に判断することは、思っている以上に難しいのです。

そこで、竹村先生らの研究チームは、被験者に複数の選択肢を見せ、そのときの眼球運動をモニタリングすることで、人はどの属性をどの順番で見て、どのタイミングで判断が切り替わるのか実験しました。すると、私たちはいくつかの異なる方法を使い分けて意思決定していることが明らかになりました。

眼球運動測定装置を使った実験の様子

眼球運動測定装置を使って意思決定過程をモニタリング。この被験者の場合は画面の右上から右下を注視していることがわかる(大久保・竹村,繊維製品消費科学52(12),744-750,2011)

この実験結果を踏まえて、さらに、横軸に認知的努力(Elementary Information Processes: EIP/情報を処理するために集中しエネルギーを費やすこと)を、縦軸に相対的正確さ(Relative Accuracy: 最も周到かつ総合的な比較手段と見なされる荷重加算型を経て至った結論を1とし、それにどれぐらい近いか)を設定。どの決定方法をどの順番で組み合わせると、軽い認知的努力で、高い相対的正確さを達成できるか――つまり、どうすれば“ラクに合理的な判断”ができるかを、計算機シミュレーションで割り出しました。その結果が下の図です。

赤の〇は筆者加筆(竹村・原口・玉利,認知科学22(3),1-21,2015)

赤い〇で囲んだところに注目してください。ここは、まず辞書編纂(最も重視する属性だけで決める)型、またはEBA(条件を満たさない選択肢を落とす)型という非補償型の決定方法を用いて選択肢を絞ったあとに、荷重加算型で比較するという意思決定を行ったときの結果です。赤い◯で囲んだ部分が、突出しているのがわかるでしょう。つまり、これが、判断において最も効果が良かった組み合わせです。

竹村先生はこれらの研究結果を受けて、「自分にとって一番大切なことをひとつ選び、それを基準に選択肢を2つに絞ってから、よく比較して最終決定」をすることが、一番“ラクで合理的な”意思決定をする方法であると教えてくれました。

この実験結果、難しく聞こえるかもしれませんが、実は多くの人の実感と一致していると思います。「すべての選択肢を比較検討せよ」というアドバイスも世の中に溢れていますが、「そんな理想を言われても無理」と感じる人は多いはず。代わりに私たちは、自分にとって大事な指標でバッサリ絞り込んでから、残った選択肢を比較検討するという、二段階意思決定を知らず知らずのうちにしているわけです。引っ越し先を探すとき、不動産サイトに掲載された物件を上から一個一個検討する人はいません。「南向き/2階以上/駅徒歩10分」で絞り込んでから、該当する物件を吟味するのではないでしょうか。

私たちが普段から何気なくしていることが実は最も合理的だったということが、数理モデルによって裏付けされているのがおもしろいですね。

合理性のその先にある、「良い意思決定」

ただし竹村先生は、合理的であることや、論理的に考えることに、それほど大きな意味を見出せないと話します。合理性を超克した、「良い意思決定」について考えること。これが、竹村先生の本当の問題意識なのです。

「意思決定において大事なのは、『自分にとって一番大切なことは何か』をいつも考えることです。それが、『良い意思決定』につながります。何が『良い』かは、僕が決めることでもなければ、社会が決めることでもない。その人自身によって、『良い』と判断された意思決定をすることが、『良い意思決定』です」

そう話す竹村先生は、スマホを持っていないそう。面倒くさい、地図アプリを使用することで空間感覚が落ちるのが嫌だ、人とつながりたいという欲求がない、など理由はさまざまだそうですが、「自分自身で考える時間をしっかり持ちたい」という気持ちが強いのだといいます。

いまや、音楽や動画のストリーミングサービス、検索エンジンなど、あらゆる場面で「AIレコメンド」が浸透していますが、AIは「自分にとって一番大切なことは何か」は教えてくれないと竹村先生は指摘します。自分にとって何が一番大切かを考えられるのは、自分しかいないのです。

今後は、個人の意思決定だけでなく、集団の意思決定や、人々がどんな社会を「良い社会」として求めているかについて、もっと研究していきたいという竹村先生。

「エリートが勝手に『これが良い社会や!』と言って私たちの社会のあり方を決めるのは恐ろしいじゃないですか。だから、実際みんなはどう思っているのかを調べたいんです。そうして、議論するための判断材料を提供することが、僕の研究のひとつの役目かなと思っています」

さらに「最近は英語で発表することが中心になりましたが、日本語でもっと論文とか本とかを書いたほうがいいですね」とも。ぜひ、よろしくお願いします!

* * *

定食屋さんでの注文を一瞬でこなせるようになるには、「自分が一番好きなのは、肉か魚か」「魚は、焼き魚か煮魚か」について日々考える必要がありそうです。

問題は、そんなに簡単に答えが出せる事象ばかりではないということです。自分にとって一番大切なことは、お金か夢か。キャリアか家族か。できるだけ長く生きたいのか、尊厳をもって死にたいのか……。「自分にとって一番大切なことは何か」が、自分でもわからないという人は多いでしょう。でも、そのまま自分を知ろうとせずに、周囲の人や状況に流されて生きていたら、あるとき物凄く後悔するかもしれません。

筆者はこれから、「自分にとって一番大切なことは何か」という竹村先生がくれた難題に、立ち向かってみようと思います。たまにはスマホを遠くに置いて。

(編集者:児嶋美彩/ライター:奥地維也)

。見よ、このチーズの海を! 「あ、このピザおいしいやつだ」と一目でわかる生地の焼き上がり](http://hotozero.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/hokudai_marche_6-784x523.jpg)