「博物館浴」で心身共にリラックス。コロナ禍で注目される博物館と健康の関係について、九州産業大学の緒方泉先生に聞いてみた。

2022年12月20日 / 大学の知をのぞく, この研究がスゴい!

年の瀬も近づき、一年間の出来事を振り返りたくなる今日このごろ。さて、今年あなたはどんな博物館に行っただろうか?

美術館、自然史博物館、民俗資料館、天文台、動物園に水族館。コロナ禍で予約制になっている館も多いものの、気分が塞いでいるときなんかにふらっと出かけると良い気分転換になる。筆者は今年もずいぶんお世話になった。

今、そんな博物館の健康効果に注目が集まっている。森林浴ならぬ「博物館浴」を提唱して実証実験に取り組んでいるのは九州産業大学の緒方泉先生だ。いったいなぜそんな研究を始めたのか、コロナ禍で注目される博物館と健康の関係について伺った。

(記事冒頭の写真は、福岡市美術館で行われた実証実験での見学風景。)

人々の健康とウェルビーイングを支える新しい博物館像

「終わりの見えないコロナ禍によって、世界中で健康に対する不安や孤独感を抱える人が増加しています。たとえば子どもに注目してみますと、ユネスコが発表している『世界子供白書』によれば、6人に1人がメンタルに不調を抱えているというのです。日本でも不登校になってしまう児童・生徒の増加が社会問題になっています。また、先進国では高齢化が進み、医療費は増大するばかりです。そんななか、欧米の博物館業界では、博物館が人々の健康やウェルビーイングの課題にどう貢献できるかというテーマが活発に議論されています」

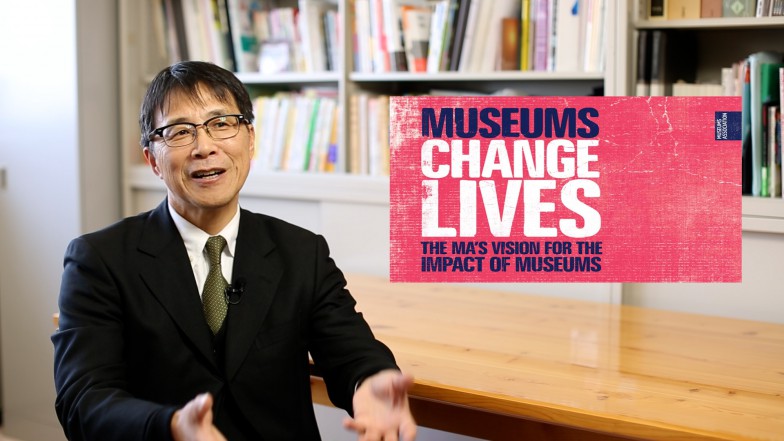

そう教えてくれたのは、2022年3月まで九州産業大学美術館の館長を務め、現在は同大学の地域共創学部で教鞭をとる緒方泉先生。緒方先生が博物館の健康効果に着目したのは、海外の先進的な事例を知ったことがきっかけだったそうだ。

お話を伺った緒方泉先生

「たとえば、イギリスの博物館では『MUSEUM CHANGE LIVES』というスローガンを掲げ、コレクションを利用した子どもたちへのメンタルヘルス支援をはじめ、さまざまな世代の支援活動を行っています。オランダのフローニンゲン美術館では研修医を対象にアート鑑賞プログラムを実施し、ストレスの軽減、観察力や共感力の向上につなげています。アメリカで行っている『マインドフルミュージアム』は、作品鑑賞とマインドフルネス(瞑想)を組み合わせたプログラムです。さらに、カナダでは精神的な疾患を抱えた患者さんに対して医師が『博物館』を処方するという取り組みが2018年から始まっています」

カナダではお医者さんにかかったら処方箋に「博物館」と書かれ、薬の代わりに入場券をくれるというのだから驚きだ。こうした取り組みを後押しするように博物館の健康効果についての研究も進んでいるようで、イタリアで行われた実験では古美術を鑑賞すると心が落ち着いて血圧が下がり、現代美術を鑑賞すると反対に血圧が上がるという結果が出たという。

博物館業界はコロナ禍で最も打撃を受けた業界のひとつだろう。そんななかで欧米の博物館は自らの存在意義を問い直し、どんな人にも開かれた社会包摂の場、人々やコミュニティをケアする場として生まれ変わろうとしている。一方、日本の博物館の現状は?

「日本では、『博物館といえば勉強する場所、知識を得る場所』という先入観が根強く、どうしても『敷居が高い場所』と思う人が多いように感じます。それはたとえば、展覧会を見に行くと必ずと言っていいほど格式張った『ご挨拶』のテキストからはじまるところにもあらわれています。もちろん学びの機会を提供することも非常に重要なのですが、本当にそれだけでいいのでしょうか。

文部科学省の調査によれば、国民一人が一年間で博物館を訪れる回数はたったの1回だといいます。誰にでも開かれているはずの博物館を、限られた人だけが勉強しにくる場所にしておくのはもったいないですよね。そこで私は、日本でも健康という切り口で博物館の新しい価値を提示したいと思い、『博物館浴』の研究を始めました」

ほんの10分の「博物館浴」でリラックス効果、血圧の改善も

緒方先生がめざすのは、日本でも医師が患者さんに博物館を処方するのが当たり前になることだ。とはいえ、科学的な根拠がなければ医師や行政を巻き込むことはできない。そこで緒方先生は、すでにエビデンスが認められている森林浴の実験手法を使って博物館の健康効果を測定してみることにしたという。

「博物館に行くと緊張がほぐれて身体が楽になったり、エネルギーを貰えたりすることは、感覚的には誰もが体験していることではないでしょうか。そこをあえて数値で証明することに意味があると考えました。中高生、大学生、博物館関係者など幅広い層を対象として2020年9月から実証実験をはじめて、これまでに30を超える館で実施しています。

実験の参加者には、最初に質問紙を使ってストレスを測る心理測定と、血圧・脈拍を測る生理測定を受けてもらいます。それから博物館を見学してもらい、見学後に再び数値を測ります。鑑賞前後の数値を比較してみると、怒り、混乱、抑うつといった精神状態を示す数値が多くの参加者で低下しました。さらに、もともと高血圧の人は血圧が下がり、低血圧の人は血圧が上がる、つまりいずれの場合も正常値に近づくという傾向が見られました。博物館浴には心身をリラックスさせる効果があることがわかってきたのです。

こうしたリラックス効果は、美術系、歴史系、自然史系、考古系、民俗系など館種にかかわらず、普段から博物館によく行く人でも、あまり行かない人でも見られました。とくに驚いたのは、10分、20分といった短い鑑賞時間でも効果が現れることです。博物館に行くとどうしても時間をかけてすべての展示を見て回らなければいけないような気がしてしまいますが、ほんの10分立ち寄ってみるだけでも十分にリラックスできるのです」

福岡市美術館での実証実験で、見学前に生理測定を受ける参加者

気分が晴れるだけでなく血圧まで改善してしまうとは、まさに「サウナでととのう」の博物館バージョンだ。実験に参加した高校生にこの結果を伝えると、「試験前でしんどくなったときに、20分だけ博物館に寄り道するようにします」と、さっそく生活に取り入れてくれたそうだ。

「先に触れたイタリアでの実験結果のように、博物館のジャンルごとに得られる健康効果の違いがはっきりしてくれば、目的に応じた使い分けもできるかもしれません」と緒方先生。今日は民俗資料館でリラックスしようか、それとも現代美術のギャラリーでエネルギーをもらおうか……日常のなかにそういう選択肢が増えるのは素敵なことだと思う。

全国の博物館で草の根的に広がるネットワーク

そんな博物館浴は、コロナ禍で来場者減少に悩まされる地方の博物館にとっても切り札になるかもしれない。

「現在、日本には5700を超える博物館や類似施設があるとされています。この数は世界でもかなり多いほうなんですが、そのほとんどは地域の小さな博物館なんです。博物館浴があたりまえになれば、そうした小さな館が生き残っていくことにもつながるでしょう。さらに過疎地域の高齢者の健康維持、そして医療費の軽減にも寄与できます」と緒方先生。たしかに、都会の大きな美術館で開催される特別展もいいけれど、博物館浴を生活に取り入れるなら気軽に行ける近場の博物館のほうがなにかと便利そうだ。

博物館浴が新聞などで取り上げられるようになってからは、全国の博物館から緒方先生のもとへ「ぜひ当館でも実証実験を」という連絡が舞い込んでいるという。学芸員さん、職員さんのなかには現状を変えたいという思いを持った人もたくさんいる。そうした人々が緒方先生に共鳴して、ネットワークが広がってきているのだそうだ。

「北から南まで、全国の博物館のみなさんに協力していただきながら実証実験を進めていきたいです。現在はどんどん協力してくださる館が増えてきている段階ですが、今後は統一的な研究手法を確立して、まずは国内で、ゆくゆくは世界中の博物館で連携して比較研究ができる体制をつくりたいです。たとえばですが、世界共通の処方箋ができて、それを持っていれば海外旅行先で安く博物館を利用できる……そんなことになってくれば面白いですよね。いろんな可能性がある研究分野だと思います」

ネットワークの意義は博物館浴の実証実験だけにとどまらない。緒方先生はここ5年間、文化庁の事業の一環として博物館職員・学芸員向けの講座を開講し、情報交換と交流の場を提供している。この記事のインタビュー前にZoomで開かれた講座の様子を少し覗かせていただいたのだが、参加者それぞれが自身の館で手掛けている取り組みを紹介されていてとても興味深かった。たとえば滋賀県甲賀市では、高齢者の方が集まる施設に博物館が所蔵する民具を持っていって、昔を思い出しながら自由に語ってもらうことで幸福感を高める「回想法」に取り組んでいるという。緒方先生が館長を務めていた九州産業大学美術館でも、病院と連携して患者さん向けのオンライン鑑賞プログラムに取り組んでいるそうだ。

九州産業大学美術館と病院が連携して開催したオンライン鑑賞会の様子

海外の事例に学ぶため、2023年2月にはオンラインでイギリスと日本をつなぐ国際シンポジウムを開催するという。テーマは子ども・若者のメンタルヘルス支援に博物館がどう貢献できるか、というもの。まだ大きなムーブメントとはいえないかもしれないが、新しい博物館の価値創造は日本でも草の根的に広がりつつあるようだ。

博物館は、明日を生きるためのエネルギーをもらえる場所

ところで、筆者にとってのはじめての博物館体験は(家族で行った動物園・水族館を除けば)小学校の社会科見学で行った地元の民俗博物館だったような気がするが、申し訳ないことにほとんど記憶に残っていない。人々がもっと気軽に博物館を利用できるようになるには、博物館との最初の出会い方も大切なのではないだろうか。インタビューの最後に緒方先生に聞いてみた。

「小学校で博物館を訪れたとき、筆記式のワークシートを配られて、解説パネルの文章を一生懸命書き写したという人も多いのではないでしょうか。せっかく実物の展示品を見る機会があるのに、文字を書くだけだったという印象しか残っていなかったら、大人になってもわざわざ博物館に行きたいとは思えないかもしれませんね。

私が美術館で子どもたちを受け入れるときは、『今から20分で、お気に入りの作品をひとつ探してこない?』と声かけをします。20分経ったら、みんなでそれぞれのお気に入りを見に行きます。子どもたちは自分のお気に入りの作品の展示場所を覚えていて、ちゃんと案内してくれるんです。そして、どんなところが気に入ったのかを自由に紹介してもらいます。気に入った作品でなくても、ヘンだと思った作品とか、なんでも構いません。まずは博物館は好きなものに出会える場所だと覚えてもらうことが大切で、材質や技法といった知識に興味を持ってもらうのはその後で構わないんです。

似たような例として海外の博物館でよく見かけるのは、順路の最後に展示室の見取り図のパネルが掲示されていて、来場者は気に入った資料のところに付箋紙を貼って帰るというものです。筆記式のアンケートを書くのは少し面倒だと感じる人も、付箋紙方式なら気軽に自分が展示に参加している実感を得られますから、自然と貼りたくなりますよね」

なるほど。推しを探すつもりで行けば、年齢に関係なく誰でも博物館を好きになるきっかけをつかめそうだ。友達を誘ってお互いにプレゼンしあったら楽しいだろう。

九州産業大学美術館にて、鑑賞体験中の子どもたち(コロナ前)

博物館は「明日を生きるためのエネルギーをもらえる場所」だと緒方先生。10分だけでもいいし、解説パネルを読まなくても、ぼんやりしにくるだけでも全然OK。もちろん、お気に入りの展示品についてもっと知りたいと思ったならば、そのヒントもちゃんと用意されている。このところ「行っていないな」という方も、気軽な気持ちで「博物館浴」を楽しんでみてはいかがだろうか。