都会の鳥は面白い! 北海道教育大学・三上修先生が提案する「電柱鳥類学」とは?

2021年6月3日 / 大学の知をのぞく, この研究がスゴい!

鳥たちが繁殖や子育てに飛び回る春から夏は、バードウォッチングにもってこいの季節。緑豊かな山や森に出かけたい一方で、梅雨の時期に遠出するのはなかなか億劫でもあります。

「身近な街中にもたくさんの鳥が暮らしていますよ」と教えてくれたのは、都市の鳥類を研究する三上修先生(北海道教育大学 教授)。なんでも、「電柱」に注目して観察することで鳥と人間のいろいろな関係が見えてくるのだとか。一体どういうこと? 都会のバードウォッチングのコツと合わせて聞いてきました。

三上修先生。電柱だけでなくマンホールの蓋やお城巡りもお好きなのだそう

スズメやカラス、身近な鳥が面白い!

三上先生の研究対象は都市の鳥類だそうですね。街中の鳥といえばスズメやカラスでしょうか。恥ずかしながら、身近すぎて観察しようと思ったこともありませんでした。

「都会の鳥だって観察してみると面白いですよ。わざわざ山や森に足を運ばなくても、通勤中や散歩ついでに観察できる分、意外な発見も多いんです。特に個体数の多いスズメが狙い目ですね。たとえば、初夏から夏にかけて、子スズメを観察できることはご存知ですか?」

スズメの子どもですか。あまり見たことがないような……

「今の時期、成鳥に混じってくちばしの端がまだ黄色いスズメがいると思います。それが巣立ったばかりの子スズメなんです。かわいいのでぜひ見つけてみてください。言ってしまえば当たり前のことですが、鳥たちはただそこにいるだけではなくて、私たちと同じように街中で生活して子孫を残しているんです」

親に餌をねだる子スズメ。くちばしの端が黄色いのが見分けるポイント

そう思うとおもしろいですね! 街で鳥を観察するとき、どんな点に注目すればいいでしょうか?

「まずは種類に注目してみることですね。よく見るカラスにも、ハシブトガラスとハシボソガラスという2種類がいます。くちばしが太くて気性の荒いカラスが前者で、くちばしが細くてクルミを高いところから落として割るような賢いカラスが後者です。ハシボソガラスは地面が好きなので、だいたい30秒以上地上に降りていればハシボソガラスの確率が高い、とか、知っていると面白いことがいろいろあります。

そのほか、ドバト、キジバト、ヒヨドリ、ムクドリ、ツグミ、ハクセキレイ…だいたい10種類ぐらい覚えておけば、街中で出会う鳥はほぼ見分けられます」

スズメ、カラス、ハト、そのほかはまとめて小鳥……という認識で生きてきたので、明日から世界観が変わりそうです。

「次に季節による変化ですね。たとえばスズメの場合、子育てをする春から夏はあちこちでバラバラに行動し、秋から冬は群れでかたまって過ごしています。たくさんの鳥に出会いたければ、春から夏、とくに早朝の時間帯に観察するのがおすすめです。

あとは、街のつくりによっても見られる鳥の種類が変わります。緑豊かなお寺や公園があれば鳥が集まりますし、池やお堀といった水場があれば水鳥も見られます」

そういえば、以前住んでいた近くにお寺があって、そのお堀にいつもアオサギがいました。引っ越してから見かけなくなったなぁ。人間が作った街の中で、鳥も居心地の良い場所を探して生活しているんですね。

ハシボソガラスとハシブトガラス。くちばしの形や鳴き声の違いが見分けるポイント

鳥たちの新たな止まり木、電柱・電線

ところで、三上先生は昨年『電柱鳥類学』という本を出版されましたね。一体なぜ、電柱に注目されたのでしょうか?

「都市のスズメを研究している中で、スズメたちは住宅や街路樹など、人間が作った環境を利用して巣作りを行っていることがわかりました。その中でも、場所によりますが3割〜5割程度のスズメが電柱に巣を作っていたんです。これはまず電柱のことを知る必要があると思い、部位の名前や役割を調べるうちに、電柱そのものに俄然興味がわいてきました。それ以来、電力会社さんとも協力しながら、電柱や電線を利用する鳥を調査しています。

電線や電柱が街中に普及しはじめたのは昭和以降です。電柱や電線を利用する鳥たちを観察すると、そうした新しい環境に鳥たちがどのように適応しているのか、その習性や人間との関係がよく見えてきます」

三上先生の著書『電柱鳥類学 スズメはどこに止まってる?』(岩波書店)

いろいろ気になるのですが、まず、鳥が電柱や電線を利用するってどういうことでしょうか?

「電柱に巣を作るということもありますが、より一般的なのは、電柱や電線に止まるという行動ですね。見通しの良い高い場所から安全を確認したり、餌を探したり、鳥たちはさまざまな理由で電柱や電線に止まっていると考えられます。

中でも、スズメやカラスは特によく電柱や電線を利用しています。スズメとカラスが電線のどの高さによく止まるのかを観察して数えてみると、スズメは上段から下段までまんべんなく止まり、カラスはより高いところを好むことがわかりました。

電線の上・中・下段の好みだけでなく、スズメは電柱から遠い電線の真ん中の方に、カラスは電柱に近い端っこの方に止まる傾向があるそう

ここからは私の解釈になりますが、スズメは地面近くの餌をついばんだり、広い範囲を飛んで移動したりと忙しく動き回っています。そのため、その時々で都合のよい高さの電線を止まり木として利用しているのでしょう。一方、カラスはスズメよりも行動範囲が広いため、広範囲を見渡して飛び立ちやすい高い位置を好むと考えられます。またカラスは群れるのですけれど、互いの仲があまり良くないので、他のカラスが自分より上に止まるのを嫌っているのかもしれません。こんなふうに、電柱や電線を利用する様子にも鳥の個性が表れているんです」

なるほど。人間でも、電車に乗ったら端っこに座るのが好きな人、群れるのが好きな人、すぐ降りるから立っておきたい人、いろいろいますもんね。

電柱に巣を作る鳥と人間の攻防

スズメは電柱に巣を作ることもあるとおっしゃっていましたが、それって私でも観察することはできますか?

「電柱の腕金(電線を支えるために水平に取り付けられた金属の棒で、中は空洞になっている)の中に巣材を運び込んで巣を作ります。電柱の下を通ると、スズメの雛の鳴き声が聞こえることがあります。観察していると、親鳥が餌を咥えて腕金の中に入っていくのを見ることができると思います。ここがスズメの巣です。

腕金の中の巣に餌を運ぶスズメ

観察のポイントは、スズメが子育てをする春から夏、静かな早朝を狙うことです。交通量が増えてくる時間帯だと鳴き声は自動車の音にかき消されてしまいます。また、近くで人間が見ているとなかなか巣に戻ろうとしない親鳥もいます。

早朝の限られた時間、歩き回って巣を探す調査はなかなか大変なのですが、スズメの巣自体が珍しいかというと実はそうでもありません。オス・メスのつがい1組につき1つの巣があると考えれば、例えば自宅から駅までの間でスズメを10羽見かけたら、その付近にだいたい5つぐらいは巣がある計算になります」

意外と身近にたくさんありそう! 探してみたくなりますね。ところで、電柱に巣を作ってしまって危なくないのでしょうか? 例えば停電の原因になったりとか……。

「電柱を管理している電力会社さんのお話によると、スズメの巣自体は停電の原因にはならないようですね。スズメが感電してしまうということもありません。ただ、スズメの巣を狙ってやってくる動物が停電の原因になることがあります」

動物ですか。ネコ……はさすがに電柱には登らなさそうですが。

「ヘビですね。腕金のスズメの巣を目当てに電柱に登ったヘビが、長い体で2本の電線をまたいだり、電線に触れた状態で腕金に触れたりすると、ヘビの身体に電流が流れて停電の原因になってしまうんです。

停電を防ぐために人間側も工夫していまして、スズメが巣を作らないように開口部を塞いであるタイプの腕金もあります。ちなみにこの塞ぎ方にも電力会社やメーカーごとに色々なタイプがあって、観察してみると面白いですよ。もっとも、近年は都市部でヘビを見かけること自体が少なくなっていますが……」

電柱の上でそんな攻防が行われていたんですね! それにしても、腕金の塞ぎ方の違いに注目する着眼点、さすがです。

「人間にとって厄介なのはスズメよりもカラスの巣ですね。都市部のカラスは樹上だけでなく電柱の上にも巣を作るのですが、巣材にハンガーなどの金属が混じっていると停電の原因になってしまいます。

そこで、電力会社さんではカラスの巣を見つけ次第撤去したり、危険な巣材のみを取り除いたりされています。巣を撤去した後はカラスが戻ってこないようにカラス除けの風車を設置するなど、暮らしの安全のために日々奔走してくださっているんです。私も研究の一環で巣の撤去に立ち会わせていただいたり、カラスに関する情報交換をさせていただいたりとお世話になっています」

鳥と人間、同じ空間で暮らしているとトラブルもありますよね……。暮らしの安全を守ってくれている現場の方々に感謝です。

電柱に作られたカラスの巣は、停電の原因になることも

駅前のムクドリ、都市ならではの鳥がいる風景

電柱と鳥といえば、夕方になると駅前の電柱や電線にたくさん鳥が集まってビヨビヨとすごい声で鳴いています。ちょっとギョッとしてしまうんですが、あれは何なんでしょうか。

「それはムクドリですね。夕方、ねぐらに帰る前に電柱に集まる習性があります。人間の気配があると猛禽類などの天敵が寄りつかないため、あえて賑やかな駅前などを待ち合わせ場所にするんでしょうね。そのまま電線の上をねぐらにする場合もあります。

ムクドリに限らず、電線に集まる鳥は路上に糞を落とすので、人間から嫌がられることが多いですね。対策として、鳥が止まりづらいトゲトゲを設置している電線や電柱もあります」

電線にズラッと並んだムクドリの群れ

人間が鳥の対策に追われる一方で、鳥の方は人間のいる環境を好んでいる場合もあるんですね! それにしても、電柱なんて自然の木々に比べるとごく最近現れたものなのに、鳥たちの間でそれを利用する習性がしっかり定着しているのは何故なんでしょうか?

「鳥は学習能力が高い生き物です。他の個体が取った行動を真似ることで、習性が伝播していくんです。そうした習性は世代間や地域間で受け継がれながら広がっていきます。電柱に止まったり巣を作ったりする習性も、こうした学習能力のおかげで数年から数十年という短期間で定着してきたんでしょうね。

もっと長い時間をかけて都市の鳥を観察していくと、そうした習性がリアルタイムで更新されてゆく様子も明らかになるかもしれません」

鳥たちは私たちが思っているよりずっと賢いのかも。なんとか仲良くやっていきたいものですね。

都市が変われば鳥たちも変わる!?

先生は研究者として、鳥と人間の関係をどんなふうに見ておられますか?

「はい。緑豊かな自然こそが鳥にとって理想の環境と考えられがちですが、一概にそうともいえない部分もあって、スズメやツバメは日本ではもはや都市部にしか生息していません。かれらにとっては人間がいる環境の方が、天敵の多い野山よりも安全だからでしょう。俳句や絵画、ことわざなどにもいろいろな鳥が登場するように、文化という側面でも都市の鳥は身近な存在です。大切にしていきたいですね。

もちろん、人間にとって害になる部分は対策も必要ですし、私も研究者として協力を惜しみません。それと同時に、身近に鳥がいること自体が、私たちが自然について学ぶ貴重な機会にもなっています。多くの人に鳥のことをもっとよく知ってもらい、面白がってもらえたらと思っています」

最後に、都市の鳥を研究することで今後どんなことが分かってきそうでしょうか。

「これはまだ構想段階なのですが、街中で見られる鳥から、その都市の歩んできた歴史を垣間見ることができるのではないかと考えています。

私が住んでいる函館は昔からたびたび大火に見舞われてきた歴史があります。そのため、延焼を防ぐ防火帯が整備され、たくさんの樹木が植えられました。そのおかげで現在、街の中でもたくさんの種類の鳥を見ることができます。大火という歴史、防火帯という人々の智慧があり、それらが街で見られる鳥にあらわれているのです。

函館市街を見下ろすと、防火帯として“グリーンベルト”が張り巡らされているのがわかる

街の成り立ちとそこに見られる鳥の関係を知ることができれば、街の魅力を再発見することにもつながるでしょう。もっともこうした研究を行うには、実際にその土地で暮らしてみないとはじまりません。なかなか時間がかかりそうです」

鳥を通して街の歴史が見えてくる……想像するだけでワクワクしますね。

ありがとうございました!

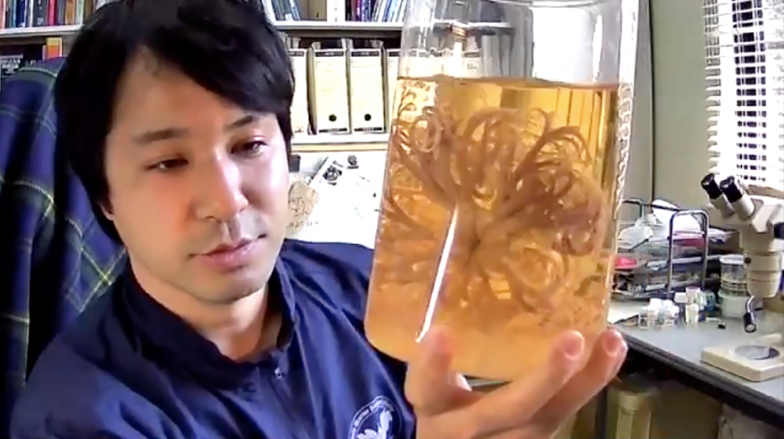

![海でクモヒトデを採集する岡西先生。一度にある程度まとめて採集して、標本にしたものを長い時間をかけて分類してゆく(写真提供:藤田敏彦[国立科学博物館])](http://hotozero.com/wp/wp-content/uploads/2021/04/6ce8f86ebf7d6716753d48fb5c44e7ff-784x588.jpg)

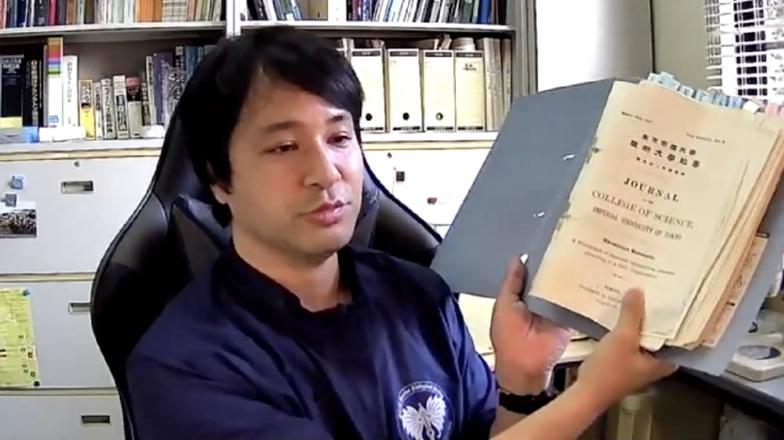

![岡西先生がはじめて新種記載した思い出のクモヒトデSquamophis amamiensis (Okansihi and Fujita, 2009) (写真撮影:藤田敏彦[国立科学博物館])](http://hotozero.com/wp/wp-content/uploads/2021/04/FH000073-784x523.jpg)

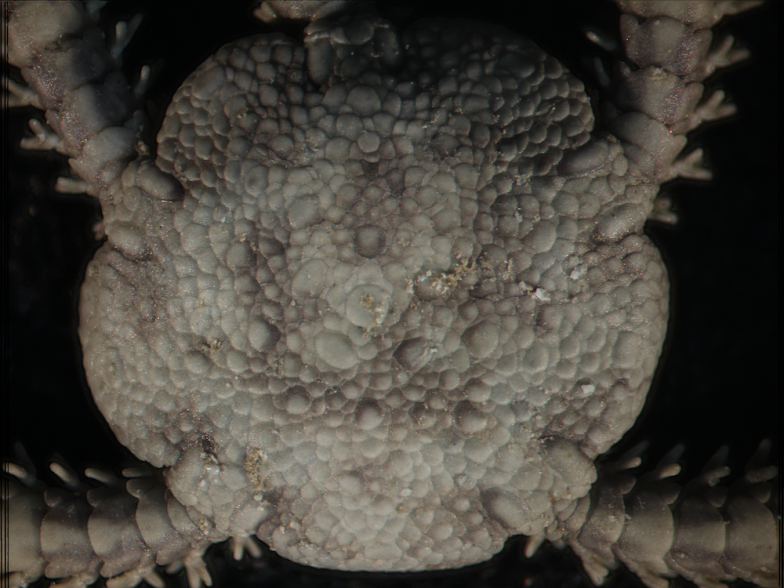

![クモヒトデの仲間の中でもひときわ奇妙な見た目のテヅルモヅル。細かく枝分かれした腕が特徴(写真撮影:山内洋紀[京都大学白浜水族館])](http://hotozero.com/wp/wp-content/uploads/2021/04/DSC_1638-784x521.jpg)