最新の知見と医療現場のリアルが集結。日本循環器学会学術集会をオンラインで聴講してみた。

専門の研究に携わっている人以外はなかなか参加する機会のない「学会」。どんなことが行われているのか気にならないだろうか? そこで、専門知識を持たない一般人が学会に潜入して、難しい内容はさておきその雰囲気だけでもお伝えしようというのが今回の企画。

潜入したのは医学系の学会のひとつ、日本循環器学会。2020年7月27日から8月2日までの一週間、オンラインで開催された「第84回日本循環器学会学術集会(JCS 2020)」の様子をレポートする。門外漢には縁遠く思える学会だが、聴講してみると身近な医療の「今」が見えてきた。

※ほとぜろでは、第84回日本循環器学会学術集会の一般公開プログラム「人生100年時代の健康長寿」の登壇者へのインタビューを行いました。こちらも是非ご覧ください。

日本循環器学会はこんな学会

日本循環器学会について調べてみると、会員数なんと27,000名を超える日本有数の学会組織だという。そのうち循環器専門医が15,000名というから、最前線で診療を行っている現場のお医者さんが多数を占める学会ということがわかる。

第84回日本循環器学会学術集会は2020年3月に開催が予定されていたが、新型コロナウイルスの影響で今回の日程に延期、加えて、全プログラムをWeb会議システム「Zoom」を用いてのオンライン開催にするという異例の対応がとられている。今回の大会会長を務める京都大学の木村剛先生によると、「2年以上かけて準備してきましたが、コロナの影響で開催が危ぶまれました。しかしコロナ以前の観念に縛られずに新しいパラダイムを構築する必要があると感じ、全面オンラインでの開催に踏み切りました」とのこと。かつてないほどに医療と健康に注目が集まる今、学術集会ではどんな議論が交わされるのだろうか?

そもそも、門外漢の一般人が聴講してついていけるものなのか、せめて何か掴めるといいな、と思いつつ、当日を迎えた。

期待感が高まるオープニングセレモニー

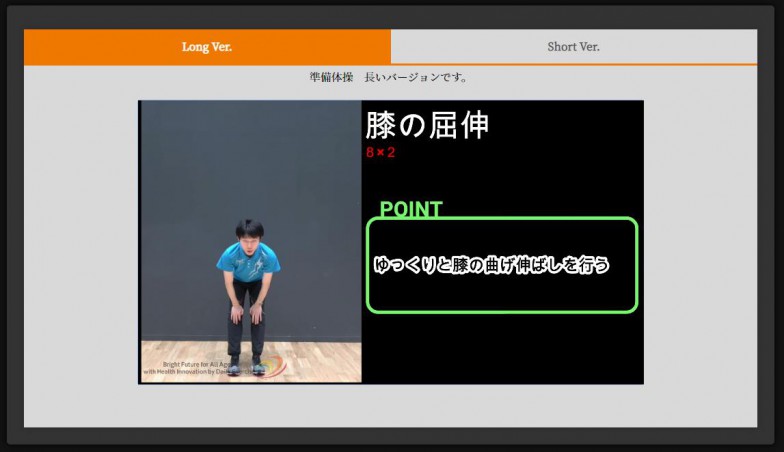

学会初日の7月27日。学術集会の公式ページの日程表からオープニングセレモニーを選択してアクセスする。時間になると、司会の方のアナウンスとともに京都大学交響楽団とサンドアート集団「SILT」によるパフォーマンスが始まる。なかなかに華々しい開幕だ。

セレモニーは華やかなパフォーマンスからはじまった

つづいて京都の妙心寺退蔵院住職・松山大耕氏がビデオ出演し、古代の感染症からスティーブ・ジョブズの思想まで幅広く言及しながら新型コロナ時代の今、私たちが出来ることは何かを語った。

そののち、木村剛先生が登壇してこの学術集会が掲げるテーマを3つの要点で説明。簡単にまとめると……

・これまでの欧米基準のデータに基づくガイドラインを見直し、日本独自のデータを使って診療を変えていこう。

・治療方法のメリット・デメリットを開示して、個々の症状や患者さんの意思に配慮して治療方針を決める「Shared Decision Making」を推進しよう。

・仲間内だけの情報交換にとどまらず、広く情報を発信するとともに外部の知見も取り入れて持続可能な診療体制を作っていこう。

実際はもう少し難しい言葉で説明されていたが、どれも感覚としては理解しやすいテーマだ。よく覚えておこう。

JCS 2020のテーマを説明する木村先生

最後は、京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥先生と、COVID-19クラスター対策班としてメディアでもおなじみの北海道大学(現在は京都大学)教授の西浦博先生による記念対談。事前収録されたこの対談の模様は、先行してYouTubeで公開されて話題になった。冷静で多角的な現状分析は心強く感じられた。

患者に向き合う医療をめざす、2型糖尿病治療

公式サイトの日程表には連日さまざまなセッション(ひとつのテーマについて数名が発表するプログラムの単位)がズラリと並んでいて、それぞれライブ視聴、あるいは後日オンデマンド配信で視聴することができる(一部の公開プログラムを除き、事前に発行されたIDが必要)。

日程表からはじめに選んだのは、「2型糖尿病治療のパラダイムシフト:HbA1c至上主義からの離脱」というセッション。動脈硬化や心筋梗塞といった循環器病とも関わりが深い糖尿病だが、これまで重視されてきたHbA1c(血中の糖化ヘモグロビンの割合)のコントロールをめざす治療だけでは問題があるという。筋書きとしては取っ付きやすそうなので、視聴してみよう。

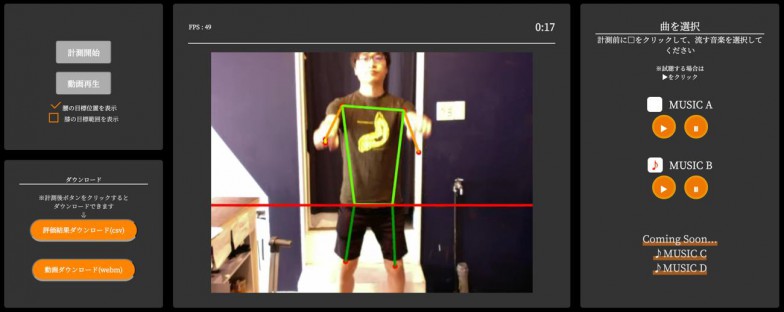

司会の先生の挨拶の後、パワーポイントを画面共有する形で発表がスタート。ちなみに、質問はZoomのチャットのような機能で投稿することができる。それを司会の先生が拾って発表者に投げかける。これは挙手よりもハードルが低くていいかもしれない。

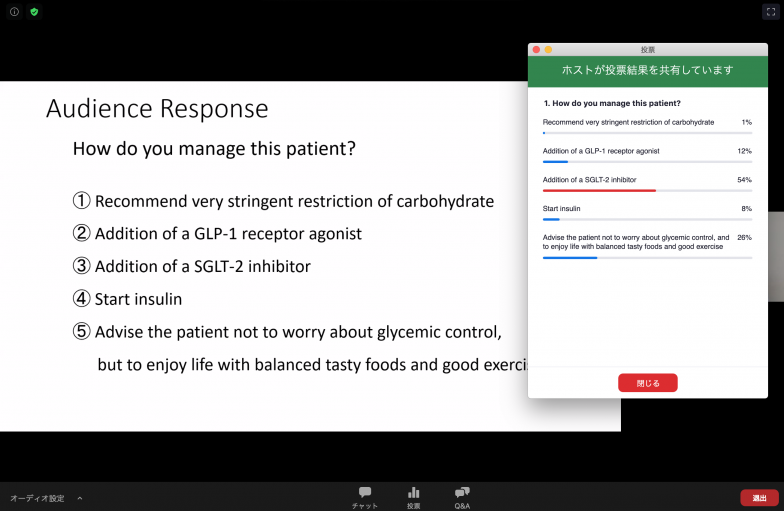

「こんな時、あなたならどうする?」という5択のアンケート。聴講者が回答した結果がすぐに表示される。こうしたやりとりもオンラインならではで面白い

肝心の発表内容は、当たり前のことだが専門用語が飛び交ううえに、スライドはほぼ全て英語。今回はメキシコからの発表者もいて、その方は喋り言葉も英語ではないか。こうなると理解どころではない。どうしよう、という気持ちとやっぱりね、という気持ちが半々だが、発表が進むごとになんとなくわかってくることもある。5名の発表を合わせてひとつのストーリーになるようにうまく構成されているのだ。ざっくりまとめると、

事例紹介① → 事例紹介② → これまでの診療の問題点を整理 → それに代わる視点の提示 → 現状に即した診療方法のポイントを整理

という感じ。ひとつひとつの専門用語がわからなくても、大きな流れが掴めると意外とついていけているような気分になる。

門外漢なりに理解した論旨としては、「2型糖尿病は、HbA1cを下げることばかりに偏重するといろいろなリスクがあるよ。血圧やコレステロール値などにもトータルに気を配って、何より患者さんのQOLを損ねないように話し合いながら長い目で取り組んでいく必要があるよ」ということ。3番目に発表された京都大学医学部付属病院の小笹寧子先生のおっしゃった「先生方は、モニターに表示される数字ばかりをみていませんか? 目の前の患者さんに向き合いましょう」という言葉が印象的だった。

そうか、医学系の学会というのは学術的な研究発表の場であると同時に、お医者さんが診療について意見交換し、勉強する場でもあるのだ。

新型コロナウイルス下の医療現場から

もうひとつ聴講したのは、「新型コロナウィルスパンデミックに循環器内科医として立ち向かう」と題されたセッション。新型コロナウイルス感染症といえば肺炎が取り上げられるが、実は急性心筋梗塞をはじめ循環器系の深刻な症状も引き起こす。Zoomでの発表を視聴するのに慣れてきたのと、日頃ニュースで接するコロナの予備知識も少し手伝って、先ほどよりも詳しい内容が頭に入ってきた。

こちらのセッションは、まず感染症専門の先生から日頃の診療での感染拡大防止についての提言があり、次に医療現場で実際に行われている感染対策や抱えている課題の共有、急性心筋梗塞の治療とコロナ対策、最後に新型コロナウイルス感染症それ自体の病態についての分析という構成。感染拡大防止と従来の医療の質の確保、地域医療の維持など、現場が抱える課題は山積だ。

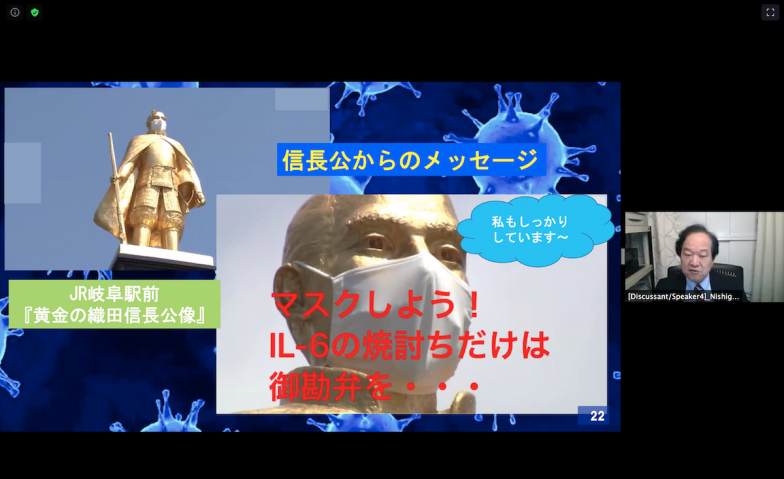

興味深かったのは最後の、岐阜市民病院の西垣和彦先生の発表。早い時期から新型コロナ関係の研究論文を読み漁りSNSを活用して勉強会も行ってきた西垣先生は、「コロナの病態の本質はウイルスが凝固線溶系を過剰に刺激することによって起こる『血栓』だ」と指摘。心臓や血管を専門とする循環器内科だからこそ知っておくべきとして、最新の論文を勉強し、臨床に活かしていく必要性を訴えた。

セッションの前半で感染拡大防止で大変な現場の状況を聞いた直後だったので、日常での診療、感染防止に加えてさらに論文を読んで勉強となると、本当に休む暇もないのではないかと心配になる。だからこそ、こうした場で知見を共有することが大切なのだろう。

西垣先生のスライドにはときどき岐阜の名所が差し挟まれる。マスクしよう!

明日の医療をつくる、アクティブな学会

以上、今回は第82回日本循環器学会学術集会のオープニングレセプションと2つのセッションを聴講してみたわけだが、想像以上に医療現場のリアルな課題や努力を垣間見ることができた貴重な体験だった。こうした医療の内幕を一般人がすべて知っている必要はないのかもしれないけど、いつ誰が当事者になるかわからないのが医療の問題。どんな議論がなされているのか知っておくに越したことはないだろう。

学会というとどうしても堅苦しいイメージがあったが、聴講してみると実はとてもアクティブな場であることがわかった。これから学会のオンライン化がますます進みそうなので、いろいろな学会に注目してみると面白いのではないだろうか。