フリペ専門店で聞く! 大学生が作る超個性的なフリーペーパーの魅力

2020年4月23日 / 学生たちが面白い, 大学を楽しもう

SNS全盛の現代でも、フリーペーパーはローカルな魅力溢れる情報メディアとしてますます存在感を放っている。特に、大学生ならではの視点と機動力によってさまざまな個性的なフリーペーパーが生み出されているという。

そんな大学生の作るフリーペーパーの魅力を、大阪の隠れ家的フリーペーパー専門店「はっち」で教えてもらった。

大学生ならではの視点を楽しもう

「大学生のフリーペーパーの魅力は、社会人の僕らとは違った視点で世界を見せてくれることではないでしょうか。今の大学生はこんなことに興味を持ってるんだ、ということがわかるのもおもしろいですし、自分が大学生だった頃の初々しい気持ちが甦ってくるということもありますね」

そう語るのは、ローカルメディア&シェア本屋「はっち」店長でフリーペーパー担当の田中冬一郎さん。はっちには全国の個人や団体が発行したフリーペーパーが集まり、学生が発行しているものだけでも数十タイトルはあるという。

ほとぜろでは過去にゼミの活動で制作された明治大学の『Chiyomo』を紹介したが、大学生発信のフリーペーパーはどのように制作されているのだろうか?

「大学生のフリーペーパーの多くは学生団体が発行しています。複数の大学から学生が集まって運営するインカレサークルも多いですね。大きな団体では、企画、編集デザイン、営業といった役割に分かれて組織的に活動しているようです。一方で、資金調達から取材、デザインまですべて一人の学生さんが手がけたフリーペーパーもあります」

所狭しと並べられたフリーペーパーはどれも個性的かつハイクオリティで興味をそそられるものばかり。学生団体の中で長年のノウハウが蓄積されていると聞くと納得だ。

数あるフリーペーパーの中からさっそく、代表的なもの紹介していただいた。

『moco』(フリーペーパー制作団体moco)

「関西では『moco』は外せないでしょう。立命館大学、同志社大学などの学生が参加するインカレ系の学生団体が発行していて、発行部数5000部を誇る大手。特集記事、インタビュー、お出かけ情報と、内容的にもお手本のような構成ですね」

ページを開いてみると、大学生の生活やエモーションに寄り添ったこれぞ大学フリーペーパー!という感じの紙面。メインコンテンツである各方面で活躍する大学生へのインタビューは、同世代だからこその連帯感や憧れが感じられて、なんだかすごく眩しい。学生時代のあんな思い出やこんな思い出がフラッシュバックしそうだ。

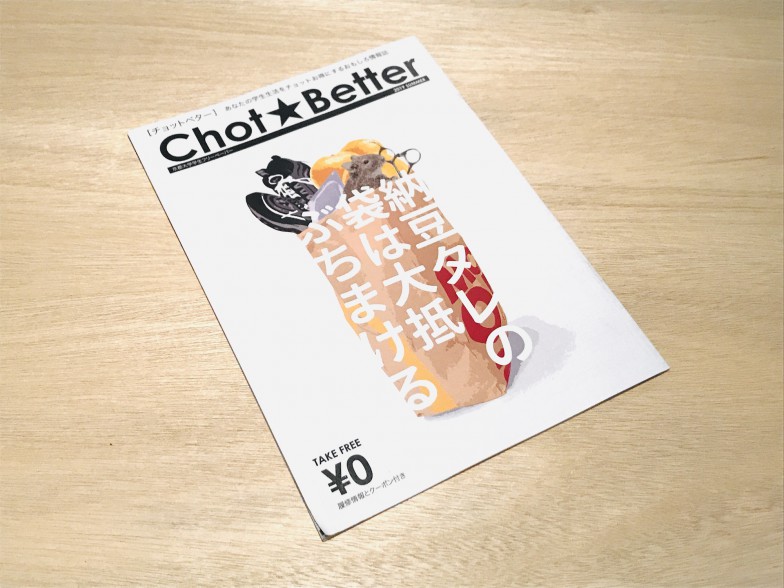

『Chot★Better』(京都大学 Chot★Better)

「京大の学生団体が発行する『Chot★Better』はギャグっぽい内容でクスッとできますよ。頭脳派のイメージのある京大生が敢えて笑いに走るっていうのがいいですよね」

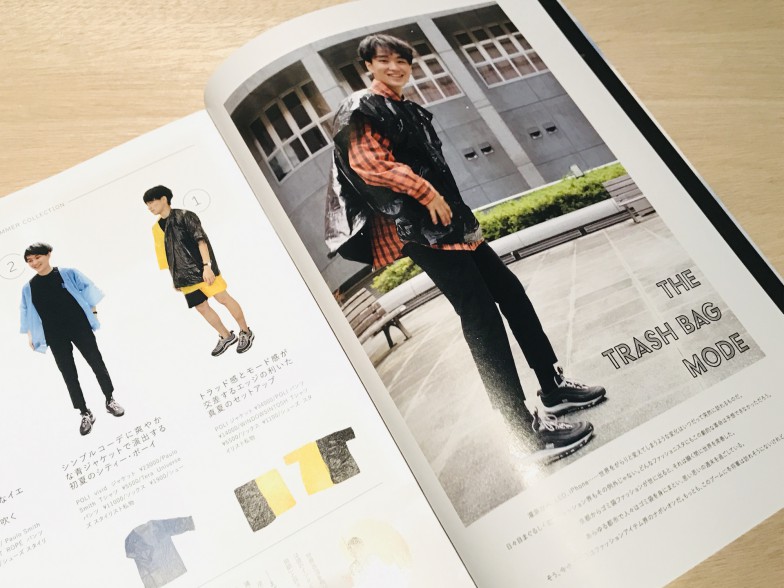

この号は何かと思ったら「袋」特集で、ゴミ袋、知恵袋、池袋、といろんな袋にひっかけた内容。巻頭の「袋とじ」が凝っていたり、ゴミ袋をオシャレに(?)着こなしてみたりとカオスな様相だが、ワイワイ楽しく作っている感じが伝わってくる。後半は単位履修情報と大学周辺のお店で使えるクーポン券になっている。京大生必携の充実度だ。

店長おすすめ! “深掘り系”フリーペーパー

学生生活を思い出させてくれるようなフリーペーパーの眩しさに目を細めつつ、田中さんおすすめのフリーペーパーをお聞きした。

「一般の方にもおすすめしたいのは、ひとつのテーマを突き詰めた“深掘り系”のフリーペーパーですね」

『Seel』(立教大学フリーマガジン団体Seel)

「立教大学のサークルが制作している『Seel』は、毎回ひとつのカルチャーを深掘りするMOOK本のようなスタイルです。直近のテーマは現代短歌、SF、ZINE、食など。表現はちょっとポエティックなんですけど、身の回りの学生生活のことばかりではなく文化や社会に関する話題に切り込んでいます。読み応えのある特集を安定的に発信している、注目のフリーペーパーです」

現代短歌特集を手に取ってみると、短歌の歴史、作品紹介、歌人の岡野大嗣さんと木下龍也さんのインタビュー、さらには短歌初心者の学生たちが作品を「詠む」ところまでをカバーしていて、入門書として隙のない構成になっている。ビジュアルのセンスも抜群で、丁寧で熱量を感じさせる仕事ぶりに脱帽だ。

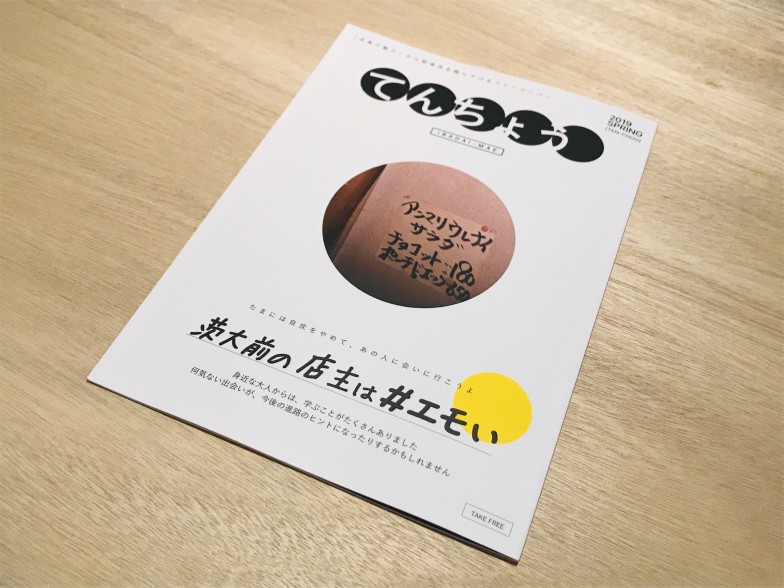

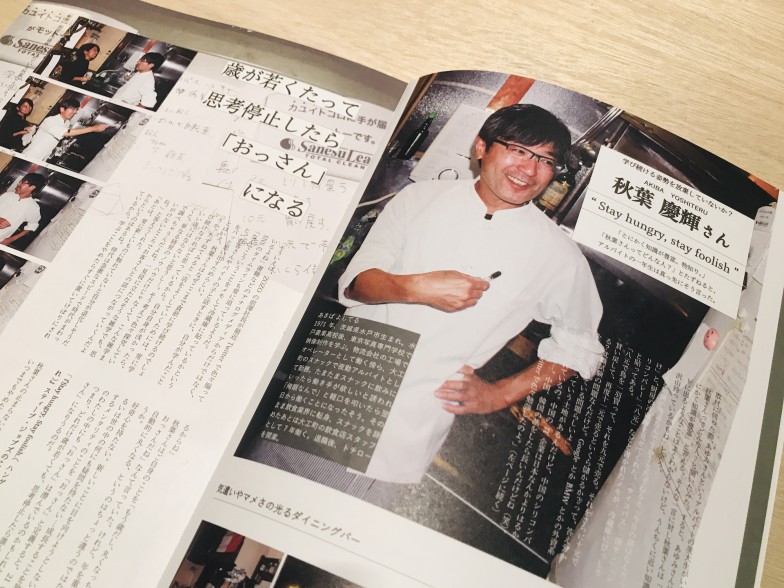

『てんちょう』(茨城大学 檜山加奈)

「茨城大学の学生さん(当時)が一人で制作した『てんちょう』、これも良いですよ。大学近辺のお店紹介の記事はよく目にしますが、このフリーペーパーでは一歩踏み込んで、店長さんたちの人生や価値観について取材しています。1号限りの単発フリーペーパーですが、定期刊行のフリーペーパーとはまた違った良さがありますね」

紙面を開くと、まず写真に写った店長さんたちの表情がどれもとても良い。地元の学生と店長という距離感だからこそ引き出せるエピソードはどれも味わい深く、自分で道を切り開いてきた店長さんたちのユーモアと愛に溢れた言葉に背筋が伸びる。自分が学生時代に思い描いていたカッコいい大人ってどんなだっただろう。少しは近づけているだろうか、とついつい自問してしまう。

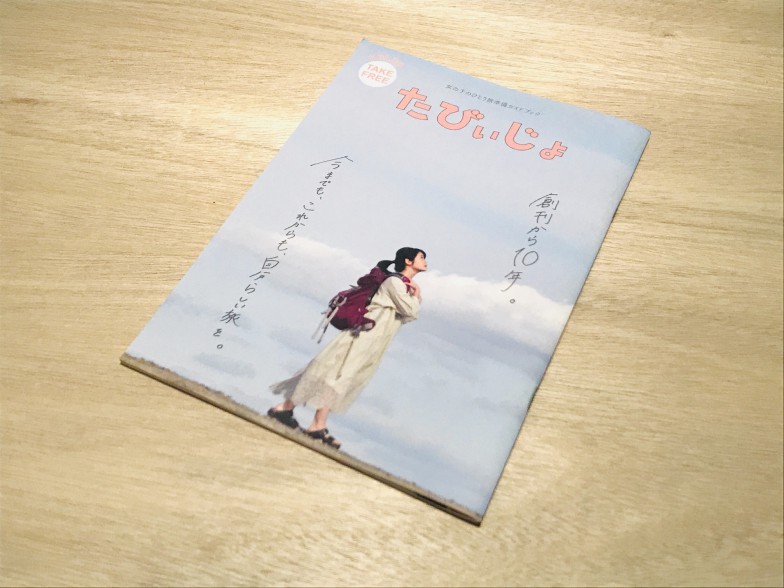

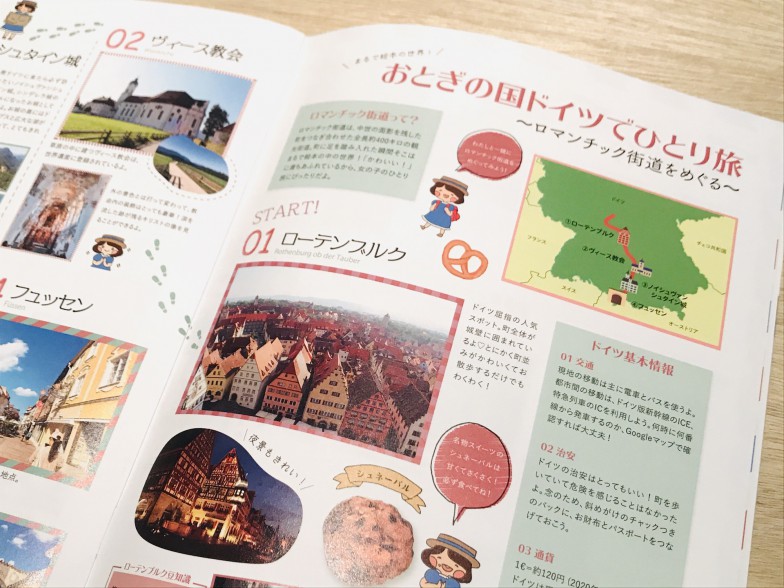

『たびぃじょ』(学生団体mof.)

「最後は、今年10周年を迎える『たびぃじょ』をご紹介しましょう。早稲田大学や立教大学など首都圏の大学生を中心とした学生団体が発行していて、『女の子』と『旅』、テーマがすごくキャッチーだし、情報もかなり細かく充実しています。はっちに来るお客さんにもよくオススメする定番の1冊です」

ほんわかした紙面だが、見開きごとに国内外の旅の情報がぎっしり。パラパラめくっているだけで、今すぐ旅行会社に予約を入れたくなってくる。特に「女性の一人旅」にフォーカスして具体的なアドバイスが散りばめられているのが特徴。「女性一人は危ない」とか「誰かと一緒の方が楽しい」とかいろいろな先入観を取り払って、「自分らしさ」を応援してくれているように感じた。

ポジティブさが彼らの魅力

どのフリーペーパーも大学生たちの興味や疑問がストレートに現れていて、さらにそれを言葉やデザインを通して人に伝えようという熱い意思に圧倒された。まだまだ紹介しきれなかったフリーペーパーがたくさんあるのだが、今回はこのあたりにしておこう。

最後に、フリーペーパーを通して大学生との交流も多い田中さんに、大学生たちについて思うところを伺った。

「彼らは世界の捉え方がポジティブなんですよ。健康問題だとか、社会人の僕たちがついつい愚痴ってしまうような話題が大学生のフリーペーパーにはあまり出てこないですよね(笑)。前向きな気持ちにさせてくれます。

一方で、世間ではここ最近、誰にも求められていないようなバカなことをやるハードルが上がってきているような気はします。これからフリーペーパーを作る学生さんには、『あまり他所を意識しすぎず、コピー用紙に手書きでもいいから自分の好きなように作ってみるといいよ』とアドバイスしています。フリーペーパーは『自由』ですから」

今回紹介したフリーペーパーは、はっちの店頭にて入手できる。郵送で利用できる「フリーペーパーの選書サービス」も受付中なので利用してみてはいかがだろうか(2020年4月現在)。また、それぞれのフリーペーパーの最新号や入手方法については各発行団体のwebサイト、SNSも参照されたい。