昭和の熱気がよみがえる⁉ 早稲田大学演劇博物館の出張展示「昭和100年演劇・映画ポスター展」

古今東西の貴重な演劇資料を100万点以上所蔵し、世界トップレベルの演劇専門総合博物館として知られる早稲田大学演劇博物館(通称「演博」=エンパク)。そのエンパクが早稲田を飛び出し、埼玉県にある「本庄早稲田の杜ミュージアム」で出張展示「昭和100年演劇・映画ポスター展」を開催中です。「今なお色あせないグラフィックデザイン」という案内に引かれ、会場を訪れました。展示の見どころをお届けします。

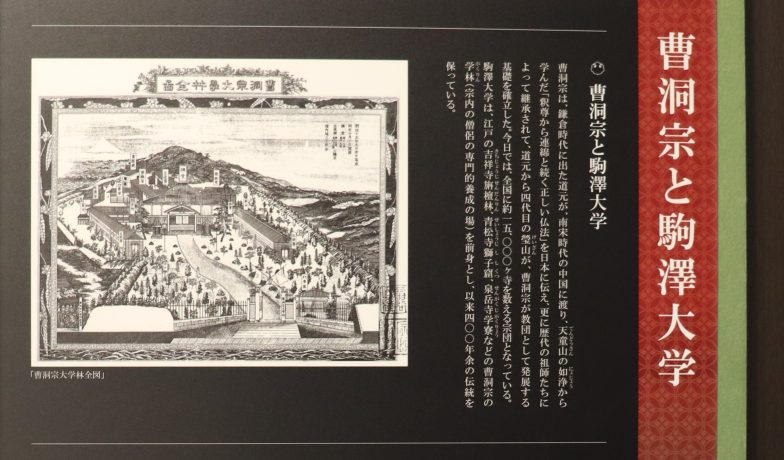

つむぎ、つなぐ、エンパク100周年へ

2028年、エンパクは開館100周年を迎えます。「つむぎ、つなぐ、演博100年。」をテーマに、今年の4月から記念展示やイベントが少しずつ始まっており、「昭和100年演劇・映画ポスター展」も、その一環として企画されたものです。早稲田キャンパスを飛び出し、埼玉県の「本庄早稲田の杜ミュージアム」で開かれている理由を、エンパク助手で本展の企画を担当した熊谷知子さんにうかがいました。

「このミュージアムは、本庄市と早稲田大学が所蔵する文化資源を活用し、地域に開かれた文化拠点をめざして2020年に誕生しました。ここで開催することで、より多くの人にエンパクの存在を知ってほしいという思いがあります。また、本展をきっかけに、演劇や映画の世界に興味を広げてくれる人がいたら嬉しいですね」

「昭和100年演劇・映画ポスター展」は、今年2025年が昭和元年から数えて「昭和100年」にあたることを背景に企画され、エンパクの膨大なコレクションから、その時代を彩った演劇や映画のポスターが展示されることになったといいます。

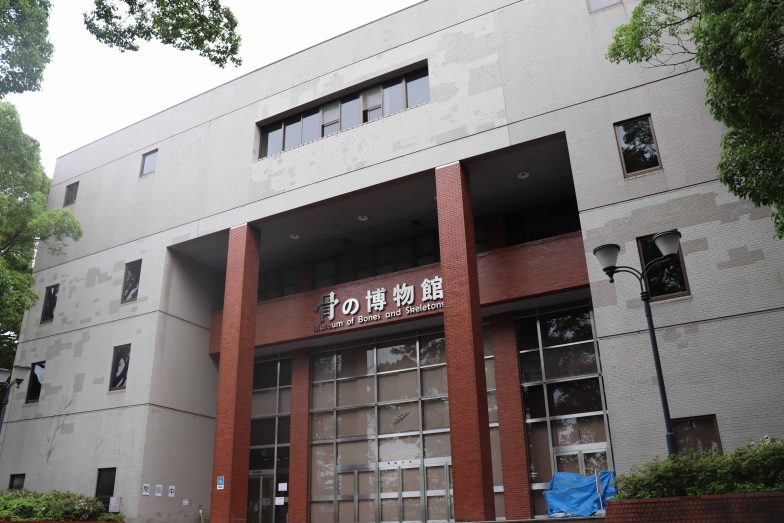

大久保山・浅見山丘陵の豊かな自然と歴史的な文化財に囲まれた一帯の中心に位置する本庄早稲田の杜ミュージアム

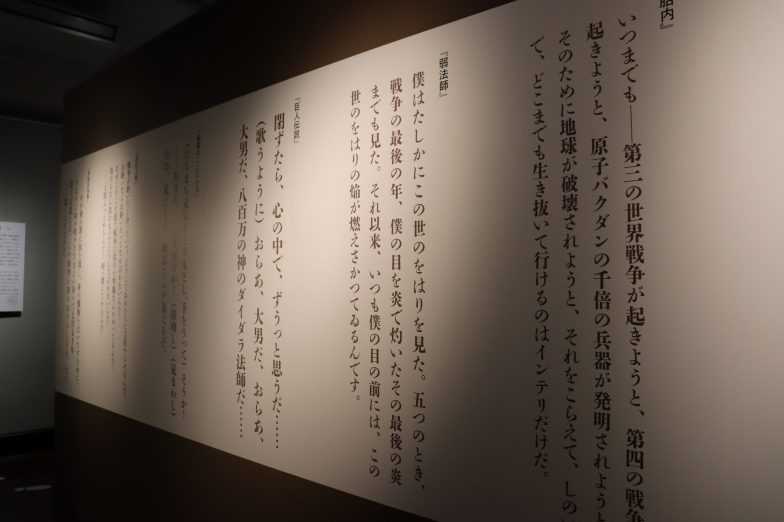

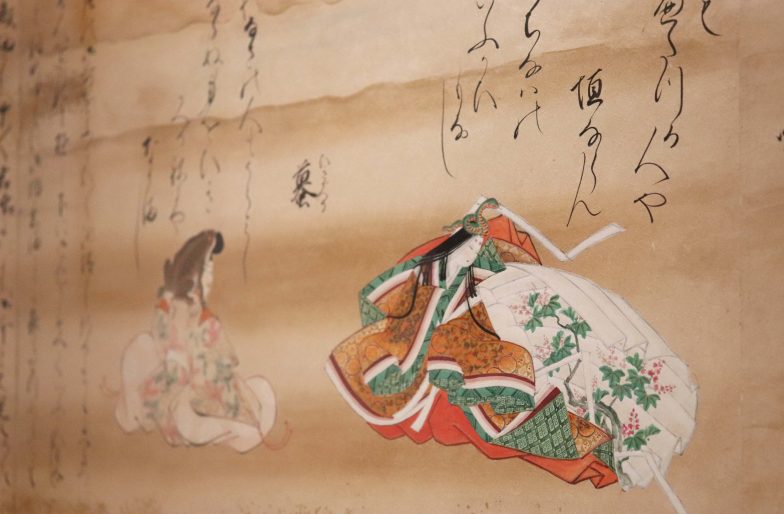

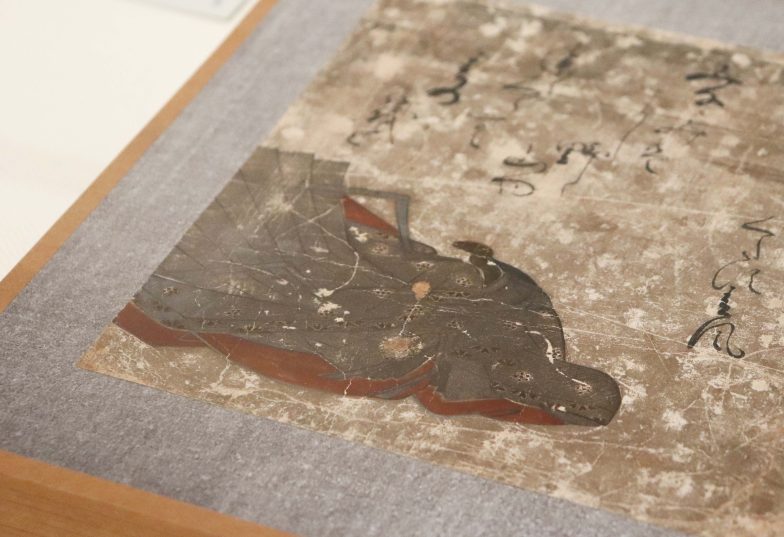

大胆な色と文字、劇的な描写のアート

本展は、ミュージアムを入って左手の「早稲田大学展示室」で開催されており、展示は、「演劇博物館の名品」「坪内逍遙」「早稲田大学関連作品」「『人生劇場』と早稲田」「倉林誠一郎旧蔵新劇ポスター」「映画」「大劇場」「現代演劇」の8つのセクションで構成されています。演劇・映画のポスターだけでなく、エンパクを構想し、創設へと導いた坪内逍遙愛用の帽子やかばん、エンパクを代表するコレクションのひとつで浮世絵師として有名な河鍋暁斎(かわなべ きょうさい)が明治時代に描いた『新富座妖怪引幕』(1880年)の複製パネルなども展示され、バラエティに富んだ120点を超える資料がところ狭しと並んでいました。

河鍋暁斎が酒を楽しみながらわずか4時間で仕上げたと伝えられる『新富座妖怪引幕』。当時の人気歌舞伎役者に似せた妖怪たちが、画面いっぱいに生き生きと、迫力たっぷりに描かれています

「坪内逍遙」セクションでは、逍遙が集めた羊の小物を展示。自身の干支である羊に特別な愛着を抱いていたようで、趣味人としてのユニークな一面が垣間見えます

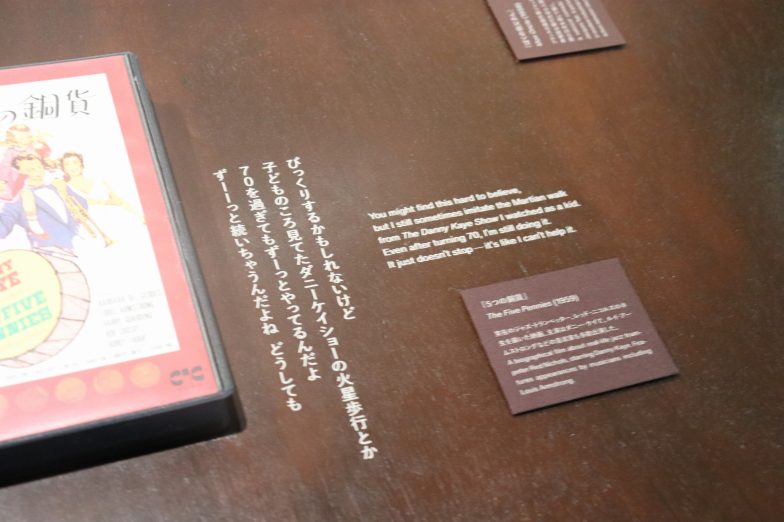

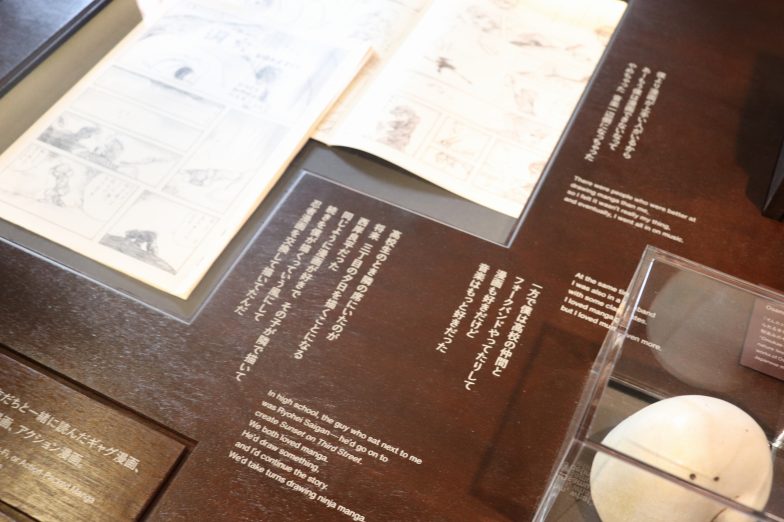

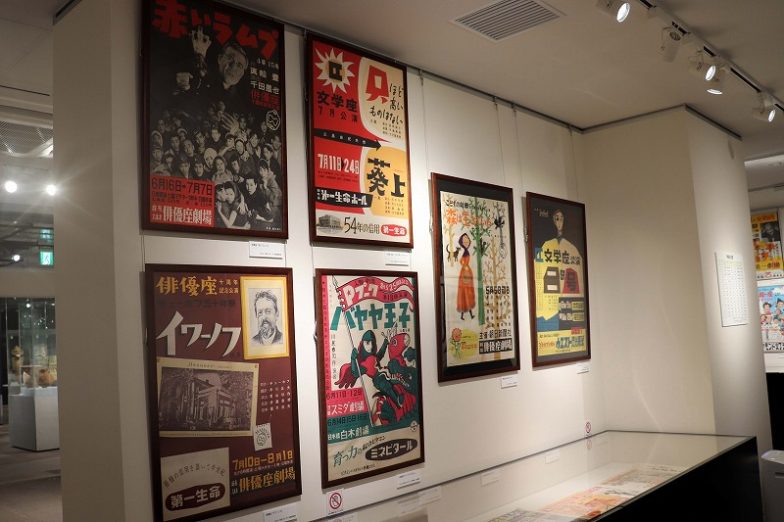

見どころのメインはやはり、「映画」「大劇場」「現代演劇」の各セクションに並ぶ圧巻のポスター群です。「これほど大規模にポスターを展示するのは、エンパクの100年近い歴史の中でも初めて」と熊谷さん。展示されたポスターを見渡すと、手描きの筆致や鮮烈な色彩、大胆な文字配置や劇的な描写にあふれ、自由な発想が光るアートのよう。眺めているだけで心が躍ります。

ポスターがズラリと並ぶ光景は壮観で、眺めているだけでもワクワクします

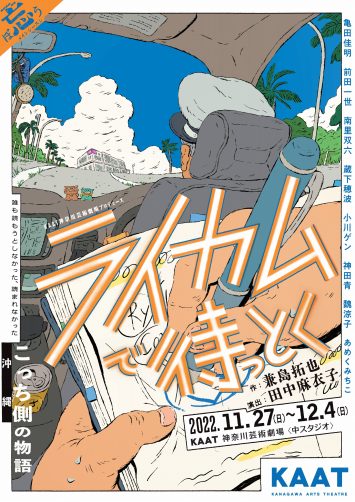

なかでも筆者が特に魅了されたのが、「現代演劇」セクションに飾られた刺激的なポスターの数々。田中一光氏や横尾忠則氏など気鋭の芸術家やデザイナーが手掛けた作品は、今なお色あせず、むしろ時を経て一層の存在感を放ち続けているようでした。個人的に好きなのは、粟津潔氏による劇団人形の家(人形劇団)の『桜姫東文章』(1973年)のポスター。粟津氏らしい大胆な図像化は、とにかく観る者の目を一瞬で捉える力強さにあふれています。人形操作師の辻村寿三郎が立ち上げ、人形劇でありながらも前衛的な取り組みも行った劇団人形の家を体現するような一枚にも見えます。ビビッドな色彩を鋭く対比させながらも見事に調和した、まさにアート! 思わず「かっこいい」と唸ってしまいました。

写真左から二番目が『桜姫東文章』のポスター。手前の寺山修司主宰の演劇実験室◎天井桟敷の『男装劇 星の王子さま』のポスターは、宇野亞喜良氏が手がけたデザイン

一方、熊谷さんの「かっこいい」推しは、高倉健の代表作『昭和残侠伝 人斬り唐獅子』(1969年)と『北島三郎特別公演―関東十人斬り―おとこの仁義』(1974年)のポスター。そこに映るのは、男が惚れる男の姿――血の匂いを漂わせながらも、義理と人情に生きる侠客の佇まいや鋭い視線に、一瞬で世界観に引き込まれます(たしかに、かっこいい!)。スクリーンから伝わる男気や情熱に観客が熱狂し、“かっこよさ”を求めて映画館や劇場に集った時代の空気まで刻まれているようでした。

奥には、『リリイ・シュシュのすべて』(2001年)や『パッチギ!』(2005年)、『ハッピーアワー』(2015年)などのポスターも

2000年以降の比較的記憶に新しい映画ポスターも多数展示されており、昭和のイラスト中心のデザインから写真中心へと変化していく過程がとてもおもしろく、デザインの時代的な移り変わりを見ることができます。

企業広告は昭和の生活や文化を映す窓

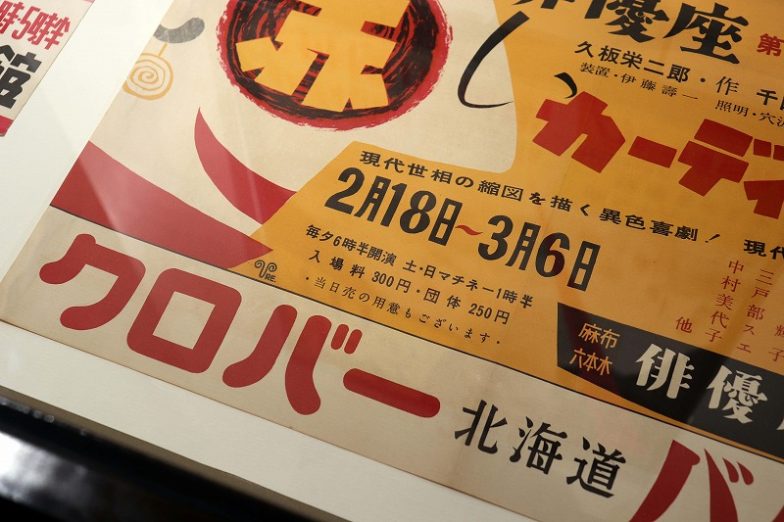

演劇ポスターを眺めていて興味深いのは、比較的大きな存在感で企業広告が掲載されている点です。舞台そのものの宣伝だけでなく、当時おそらく人気だったであろう商品やサービスが同じ紙面に並び、「こんな広告が出ていた時代だったのか」と目を引きます。高度経済成長期を背景に、食品・飲料や化粧品、家電などが広告として登場し、観劇という特別な娯楽と日常生活の消費文化がポスターの中で自然に結びついています。舞台芸術の記録であると同時に、昭和の暮らしや時代の空気を伝える資料としての側面も強く感じられました。

保険や牛乳など、多岐にわたる企業広告が見られます

会場には1930年から2000年までの「物価の変遷」も掲示されており、各公演の入場料と照らし合わせながら見ると、演劇が身近でありながら、同時に贅沢な娯楽であったかが実感できます。例えば、1955年(昭和30)の俳優座『赤いカーディガン』では入場料が300円、1973年(昭和48)の劇団人形の家『桜姫東文章」では一般A席が1,400円でした。「物価の変遷」を見てみると、当時の入場料は現在の数千円に相当し、日常的に楽しめる一方で、特別な体験でもあったことがわかって楽しい発見でした。

物価は時代を映す鏡で、その変遷を見ているだけでもおもしろい!

俳優座『赤いカーディガン』のポスターに明記された入場料。団体は250円の割引に

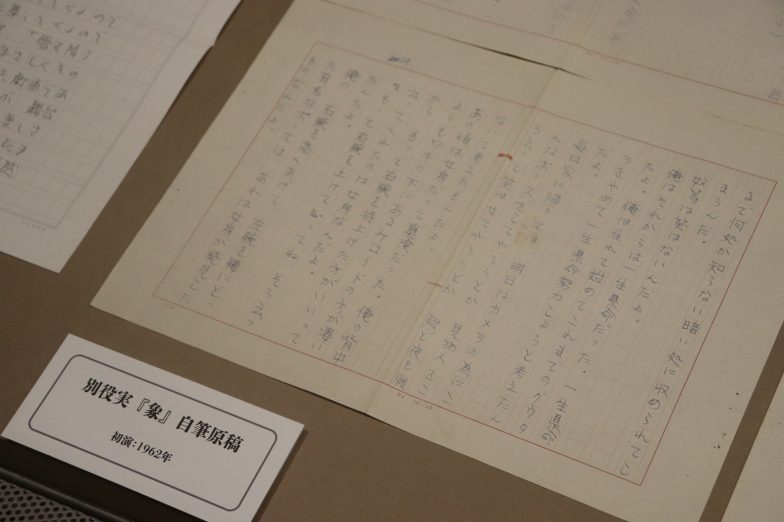

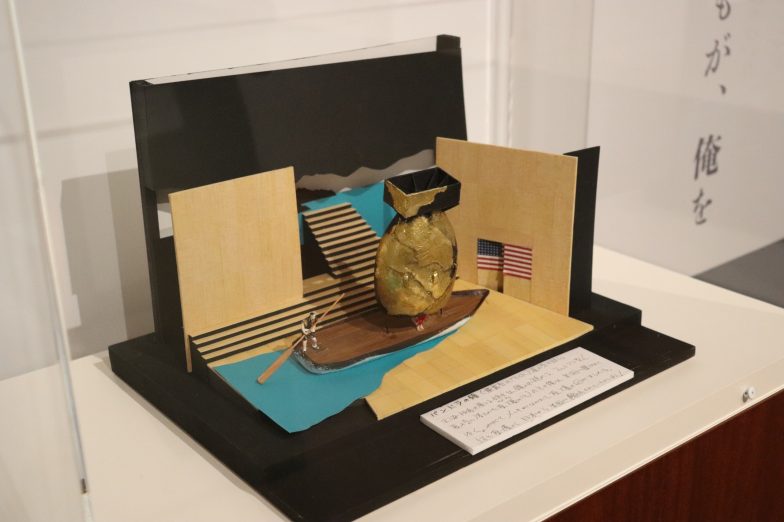

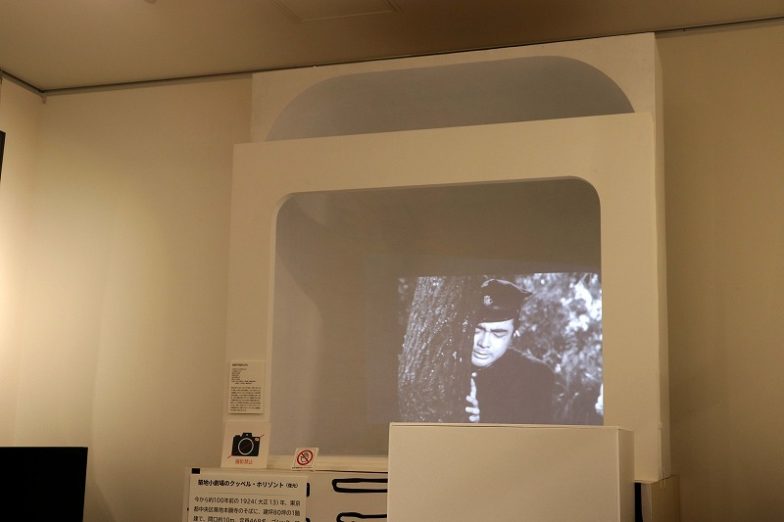

この他にも、約100年前に建てられた築地小劇場の「クッペル・ホリゾント」を10分の1サイズで再現した模型が設置されて、1953年公開の映画『早稲田大学』がその中で上映されるなど、昭和を新たな視点で体感できる工夫もありました。

『早稲田大学』は、早稲田大学の創立からの歴史と精神が描かれていて、資料性としても価値が高いといいます

ポスターの鮮やかで多様なビジュアルに魅了されるだけでなく、昭和の暮らしや観劇文化の豊かさも感じられ、楽しみながら当時の時代背景を学べる貴重な展示です。また、スクリーンや舞台の外側で、観客を引きつけた“もう一つのドラマ”を体感できるのが、この企画展の大きな魅力かもしれません。今も鮮やかに紙面に宿る、昭和という一時代の熱気を目撃しに、ぜひ足を運んでみてください。会期は来年2026年1月18日まで。

※展示替えにより、現在の展示内容は本記事で紹介したものと異なる場合があります。

(編集者:稲田妃美/ライター:有限会社 鐵五郎企画)