阪大ワニカフェで体験! 自分らしい人生を送るための「演劇で考える人生会議」

全人口の4人に1人が70才以上という日本。老いを身近に感じている人は多いかもしれません。

今回注目するのは、人生の「もしも」のときの医療やケアなどの希望を前もって考え、身近な人と共有するという「人生会議」。これを、演劇を通じて考えるという大阪大学発の対話イベント「阪大ワニカフェ『演劇で考えるACP(人生会議)』」が行われ、足を運んでみました。人生会議というテーマに加え、それを演劇で考えるという点も気になります。どんな内容なのでしょう。

「阪大ワニカフェ」は、大阪大学の研究者・専門家が地域の方々と対話し、様々なトピックについて一緒に考えるというイベントです。今回参加したのは20代~80代の約30名。ワニは大阪大学のマスコットキャラクターにちなんでいます。

カフェの名の通り、参加者にはお茶やコーヒーが振る舞われてリラックスした雰囲気。

「縁起でもない!」波乱の幕開け

この日は寸劇から始まり、ミニレクチャー、演劇の手法を使ったメインワークと対話という流れです。ゲストは劇作家で演出家、京都大学経営管理大学院特定准教授の蓮行(れんぎょう)さんと、蓮行さんが率いる劇団衛星のみなさん。蓮行さんは演劇公演のほか、演劇教育、コミュニケーションデザインの専門家として、企業や学校などで演劇の手法を用いたワークショップを多数行っています。

蓮行さん(中央)。寸劇を演じるのは劇団衛星の黒木さん(左)と紙本さん(右)。

寸劇はこんな内容です。家で編み物をしている母親のもとに、娘が仕事から帰宅。娘は、職場の人のお母さんが急病で倒れ、人工呼吸器をつけるかどうかなど重大な判断を迫られて大変だったらしいと話し、「人ごとではないから、お母さんにもしものことがあったときのことを話したい」と持ちかけます。

すると母親は「縁起でもない!」と拒否反応。言い合いになってしまい、ついには「もういい! そうなったら、その時に考える、それがお母さんの人生や」「早く寝なさい」と話を打ち切ってしまいます。

いかにもありそうな展開に会場は大笑い。ここで演じていた2人はいったん役を離れ、なにやら話し合いをはじめます。「『人生会議』って、人生の終盤のことばかりではなく、好きなことや今大切にしていること、もしものときのことを身近な人に話しておこうってことよね」。

寸劇を演じた二人

そして、再び親子の会話にもどります。「今、お母さんの好きなことって何?」と娘に聞かれた母親は、好きな編み物のことや、家族と美味しいものを食べたいこと、これからのことなど穏やかに話して会話が進んでいきます。リアルで自然なやりとりに引き込まれているうちに「へぇ、人生会議ってそういうことか」ということがわかる内容です。

人生の「まさか」に備える

続いてはミニレクチャー。人生会議について解説してくれたのは箕面市立病院 病院長の岡義雄先生です。外科医としてがん患者の治療にあたってきた岡先生は人生会議の大切さを痛感して、こうしたイベントや講座などで人生会議の普及に取り組んでいます。

岡先生

人生会議はもともとアドバンス・ケア・プランニング(ACP;Advance Care Planning)といい、日本ではより親しみやすいよう、人生会議という愛称がつけられています。

人生のもしものとき、例えば手術で救命が困難になったときなど、本人の意思を確認できないまま人工呼吸器をつけるかどうかの選択を家族が迫られるような場合があります。家族の意向で延命したとしても本人はそれを望んでいなかったかもしれず、家族は「この選択でよかったのか」と長く引きずる可能性もあると岡先生は言います。

また別のケースで、ピアノを弾くことを生きがいとしている人が病気の治療によって指のしびれが出るとしたら、生きがいを失うことになりかねません。

「『まさか』はまだまだ先のことと考えがちですが、それは突然やってくること。防災でふだんの備えが大切なように、生きがいや希望すること、してほしくない治療などについてもふだんから身近な人と話して共有することで、望んでいた医療・ケアを受けることができます」(岡先生)。

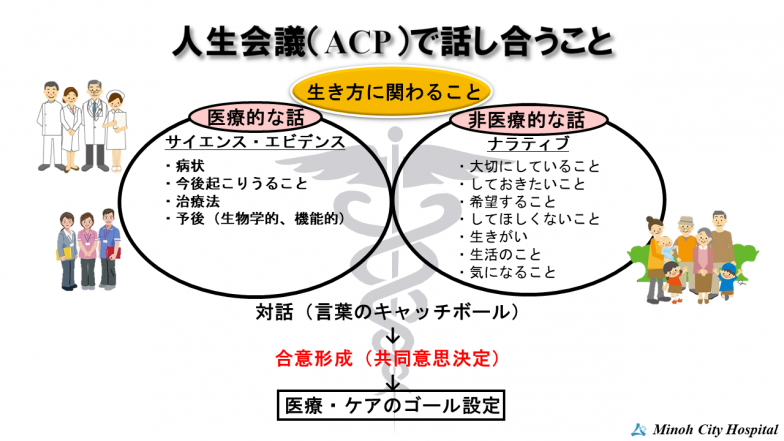

どのような医療やケアを受けたいかは、その人が「どう生きたいか」ということでもあります。そのため人生会議(ACP)で話し合うことは医療のことばかりではなく、生きがいや、その人が大切にしていることなども含みます。

配付資料より

「行きたいところ、お金の心配、飼っているペットをどうしようといったことなど、お茶を飲みながら気軽に話をしてもらえたら。なにげない日常会話でも、または人が集まるお盆や正月などで話すのもいいですね」。

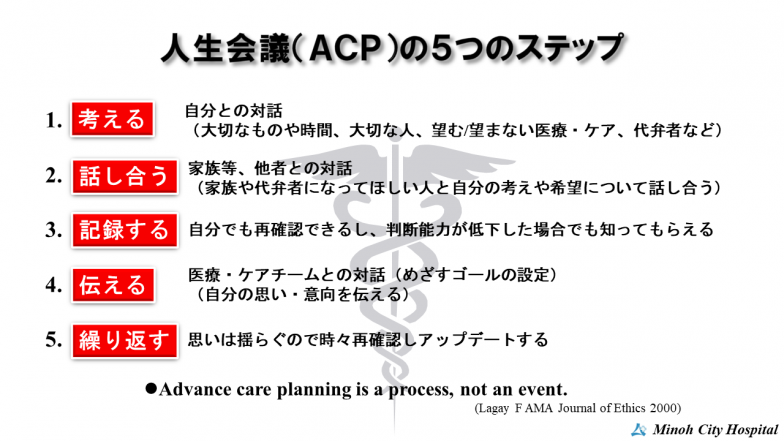

考え方は変わっていくことがあるため、人生会議は一度きりではなく、くり返し話してアップデートすることも大切だそうです。「元気なときから、まずは気楽に始めてほしい」と岡先生は強調しました。

配付資料より

メインワーク お茶の間「人生会議」

うーん、人生会議ってそういうことだったんですね。理解が深まったところで、いよいよ演劇のメインワークです。

舞台は自宅のお茶の間。家族の一人が「もしものことを相談したい」と人生会議をついて切り出す設定です。

配付資料より

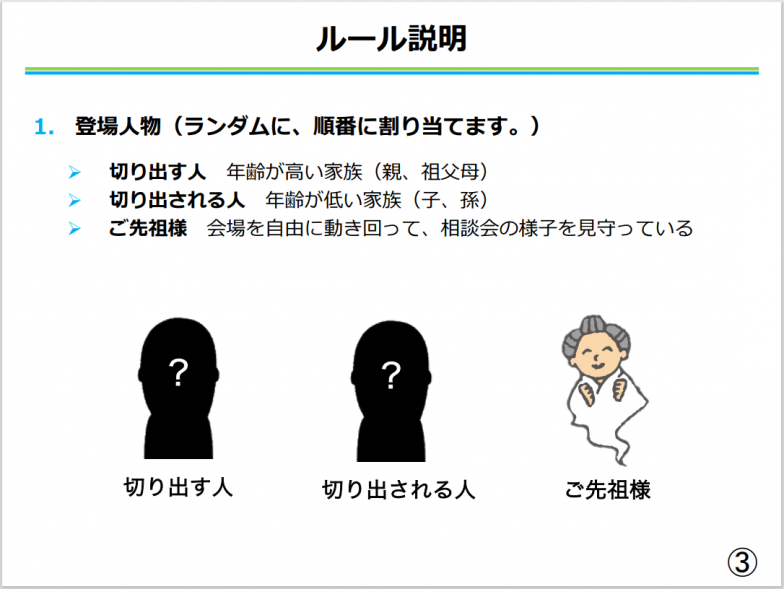

配付資料より。ご先祖様は現世の二人には姿が見えないという設定。

上の資料のように3人一組で人生会議を行おうという内容。全員が3つの立場すべてを体験できるよう、役を替えながら合計3回行います。

登場人物の年齢は各チームでカードを1枚引いて決めます。人生会議を切り出す人は引いたカードの数字の8倍、切り出される人は4倍の年齢というルール。例えば写真(7のカード)の場合、(7の8倍で)56才、(7の4倍で)28才という組み合わせになります。

ちょっと緊張してしまいそうですが、参加者どうしで視線や言葉をかわすアイスブレークも行われ、和気あいあいとした雰囲気。

1分間の役づくりの後、「ピンポンパンポーン♪」「極楽放送局なんじゃ~。君たちの孫やひ孫が大事な話をしようとしてるんじゃ~」と、思わず力の抜けてしまいそうな蓮行さんのアナウンスでワーク開始です。

はてさて、どんな会話が繰り広げられるのか?

「ただいま~」「今日は何してたの?」。冒頭の寸劇は、このワークのひな型にもなっていたようです。

身を乗り出して真剣な表情で聞き入ったり、笑い声が上がったり。自分自身のこと、身近な人のことを思い浮かべながら、話し合いが進んでいる様子です。

ワーク後は「まさに自分の現実そのままだった」「もしものことがあっても、延命治療などせずに天命を全うしたい」「まだ早いと思っていたけど、準備をしておかないといけないと思った」などの感想が交わされました(中には「じいさんと同じ墓には入りたくない」などの発言も……)。

3つの立場すべてを体験した後は「若い方から話を切り出すのは難しいけど、年齢の高い方にとっては身近で起こっていることなので切り出しやすい」「改まってというよりも、日常の延長のような感じで話すと若い人も受け入れやすいのでは」などの声が聞かれました。人生会議をシミュレーションすることで、さまざまな気づきがあったようです。

「介護のことなど、なるべく細かく決めておいた方がいい」など、体験にもとづいたアドバイスも交わされていました。

話は尽きない様子でしたが、メインワークと対話はこれにて終了。「今回は三者(話をする人、される人、見る人)のロールプレイング。ぜひ家庭や職場、地域にこのやり方を持ち帰って、やってみていただければ」と蓮行さんがしめくくりました。

蓮行さん

取材前はテーマの内容から「ちょっと重い話になるのでは」と想像していましたが、実際に見てみると率直で前向きに話し合える場になっていて、自分も参加者として話に加わりたいと思うほどでした。

日本ならではの親子関係

この後、質疑応答ではこんなやりとりがありました。80代の両親が老老介護だという参加者から「自分らしい死に方って何でしょうか」という質問があり、「自分の両親には自分らしい死に方を選んでほしいけど、それは子どもの立場からみると面倒なことかもしれない。自分自身は最期まで家で暮らしたいけど、自分の子どもに対しては(自分は)病院でいいと話している。自分らしい死に方と言いつつ、子どもにとって世話のしやすい死に方を選んでいるのではないか」という内容です。

これに対し、もと大阪大学の哲学の教授で現在は「哲学相談おんころ」の代表理事をつとめる中岡成文さんは「日本では自分の意思と誰かの意思とが融合してしまっているけれど、自分の意思の輪郭をもっとはっきりした方がいいのでは」と話し、「子どもに迷惑をかけたくないのはわかるけど、それが子どもにとってもいいことかどうかはわからない。子どもに聞いてみてはどうか」と提案。

別の参加者からも「親の子どもに対する遠慮は愛情からくるものだと思うが、本当の気持ちを伝えてもらった方が娘としては嬉しい」という意見が出ました。

また、大阪大学で ACP を研究している大学院生で看護師という参加者は「ACPが発祥したアメリカでは自己決定や自立を重んずるが、日本には異なる親子関係や家族の文化があり、それを切り離して自己決定、自立とは、なかなか言い切れないところがある。日本の文化に合ったACPがあっていいし、子どもに迷惑をかけたくないというのも自分の意思。家族でしっかり話し合って決めていくことが大切ではないか」。

親と子それぞれの思い、個人の意思を重視する考え方、さらに日本に特有の親子関係にも踏み込まれていて、とても共感できるやりとりでした。

* * *

この日は参加者の意欲の高さに加え、ワークの内容や全体の進行がとてもうまく組み立てられていたという印象を受けました。終了後、蓮行さんにお聞きしたところ、今回はテーマがデリケートなだけに話が深刻になりすぎて参加者にトラウマが残ったりしないよう、寸劇やワークの内容、進行などに細心の注意を払っていたとのこと。人生会議をテーマとした演劇ワークを行うのは今回が初めてで、半年もの準備期間があったそうです。

「演劇は完成した作品を楽しむだけではなく、演劇を作るプロセス自体が今回のような場や教育の場面でも非常に有用」と蓮行さん。そのことが実感できるイベントだったと思いました。

岡先生は「演劇というスタイルがいろんな世代の人にうまくかみ合ったのでは」とふりかえり、「今回のワークを通じて ACP を理解し、少しでもやってみようと思っていただけたら今日の目的は達成されたと思う。ぜひお茶の間に広まってほしい」と語りました。

筆者も身近な人の老いに直面する場面が増え、戸惑うことや心配ごとが多くなりました。今、大事にしたいことや、これから先どう暮らしたいかなどについて、気軽に、でも今までよりも少し意識して話してみたいと思いました。

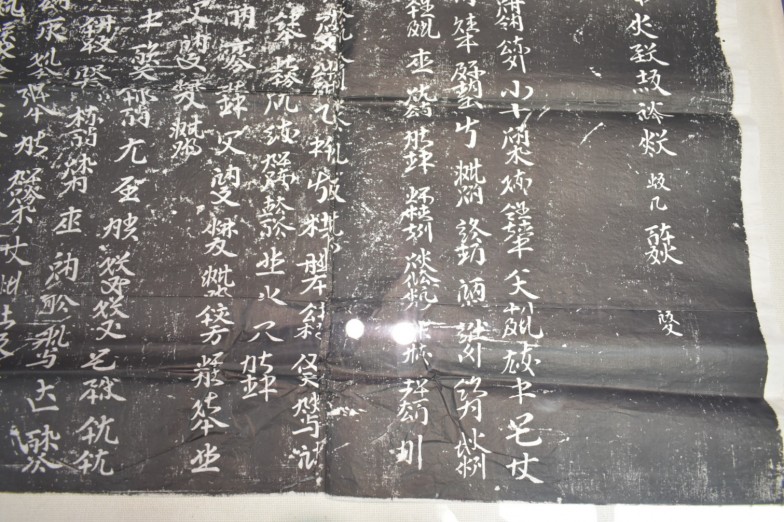

![重修護国寺感通塔碑(ちょうしゅうごごくじ かんつうとうひ)(西夏文面)[拓本]、1093年(天祐民安5)。仏教の徳をたたえる文などが記され、天女の絵も刻まれている。(7月1日まで部分展示、7月3日より全面展示) 所蔵:大阪大学附属図書館](http://hotozero.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/20a-DSC_1076_20230613153210-b-784x459.jpg)

![達海之碑(だはいのひ)[拓本]1665年(康煕4) 清 所蔵:大阪大学附属図書館](http://hotozero.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/31-DSC_1081_20230613153459-b-355x532.jpg)