外出の機会が減り、化粧の手抜きに歯止めがかからない。やや反省モードにあったとき、「化粧品づくりの楽しさをわかりやすく紹介!」「化粧品の科学をのぞいてみよう」という魅力的な誘い文句が目に入りました。化粧品の広告は日々目にしますが、つくる人の目線で話を聞く機会はめずらしい。樟蔭美科学研究所によるシンポジウム「高校生・大学生のための化粧品の世界~化粧品の科学を覗いてみよう~」に参加してみました。

樟蔭美科学研究所は、大阪樟蔭女子大学が新制大学として創立70周年を迎えたのを機に2020年に設立。

「美を通じて社会に貢献する大学」として、学問領域(人文科学、社会科学、自然科学)を超えて美に関する研究が進められています。

学内だけでなく他大学や企業の研究者も参画する研究所という位置づけで、このシンポジウムも学外の研究者や化粧品コンサルタントを講師に迎え、化粧品に興味のある高校生、大学生や一般の人を対象に、それぞれの専門分野から化粧品づくりの楽しさを紹介いただきました。

化粧品って科学なの?

講演のトップバッターは南野美紀先生(武庫川女子大学客員教授、大阪樟蔭女子大学非常勤講師)。「化粧品って科学なの?~夢を届ける化粧品は科学でできている!~」というテーマです。

南野 美紀 先生

南野先生は化粧品会社で商品開発や基礎研究などの経験を積み、自身の化粧品会社を立ち上げ、大学で化粧品教育にも携わっておられます。

「化粧品は夢を売る商売なのでなかなか中身の話を聞いていただけるチャンスがない」という南野先生。化粧品が、中学や高校で学ぶ科学とどのようにつながっているのかというお話を聞かせていただきました。

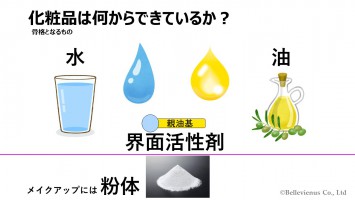

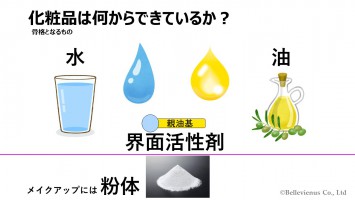

化粧品が何からできているかというと、まずは水。そして肌を健やかにするには油も必要になります。

水と油は混ざらないので、水と油を混ぜるために、油に混ざりやすい部分と水に混ざりやすい部分を一つの分子の中に持った界面活性剤が必要になります。水と油と界面活性剤を知るということが化粧品をつくる第一ステップになります。また、メイクアップ化粧品では、パウダーなどに使われる「粉体」というものも登場します。

ここでは、水と油と界面活性剤について見ていきましょう。

水と油にもいろいろあって‥

水は身近な存在ですが、実は化粧品技術者からすると結構厄介なものなんだそうです。水の分子には極性(分子の中の電荷の偏り)というものがあり、水分子どうしがくっつきやすい。極性があって表面張力が高いので、水をぽたっと落としても、丸い水滴になろうとして広がらない。肌になじみにくいということになります。

化粧水が肌になじむのは、「水にいろいろな保湿成分が入ると、表面張力がおさえられた状態になるから」ということです。

油にも色んな種類がありますが、よく使われるものが油脂と呼ばれるもの。身近なものでは、植物油、天ぷら油が油脂の仲間です。化粧品の原料になる油脂は、植物から採取して圧搾、精製したもので、これを加水分解してグリセリンと高級脂肪酸をつくったりしています。

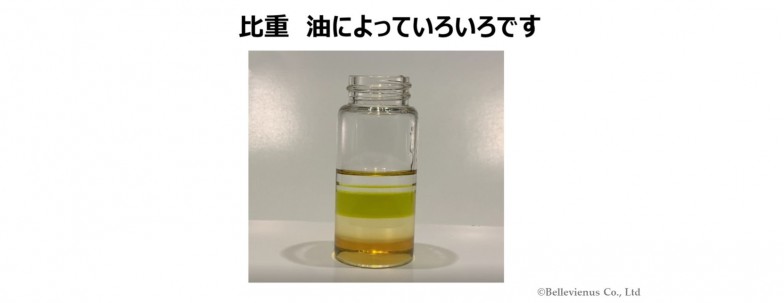

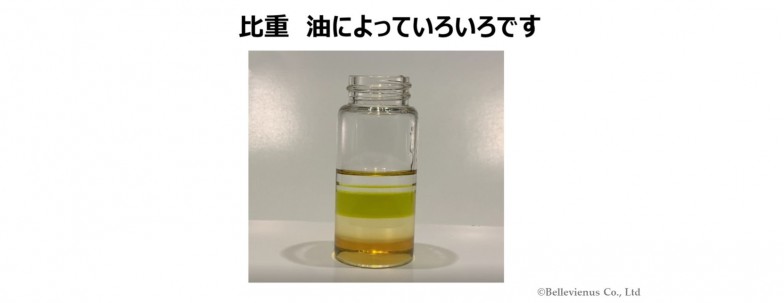

さて、油というとなんでもかんでも混ざりそうなイメージですが、静かに加えていくと、下図のように層にわかれるのですね。ビンの一番下にあるのは、ごま油。その上に米油、次にオリーブオイル。比重が違うので、静かに入れると混ざらない。

オイルクレンジングなどに入っている高級脂肪酸が上にもう一層乗り、さらに軽い油の炭化水素。これで5層になります。

層になった油も、一旦混ぜてしまうと均一になります。ここに水を入れると、振って混ぜても、油とは混ざらない。比重の問題で混ざらないのではなく、水の表面張力が高いので混ざらないという理屈になります。

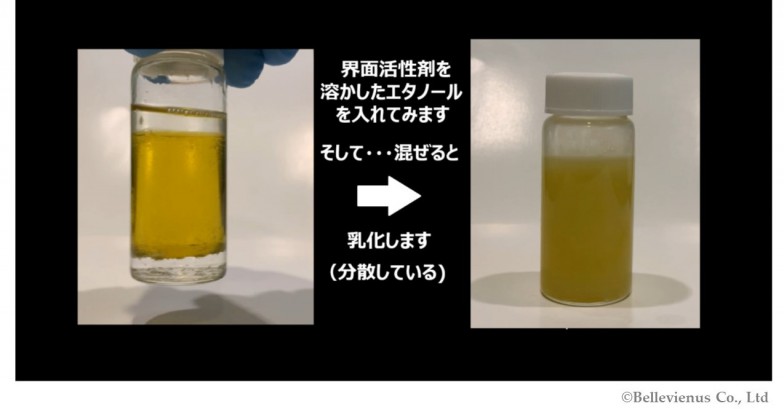

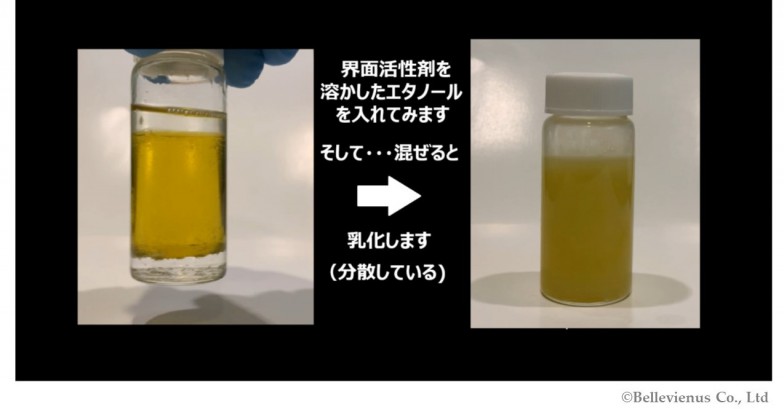

そこに界面活性剤を溶かしたエタノールを入れて混ぜてみると……混ざりました。これが乳化です。

乳化は溶けているわけではなく、油の中に水が分散している状態。「溶ける」と「分散する」は全然違うということです(高校生は覚えておくと大学入試に役立つそうです)。

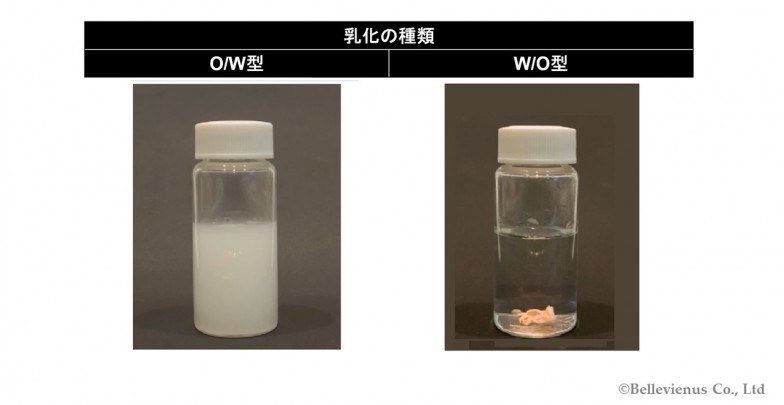

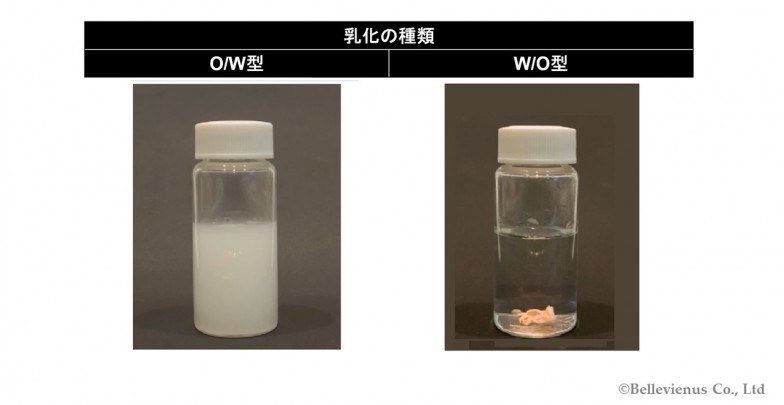

乳化には水の中に油が分散するタイプ(例:牛乳やマヨネーズなど)、油の中に水が分散するタイプ(例:バターなど)があり、そのちがいについても解説。

化粧品の場合、たとえば乳液を水に入れて振ると、すぐに真っ白になります(下図左)。反対に、汗に強いメイクアップベースは混ざらない(同右)。

左側の乳液は水の中に油が分散するタイプ(「O/W型」とよばれる)で、右側のメイクアップベースは油の中に水が分散するタイプ(「W/O型」)。

このように「つくる化粧品によって、どのタイプの乳化物にするかを決める」そうです。

「化粧品技術は幸せをもたらす技術なので、使い心地とか使用実感、機能などを考えながらつくっていくことになる」という南野先生。

易しい言葉と身近なものを例に、化粧品の科学の入り口を見せてくれました。

化粧品をホントに効かせるには?

さて、こうしてつくられたスキンケア化粧品。その効果を出すには、効かせたいところに効かせたいものを届ける必要があります。

「化粧品をホントに効かせるには? ~成分を届ける技術を知ろう!~」というテーマでお話しいただいたのが、徳留嘉寛先生(佐賀大学特任教授)です。

徳留 嘉寛 先生

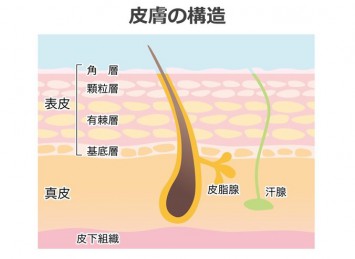

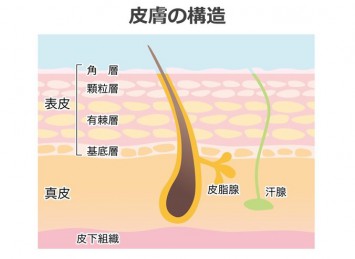

たとえばサンスクリーン(日焼け止め)は皮膚の表面で光を跳ね返すことを目的としているため、皮膚の表面にある必要があります。美白剤の場合は、メラニンが表皮の最も深いところにある基底層の色素細胞で作られるので、ここに届ける必要があります。抗しわ剤の場合は、ヒアルロンやコラーゲンをつくる線維芽細胞が皮膚の真皮にあるので、そこまで送達したい。……という具合です。

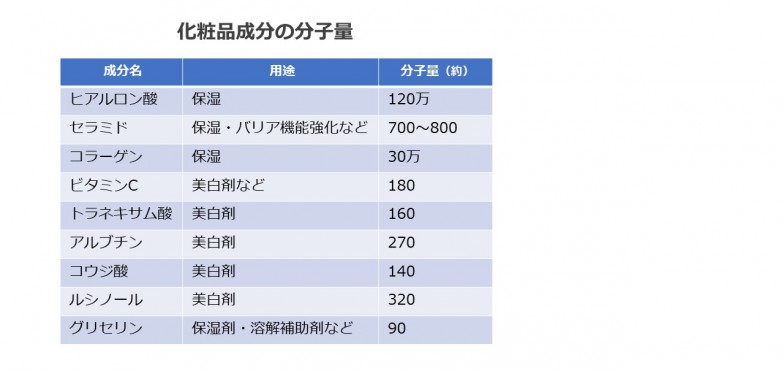

サンスクリーン以外は皮膚の中に届ける必要があるわけですが、皮膚の中に化合物を入れるにあたって、カギの一つになるのが成分の大きさです。物質固有の大きさを示す「分子量*」という指標があり、分子量500以下のものは皮膚内に入りやすいとされています。もう一つのカギは、皮膚の表面は皮脂膜で覆われているので、適度に脂に溶けることが重要とされます。

*分子の質量を 12C 原子の質量を 12 とした相対質量で表したもの。単位はない。

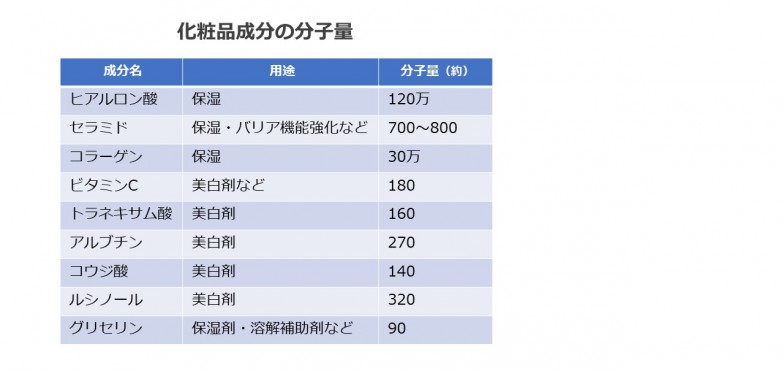

ここでは分子量について考えてみましょう。化粧品の成分としてよく見かける成分の分子量はどんなものでしょう。

例えばヒアルロン酸。保湿剤です。分子量がなんと120万もあります。500 しか入らないのに120万。これは皮膚には入らなそうだと想像できます。

一方、美白剤などで使われているビタミン Cは分子量が180。これはある程度皮膚に入りそうですね。

この「皮膚に入る・入らない」が皮膚のどの部分で制御されているかと言うと、皮膚の一番外にある角層と呼ばれているところで制御されています。

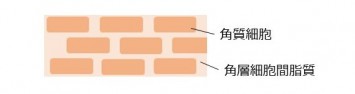

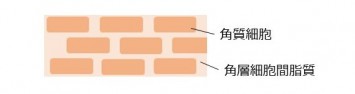

角層には体の中からの水分蒸散を防ぐという重要な役割がありますが、水分が出ていかないということは、外から中にも入りづらいということでもあります。でも実はごく小さな隙間のようなものがあって、小さいものは通ることができます。角層は角質細胞と角層細胞間脂質というものでできていて、下図の角層細胞間脂質のところをメインに化合物が通ることができると言われています。

角層の厚さは大体サランラップぐらいの厚さ(約20マイクロメートル)とされています。分子量が大きいものは、この角質細胞と角層細胞間脂質の隙間を通りにくいとされています。でも、通路をうまく広げたりすることができれば、通りやすくすることができます。その技術は経皮吸収技術と呼ばれていて、徳留先生が研究されている研究領域です。

巨大分子・ヒアルロン酸を皮膚に入れるには

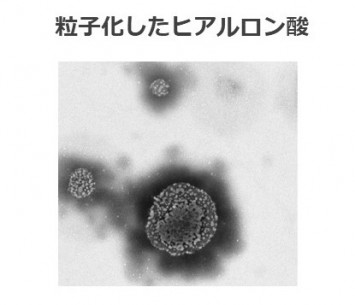

分子量の大きいものを皮膚の中に入れる方法はいくつかありますが、徳留先生が研究されているのは「イオンコンプレックス」という方法です。

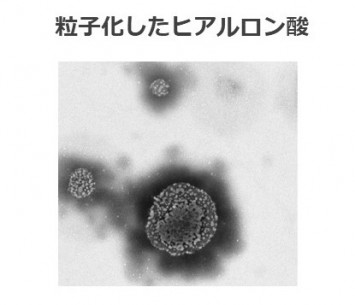

マイナスの電気を持っているものとプラスの電気を持っているものを組み合わせると、互いに絡まりあって複合体をつくるといわれています。ヒアルロン酸は分子量120万という巨大分子ですが、マイナスの電荷を持っているので、プラスのものをくっつけると、ぎゅーっと凝縮して、丸い粒のようになる。

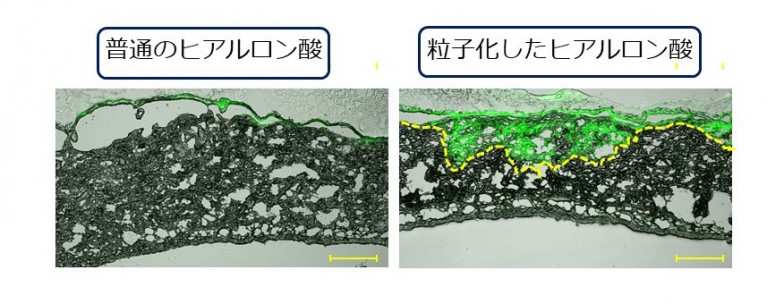

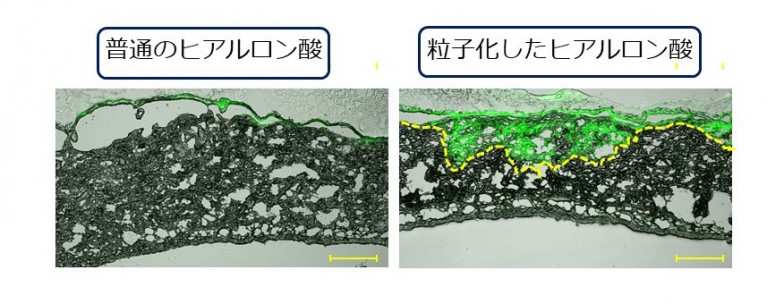

この粒なら通路を通ることができるでしょうか? 皮膚に塗って蛍光顕微鏡で撮影したものを見せていただくと、ヒアルロン酸(下図の緑色の部分)が、皮膚の中に入り込んでいるのがわかります。

分子量500しか入らないところに分子量120万のものが入っていて、「本当に衝撃的だった」とのこと。

徳留先生は企業との共同研究にも取り組んでいて、この技術も商品化されています。徳留先生いわく、研究をやっていて面白いことは、世界で誰も知らないことを自分が明らかにできること。そして消費者を幸せにできるのだから「こんなにいい職業はない」と、研究の面白さとやりがいを語ってくれました。

徳留先生

光で彩るメーキャップ

スキンケア化粧品を届けたいところに届けたら、あとはメイクで仕上げです。

次に紹介するのは「光で彩るメーキャップ ~光のマジックで自然な仕上がりを実現!~」。講師は髙田定樹先生(大阪樟蔭女子大学教授、樟蔭美科学研究所所長)です。

髙田 定樹 先生

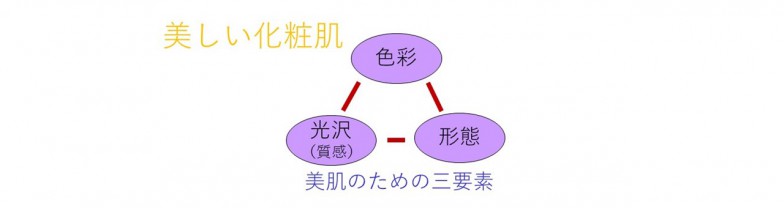

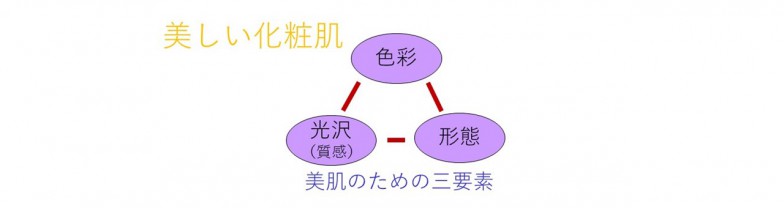

メーキャップで自然な美しい仕上がりを得るには、科学的に考えると三つのポイントがあるそうです。「色彩」「光沢感(質感)」「形態」。この三つをうまく整えれば、美しい化粧肌ができあがるとのこと。

まずは色彩です。色彩の補正を考える前に考えておかなければならないのが、人の皮膚の光学特性です。

たとえば博多人形のような人形の顔の光の反射と、人間の皮膚での反射の仕方というのは全く別のものです。

プラスチックなどでできた人形の顔に光が当たると全ての光が反射しますが、人間の生体皮膚の場合は、光が当たって表面で反射する量はたったの5%。残りの95%ぐらいは皮膚の中にもぐり込んでいって、皮膚の中のメラニン色素や血流中のヘモグロビンなどの色素に吸収されたり散乱したりして、光が入ったところとは違うところへ出て行く。それが人間の皮膚の光学的な特異性だそうです。

ここで美しい皮膚とくすんだ皮膚での反射率のちがいに注目すると、くすんだ肌に赤や青の光を足せば、きれいな肌に補正できるとのこと。

「それなら赤いメーキャップをして赤みを増やそう」というのが従来のメーキャップの考え方ですが、これをすると逆にくすんでしまいます。水彩絵の具で絵を描くときに、色を混ぜれば混ぜるほど色がくすんで暗くなるように、混ぜると色の明度が下がる。そうではなく、「光で色を混ぜよう」というのが、今回のお話です。光で色を混ぜるとどんどん明るくなっていきます(加法混色)。

では、どうやって化粧品に光をプラスすればいいのか?「発光体でも乗せるのか」という話ですが、そうなんです。ただし発光ではなく、光を反射するものです。

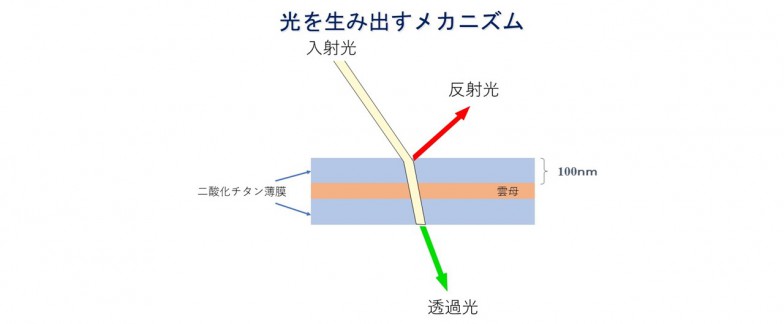

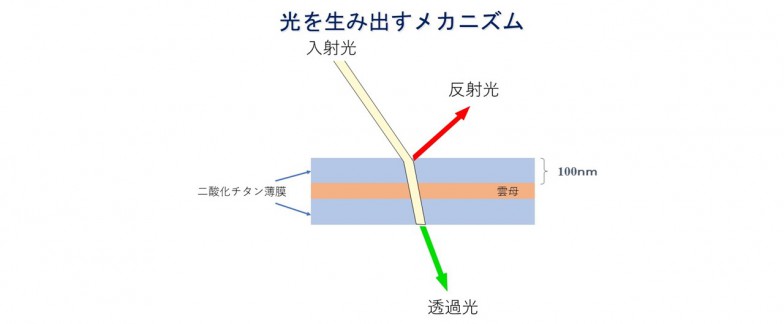

下の図のように、「マイカ」(雲母ともよばれる)という板状の粉体の表面に、二酸化チタンの薄膜をくっつけると、光が当たった時に赤い光が反射します。

二酸化チタンの薄膜が100nm だと赤く反射し、膜厚を155nmにすると緑、131 nmにすると青色の光を反射するそうです。

このような発光体を使って色彩補正するのが「光のメーキャップ」というわけです。

肌の光沢とカタチ 美しく見せるテクノロジー

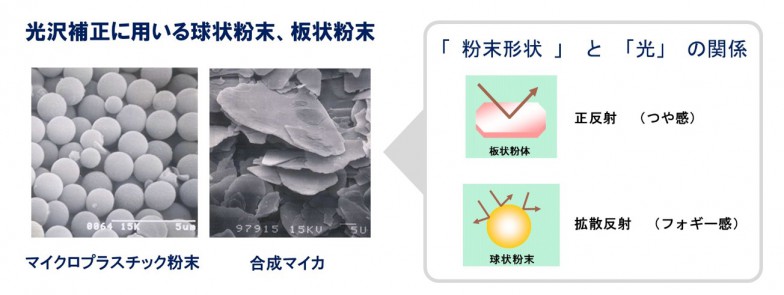

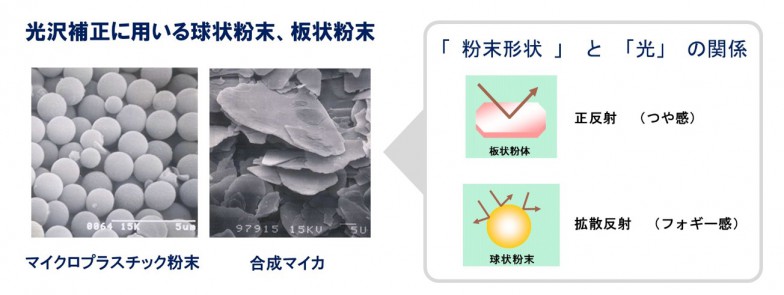

美肌の三要素、光沢についてはどうでしょう。肌にツヤを出したりツヤを消したりして光沢を調整するのですが、ツヤを出すには、光を強く反射する板状の粉体を、ツヤを消すには光を乱反射させる球状の粉体を使います。

(近年はマイクロプラスチックが問題になっているため、代替材料への置き換えが進んでいます)

肉眼で見えないところにいろんな技術が詰め込まれています。

美肌の三要素、最後は形態です。形態を整えるには顔の輪郭などのマクロな補正と、毛穴や小ジワなどのミクロな補正の2つがあります。

マクロの補正は、たとえば小顔に見せるには顔の輪郭を暗く、中心を明るく見せて立体感を出せばいいというわけで、立体感を生むパウダーを紹介いただきました。顔全体に均一に塗れば立体的に見えるという便利なものです。

一方、毛穴や小じわなどミクロの補正では、皮膚表面の凸凹をどうやって消すかということが問題になります。

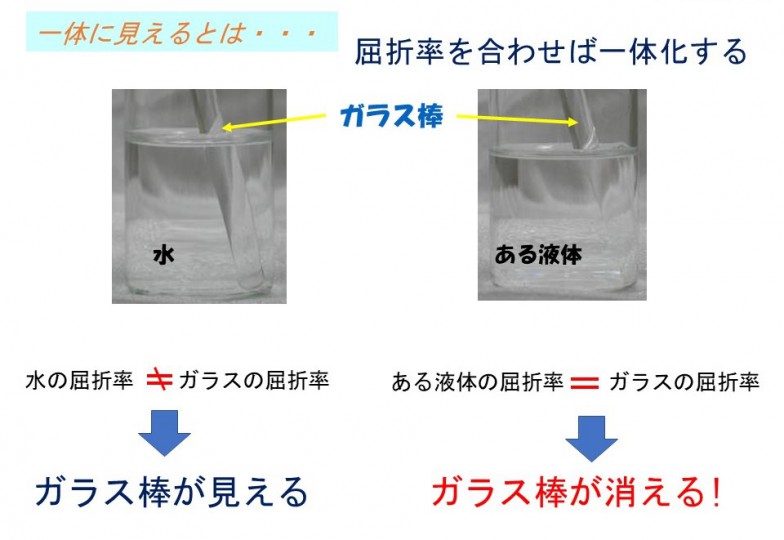

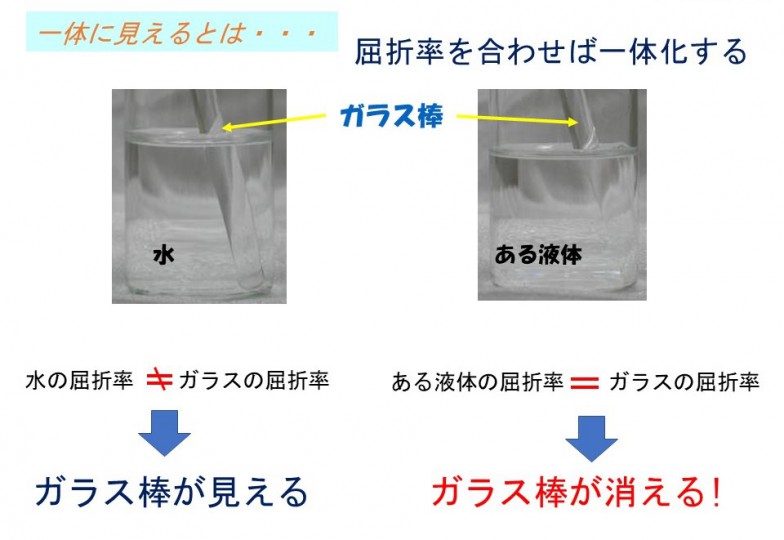

解決のヒントになるのが、下の写真です。水の入ったビーカーにガラス棒を入れると、水の中にガラス棒があるのがはっきり見えます。ところが、水の代わりにある液体を入れるとガラス棒が見えなくなってしまう。

これはなぜかと言うと、ガラス棒と全く同じ屈折率の液体を入れているためです。同じ屈折率になると存在がわからなくなる。

同じように、凸凹のある皮膚に、皮膚と同じ屈折率の化粧品を塗り込んで穴を埋めれば、穴がなかったかのように見えることになる。その上に球状の粉体(パウダーなど)をのせると、さらに効果は上がります。

このように、「色彩」「光沢」「形態」の補正を光の力を使って科学的に行うと、美しい肌に見せることができるというわけです。

こうしたメーキャップを応用すると、例えば抗がん剤治療で皮膚に反応が出ている人や、色素沈着や紅斑などがある人の皮膚を光学的に補正することができます。

また、事故などで顔の一部に欠損がある方にも、土台をシリコンで作り、その上に光のメーキャップをして、あたかもそのくぼみがなかったかのように見せることができ、外観に問題を抱えている人が社会生活を送りやすくなります。

「化粧品の力によって社会に貢献していきたい」という髙田先生。光のメーキャップの原理と効果を、とてもわかりやすくお話しくださいました。

* * *

このほかにも、岡野由利さん(株式会社CIEL取締役)から、肌トラブルの仕組みや化粧品の安全性・有効性を確かめるプロセスについて、化粧品コンサルタントの堀越俊雄さんからはボディウォッシュなどの泡の技術について、また武庫川女子大学客員教授の神田不二宏先生からはデオドラント製品の開発について紹介いただきました。

科学オンチの私も、化粧品がさまざまな科学的知見を動員し、効果を検証してつくられていることを知ると、うまく活用して心地よく過ごしたいという気持ちになります。

今回のシンポジウムは、化粧品を「つくる」ことに焦点を当てた内容でしたが、進路を考える高校生や大学生に向けて、興味関心に沿ったさまざまな学問分野も紹介されました。ファッションとしての化粧なら被服学、美学、文化人類学など。化粧と心の関係は心理学、商品として売るにはマーケティングなど、化粧品を学ぶ間口は広そうです。