芸術の秋、文化の秋……。紅葉が深まってくると、一つ二つ文化的なスポットに足を運んでみようじゃないかと、いつもなら小説片手に出かけるのだけれど、今年ばかりは状況が違う。そう、コロナである。せっかくわき上がってきた文化熱(?)をどこにぶつけるのがいいのやらと、ほとほと困っていたら、大学ミュージアムによるオンライン展示というのが、あちこちで開催されていることを知った。今回はそのなかでも、個人的にグッときたものをいくつかピックアップしてみた。

明治大学博物館 Mm ONLINEミュージアム

明治大学博物館は、「商品部門」「刑事部門」「考古部門」という3ジャンルの展示がそろう充実した大学博物館だ。なかでも刑事部門に並ぶ拷問器具はインパクトがすごい。この明治大学博物館をまるっとオンラインで楽しめるのが、ここのオンラインミュージアムである。特筆したいのは「展示室をあるく」というコンテンツ。画面を操作すると、Googleのストリートビューのような感覚で館内を見て歩ける。博物館ならではの落ち着いた雰囲気であったり、あたりを見回しながら興味をおぼえたものに近づき、展示品まじまじと眺める、そんな博物館らしい体験をオンラインでいながら、たっぷりと味わうことができる。ちなみに、ほとぜろではこの博物館の「立体錯視特別展」をレポートしている。こちらもあわせて確認されたし。

サイト上では、特別展や常設展のアーカイブ動画や、各展示の解説も楽しめる

URL http://ict-museum-meiji.tokyo/

國學院大學博物館 オンラインミュージアム

考古、神道、校史をテーマにした、およそ11万点の所蔵資料がある國學院大學博物館。この博物館の常設展や企画展の内容を動画で紹介しているのが、國學院大學博物館オンラインミュージアムだ。テーマごとに分けられた動画は、この記事を書いている段階ですでに17本とかなりの充実ぶり。動画の種類は大きくは二つにわけることができ、一つは展示内容を解説するもので、もう一つは企画展のミュージアムトーク。常設展の展示内容の解説では、専門の研究者たちが解説してくれており、コンパクトにまとめられていながらもわかりやすい。日本史好きや古代にロマンを感じるタイプなら見ておいて間違いないだろう。なお、國學院博物館の企画展についても、ほとぜろではいくつか過去にレポートで紹介している。オンラインミュージアムとは、また違った趣があるので、こちらもぜひご覧いただきたい(「いのちの交歓 ―残酷なロマンティスム―」展レポート、「SHIBUYA」展レポート)

動画コンテンツが充実。内容が深く、この分野が好きな人なら際限なく見てしまう!?

URL http://museum.kokugakuin.ac.jp/event/detail/online_museum

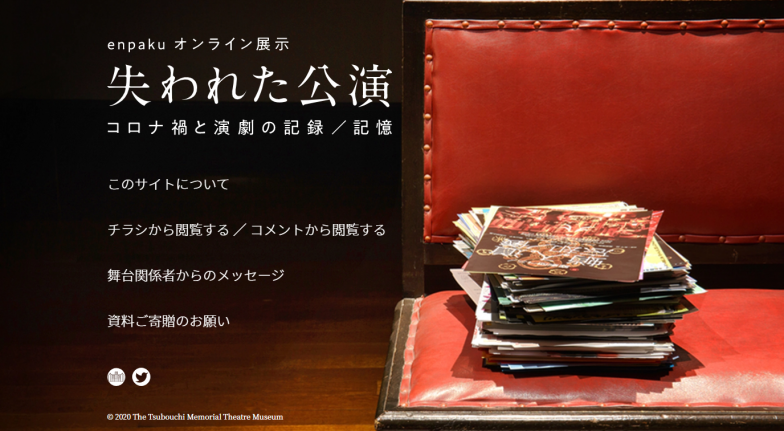

早稲田大学演劇博物館 オンライン展示「失われた公園-コロナ禍と演劇の記録/記憶」

続いて紹介するのは、早稲田大学演劇博物館のオンライン展示。この博物館そのものの魅力については、みっちり語っているほとぜろの記事があるのでそちらにゆずりたい。ここで取り上げたいのは、今年10月より公開がはじまったオンライン展示についてだ。「失われた公演-コロナ禍と演劇の記録/記憶」と題されたこの取り組みでは、コロナ禍で中止・延期となった演劇公演のチラシ等をオンラインで展示している。ずらーっと並んだチラシを眺めていると、演劇公演といってもジャンルはさまざまなだなぁとか、こんなにコロナ禍で中止になったのか……と、なんとも言いがたい感慨が湧いてくる。また、この取り組みは、展示でありながら参加型アーカイブのプロジェクトとなっており、展示サイトからチラシの寄贈を呼びかけている。展示のテーマであったり、参加型の仕組みであったり、まさにコロナ禍の“今”をダイレクトに反映した展示だといえる。

コロナ禍ならではのオンライン展示。この事態が演劇業界に与えた爪痕の大きさをまじまじと感じる

URL https://www.waseda.jp/prj-ushinawareta/

愛媛大学ミュージアム Web昆虫展2020

最後に取り上げるのは、愛媛大学ミュージアムによるオンライン昆虫展。例年、夏休みに5日間ほど開催される取り組みなのだが、今年はコロナの影響でオンライン開催となり、ありがたいことに今も公開されている。昆虫は「かわいい昆虫」「もふもふ昆虫」など、シンプルかつ興味深いカテゴリーにわかれて取り上げられている。それぞれの昆虫は、画像と研究者による音声解説を組み合わせた動画で紹介。例年の開催期間とテーマから考えると、親子連れや子どもの参加が多そうで、そう思うと文字より動画で伝えた方が効果的なのだろうと感じた。なお、それぞれの動画は非常に端的だ。なかには15秒程度で、研究者がひとことしゃべると終わってしまうなんてものも。素朴なんだけれど、それがいい。

子どもはもちろん、大人も童心にもどって楽しめる。やっぱ昆虫いいよねと思わせてくれるオンライン展示

URL https://konchu.museum.ehime-u.ac.jp/

他にもいろいろとあるのだが、今回はいったんここまで。どれもコロナ禍という非常事態のなかで生まれた取り組みなので、試行錯誤の跡が見え、そこに今後につながる可能性のようなものを感じ取れた。今後ますますこういう取り組みが増えていくと、忙しい大人たちにとってはありがたい。なお、ほとぜろでは「デジタルアーカイブを楽しむ(第1回、第2回)」という連載企画に取り組んでいる。文化的なものに飢えている人は、ぜひこちらでも文化を補充してほしい。