夏休みが始まったばかりの7月27日、グランフロント大阪で「本の帯創作コンクール 帯で伝えよう!本のミリョク!」というイベントが開催されました。

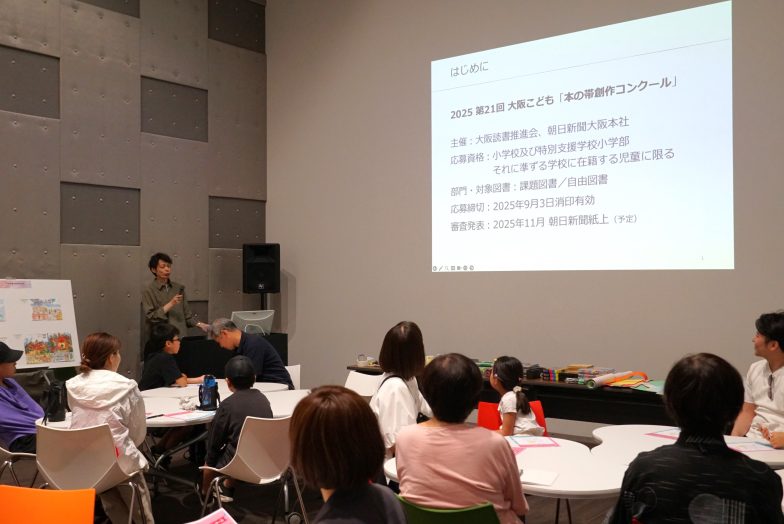

こちらは、梅花女子大学文化表現学部情報メディア学科の森貴志先生が講師を務めるワークショップです。内容は、朝日新聞大阪本社と大阪読書推進会が主催する第21回大阪こども「本の帯創作コンクール」(※)の課題図書をもとに、参加者がオリジナルの本の帯を制作する、というものです。コンクールに合わせて例年開催されており、小学生以上の子どもはもちろん、大人にも大人気とのこと。課題図書を読んだり、工作したりと、夏休みらしい素敵な体験ができそうです!

※コンクールは全国の小学生が対象で、応募締切は2025年9月3日。詳しくは大阪府書店商業組合のサイトをご覧ください。

イベントは13時からスタート。5分前には、約20名の参加者が集まっていました。ちょっと緊張した面持ちの子どももいましたが、期待や楽しみも大きい様子。会場はわくわくしたムードに満ちています。

会場には、「本の帯創作コンクール」過去の受賞作品が展示されていました

帯とは何か? 編集者の経験をもつ森先生が解説

ワークショップは、森先生による「本の帯とは?」というレクチャーから始まりました。

編集者として出版社に勤務した経験をもつ森先生は、約20年間に渡って学術書や絵本をつくってこられました。ご自身が手がけた帯や人気作品の帯などをスライドで紹介しながら、帯の基礎知識と帯づくりのポイントを説明されます。

帯とは、書店で本を選ぶ人に「読みたい!」と思わせるもの。大まかに分類すると、本の中身をチラッと知らせる「内容紹介型」と、受賞や売上の実績をアピールしたり、著名人による推薦文を載せたりする「権威づけ型」、イラストやキャラクターを使った「デザイン型」の3タイプがあるそうです。

帯をつくるにあたって大切なことは、その本を好きになること。そして、書いてある文章、描かれた絵を、隅から隅までよく観察すること。そうして発見した本の魅力を、自分なりの言葉と絵で帯に表現します。より良い帯にするためには、情報を絞ることや、伝えたいことをシンプルに書くことも大事だと、森先生はアドバイスします。

「ターゲットを絞る」「ネタばれは避ける」など、帯づくりのポイントを解説する森先生

司書をめざす学生が、課題図書の読み聞かせを実施

ワークショップで扱う課題図書は、『かいじゅうのすむしま』(谷口智則 作、アリス館)、『このかべどうする?』(二歩 作・絵、くもん出版)、『オバケや』(富安陽子 文、鈴木のりたけ 絵、小学館)、『水のはなし 水をめぐる冒険の旅へ』(オリガ・ファジェーエヴァ 文・絵、横山和江 訳、鈴木出版)の4冊の絵本です。参加者はここから1冊を選び、それぞれのグループに分かれます。筆者は、カラフルな表紙とコミカルな表情のキャラクターに惹かれて、『オバケや』を選択することにしました。

『オバケや』グループの席に着くと、梅花女子大学の学生が本の読み聞かせをしてくれました。大きな声ではっきり読み上げ、一人ひとりに絵が見えるように工夫していました。学生の皆さんは、司書課程を履修されているとのこと。読み聞かせの技術を学んでいるのでしょう、すっかり物語に引き込まれました。

丁寧に音読する学生。参加者も熱心に聞き入ります

帯づくり開始!大人も子どもも夢中で作業をする1時間

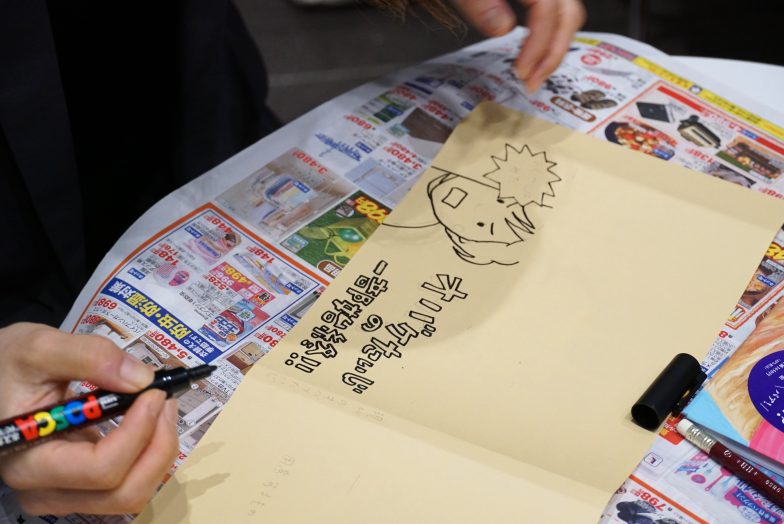

さて、読み聞かせの後は、いよいよ帯づくりがスタートです!作業時間は約1時間。まずは、白い紙に鉛筆で下書をして、内容が定まったら画材を選んで清書をする流れです。

画用紙、カラーサインペン、色紙など、必要な画材はすべて用意されています

意気込んで参加した筆者ですが、いざ紙を前にすると何を書いて良いか分からず、しばらく呆然。そこで、森先生が事前のレクチャーで、「本を読むことで生まれた自分の感情を大切に」「印象的なシーン、好きな人物などに注目して」と言っていたことを思い出します。そのアドバイスを参考に、一番好きなシーンに絞ったことで、何とか鉛筆が動き出しました。

一旦作業を始めると、思った以上に夢中になり、気付けば40分ほど経っていました。作業中は先生や学生が会場を巡り、アドバイスや励ましの言葉をかけてくれます。「うまく書けていますね」と言ってもらえると、うまく書けている気分になり、楽しく前向きに取り組むことができました。

作業中の筆者。一番好きなシーンを無我夢中で描いています

周囲を見渡すと、子どもはもちろん、筆者と同様に大人の参加者も作業に没頭している姿が印象的でした。隣の人と楽しそうに作品を見せ合う人もいます。一緒に帯づくりをすることで、みんなの心がほぐれて近づいたような気がしました。

子どもたちが自分の作品を発表。大人の作品も力作ぞろい

最後は、参加者の作品発表が行われました。

子どもたちの作品は、読者に問いかけるような言葉を使ったり、自分の気持ちをキャッチコピーにしたりと、森先生のアドバイスを素直に受け取って上手に活用したものが多いように思いました。中には、絵本に書かれた難しいメッセージをしっかり読み取り、それを自分の言葉で印象的に表現した作品も。子どもたちの感性や洞察力に感心しました。

筆者の作品。右綴じ・左綴じを間違えてつくったところが自分らしいと思いました

イベント終了後、森先生にお話を伺いました。

「帯は紙の本ならではのコミュニケーションツールであり、それ自体がひとつのメディアです。何を伝えるべきか、受け取る相手がどう感じるか、よく考えてつくる必要があります」。そう語る先生は、編集者として数多くの帯づくりを担当してこられました。特に絵本の帯をつくる際は、作者の思い、子どもの視点、絵本を選ぶ保護者の考え、購買を促す狙いなど、いろいろな要素を考慮に入れる必要があったといいます。

「帯には書籍を売る役割がありますので、ずいぶん悩まされた覚えがあります。ただ、このワークショップでつくる帯は、売上を伸ばすことが目的ではありません。本日参加された皆さんの作品を拝見すると、どれもご自身の気持ちをのびのびと表現しておられて、とても良かったと思います」

情報メディア学科に所属する森先生。担当するゼミでは学生が雑誌の編集にも取り組んでいるとのこと

第21回大阪こども「本の帯創作コンクール」の課題図書から帯をつくった今回のイベント。参加者の中には、コンクールに応募するつもりで参加した小学生もいたそうです。

「『先生の話を聞いて、帯のつくり方が分かった』と言ってくれたので、私も嬉しかったです」

コンクールに興味がある小学生や、本や工作が好きな小学生の皆さん、夏の楽しい課題として、帯づくりに挑戦してみてはいかがですか。紙とペンだけでも取り組める帯づくりは、大人の方にもおすすめです。好きな本を、異なる角度からもう一度楽しむきっかけにもなると思います。