立春、夏至、秋分、大寒――二十四節気に代表されるように、現代人も折に触れて気にかける暦。ところが、古代から近世にかけての日本人は、いま以上に暦を重視した暮らしを送っていたそうです。

飛鳥時代から明治維新に至るまで暦の作成をつかさどってきたのが、朝廷に置かれた暦博士(れきはかせ)と呼ばれる官職です。陰陽寮(おんみょうりょう)という役所に勤務した彼らは、暦の作成を通じて政治や人々の行動に大きな影響を与えました。実際、日食は不吉な予兆とされ、貴族のなかには仕事を取りやめて邸宅に閉じこもる人もいたといいます。

暦博士たちが扱った太陰太陽暦が1873年(明治6年)に廃止され、現代まで続く西洋由来の太陽暦(グレゴリオ暦)が採用されて150年あまり。かつての暦に基づく価値観とはどういったもので、暦づくりの専門技能はどのように継承されてきたのでしょうか。第35回北大人文学カフェ「古代の「夜食」は日食の話です ―暦博士とたどる日本のこよみ―」の模様をレポートします。

天皇が時間・空間を支配するための暦

今回の講師は北海道大学文学研究院 日本史学研究室 講師で、日本古代史、天文暦算史を専門とする吉田拓矢先生。最初に強調されたのが、いにしえの日本に中国からもたらされた太陰太陽暦が、天皇による時間と空間の支配の象徴であるということでした。

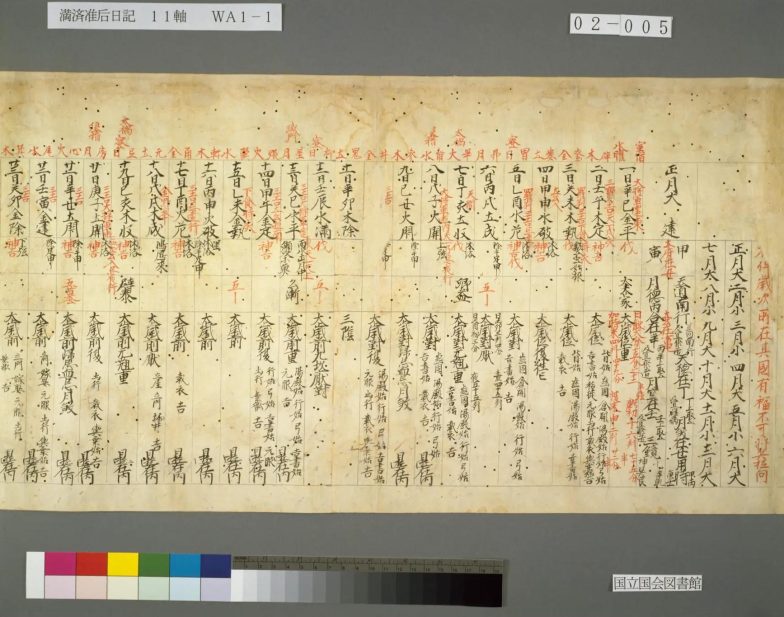

暦博士は、中国由来の計算法で太陽と月の動きを算出し、現在でいうカレンダーにあたる書物、「具注暦(ぐちゅうれき)」を作成。原本から書き写した166巻もの具注暦が天皇の名において都から全国に配布され、日付の共有と同時に朝廷の権威づけの機能を果たしていました。

日付や曜日、天体に関わる現象が細かく記された具注暦(国立国会図書館デジタルコレクションより)

これらの作業には相当な労力が費やされていたと吉田先生は語りますが、その中心人物である暦博士は朝廷における官位相当が下から数えた方が早かったそう。出世が望めないため、暦を学ぶ人は慢性的な人手不足という問題を抱える一方、天皇の統治を広く知らしめるためには必要不可欠というジレンマが生じていたというこぼれ話もありました。

また具注暦の具体的な使い方として、日付に加えて吉凶や日常生活における行動指針、天体の情報などが書き込まれていたことも紹介されました。平安時代の貴族・藤原師輔(ふじわらのもろすけ)が公卿としての心得を記した『九条殿遺誡(くじょうどのゆいかい)』には、暦書から吉凶を知り、暦書を使って年中行事のスケジュール管理をし、暦書に日記を記すべきとの記述が見られます。

それでは、暦とは貴族以外の立場からするとどのようなものだったのでしょうか? 情報量の多い具注暦を必要としない地方の官人の間では、月の日数のみ把握できる木簡が用いられていたことが出土品によって判明しています。吉田先生は「税の納付期限を把握してもらうなどの意図があったのでは」と、その目的を推察していました。

ところで、そもそも暦とは時の流れを測って数える方法です。人間は天体運動や自然現象の周期を手がかりに1日や1ヶ月という単位を形成しようと努力してきました。昼と夜で1日、月の満ち欠けで1ヶ月、春夏秋冬から1年を算出することを思えば、納得もいくはずです。

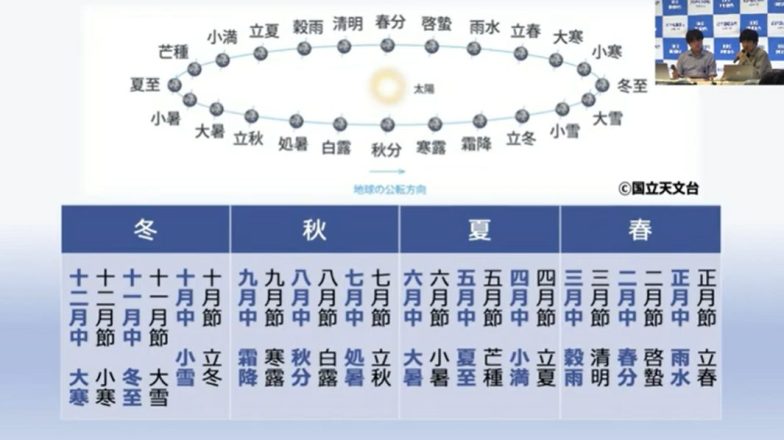

太陰太陽暦における1ヶ月は、新月から次の新月までのおよそ平均29.5日。1ヶ月が29日なら小の月、30日なら大の月とされていました。したがって、太陰太陽暦では12か月は約354日となり、年を追うごとに暦と季節との間にずれが発生します。現代の暦では4年おきに閏年を挟みますが、当時は二十四気における中気(一年を24等分したとき、立春から数えて偶数番目の節目)のない月を閏月とし、19年に7回のペースで1年が13ヶ月となる年をつくることで、このずれを調整していました。

太陰太陽暦では、たとえば、新月から次の新月までの間に中気「雨水」を含む月が正月となり、同じように中気「春分」を含む月が2月となる。だが、年によっては月の満ち欠けの周期が中気と中気の間にすっぽり収まり、どちらの中気も含まない月が生じる。これを閏月とすることで、暦と季節のずれを調整した

太陽暦と比べると複雑にも感じますが、その反面、新月を月の始まりとするため月の大きさを見ればだいたいの日付が分かるというメリットも。暦博士が作成した権威ある暦に頼らずとも、市井の人々は大まかに1ヶ月を把握することができたようです。

日食・夜食は不吉の予兆? 暦に見る吉凶判断と専門技能の継承

『九条殿遺誡』にあるように、暦は単に日付を知るためだけに使われていたわけではありません。暦博士は、いわば陰陽道の教えの実践者でもありました。陰陽道において縁起の悪いとされる方角に移動するのを避ける方違(かたたがえ)という習わしも、暦にのっとって行われていました。たとえば、具注暦に書き込まれた「大将軍還東」という記述は「神様が東に帰る」という意味合い。これを見た貴族は、東への移動をはばかったといいます。また、吉凶の判断に基づいて入浴や爪切りの日まで規定されてもいました。つまり暦には、日常生活や身体に深く関わることが記述されていたのです。ここに現代人の感覚とは異なるものを見出せるかもしれません。

不吉な出来事を避けるうえで特に重視されたのが、日食です。太陽が月に隠される天体現象は古くから忌み嫌われ、すべての政務を休みにして自宅で過ごす貴族もいたほどです。それゆえ、暦博士は飛鳥時代から日食予報に力を入れてきました。中国でも同様の動きは見られましたが、日本の場合は中国と違い、太陽の見えない夜間に生じる「夜食」についても懸命に予報を実施していました。

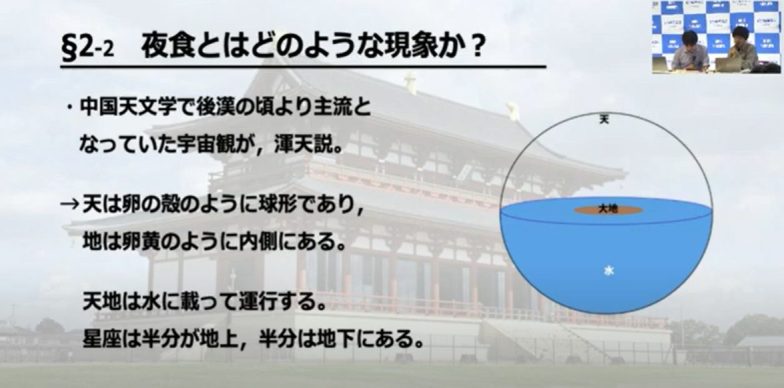

中国には、天を卵殻にたとえてその表裏には水があり、地はその内部に卵黄のように位置するとする渾天説(こんてんせつ)という宇宙観があります。渾天説によれば、昼は太陽が「地上」に姿を表している時間帯。一方で夜は「地下」に沈んでいる時間帯です。ではなぜ、日本の暦博士は地上では見られない天体現象を熱心に予測しようとしたのでしょうか。そのわけを吉田先生は「暦博士らが大陸に渡航することなく、中国からもたらされた書物による独学で知識を得たからでは」と推測します。中国には「見えないものを予報しても仕方がない」という常識があったものの、書物頼りではそこまで読み解くことができなかったようです。

当時考えられていた夜食とは、太陽が地下に沈んでいる間に起こる日食のこと。直接目で見ることはできないが、計算上では予測され、政務に影響を与えていた

もっとも、夜食に関する予報は10世紀初頭の暦博士・葛木宗公の進言によってあっけなく廃止。実はこの時期、計算の間違いによって本来の2倍の件数の日食予報が出されていたのだそう。その結果、政務に当てる日数が減って年中行事などが本来の日程で開催できなくなったため、夜食はカウントしないという判断に至ったのだろうというのが、吉田先生の見立てです。

同時期になると、暦学の分野では暦、天文、占いと陰陽道のいずれにも長けた賀茂保憲が台頭し、権勢を振るうように。11世紀には賀茂氏の独占状態となり、書物を読むだけでは誤解や誤読が生じていた具注暦の作成や日食計算といった専門技能が、親の代から子の代へと伝えられていくようになりました。ちなみに、暦の作成自体において実務を担うのは基本的に1人で十分だったそう。吉田先生いわく「複数人で行うと、計算や解釈の正しさを巡ってけんか別れになるのが常でした(笑)」とのことで、専門家同士でも意見が割れるほど繊細な作業だったようです。

16世紀に入ると賀茂氏の嫡流が断絶し、土御門家が暦博士を兼務するように。江戸時代には暦の計算は幕府の天文方の仕事となりました。ただ、それでも暦が朝廷の力を示すための役割を果たしていた事実は変わりません。暦の計算は幕府、決定した暦に占いの要素を加えるのは朝廷の暦博士という分業で、最終的には天皇が定めるという形が明治時代に至るまで継続しました。

明治維新を経て時代は太陰太陽暦から太陽暦へ

かくして1873年(明治6年)、長らく続いた太陰太陽暦は明治新政府により世界標準の太陽暦に移行します。これには当時の政府が月給制を敷いており、閏月のある旧暦では負担が増えるとの裏話もあったようです。反面では太陽暦の採用決定が移行の約2ヶ月前と直前だったこともあり、カレンダー制作の現場は大混乱。維新直後らしいかなりの強硬策でしたが、同時に時刻表示も十二時辰制から24時間制に移行し、日本は近代国家への道のりを歩み始めたのです。

さて、ここまで古代から近世にかけての日本人が暦に寄せてきた価値観、暦の作成や技術伝承についての苦労などについて講座を振り返ってきました。吉田先生の話を聞いて印象的だったのは、現代では機械的に流れているように感じられる暦や時間も、多くの人の手によって支えられ、それが多くの人に影響を与えてきたということ。「史料を通して古代の人と話が通じた気分になれるのがやりがい」という言葉は、大いに共感を持てるものでした。