グローバル化した世界で暮らす私たちが日常で消費している食べ物や生活用品。その多くは、遠く離れたところで原料を集め、加工し、運ばれてきたものだ。

古代の人々は、私たちと違って身の回りで手に入れられるものを使って生活していたと考えられがちだが、じつは必ずしもそうではなかったと語るのが北海道大学で歴史学を研究しておられる蓑島栄紀先生だ。

古代人たちは私たちの想像をはるかに上回るグローバルな交易網を作り上げ、そこから得た品々で生活を豊かにしたり、富を蓄えたりしていたのである。

日本列島の北端の蝦夷地と南端の琉球さえつながっていたという古代世界の壮大な交易に興味を引かれて、第29回北大人文学カフェ「交易品がつないだアイヌと琉球 古代東アジアの海のネットワーク」をオンラインで聴講しました。

今回の講師、蓑島栄紀先生(北海道大学大学院文学院 アイヌ・先住民学研究室 准教授)

日本有数の昆布消費地である沖縄。しかし沖縄の海に昆布はない

まず導入として、沖縄の郷土食の話題から。

沖縄の郷土料理には、昆布を豚肉などと一緒に炒めたクーブイリチーに代表されるような、昆布を使った料理をたくさん見ることができる。伝統食離れが進んだ今日ではそれほどでもないのだが、かつてはなんと日本一の昆布の消費地であったというから驚きだ。

そしてさらに驚くことには、これほどたくさん昆布が消費されていたにもかかわらず、寒い海に自生する昆布は沖縄の温かい海では一切採取することができないのである。

昆布を使った沖縄の郷土料理、クーブイリチー。(Photo AC)

これは、江戸時代後期に蝦夷地(北海道)のアイヌによって生産された昆布が、九州を経て遠く中国や琉球王国(沖縄)へ輸出されていた影響なのだそうだ。

動力船が発明される以前から、食文化を変えてしまうほど大量の昆布が蝦夷地から琉球まで運ばれていた。これだけでも大変なことなのに、「アイヌや琉球の交易は、江戸時代をはるかにさかのぼる古代(ここでは3〜12世紀頃までの広い年代を指す)から盛んだったのです」と蓑島先生は話す。

貝塚時代の牧歌的な琉球列島のイメージをくつがえす、盛んな交易・経済活動の痕跡が発見されている

11世紀頃までの琉球列島は貝塚時代という時代区分に属し、自給自足の生活にもとづいた平等な社会であったと考えられてきた。

ところが、近年の研究ではこのような従来の見解の大幅な見直しが進んでいるという。遅くとも貝塚時代の後半には海を越えた活発な交易が実現し、鉄器の導入も進み、それらの副作用によって経済力や政治力の格差も拡大していたのではないかというのが最新の説である。

九州の大宰府で出土した8世紀頃の木簡。「奄美嶋」の文字を読み取ることができる。奄美からの使節がもたらした献上品につけられた荷札と考えられるのだそう。(九州歴史資料館所蔵)

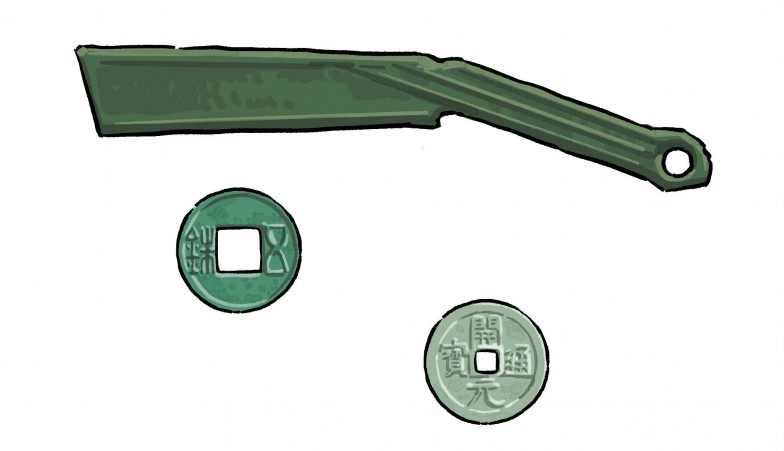

貝塚時代の遺跡から出土した中国の銭。上から、明刀銭(戦国時代)、五銖銭(漢代)、開元通宝(唐代)。大陸とコンスタントに交易があったことを示す出土品だ。

琉球の輸出品の主力をになったのが、サンゴ礁が生み出す多種多様な貝類の殻だ。

装飾品や儀礼品の材料として弥生時代の日本(とくに九州)で爆発的な需要を巻き起こした琉球の貝殻。その交易ルートは「貝の道」として確立され、北海道伊達市の有珠モシリ遺跡からも出土していることが示すように、なんと当時すでに蝦夷地まで到達していた。「装飾」に対する人類の執念のようなものを感じるエピソードだ。

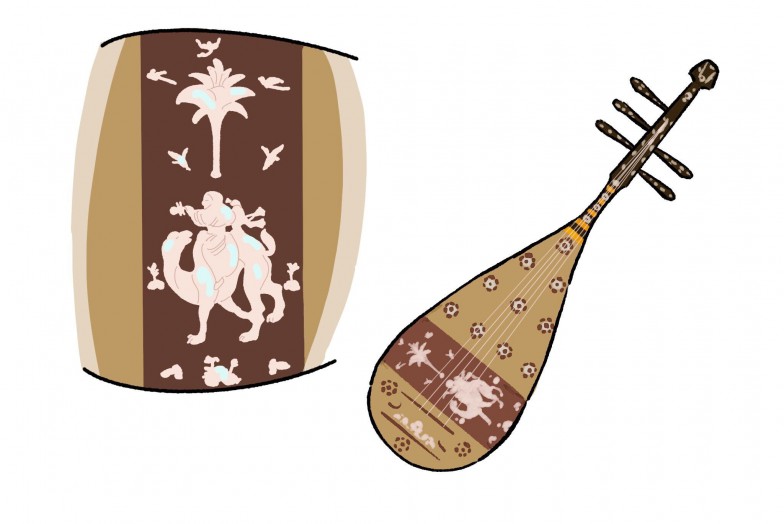

そんな貝類の中でひときわ重要だったのが、リュウテンサザエ科の大型の巻貝であるヤコウガイ(夜光貝)。螺鈿細工に欠かせない材料として取引されていた。また、ヤコウガイを加工して作られた貝匙はおもに貴族たちが酒を飲むために使用され、「枕草子」にも登場するほか、宋の皇帝への贈答品「螺杯」として「宋史『日本伝』」にも記録されている。

このように重要な産品である貝類の確保は琉球と日本の双方にとって優先度の高い課題だったようで、奄美大島ではヤコウガイをまとめて加工する工房と思われる施設の遺跡が、その隣の喜界島では日本の国家勢力の出先機関だったと考えられる城久遺跡群が出土しているという。

余談だが、のちにユーラシア大陸とも盛んに交易するようになってからは、この喜界島と硫黄島をつなぐ海域が日本の内と外を隔てる境界として認識されるようになった。いわば、豊かな富を生み出す島々(貴賀島)と、恐怖と差別の対象としての島々(鬼界が島)の二面性をもつ地域であり、平家物語に悲劇の流刑地として登場する「キカイガシマ」の原型なのではないかと蓑島先生は語る。

正倉院に所蔵される螺鈿紫檀五弦琵琶。螺鈿の国産化は8世紀後半から9世紀頃なので、この琵琶は中国で作られたものだと考えられる。貝の殻を埋め込んで模様を作り出す螺鈿細工にはヤコウガイが欠かせなかった。

貝類を削って作る貝匙の材料としてもヤコウガイは使われていた。

「夜光貝匙」(奄美市立奄美博物館提供)

その他の重要な輸出品として挙げられるのが、鮫皮(サメやエイの皮)である。

「そんなもの何に使うのだろう?」と現代人の感覚ではいまいちピンとこないけれど、これは刀の鞘や柄の装飾用として古くからたいへんな需要があったらしい。こちらは貝殻から遅れること数世紀、中世以降の琉球の輸出品として活躍したのだそうだ。

また、貝殻や鮫皮のような装飾目的の品物以外で輸出品として重要な位置を占めたのが、琉球列島の火山地帯で産出する硫黄である。こちらは10世紀の終わりごろに日宋貿易に登場し、火薬の原料として宋国の内陸での戦争を支えることになる。

このように、琉球の産品は歴史の早い時期から九州や都、中国にまで届いていた。さらにすごいと思ったのは、そういった政治的中心地域のみならず、それらを通り越してアイヌの文化圏にまで交易が達していたということだ。では、逆にアイヌ発の交易品にはどんなものがあったのだろうか?

蝦夷地の主力商品は動物の毛皮、ワシの羽根

北海道の歴史年表では、土器に代わって鉄鍋や漆器の使用が広まった13世紀以降をアイヌ文化と定義して、それ以前はオホーツク文化や擦文文化(さつもんぶんか、表面にヘラで擦った跡の残る土器に代表される文化)と呼ぶことが多い。しかしながら、民族史の連続性を考えれば、それらの時代も含めて広義の「アイヌの歴史」としてとらえる必要があると蓑島先生は言う。

北に樺太、東に千島列島を望む北海道はユーラシア大陸と日本列島の接点であり、古くから交易や異文化交流の場として機能してきた。

そのような地理的条件に加えて、丸木舟の舷側に木の板を縄でつなぎ合わせた、アイヌ語でイタオマチプ(*)と呼ばれる大型の外洋船の存在も、海を越えた物資や文化の行き交いを後押しした。

(*「プ」の正しい表記は小文字)

地図で見ると、日本列島と千島列島、ユーラシア大陸から伸びる樺太の3つが北海道で交わるのがわかる。

古代から中世にかけての、日本とアイヌの交易拠点の移り変わりを大まかに説明すると、日本古代国家が最北に設置した拠点である秋田城(8〜9世紀)、現在の岩手県を中心に栄えた安倍氏、清原氏、奥州藤原氏(平泉政権)が作った外ヶ浜(10〜12世紀)、さらに1189年の奥州合戦により平泉が滅亡した後に設置された十三湊(とさみなと)となる。

アイヌとの交易拠点の変遷

たとえば9世紀初頭には

「秋田城にはアイヌの人々が毎年さまざまな獣の毛皮を持ってやってくる。しかし近年、都の王・貴族層が競って秋田城に使者を派遣し、良い毛皮を先に買ってしまうので、献上品として使えるものには粗悪なものしか残らない。このような行為をやめさせるように」

という法令が出されたという資料が残っているそうだ。

交易品としてアイヌが持ち込んだのは、この資料にもあるようにおもに動物の毛皮だった。その内訳は非常に雑多で、ヒグマ、アシカ、アザラシなども含まれていたようだが、ここではとくにクロテンという動物に注目したい。

クロテンの毛皮は「三国志」の時代からアムール川流域の名産品として中国で知られていた。後の時代では、ロシア帝国のシベリア進出の原動力ともなり、「世界史を動かした毛皮獣」と言われるほど重要な存在である。古代日本ではフルキと呼ばれ、身分の高い者(参議以上)のみが纏うことを許されるステータスシンボルでもあったようだ。

そんなクロテンの平安貴族社会での入手先は、これまでおもに大陸経由であると考えられてきた。ところが、藤原道長の日記である「御堂関白記」の中の、「1015年、奥州貂裘(奥州のテンの毛皮)を中国の天台山(仏教の聖地)に贈る」という記述が注目されるようになった。これは、平安日本の貴族社会が、中国からの輸入ではなくアイヌから独自にクロテンの毛皮を入手していたということを示している。

さらに、この時の道長の贈り物には螺鈿蒔絵の厨子も含まれていた。つまり、アイヌと琉球の交易品が一緒になって古代東アジアを駆け抜けていたということで、当時の交易がいかに複雑であったかを実感できるエピソードではないだろうか。

毛皮に加えて近年とくに注目されているアイヌの交易品にオオワシやオジロワシの羽根がある。こうした大型のワシは北海道の中でも特に道東に多く飛来するため、古代のアイヌ(擦文文化期の人びと)が東に向けて勢力を広げる原動力となったのではないかと考えられている。

ロシア帝国とアイヌの両方で、動物資源の獲得が東へと新天地を求める原動力となっていたというのはおもしろい。

クロテンの毛皮は現代でも非常に高価で取引されている。日本では北海道にのみ、エゾクロテンが生息している。(Photo AC)

ワシの羽根は、おもに矢の製造に使われた。(Photolibrary:https://www.photolibrary.jp)

はたして、交易を担ったのはどんな人々だったのか

奥州藤原氏の平泉政権がアイヌとの交易の拠点を作ったということは上でも書いたけれど、そうした平泉〜アイヌの強いつながりは2017年に平泉でアイヌの擦文土器が出土するにいたり、いよいよ確信をもって語られるようになった。

そして興味深いことに、平泉政権のもっとも有名な遺産、中尊寺金色堂には琉球のヤコウガイを使った螺鈿細工がふんだんに施されているのだ。

つまり、琉球とアイヌの交易品はここでもクロスしていた。

最後に気になるのは、これだけの広範囲を大量に行き来する交易品の差配を取り仕切っていたのはどんな人々だったのかということだ。

この疑問に、蓑島先生は

「じつは最近、山川の日本史の教科書にも注釈として載っていることに気づいたんですが」

と前置きしつつ答えてくださった。

藤原明衡の「新猿楽記」に登場する11世紀の日本の架空の商人、八郎真人についての記述だ。架空とはいえ、その人物像は当時の商人の実態を反映したものだという。曰く、「八郎真人は商人の主領。利益を重んじて、妻子を顧みず、我が身を大事にして、他人を思いやらない」「各地の農村や漁村で月日を送り、定まった居所にとどまることがない」「いつも取引相手との商談に忙しく、もうずっと妻子の顔を見ていない」などなど。

散々な言われようである。江戸時代に士農工商の身分制度が確立されるのを待つまでもなく、商人というのはあまりよく思われていなかったようだ。

それはともかく、後ろの二つなどは世界各地を飛び回る現代の商社マンなどにも当てはまりそうである。

驚くべきは、飛行機もインターネットもない時代にそんな現代の商社マンたち顔負けの働き方をしていた人たちがいて、そういった人々が活躍できるだけの交易品の需要と供給が存在したということだ。

古代東アジア世界は私たちが想像するよりもずっと豊かで、いろいろな地域や勢力が複雑にからみ合う、広くて狭い世界だった。各地に残された遺物や記録がそれを教えてくれるのである。