今では日本でも当たり前のように食べられている“西洋料理”は、日本を含めた東アジアに、どんなふうに伝わって受け入れられていったのかご存知でしょうか。そんな謎の解明に取り組んでいる研究者たちが集まるセミナーがあると聞けば、ちょっと気になりますよね。関西大学アジア・オープン・リサーチセンターで開催された、「近代東アジアにおける西洋料理の伝播と受容」と題する研究会にお邪魔してきました。

中国での西洋料理の広まりは、上海から。

最初に登場したのは、関西大学アジア・オープン・リサーチセンター長である、外国語学部の内田慶市教授。中国での西洋料理の伝播について教えてくれました。内田教授によると、中国に西洋料理を伝えたのは主に宣教師だそう。面白いのは当時の文献に、「すべて火を通して食べる」「自分たちの皿でそれぞれ食べる」「席は男女別にわけない」など、料理内容以外の記述が多く見られること。わざわざ記載しているということは、当時の中国と西欧では、食事マナーを含めた食文化そのものが大きく異なっていたことがわかりますね。

最初に関西大学外国語学部の内田教授がレクチャー

1840年代以降の中国では上海を中心とする租界に西洋人が住み、ホテルやレストランで西洋料理が食べられるようになりました。1950年頃、ロシアの作家ゴンチャロフは渡航記に、上海に立ち寄った際、“ビフテキ、ハムエッグ、羊肉の煮物、プディング”などの西洋料理を食べ、ポートワインやシェリーといったお酒類を楽しんだと記しています。これは、日本でいうと江戸時代で、黒船がやってきた頃の話。そんな時代に、上海ではすでに本格的な西洋料理を食べることができたとは驚きです。

“チョコレート”は中国語で何と翻訳された?

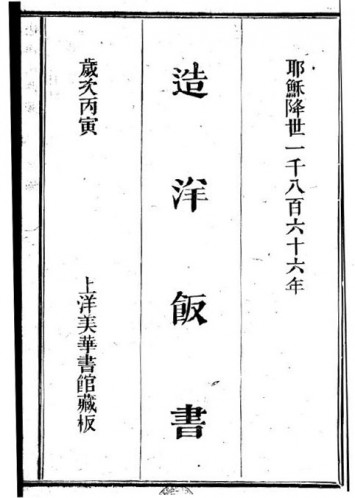

内田教授がとくに注目しているのが、「1966年に上海で出版された『造洋飯書』という西洋料理のレシピ本」とのこと。これを編纂したのは、上海で活動していたの宣教師クロフォード夫人です。夫人は「中国人のコックがまともな西洋料理を作れないのを見て、この本を作ることにした」のだとか。

上海で出版されたレシピ本『造洋飯書』

271ものレシピが記載されており、チョコレートは“知古辣”、レモンは“來門”、ドライフルーツは“果乾”など、食材や料理名が中国語と英語で書かれています。中国にない食材や料理をどんな中国語に翻訳したのか着目してみると興味深いです。また、「食器類はきれいに洗って拭く」、「タオルと雑巾、テーブル拭きをきちんとわけること」と、衛生面の大切さについて丁寧に説かれているのも気になるところ。当時の中国人は衛生面にさほど気をつかっていなかったのかも。

『造洋飯書』では、チョコレートを“知古辣”と表記

日本人はいつから料理を“いためて”いた?

次に、龍谷大学文学部の余田弘実教授が、近世日本の料理書を調査する中で、とくに「いためる」という調理法が日本でどう広まっていったのかをレクチャーしてくれました。17世紀の日本には、「油を入れて食材をいためるという調理法はほとんど知られていなかった」といいます。“いり”という表現はあるものの、“煮る”という意味だったり、油を入れずに火にかけているか、食材から出る油をそのまま利用しているに過ぎなかったとか。それが18世紀になると、“南京汁”など外国の地名が付いた料理名が出てくるようになり、19世紀の料理本では油でいためるという意味の「いためる」が普通に見られます。

龍谷大学文学部の余田教授は“言葉”から料理をひもとく

「油でいためるという異国の調理法が、中国料理の影響を受けて広まっていったのではないでしょうか」と余田教授。現代日本では日常的な“油でいためる”という調理法が江戸時代半ば頃まで当たり前ではなかったこと、外国から伝わった調理法だということを知り、二重の意味で驚かされました。余田教授は「言葉を追いかけていったら、異国の料理を受け入れる準備ができてきたのが江戸時代であることがわかります。明治になって突然、西洋料理が入ってきて受け入れられたのではありません」と、日本における異国料理の受容についての考えを述べられます。料理そのものではなく、“言葉”という視点から異国料理の受け入れを探るというのが新鮮で、興味がひかれるお話でした。

西洋料理に不慣れな日本人による多くの失敗談も。

続いて、梅花女子大学の東四柳祥子准教授がお話されたのは、明治期における西洋料理の受容について。150年前の日本というと、鎖国から開国へと大きく変化していった時代です。食文化においても西洋料理が取り入れられた理由のひとつは、「海外との付き合いを模索する中で、西洋人に日本料理が不評だったから」だとか。濃い味を食べなれている西洋人には、ダシ文化の繊細な日本料理のおいしさがわからなかったのでしょう。また、日本人は西洋人と比べて貧弱な体にコンプレックスを感じており、肉食を嗜好する西洋人の食生活を見習って“富国強兵”を進めようという時代でもあったのです。

梅花女子大学の東四柳准教授は、日本に西洋料理が取り入れられた当時を語る

また、明治の初め頃は、外国の文化をうまく理解できずに笑いものになる日本人もいたとか。ナプキンは食べ残しを持ち帰るふろしきだと勘違いしたり、ナイフやフォークがうまく使えずに手づかみで食べたり、肉を刺したナイフを口に入れて唇を切るなど、当時の手記等にさまざまな失敗談が残されています。今となっては笑い話ですが、当時の日本人は慣れない食文化にかなり戸惑ったことが想像され、気の毒に感じてしまいますね。

和洋折衷をうまく取り入れた、日本人。

料理書においては、1872年には日本で最初の西洋料理書として、仮名垣魯文『西洋料理通』、敬学堂主人『西洋料理指南』が出版されています。『西洋料理指南』には、日本初のカレーレシピも。また、「日本の料理本にはなかった分量や調理時間が書かれています」と、東四柳准教授。それまでの日本人の料理手順って、とても適当だったことが判明しました。

今ではおなじみのカレーライスも、最初はレシピが適当だった!?

家庭の主婦など女性読者層を対象とした西洋料理書が出版されるのは明治の後半、1900年頃になってから。この頃から、家庭の中でも西洋料理を作ることが勧められますが、フルコースを食べることは珍しかったよう。当時の食生活が分かる本を見てみると、ある中流階級の家でフルコースを食べたのはレストランで年に2回だけ。後は、オムレツやキャベツロールなど、献立の中に時々洋風の料理を取り入れています。このように、「明治期の日本人は、これまでの食生活の中にうまく西洋料理を受容しています。自分たちの生活スタイルに合わせて、和洋折衷料理を取り入れてきたのではないでしょうか」と東四柳准教授は話されました。

ヨーロッパに君臨した、フランス宮廷料理。

最後に、辻調グループ・辻静雄料理教育研究所の八木尚子副所長が西洋料理を代表するフランス料理についてレクチャー。八木副所長によると、「私たちがイメージするフランス料理とは、宮廷料理に源をもつ高級料理のことです」とのこと。宮廷料理の発祥は14世紀で、王の料理長などを務めたタイユヴァンという大料理人が知られています。ルイ14世の時代にグランド・キュイジーヌと呼ばれる、豪華で大掛かりな食事スタイルが生まれ、ルイ15世の時代には技巧を凝らして洗練された料理が発展。フランス料理は国内のみならず、ヨーロッパの宮廷・貴族の憧れとなったのです。

辻調グループ・辻静雄料理教育研究所の八木副所長がフランス料理の歴史を概説

18世紀後半、フランス革命という大きな転換期を迎えたフランスでしたが、ナポレオンが帝政をしいたことから、宮廷料理が存続。19世紀の“料理の王”と呼ばれたアントナン・カレームは、外相タレーランに認められて、ナポレオン宮廷で活躍しました。のちにロシア皇帝やイギリス皇太子、ロスチャイルド家に仕えたという華麗な経歴の持ち主です。「カレームを雇うには、高額な報酬が必要だった」とか。

日本では、アントナン・カレームの技法を受け継ぐフランスの料理人から学んだ秋山徳蔵が、宮内庁に新設された洋食部門の初代料理長に就任。八木副所長は「明治政府は、外国と結びつく饗応のための料理ならフランス料理だと考えたのでしょう。政府主導で伝わったフランス料理がやがて日常の食卓へと普及していったのです」と語られました。

研究会を終えて

異国の食文化の伝播と受容についての研究発表が行われた今回の研究会は、さまざまな側面から多くの発見がありました。この研究会では今後、料理を中心とした文化背景や人物に焦点をあてた研究をすすめるほか、レシピの再現やデータベース化の試みも予定している、とのこと。東アジアにおける料理と文化についての新たな発見があることを期待したいですね。