成田国際空港のパブリックアートや、2019年の大河ドラマ「いだてん」のタイトルバック画、小説の挿画など、幅広い制作活動を展開する画家・山口晃さん。

10数年前、美術館で山口さんの作品を初めて見たときの驚きは忘れられない。一見、どこかで見たことがあるような《洛中洛外図》だが、よくよく見ると、描かれた人物の身なりは江戸時代から明治・大正、現代と思われるものが入り交じり、一つの画面で時代が行ったり来たりする上に、京都タワーは大きめのローソクに置き換えられ、随所にダジャレが仕込まれ(たとえば『仁和寺』は、『みんな「ぢ」』で厠(かわや)に行列ができている、といった具合)、虚実ないまぜになった画面に、時間を忘れて見入った記憶がある。

その独特すぎる発想はいったいどこから来るのだろう?

先日(2021年5月31日)、山口さんが講師として京都芸術大学の公開講座「日本芸能史『型と創造』」に登壇されると知り、講義の様子を取材させていただいた。

公開連続講座「日本芸能史」は日本舞踊、絵画、能、狂言、華道、歌舞伎など各界の第一人者を講師に招いて開催される講義。通常は対面講義だが、今回は感染症対策のため、山口さんはオンラインで登壇し、学生はオンライン、一般受講者は実会場(京都芸術大学 春秋座)での受講となった。

<講師プロフィール>

撮影:曽我部洋平 Courtesy of Mizuma Art Gallery

山口 晃(やまぐち あきら)

1969年、東京都生まれ、群馬県桐生市に育つ。1996年、東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。

日本の伝統的絵画の様式を用い、油絵という技法を使って描かれる作風が特徴。都市鳥瞰図・合戦図などの絵画のみならず立体、漫画、インスタレーションなど表現方法は多岐にわたる。

山口晃《新京都百景 志賀街道 子安観音》 2017 紙にペン、水彩 33.3 × 24.2 cm (c) YAMAGUCHI Akira, Courtesy of Mizuma Art Gallery

講義は、講座の司会進行、企画・コーディネーターを務める京都芸術大学教授の田口章子先生のあいさつからスタート。

まずは山口さんの著書『ヘンな日本美術史』から、次の一節を紹介された。

「『洛中洛外図というフォーマット自体は古いものです。その古さの上に乗って見るから、そこに差異を見つけた人がかえって新しさを感じられる面があります』。これを読んで、絶対、この講義にご登壇いただきたいと思った」と、講義を依頼したきっかけを話された。

『ヘンな日本美術史』(山口晃/著)を手にする田口章子先生

この後、山口さんにバトンタッチ。『型と創造』について、山口さんはどんな視点で語ってくださるのだろう。

「今回はすべて自分の体験から話すという講義になると思います」と切り出した山口さん。著書『ヘンな日本美術史』に書いたような日本の古い絵にアプローチしたのは、自身の制作の行き詰まりがひとつの契機になったという。自分が絵を描き続けていく原動力として日本の古い絵に目をとめた、と、著書について紹介。

子どものころからひたすらお絵描きが好きで、その延長で美術大学に行ったというから、さぞ順風満帆に絵の道を歩まれてきたのかと思いきや、その過程では「自分が引き裂かれる」経験があったという。まずはその話を最初にしたい、と話し始められた。

「描きだすと、なんか友だちがやって来る感じなんですね」

子どものころ、広告の裏紙などにボールペンやエンピツで絵を描いていた山口さんは、目に入るいろいろな絵をマネしたり、自分が“ビビッ”ときたものを描いたりしていたという。

「そこにおいては自分の内面の心の動きと言うんですかね、そこにさざ波が立つっていうのが重要な動機になってまして。描きだすと、なんか友だちがやってくる感じなんですね。絵を描くときにだけやってくる友達がいて、描いているとその友だちと遊んでいるような感じ」

そういう行為であったお絵描きが、自分から引き離される最初の経験が、小学校の図画工作の時間だったという。

図画工作の絵は、時間内に描いて提出しなければならない。そのような外的な要因で絵の終わりが決められることが、たいへん辛かったそうだ。

それにもだんだん慣れてくると、絵が“分離”したという。「学校で描く絵と、家で描く絵」とに分かれていったのだ。

お絵描きそのものは何不自由なく楽しんでいたが、ある年代から、自分がイメージしたものを描こうとすると手が追い付かないようになった。美大に行けば、手の技をイメージに追い付かせる方法が学べるのではないかと思った山口さんは、美大を志向するようになる。

山口さんが進学した大学には日本画科と油絵科とがあり、より自然主義的な描写力に支えられた油彩画のほうが汎用性があるのではないかと考え、油絵科を選択。

ただ美大で描く絵は、単に絵を技能として学ぶのではなく、「絵画のあり方」といったものからアプローチするものだった。

「油絵具というメディウム(画材)で描くとき、そして美術史というものの流れの先端に自分を位置づけてやっているときに、非常な息苦しさと、どうにもならない行き詰まりがおこった」と述懐する。

「ある日突然、筆が動かなくなった」

山口さんが、大学1年のときに描いた絵《洞穴の頼朝》を見せてくださった。

山口晃《洞穴の頼朝》1990 カンヴァスに油彩 116.7×91cm 撮影:長塚秀人 ©︎YAMAGUCHI Akira, Courtesy of Mizuma Art Gallery

描線を主にする日本絵画と、色彩の中に輪郭線を消していく西洋絵画の交点を描き出そうとしたものだという。

これを描こうと思ったきっかけの一つは、山口さんが高校の国語で読んだ『移動の時代』(中村光男著)という評論だった。そこには「明治以来の文化が西洋の模倣に過ぎず、日本的な内発性を欠いているのではないか」ということが書かれており、山口さんはこれを読んだとき「美術がまさにそうだ」と思ったという。

《洞穴の頼朝》を見せる山口さん

それまでに出来ていった日本の美術が西洋の範に沿わず、生き埋めになる。西洋美術というものを範として倣い続けていて、そこに日本的な内発性というものは発揮しようがないのではないか、と。

「内発的な日本美術というのは、今、可能なんだろうか?」と考えた山口さんは、「日本美術の歴史や西洋美術の歴史というものを自分で追体験したうえで美術をやってみれば、内発的な推進力が生まれ、それが生き埋めにされない絵ができるのではないか」と考え、自らやってみることにした。

そうして描いたのが《洞穴の頼朝》だったが、大学2年のときに、「もののみごとに行き詰まった」という。

「ある日突然、筆が動かなくなったんですね。何にも(頭に)うかばない。手が全然動かない。まったく描こうという気がおきなくなって、いたずらに日が過ぎて、なんでだろうなぁ、って思いながらもさっぱりわかんなんくて。何だろうなぁ、何だろうなぁ、と」。

そんなふうに思いながらも、「ふと気づくと、家に帰ると、お絵描きしていた」という。

「なんで、こっち(お絵描き)は続いて、学校で描く絵がさっぱり進まないんだろう」と思ったときに、気が付いた。

「私が内発しているのは油絵でもなければ、 “なんちゃって日本” 的なよろいかぶとでもない。ただロボットを描いたりカブトムシを描いたりしていた、あのお絵描きなんだ」と。

そして、「戻ろう」と思った。

どこに戻るのかというと、「お絵描き」しかない。

美術から「おりる」

「お絵描きに戻ろう」と思ったものの、その時、非常に恐ろしかった記憶があるという。美術から「おりる」感じだったのだそうだ。

美術予備校に行っていたとき、江戸川乱歩や夢野久作の世界が好きだった山口さんは、モデルの人物の後ろに赤い月を描いたことがあった。そのとき予備校の先生に「これはデッサンをできるようになってから描こうか」と、諭すように言われた。

そのとき、「これは外でやっちゃいけない」と自分でフタをしてしまった。これがダメなら、たぶんメカも描いちゃいけない、けっこういろんなもの描いちゃいけない。そういうのは美術じゃないんだ、と。

また、日本画を描く同級生から聞いた話があった。ふつう日本画は墨と岩絵の具で描くものだが、アクリル絵具を使って描いた学生の前を、教授がスーッと素通りしたという。

「範疇を外れるということは、居なかったことにされることだ」と、その時思った。

「美術大学しか知らないような人間からするとそれは恐怖で、そういう恐ろしさがあったんですけども、その恐ろしさに飛び込まないことには、もう自分は絵が描けないから、もういいや、と。お絵描きに戻して、そこで先生方が素通りしても、それはしょうがない」

そこで山口さんが描いたのが、下の絵だった。

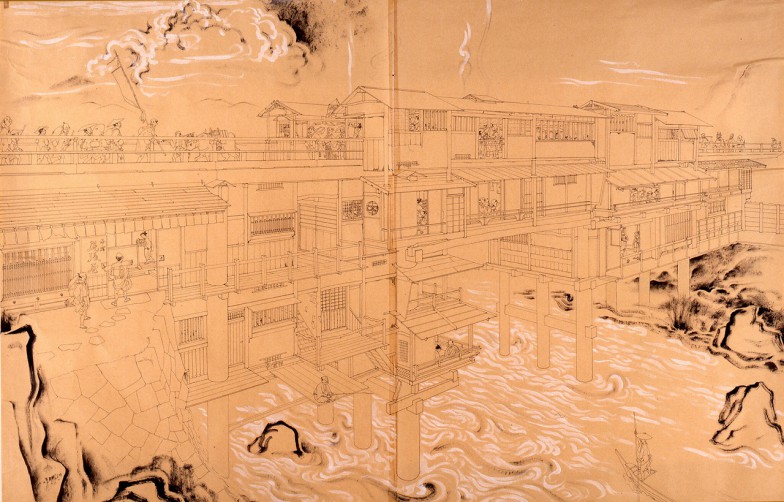

山口晃《大師橋圖畫》1992 紙にペン、油彩 116.5×181cm 撮影:長塚秀人 ©︎YAMAGUCHI Akira, Courtesy of Mizuma Art Gallery

橋の上を旅の一行が通りがかっていて、その橋の上になぜか家屋がくっ付いていて、そこでいろいろなことが繰り広げられている。クラフト紙(荷物を包むような紙)に、ペンで描かれている。

この絵が、幸か不幸か、それほど排斥を受けなかったという。

「やっぱり、自分から出たものっていうのは、ある程度人の足を止めさせるものがあるんだなあ、と。そのとき、作品の生まれるところ、というのを教わったような気がしたんですね」

その『型』になる心の動きは何なのか

そのころ『やまと絵展』(1993年)を東京国立博物館で見た山口さんは衝撃を受ける。油絵で「やってはいけない」と言われたことが全部されている、だがこの絵の強さは何なんだろう、と。

(やまと絵‥中国風の絵画「唐絵」(からえ)に対し、日本的風物を主題にした絵画。平安時代以降に発達)

今までやってきた絵とはまったく違う絵画原理でできているものを見て、「これは一体どういうものが内発したことによってできあがっている世界なのか」と、様式性、型、というものに、目を止めるようになる。

たとえば古い絵だと当たり前のように思って見てしまうが、パース(遠近)が全くつかず、雲を見下ろすように描かれている。

あれはいったい何なのか、「その型になる心の動きは何なのか」を知りたくて、大学の卒業制作のときにやってみた。

下の絵がその作品。パースがつかず、低いところに雲がある。

山口晃《深山寺参詣圖》1994 カンヴァスに油彩 170×210cm 所蔵:群馬県立館林美術館

撮影:宮島径 ©️YAMAGUCHI Akira, Courtesy of Mizuma Art Gallery

こうした絵を見たり描いたりするときに、山口さんが注意したのは「考えない」ことだという。

「考えないというのは、現代人の自分の考えでそれを判断しないっていうことですね。現代というのは西欧的な思考が入ってますけど、それ以前のものを諮るときに、現代的な解釈をしすぎない」

古美術を見るときに山口さんが自戒しているのは「わかった気にならない」こと。ではそれは、自分はわかってない、と思うことかというと、それすらも違うという。

「『わかったか、わかってないか、わからない』という、ものすごく中途半端な状態をとり続けるという、‥究極においてはわからないものに向き合い続けるっていうんですかね」

“実感” に対する正直さ

わかった気にならない、現代的な解釈をし過ぎない。そんな風に日本の古い絵と向き合った山口さんが気づいたことがある。

例えば子どもの絵というのは基本的に遠近感がない。視点をどこにおいて見ているのかというと、「なんとなく上から」で、雲も平気で画面に入ってくる。その雲は、写実的な雲というより、一度頭に入った雲、自分が認識した雲を再構成している。

子どもの絵以外に、こういうことがどこで起こるのかというと、地図を描くときだ。

平らな地面を歩いたときに見てきた記憶の集積が紙に描かれて、地図になる。見たものを再構築することで、地図の画面が生まれている。

「パース(遠近)がつかないっていうのは、人の『実感』によるのではないか」と、そこで気づいた。

たとえば、今ここで幅10メートルある道が、遠くの方では見かけ上細くなるが、実際に道が細くなったとは思わない。透視図法を知っていれば描けるが、実際には細くなっていないものを細く描くというのは、「生理的にはものすごく気持ち悪い」ことなのだという。

「ある種のプリミティブともいえるような、感覚に対しての正直さ。視覚に対してではなく、視覚で “認知”した、認知のほうに対しての正直さというのが、日本の美術の型ではないか」と山口さんは考えた。

ちなみに、西洋の透視図法的な絵の描き方は自然に見えるが、実は型のひとつなのだそうだ。透視図法はどうしてもゆがみが生じる。ゆがまないために消失点をたくさんつくると、今度は直線が曲がるという。

ただ「直線の物は直線に描いた方がいい」という “実感” で、西洋の人は透視図法を選びとっている。

透視図法も、日本の様式的に見える絵も、どちらも「どの段階の “実感” にもとづいて絵にするか、という違いでしかないのではないか」と山口さんは考える。

『型』を描いて見えてきたもの

山口さんが、河鍋暁斎という幕末の絵師が描いた絵を見せてくれた。

一見似たような足の写生に見えるが、よく見比べると、画面の上の方の足は線の調子が均一なのに対し、下側の足は筆の入りと止め、線の抑揚が大きい。

線が均一なほうは、形を覚えるために描かれたもので、足首のあたりに “真(しん)”と小さく書きこまれている。

なぜそのような絵を描いたかというと、墨という描き直しのできない画材で、しかも輪郭線を残す様式では、一気呵成に描くことが大事になる。そのためには、形を覚えておいて「見ずに描ける」ことが必要なのだという。

いっぽう下側の、線の抑揚が大きいほうの足には “画(え)”と書きこまれている。

山口さんによると、形を覚えるために描いた“真”の絵は、暁斎に言わせると、“画” ではないのだという。“真”とされているものに筆意(筆づかい、運筆)が加わったものが “画” であって、筆意なきものは画ではない。その筆意をどう獲得するかというのが、絵描きの最初の修練なのだそうだ。

では、『型』は何を伝えているものか?

山口さんは自分で描いてみて、「心をはたらかせる」ということが見えてきたという。

「それが筆意の差ですね。カッと入って、スーッと引いた線と、ぎゅうっと入った線とで、描く側の心の波立ち具合が変わってくる」

そこにさらに、絵師それぞれの身体性が出る。グワッと引く人もいれば ざっ、ブワッと、描く人も‥(と、擬音をまじえ、描く身振りをしながら説明してくださった)。

線というものは絵師の三次元運動の断面であり、一本の線でも非常に触覚的な、絵師が触った跡というものがある。そういうものには絵師の身体性、あるいは精神性が転写されるものなのだという。

「その転写する『もと』、つまり絵師の身体性とか精神性というものを、型というのは誘発させるもので、型を通して自分の心のどこがどう動いて、どこに向かおうとしたかを知るのが、型の一番大事なところで、型の『形を守る』ことではない」と。

型の形を守ろうとするだけで、型の内側ではたらくものに思いを致さないと、簡単に絵は死ぬ。

「それは絵に限らず、いろんなところで多分起こる」とも。

絵における創造性

美術というのは「創造」がテーマの一つとしてあって、新しくなければならない、ということが脅迫観念としてある。だが美術における新しさとは、表現者個人が「真円性」を獲得するところにおいて成し遂げられるのではないか、と山口さんは言う。

山口さんがいう「真円性」とは、『未だ現出し得ていない本来の自分になる』というような意味で使われているようだ。自分という人間の “根っこ” みたいなものができてきたときに、ある型を通すと、あるものが表現されてくる、別の型を通すとまた別のものが現れて、‥ということを繰り返すことによって、『自分』というものになっていく。それは時間軸や成熟という意味では未来に向かうものであると同時に、個人の内面では、自分のもっとも根源的なものに近づいていく。

そしてセザンヌの例を挙げて、次のように解説されていた。

「セザンヌは近代絵画の父といわれますが、彼が従ったものというのは自分の感覚(サンサシオン)なんですね。彼は風景を見たときに自分に訪れてくる感覚の強さに堪えられないほどで、気が狂いそうになる、という話をしている。ただその感覚に向き合って、サンサシオンの導きに最もかなう表現をつきつめていったものが、結果的にかつてなかったものとなり、西洋絵画の歴史を動かすんです」

「でも彼がやったことは、彼のまったき本来性に還って、そこに起こった心情を絵にすべて転写するっていうことで、‥ですから、絵においての創造性というのは、実は自分のいちばん古いところ、本来の自分というものと関係しているんですね」

型というものは、絵描きの使うべき身体、心を誘発し同期させて、より本来的な自分というものに気づかせる。そうして自分の根っこというべきところに到達したときに、それは真に新しいものになり得る。そういうものの一助として、型というものがあるではないか、と締めくくられた。

* * *

オンラインでの登壇となり「会場の反応がわからず心細い」と言いつつも、ご自身の歩んできた道について、『型と創造』について、語りつくされた。

すべてが実際の制作にもとづいた思索と実践に裏打ちされ、絵を切り口に人の心や身体感覚、認知のしくみ、人の個性化にまで迫っているのには感嘆するほかなかった。

絵を描く上での迷いや行き詰まり、それを乗り越えていく過程についても率直に語っておられ、その生身の声を聞けたことは、これから道を歩んでいく学生にとってどれほど貴重な指針になるだろうと思う。

講義の後では質疑応答の時間が設けられ、学生からいくつかの質問が寄せられていた。

河鍋暁斎を模写しているという学生からの「模写で形を完璧に追うことより、筆意を大事にした方がいいですか」という質問に対しては「形を覚える段階と、筆を走らせる段階をわけたほうがいい」とアドバイス。「反復して、形を覚えて意識せず描けるようになると、使える『意識の層』が変わる」とのお話だった。

型の役割や用い方についてのお話は、講義の中でも語られていたように絵や美術の世界に限定されない普遍性をもつもので、その意味でも、後を引く面白さだった。