蛍の光、窓の雪……ホタルは格別に私たちの心を揺さぶる生き物だ。初夏、夜の川原に儚げな光が舞い飛ぶ光景に魅了されたことのある人は少なくないだろう。

そんなホタルが地球上に現れたのは約1億年前、中生代白亜紀のこと。中部大学・長浜バイオ大学・鹿児島大学による最新の研究で、なんとこの恐竜時代のホタルの光を再現することに成功したという。一体どうやって? 恐竜が見ていたかもしれないホタルの光はどんな色だったのだろうか?

実験の代表者である発光生物学の専門家・大場裕一先生(中部大学 応用生物学部 教授)を取材した。

黄緑色に発光するゲンジボタルの成虫。1億年前はどんな光を放っていたのか?

1億年前のホタルの光、復元の鍵は?

まずは今回発表された研究の概要をご紹介しよう。1億年前のホタルの光と言っても、ホタルの化石を光らせるわけにはいかない。それではどうやって再現したのかというと、現生のホタルの光から「逆算」する方法があるのだという。

ホタルをはじめとする発光生物は、体内で発光物質「ルシフェリン」と発光酵素「ルシフェラーゼ」を化学反応させることで光を放つ(正確には、ルシフェリンとルシフェラーゼは生物の発光に関わるさまざまな物質と酵素の総称で、ホタルの場合はホタルルシフェリン、ホタルルシフェラーゼと呼ばれる)。ホタルの仲間は世界中に生息し、黄色、緑、オレンジ色とさまざまな固有の発光色をもつが、ルシフェリンはみな共通であることがこれまでの研究でわかっている。つまり、ルシフェラーゼの違いが発光色を決めているということになる。

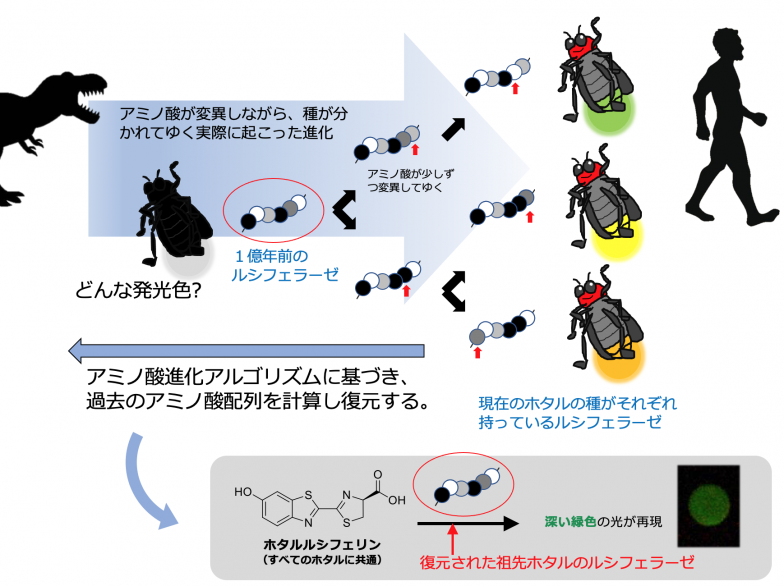

そこでまず、現生のさまざまなホタルの仲間を集め、遺伝子からルシフェラーゼの設計図(アミノ酸配列)を集める。そして、設計図の変異がどのように起こってきたのかを計算(アミノ酸進化アルゴリズム)によって遡ってゆく。すると、全てのホタルの祖先、つまり1億年前の原始ホタルのルシフェラーゼの設計図を推定することができるという寸法だ。これは進化生物学でよく用いられる手法で、「祖先配列復元」という。

ホタルの光の進化と祖先配列復元による実験のイメージ

あとは、実験室で実際にそのルシフェラーゼを合成し、ルシフェリンと反応させてやると……

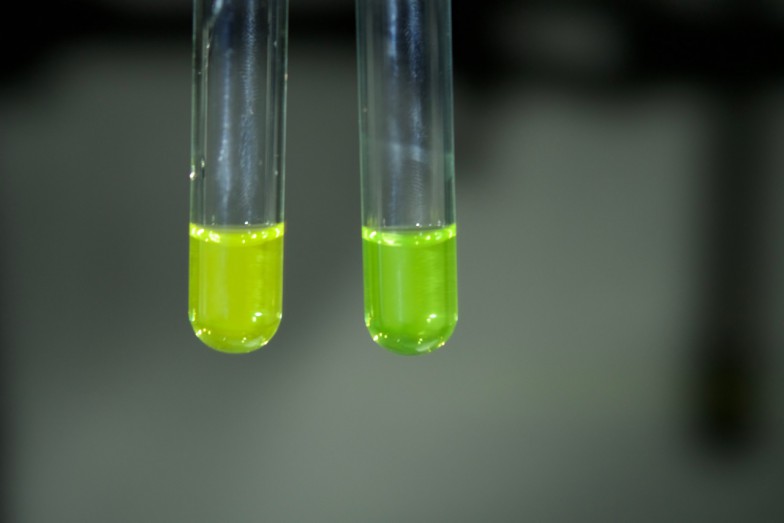

試験管の中で深い緑色の光を放った!! これが「1億年前のホタルの光」の正体である。

それでは、一体どうしてこんな実験を思いついたのだろうか? ここからは大場先生にお話をお聞きしよう。

なぜホタルの光なのか?

ミミズ、キノコ、魚まで、あらゆる発光生物が研究対象という大場先生。今回ホタルに注目した理由は?

「ホタルは南極を除く全ての大陸に生息し、2000〜2200種、グループとしては5〜7亜科が知られていて、それぞれが固有の発光色や発光パターンを持っています。ホタルの発光がこれだけ多様になったのは雌雄間のコミュニケーション手段として進化してきたためと考えられていますが、それならば原初のホタルは何色に光っていたのかを実験で明らかにできると面白いんじゃないかと考えました。加えて、ホタルルシフェラーゼは生命工学や基礎医学の分野で幅広く活用できるため、すでにいろいろな種類のホタルの遺伝子情報が蓄積されてきていたという事情もあります」

世界中にそれだけ沢山のホタルがいることがまず驚きだ。聞けば日本にも50種ほどが生息していて、幼虫はすべて光るが、成虫になっても光るのはその半数ほどらしい。

話を戻して、実際に研究が動き出してからはどんな苦労があったんだろうか。

「実は今回の実験の構想を15年ほど前から温めていて、祖先配列復元の専門家である長浜バイオ大学の白井剛先生に共同研究を持ちかけたのが10年ほど前でした。ホタルの遺伝子情報のサンプルは多ければ多いほど正確な推定ができるわけですが、それも5〜7亜科からなるべく幅広くサンプルを用意する必要があります。すでに遺伝子情報が解析されていた種類だけでは系統的に偏りがあったため、新たに数種類のホタルを採取してサンプルを集めました。これには生きたホタルが必要なので、手間がかかりましたね。

今回の実験でとにかく無事に光ってくれたことに安心しました。結果は実験してみないとわからなくて、光らなかったらどうしようと思っていましたから」

学生たちと一緒にホタルの幼虫を採取する

緑色の光から見える進化の道筋

10年越しの研究で再現した緑色のホタルの光。そこからどんなことがわかるのだろうか?

「発光色が緑色になることは、実は想定内でした。というのも、ホタルの光はもともとは捕食者への警告のために使われていたと考えられていたからです。どういうことかというと、ホタルってとても不味いんです。自ら光ることで、自分は不味いということを捕食者にアピールしていたと考えられます。そして、ホタルを捕食していたであろう夜行性動物にとって、一番見えやすい色は緑色なんです。

それと、実はホタルはルシフェラーゼを2種類持っているんですよ。ひとつは幼虫と成虫の発光器に使われているもの、もうひとつは卵と蛹の間にしか使われないもので、2000年ごろに我々の研究で初めて見つかりました。卵と蛹は緑色に光るんです。卵や蛹は雌雄コミュニケーションには関係しないはずなので、おそらく捕食者への警告の役割を持っていて、こちらがホタルの光の『原型』に近いのだろうと予想していました。

今回の実験で観察できた緑色の光は、『ホタルが捕食者への警告のために獲得した発光が、のちに雌雄コミュニケーションの手段として多様化していった』というこれまで考えられてきた進化の道筋を裏付ける結果と言えるでしょう」

左側が現生のゲンジボタルのルシフェラーゼ、右側が1億年前の原初ホタルのルシフェラーゼ。原初ホタルのほうが深い緑色なのがわかる

捕食者にとってはホタルの「不味さ」と「緑色の光」が結びついて、ホタルの光を見ると食欲が失せるというわけだ。ところで、1億年前の捕食者というと……やっぱり恐竜!?

「主には我々の祖先である小型哺乳類でしょうね。恐竜が闊歩する日中を避けて、小型哺乳類は隠れるように夜にコソコソ動き回っていた。古代の森の暗闇の中で、そんな我々の祖先とホタルの祖先が生存競争を繰り広げて、その結果ホタルは光ることで身を守るようになった……という光景が想像できます」

1億年前から、ホタルは我々の祖先に向けて光を放っていたのか(不味さアピールだとしても)。そう考えると人間がホタルの光に対して感傷的になるのもわかる気がするし、試験管の中の緑色の光がなんだか一層愛おしく感じられる。化石をもとに古代生物の生きた姿を想像するのも楽しいが、こうして実際に目で見ることのできる「光」という実験成果はまた一段といろいろなことを考えさせてくれるものだ。

それでは、研究の今後の展開は?

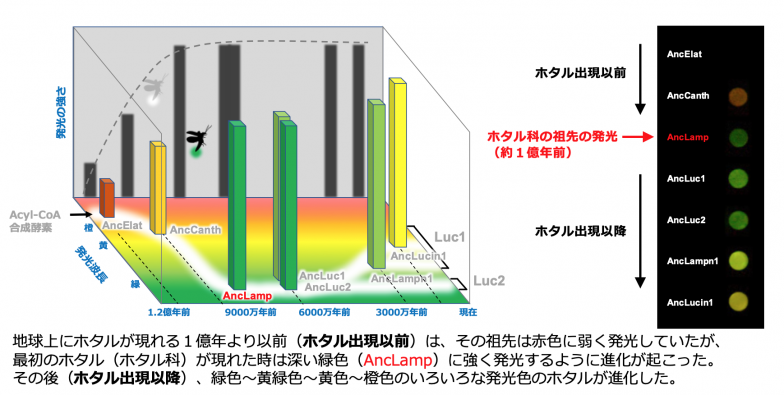

「まず、今回の論文では1億年前のホタルを強調して取り上げましたが、実はそこから現在に至る過程の7箇所のルシフェラーゼも復元しているんです。なので、どのような進化の過程を辿ってきたのかをもっと詳しく調べるということが1点です。

もう1点、ちょっとチャレンジングなこととして考えているのが、1億年前のルシフェラーゼからアミノ酸をランダムに変異させて、実際には起こらなかった進化の過程をシミュレーションしてみるという研究です。アミノ酸のどんな変異がどんな発光色を生むのかが明らかになることで、ルシフェラーゼの本質にせまれるのではないかと思っています」

そんなことまでできてしまうとは! これまたロマン溢れる構想だ。

実は、今回の実験でホタルの祖先がホタルになる以前の発光色もわかっている。赤色で弱く発光していたようだ

「だって面白いでしょ」から始まった発光生物研究

ところで大場先生はどうして発光生物というユニークな研究対象に出会ったのだろうか?

「学生時代の私の先生が発光生物を研究していたんです。当時は下村脩先生がノーベル賞を受賞(編注:発光するオワンクラゲから蛍光タンパク質GFPを発見した功績で2008年にノーベル化学賞を受賞)する前で、発光生物の研究がどう役に立つのか誰もちゃんとわかっていなかったんですね。だから『こんな研究していいんだ』と興味を惹かれて、先生にそう聞いたら『だって面白いでしょ』と。そこから私も発光生物に惹き込まれました。

発光生物はとにかく人々へのアピール力がありますし、かっこよく言えば子供達が科学に対して興味を持つきっかけにもなる。ですが、私個人としては単純に面白いから研究しているという感覚です。人間でも電球を作るのに何百年もかかっているのに、どんな仕組みであんな小さな生物たちが光を放つことができるのか。どうしてそんな現象が進化の過程で何度も起こったのか。考えてみるとやっぱりすごく面白いなと思います」

面白いから。ザ・シンプルだけどこれ以上ない研究動機だ。その面白さは、他の生物学の研究者からはどんなふうに見られているんだろうか。

「『光る』ことは研究の強みにもなります。

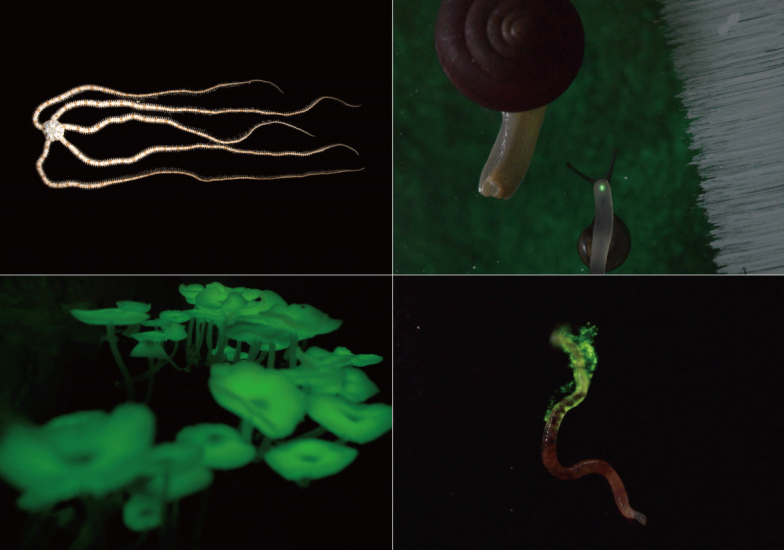

現在、『発光生物DNAバーコーディング』という発光生物を網羅したデータベースを作っていて、いろいろな研究者と共同研究を行っています。たとえば分類学の専門家は、生体よりもホルマリン漬けの標本に接することが多い分、意外とその生物が発光するということを知らなかったりします。ですが新種の生物が発見された時に、それが発光生物だと世間の注目度が全然違うんですよね。近年参加した共同研究では、オーストラリア領クリスマス島の海底洞窟で新種の光るクモヒトデの仲間を発見しました(動画はこちら)。共同研究者の方と一緒に学名を考えまして、クリスマスイルミネーションをもじって『クリスマスイルミナンス(Ophiopsila xmasilluminans 和名:ドウクツヒカリクモヒトデ)』と命名したことが話題になり、『2019年の注目すべき海洋生物の新種トップ10』に選んでいただきました。

発光という視点を入れることで他の研究者にも面白がってもらえることがわかってきたので、共同研究も積極的に進めやすくなってきましたね」

大場先生が研究するめくるめく発光生物たち。

左上:クリスマスイルミナンス(ドウクツヒカリクモヒトデ) 名前はイルミネーションをもじっているだけではなく、「クリスマス島の発光生物」というれっきとした意味がある。写真は藤田喜久先生(沖縄県立芸術大学)提供。

右上:ヒカリマイマイ 世界でただ1種の発光カタツムリ。東南アジアに生息。

左下:ヤコウタケ 日本では小笠原諸島や八丈島に分布する発光キノコ。

右下:ホタルミミズ 日本各地で普通に見られる。刺激を与えると、発光する粘液を分泌する。

クモヒトデといえば腕がにょろーんと長いヒトデに近縁の生き物で、星型の飾りと電飾に見えなくもない。しかもそいつが光るなんて、なんだか出来過ぎなぐらいにメリークリスマスなヤツだ。 やっぱり人間は光る生き物にどうしようもなく惹かれてしまうのだろうか。そもそも今日の取材自体が、ホタルの光に吸い寄せられたようなものだ。

「『光る』ことを人間がどのように考えてきたのかにも興味があります。東洋でも西洋でも、『光る』=『すごい』という捉え方はありますよね。それで言うと、実は……(ガサゴソ……)

そう言ってなにやらコピーされた紙を取り出す大場先生

アニメや漫画に登場する『光るキャラクター』の情報も収集しているんです。これも今日、知り合いが情報提供してくれた漫画なんですが。

発光するキャラクターの面白い特徴として、目が光るものが多いんですよ。眼球は光を受容する器官なので、それ自体が光っているのは生物学的におかしいのですが。あと、強大な力を持っているキャラクターが多いですね。光というのは力の象徴なのかもしれませんね」

先生、展開が意外すぎます!!

人はなぜ発光生物に惹かれるのだろうか

「発光生物がさまざまな分類群に散らばって存在していることからもわかるように、進化の過程で生物は幾度も発光現象を獲得してきました。生物にとって光を放つということはそれほど特別なことではないのではないかと私は考えています。実際、ホタルルシフェラーゼももともと別の酵素から、それほど複雑ではないアミノ酸の変異によって進化したことが研究でわかってきました。ただし、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類といった四つ足の動物で発光するものはいません。すでに光よりも有効なコミュニケーション方法を確立しているので、人間が発光する力を持つことはこれから先もないでしょう」

つまり、人間が発光生物を特別なもののように感じてしまうのは、実は過大評価ということ?

「そうでしょうね。まず言えるのは、我々が視覚優位の生物であるということです。そして、生物としてのヒトは、火を使うようになるまでの長い間、暗闇に怯えながら生きてきたということとも関係があるのかもしれません」

発光生物の話をしていたはずが、最後は人間のなかにある光への執着を覗き見ることになってしまった。進化を司る神様からすればそれが過大評価であったとしても、私たちにとっての発光生物の不可思議な魅力や、発光生物研究の奥深さはいささかも揺るがないだろう。これから先も人間が発光することはないというのは少し残念だが……。