「呪う術」と書いて「呪術」。もう字面だけで恐ろしい言葉だ。ありがたいことに(?)現代日本に暮らす私たちにとって呪術は、漫画や映画などフィクションの世界に出てくる話であって、それほど身近には感じられない。でも、地球を広く見渡すと、呪術がもう少し生活に溶け込んでいる場所もあるそうだ。そのひとつがロシアである。

文化人類学の視点からロシアの呪術を研究しているのが、神戸市外国語大学の藤原潤子先生だ。ロシアの絵本を翻訳するひとり出版社の代表も務めている。呪術とは何か。ロシアの呪術の特徴は。出版社を立ち上げた理由は――藤原先生に話を聞いた。

呪術は意外と身近な存在だ

『文化人類学事典』(1994年、弘文堂)では、呪術は「何らかの目的のために超自然的・神秘的な存在、あるいは霊力の助けを借りてさまざまな現象を起こさせようとする行為、および信仰・観念の体系」と定義されている。

そう聞くと、例えば朝のテレビ番組や雑誌に登場する星占いも呪術と言えそうだ。日本には、真夜中に憎い相手に見立てた藁人形を神社の御神木に五寸釘で打ち付ける「丑の刻参り」の儀式や、その界隈では呪いスポットとして知られるような場所もある。

「呪術はほぼ世界中に存在します。日本に住む私たちにとっても、実は決して遠い存在ではありません」

藤原先生は2002年から2006年にかけて計5回、ロシア連邦北西部のカレリア共和国とアルハンゲリスク州、ロシア第二の都市ペテルブルグで呪術に関するフィールドワークを実施。人々にロシア語でインタビューし、呪術に関する「語り」を収集した。

「文化人類学は、さまざまな文化を調査して、人類の文化の多様性と共通性を明らかにする学問です。なかでも現地でのフィールドワークは、文化人類学において重要かつ特徴的な調査方法。普通の旅行者があまり行かないような場所に行って、長期間にわたり現地の人とともに暮らしながら内側の視点でその文化を観察し、価値観や生き方を詳細に記述するエスノグラフィーという手法を用います」

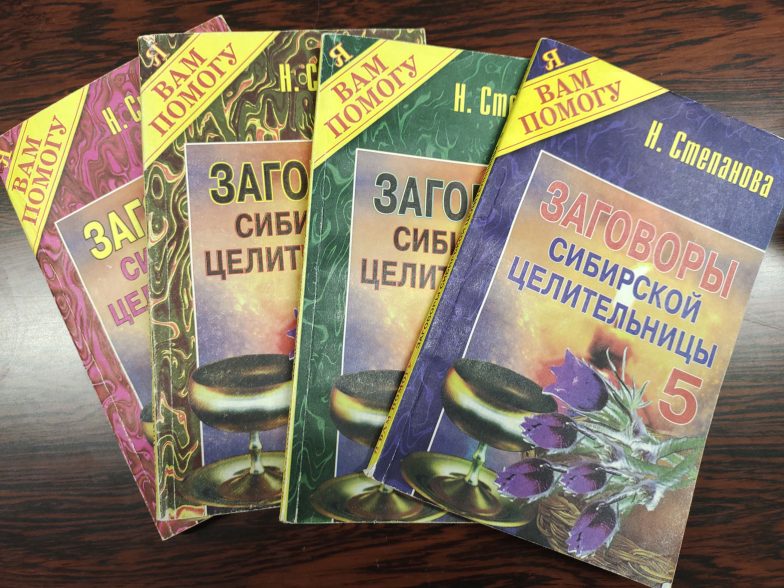

近年はナターリヤ・ステパーノヴァという女性呪術師に注目して研究を進めている藤原先生。ステパーノヴァは、シベリアのノヴォシビルスクに住む、現代ロシアで知らない人はいないほど有名な呪術師だそうだ。暮らしのさまざまな場面に役立つとする呪文を載せた本を300冊以上出版しており、ベストセラーを連発。藤原先生はなかでも、すでに52巻もある『シベリアの呪術師の呪文』シリーズに着目して、掲載されている呪文のテキストを伝統的な呪文と比較するほか、読者からステパーノヴァ宛に送られてくる悩み相談の手紙も分析している。

ステパーノヴァという人物は実在せず、複数の書き手や編集者がいるのではという可能性も指摘されている

愛の呪文の手引き

先生はロシアの呪文、なかでも愛に効くとされる呪文を教えてくれた。以下、比較的短く、簡単に実践できそうな(?)ものを2つ紹介しよう(なお番号と色変更は解説用に筆者が行った)。

* * *

【例1】好きな人が自分のことを好きになるよう仕向ける呪文

(呪文をかけたいと思う相手に与える食物か飲み物、またはその人の足跡に向かって、以下を唱える①)

私〇〇は祈りを捧げつつ立ち上がり、十字を切りつつ外に出て、扉から扉を抜け、門から門を抜け、広き野に出る②。広き野にはいと清らかなる聖母がおられる。聖母が我が子を想って苦しみ、心を痛めるように、◎◎は〇〇を想って苦しめ、心を痛めよ、炎の中にいるように身を焦がせ③、生きていることもできず、いてもたってもいられず、飲むことも食べることもできずに。父と子と精霊の御名において。アーメン④。

藤原先生解説

これは1869年に民族学者のL.マイコフによって出版された呪文資料集に掲載されている呪文です。愛の呪文は、伝統的には男性が乙女の愛を得るために唱えるものが多く、これもそのひとつ。①のような物に向かって唱えることで、相手の体の中で呪文が作用すると考えられています。②の個所では儀礼が描写されていますが、必ずしも実際に野原に出かける必要はなく、唱えることにより儀礼を行ったとみなされます。この呪文にはありませんが、「乾き」「焦がれ」「悲しみ」などの感情を物質化し、相手の体に送り込もうとする呪文も多いですね。ロシアの呪文はキリスト教とそれ以前の異教文化との混合であるため、④のようにキリスト教の祈りの文句で始まったり結ばれたりする呪文も多いです。ただし、ロシア正教会のオフィシャルな立場では、いかなる呪文も神に背く罪、悪魔的な行為だとされています。

【例2】夫と不倫相手を別れさせるための呪文

糞に群がる蛆虫を見ると吐き気がするように⑤、〇〇は◎◎のことが嫌になる、あっという間に。

藤原先生解説

こちらはステパーノヴァによる現代の新しい呪文です。⑤や③のように比喩表現が多いのはロシアの呪文に新旧問わず共通して見られる特徴ですが、現代は不倫する夫の愛を取り戻すために妻が唱えるこうした呪文がたくさん登場しています。背景にあるのは離婚率の急激な上昇。現在、ロシアでは離婚は非常に多く、統計によると、2024年には婚姻件数10件に対し、離婚件数8件という数値が出ています。新しい呪文を作ることで人々の不安に応えているのですね。呪文文化とその変遷も興味深く追っています。

※出典:ВЦИОМ: восемь из десяти браков в РФ в 2024 году распадались

* * *

なお現在では、書店で買った呪文集を読めば誰でも呪術師になれるとする立場もある一方、先代から呪術的な力を相続した呪術師でないと呪文をかけられないというのが伝統的な考え方だという(ただし、簡単な呪文なら自分で唱えてもOKというのは今も昔もある)。

フィールドワークで呪術師を見つける時には、噂に頼ることが多い。金銭などの謝礼を受け取らない伝統的な呪術師はどちらかと言えば田舎住まいが多く、ビジネスとして呪術行為を行う現代的な呪術師は都市に住んでいることがほとんどだ。口コミだけでたくさんの相談者を集める呪術師もいる一方、「絶対に夫を取り返します!」「100%効く愛の呪文」といった新聞広告を打つ人もいるそうだ。

藤原先生がフィールドワークを行ったカレリアの雪景色。湖には水の精霊が棲むといわれる。ここを含む北西ロシアは、ロシア民族の伝統文化の宝庫としてノスタルジックな響きをもって語られる地だそうだ

村の中では家畜が自由に歩き回っているが、迷子にならずに戻って来るよう、呪文がかけられているらしい

川沿いに立ち並ぶ蒸し風呂小屋。風呂小屋は十字路や墓場と並んで、最も盛んに呪術儀礼が行われる場所である

「呪ってやったぞ!」と宣告するのがロシア流

2008年の全ロシア世論調査センターの統計によると、「呪術を信じる」と答えた人は7%にとどまる。2016年の同センターの調査では、「呪いをかけることのできる人が存在すると思うか」に対しては36%、「実際に呪われたという事例を知っているか」という質問に対しては27%が「はい」と答えた。

呪い(ポルチャ)を信じる人はロシア社会において少数派であることは間違いないが、日本よりは多いというのが藤原先生の体感だ。信じてはいなくても習慣レベルで呪術的なことを実践している人も多い。

「特に言霊信仰はすごく強いですね。『死ぬかも』『病気になるかも』は絶対NG。未来についてちょっと弱気なことを言って、『なんでそんなこと言うのよ! 言葉は物質化するのよ!』と怒られたこともあります。うっかり悪いことを口にしてしまった場合、それを取り消すために机や椅子などの木の部分を拳でコンコンコンと叩く仕草は、おそらくロシア人なら誰でもするのではと思うぐらい、日常的に見られます」

日本と比較すると、ロシア呪術にはひとつ大きな特徴がある。日本では、AさんがBさんを呪う場合、AさんはBさんにわからないように、こっそり呪う。一方ロシアでは、AさんはBさんに「呪ってやったぞ!」と宣告することが多い。

「その後で自分の身に偶然、悪いことが起こると、Bさんは『もしかして呪われたせい……』と嫌でも疑ってしまいます。宣告されることで、呪われた人のなかで点と点が結びついて物語が生まれやすくなるんです」

ロシア社会における呪術の立ち位置を知るためには、歴史的な文脈を理解することも重要だ。無神論が掲げられたソ連時代は、伝統宗教とともに呪術も抑圧されていた。それが大きく変化したのは1988年4月、政治改革ペレストロイカの流れのなか、ゴルバチョフがロシア正教会のトップに対してそれまでの宗教弾圧を謝罪してからだ。

藤原先生は、「呪術にはリアリティがあるという信念が構築されるときに、社会主義体制下では禁止されていたという事実がロシアでは使われる」と説明する。つまり、「社会主義時代に呪術が隠さされていたのは呪術が本当に効くからに他ならない、何の力もないものを隠す必要はないんだから、と言われるとちょっと説得力がありますよね。宗教や呪術を信じることこそがソ連時代の無神論の克服になるという論調で、呪術を信じることが正当化されることもあります。

実際に、藤原先生のフィールドワークに協力したロシア科学アカデミー・カレリア支部所属の民族学者の40代男性(当時)もかつては熱心な共産党員だったが、調査で採集した呪文をためしに使ってみたことなどがきっかけで、呪術を心底信じるようになったそうだ。

村人の手で復興されたカレリアのある村の礼拝堂。ここに置かれている聖像画は、ソ連時代に無神論者に破壊されないように、村人が隠し持っていたもの

呪術の不思議な世界観に惹かれた

実は、取材前から気になっていたことがあった。藤原先生自身は呪術を信じているのか。

「呪術は信じていません(笑)。ではなぜ、呪術研究をするようになったのかですが、まず、知らない世界に行きたいという気持ちがすごく強くて、外国語大学を選びました。大学受験当時は1990年代始めで、これから日露交流が盛んになるのではないかと思い、ロシア学科に進学。その後、文化人類学者をめざす中で研究テーマとして呪術を選んだのは、なぜそんなものを信じことができるのか、ということがとても不思議だったからです」

「一時、呪術や宗教の研究がすっかり嫌になったこともあった」と話す藤原先生。フィールドワークでは、たとえ自分が呪術を信じていないとしても相手に共感を示しながら話を聞く必要があるが、嘘をついている感じがして罪悪感に苛まれたそうだ。加えて、呪術を信じる人たちに長期間囲まれていると、「呪術を信じない自分が間違っているのかしらと思えてくることもあった」という。

一時期は地球温暖化に関するシベリアでの調査に従事し、それはそれで楽しかったが、その後、藤原先生は再び呪術研究に戻ってきた。

「私がより興味を持っているのは、客観的な事実ではなく、世界観だと気づいたんです。『この人にはこんなふうに物事が見えているのか!』『この出来事をそう解釈する人もいるのか!』というような、自分では思いもつかない驚きを求めているんだと思います」

「呪術が生活に表出するのは、人生において最も困った瞬間です」と藤原先生は続ける。呪術を信じている人も、いきなり呪術で問題解決を試みることは基本的にはなく、病気になったら病院に行くし、犯罪に巻き込まれたら警察に行く。何をしてもダメだったときに初めて、呪術が最終手段として立ち現れるのだ。だからこそ、呪術を研究すると、その社会における最も解決しがたい問題の在りかや、そこに暮らす人々の切実な心の叫びが聞こえてくるという。「人間らしさにあふれているところが、呪術研究の好きなところですね」と藤原先生は話してくれた。

大学時代はバックパッカーだった藤原先生。大学院のころ保育士の資格も取得しており、それが絵本とのつながりのひとつになった

私が反戦と平和のためにできることは

2023年8月、藤原先生は教育研究活動の一環として、ロシアの絵本を自身で翻訳・刊行する出版社「かけはし出版」を立ち上げた。以前からロシアの絵本の翻訳を手掛け、より多くの絵本を世に出すために自分で出版社を作りたいという気持ちは持っていたが、「あまりにも大変そうでずっと踏み切れなかった」という。心を決めたのは、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻だった。

「当初は、なぜこんなことが起こってしまったのか信じられない気持ちで、呆然とテレビを見つめることしかできなくて。でもハッと周りを見ると、それぞれのロシア研究者が自分にできることをやり始めていた。そこで私は、『ロシアについて知ってもらう機会を今こそ提供することが、私が反戦と平和のためにできることだ』と考え、見切り発車で行動に移しました」

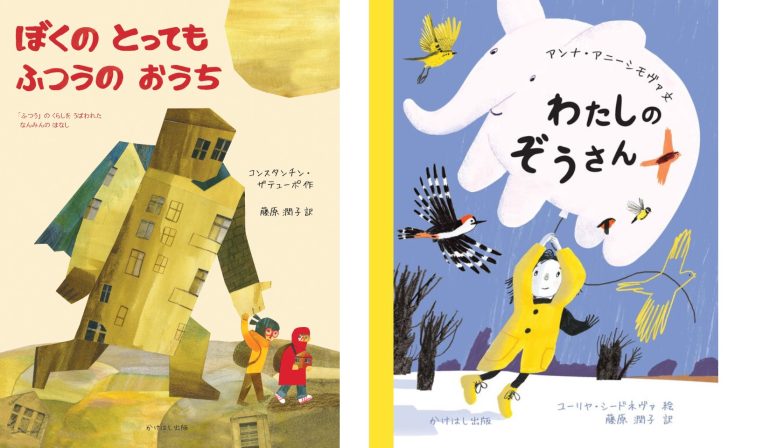

1作目『ぼくのとってもふつうのおうち』。著者であるドイツ在住のロシア人絵本作家と、ウクライナ避難民の交流から生まれた作品。安心できる“おうち”を求める避難民の子どもの視点から描かれる。2025年3月には2作目として、目の見えない女の子の豊かな日常を描いた『わたしのぞうさん』を刊行予定

呪術研究と絵本出版。一見何の関係もなさそうに響くかもしれないが、「どちらもロシアの社会と人々を知ってもらうための絶好の素材になりうる」と藤原先生は話す。

今、“ロシア=プーチン”というイメージを持つ人は少なくないかもしれない。でも、ロシアにも、何かに悩み、泣いたり笑ったりする、さまざまな考えを持つ人々がいる――藤原先生が私たちに思い出させてくれるのは、そんな当たり前の、でもすぐに忘れてしまいそうなことではないだろうか。

(編集者:河上由紀子/ライター:奥地維也)