我々日本人がモンゴルについて考えるとき、そこには広大な草原とそこで暮らす遊牧民のイメージがつきまとう。しかし読者はご存じだろうか。遊牧で生計を立てる純粋な遊牧民が、もはやモンゴルの人口の1割に満たないことを。人口の半数(約170万人)が暮らす首都ウランバートルの過密を。医師や教師の半分以上が女性であるという、女性の社会進出事情を。そして、そんな我々が抱くイメージとはかけ離れた現実のモンゴルで、近年流行しているのがヒップホップだ。

モンゴルとヒップホップ。この一見すると縁の薄い両者をつなぐシャーマニズムの伝統だ。さらに音楽を通すことで、現代モンゴル社会のありようさえも垣間見ることができるのだという。ウランバートルのクラブに通ってモンゴル語を覚え、通算6年以上をモンゴルで過ごしたという、国立民族学博物館の島村一平先生に語っていただいた。

伝統的な儀礼とヒップホップに共通する「韻踏み」に注目することから研究が始まった

島村先生の専門はモンゴルのシャーマニズムの研究とのことですが、どうしてヒップホップに注目されたんですか?

「シャーマニズムの盛んな地域に出向いて、フィールドワークをするじゃないですか。儀礼の場ではシャーマンが太鼓を叩きながら、精霊を憑依させるための歌を歌ったりするんですが、この歌詞がね、韻を踏んでるんです。頭韻(※)なんですけど」

※単語の後ろで韻を踏む「脚韻」に対して、単語の頭で韻を踏むものを「頭韻」と呼ぶ。

シャーマンが使う革張りの太鼓を叩いて見せてくれる島村先生。ボンボンボンという迫力のある音だ

「調査が終わってウランバートルに帰ってくると、ちょうど2000年頃からヒップホップが流行り始めてて、ラジオからラップが流れてくるんです。それがまた、韻を踏んでるわけです。町でも田舎でも、やってることは全然違うのに、韻を踏んでるやないかと。これが気になって、ヒップホップに興味を持って、クラブに行ったりし始めました」

かたや大昔からある伝統儀礼、かたやアメリカから入ってきた最新の音楽。その二つに共通点があったということですね。

「もともと遊牧民にはシャーマニズムに限らず韻を踏む語りの文化があって、これは韻がある種の記憶装置だからなんです。押韻によって生まれる言葉のリズムが文を記憶しやすくしてくれるとともに、語りに際して言葉から次の言葉へとぽんぽんと移っていくということができるようになる。頻繁に移動を繰り返す遊牧民はモノをたくさん所有することができない。その結果、書く文化ではなく、歌い語る文化を発達させてきました。その歌い語りの文化の延長上にシャーマニズムがあり、さらに現代詩やヒップホップが続くわけです」

韻には実用的な意味があるということですか。

「韻というと、日本人はどうしてもダジャレのレベルで捉えがちです。ただこれには言語的な制約という理由もあって、たとえば日本語の動詞って『言う』とか『食べる』とか、とにかく全部、最後が母音の『う』の音で終わりますよね。日本語の動詞の語尾に関しては綺麗な法則があって、多様な韻が踏みづらい。だから日本のラッパーたちは、みんな倒置法を使うんですよ。最後を名詞で終わらせないと、音にバリエーションが出てこないですね。英語やモンゴル語にはひとつの母音で動詞が終わるという法則性がないので、豊かなライムが展開しやすい。

さらにモンゴル語がラップで有利なのは、子音を重ねられるところです。例えば『ありがとう』はモンゴル語で『Баярлалаа(Bayarlalaa)』(※)ですが、これを日本人が発音しようとするとものすごく難しい」

※無理矢理カタカナで表記すると「バヤルララー」。しかし実際の発音は「ルララー(rllaa)」の部分がrとlという子音がほぼ三連続して出てくるため発音が難しい。

Баярлалаа、難しいですね......。

「でしょ?私も1000回くらい練習しました。モンゴル語は子音を最高で4つとか5つ重ねることができて、しかも破裂音や、日本語にはない口蓋摩擦音という音もあって、パーカッシブな音の組み立てがしやすいんです。日本語で同じことをやろうとすると促音、つまり『っ』を入れるくらいしかない。

例えば日本語ラップの初期の名曲、Dragon Ashの『Grateful Days』(1999年)で考えてみましょう。ラッパーZeebraの〈俺は東京生まれヒップホップ育ち 悪そうな奴はだいたい友達〉というバースが有名ですね。あれが出た当時、〈ヒップホップそだち〉と〈だいたいともだち〉で脚韻を踏んでる、これがラップなんだと理解した人が多かったわけです。ただすごいのはそれより後のところで、〈渋谷六本木そう思春期も早々にこれにぞっこんに カバンなら置きっぱなしてきた高校に〉の部分です。まず〈かばんならっ〉と〈置きっぱなしてきった〉と小さい「つ」(促音)を入れて発音することで音をパーカッシブにしている。さらに〈〈高校に〉を〈こっこうに〉と発音することで、前のぞっこんに〉と促音を使ったパーカッシブな韻を構成しています」

なるほど、あの歌にはそんなすごいテクニックが隠れていたんですね!

「リズミカルになってかっこいいですよね。日本のミュージシャンたちが研究を重ねてようやく花開いた技法です。逆に言えばモンゴル語話者たちはそうした試行錯誤をせずとも、そのままラップの世界に入ることができた。最初はモンゴルのラップもいまいちだったんですけど、ものの数年でそういう洗練された技法を使いこなせるようになったのは、やっぱりモンゴル語という言語がラップ向きだったからだと思います」

ヒップホップが映す現在のモンゴル

ヒップホップから社会が見えるというのは、どういうことでしょうか?

「モンゴルのラッパーたちは、音楽を通してすごくダイレクトに政治や社会を批判するわけです。まずラップの文化自体が、社会の下層に追いやられたニューヨークの黒人やラティーノたちの中から生まれた文化であるということ。2PacやPublic Enemyといった社会派ラッパーは有名ですね。モンゴルの初期のラッパーたちも、例えば2Pacにインスパイアーされた人が多かったんで、そういう社会派のメッセージをこめた曲を作る人が多くいたんです。

新型コロナウイルスが蔓延していた時に、モンゴル政府はすごく極端な感染封じ込め策を実施していたんですが、そのやり方を批判したラッパーがいて。2Pacを尊敬する彼のステージネームはPacrap(パクラップ)と言うんですが、『Give Me Justice』つまり私たちに正義をくれっていう曲が大バズりして、もちろんそれだけが原因ではないんですが、デモが起こって内閣が総辞職するということがありました」

Pacrap - Give Me Justice 2 (Official Music Video)

内閣総辞職まで!それはすごいですね。モンゴルのヒップホップには社会を動かす力があるんですね。

「モンゴルの首都ウランバートルは非常に過密な都市です。中心部に高層住宅があって、その北側にはゲル地区と呼ばれる、要するにスラムに近い地域が広がっています。上下水道が完備されてなくて、電気は来ているけど冬の暖房には石炭や、ひどいところだと古タイヤを燃やしたりもしていて。そうして出た煙が盆地に留まることで、冬場の大気汚染は世界最悪の水準だと言われています。

モンゴルのヒップホップはそのゲル地区から生まれた文化なんです。社会主義が終了した直後、90年代のゲル地区の市場では、外国から買い付けてきた音楽のカセットテープなんかが売られていました。つまりスラムが外国の文化を仕入れる最先端の現場だったわけです。その市場が磁場となってラップに興味をもつ人たちが集まってきた。モンゴル最初のヒップホップ・グループのDain ba Enkh(ダイン・バ・エンヘ)、『戦争と平和』という意味なんですが、そのコアとなるメンバーが出会ったのは、1996年、ゲル地区の市場でのことでした」

一番の貧困地区に、外国から最新の文化が入ってきて、それに触発されてグループができた。すごくドラマチックです。

「そういう経緯でモンゴルのヒップホップが生まれたので、貧富の格差や環境問題を織り込んだ曲作りをするのは当然です。

ただ、最初の頃が一番先鋭化していたとは思います。そこは本家のアメリカも一緒だとは思いますが。その後、2000年代に登場したグループであるICE TOPは、政治や社会問題も歌うのですが、それに限定せず、恋愛などをテーマにした曲も作ることで人気を博しました。彼らはどちらかというと普通の家庭の出身です」

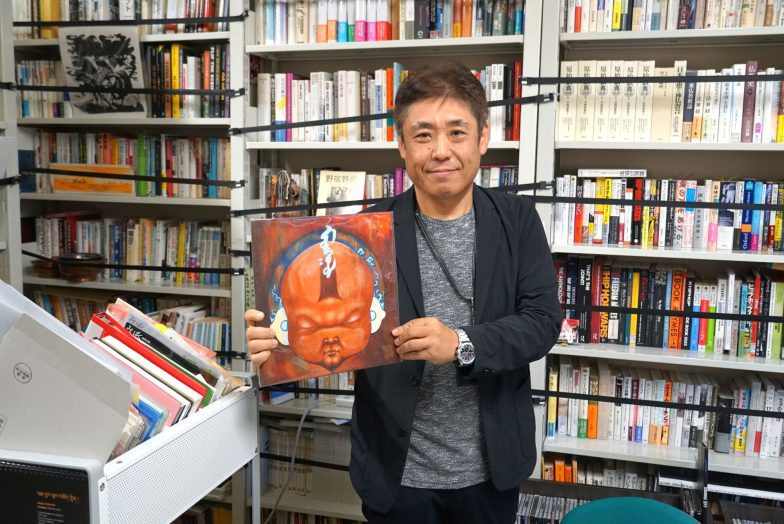

島村先生はICE TOPのメンバーにもインタビューをしたことがあるという。写真はそのときにもらったサイン入りのファーストアルバム

「こっちはThunderZという、今一番勢いのある若手の一人です。この人はゲル地区の出身で、この曲では貧乏でもひたすら努力して成り上がってきたんだ、というメッセージを伝えています。高校生のときにラップコンテストで優勝したときの映像を最初にもってくるという演出もしていますね」

ThunderZ - Bugd Tegees Ehledeg (Official Music Video)

すごい。まるで自分の半生を歌にこめて伝えているみたいです。

「で、その同じ人が、こういうのを歌っていたり」

ThunderZ, Bilgang - Bi Chinii Naiz Zaluu Baij Bolhuu ? (Official Music Video)

めちゃくちゃポップです!同じアーティストが作ったとは思えないくらい別物ですね。

「シリアスな歌ばっかり出してると売れなくなってくるというのも事実で、戦略的にいろいろなものを出して、生き残ろうとしてるんです。商業主義に取り込まれているというのは、どうしてもあるかもしれません」

音楽で政治を語る

「モンゴルの現状を象徴するような曲として紹介したいのがこれです。ICE TOPをはじめとするモンゴルのヒップホッパーたち、さらにロシア連邦のブリヤート共和国や中国の内モンゴル自治区のアーティストが共演しています」

ICE TOP - TOONOT (Official Music Video)

「ブリヤート共和国や内モンゴル自治区には多数のモンゴル系住民が暮らしていて、モンゴル人と言うのはいわば分断された状態にあります。特に中国側では、近年モンゴル語教育が廃止されるなど弾圧が強化されています。

この曲は、実際の撮影はそれぞれの国で別々に行っているんですが、そうした散り散りになったモンゴルのアーティストが曲の中で一同に会することで、モンゴル人の窮乏と団結の必要性を訴えています」

ものすごく政治的ですね。

「いや本当に。ただ、モンゴルだけでなく世界のヒップホップ・ミュージックを調査している研究者を集めて『辺境のラッパーたち―立ち上がる「声の民族誌」』(青土社)という本を作ったんですが、そこで実感したのはモンゴルよりもむしろ日本の特殊性です。日本には『音楽に政治を持ち込むな』という意見の人がまだまだ大勢いて、政治色のある音楽が存在しないわけではないけれど、そういう音楽がメジャーになることもほぼないじゃないですか。世界的に見れば音楽で政治的なメッセージを発信するのは、アーティストにとっても消費する側にとってもごく当たり前のことで、その点では日本こそが例外中の例外だということがわかりました」

世界中の「変わってるな、おもしろいな」と思うものを調べていくと、実は自分たちこそが世界の中の変わり者だったということに気づいてしまったということですか。文化人類学の真価ともいえる気がします。

日常の言葉の外にある、非日常の言葉。押韻が開く世界

「日本が世界から取り残されそうになっている今こそ、文化人類学は必要とされているし、純粋におもしろい学問だと思います。

多くの学問の世界では、誰がやっても同じ結果が出る、再現性ということが重視されますが、文化人類学はそれと対極にあるというか、とても一回性の強い世界だと思っています。同じ場所で同じものを見ていても、時と場合と調査者によって違った切り口や結果が出てしまうものなんです。逆に言えば、たとえ学部生であっても斬新な切り口の研究ができてしまうということでもあります」

それは希望がもてます。

「ラップやシャーマンが語る精霊の言葉に注目するというのは、その点でも非常におもしろいと感じていて。というのもフィールドワークでインタビューをしていても、必ずしも相手が本当のことを話してくれているとは限らない。モンゴル人は比較的はっきりものを言う民族ですが、それでも人に話したくないことというのはあるんです。

押韻によって語られる言葉にはそのジレンマを突破する力があるかもしれません。いわば普段我々を縛っている言葉の意味を壊すことによって、意図せずに語られる世界があるかもしれない」

言葉の意味を壊す、ですか。

「シャーマンが語る精霊の言葉は、意味としてはけっこう無茶苦茶で、儀礼の場にはそれらを我々にもわかる意味の通った言葉に翻訳してくれる人が同行しています。シャーマン本人もそのことを自覚していて、『あー、自分は今、無茶苦茶なことを言ってるな』と意識しながら話すこともあるそうです。あるシャーマンは『精霊とは言葉そのものかもしれない』と言っていました。つまり韻踏みとは超越的な発話のためのある種のテクノロジーで、それによって普段自分が意識的に紡いでいる言葉とは別の言葉が生み出される」

ドラムを打ち鳴らすモンゴルのシャーマン。

2015年、ウランバートル市郊外にて 撮影:島村一平

「これと似ているのがフリースタイルのラップです。よく『ゾーンに入る』というような言い方がされますが、普段の会話が意味中心主義の発話だとするならば、そこでなされるのは音声中心主義の発話であって、出てくる言葉は意味や常識の呪縛から解放されている。そこには抑制された怒りであったり、苦悩であったり、普通のインタビューでは話さない、話したくないものが滲み出てくるかもしれない。神秘性と同時に新規性が宿るんです。今ちょっと韻を踏んでみました。

事前に形式を決めて挑むインタビューに対して、そうした型を作らずに自由な会話を紡いでいくやり方を非構造インタビューと言います。精霊の言葉やラップは、究極の非構造インタビューなんじゃないかと思います」

意識を経由せずに深層心理から汲み取ってきた究極の自分語りといえるかもしれませんね。

今年(2025年)の夏にモンゴルを訪問した筆者(岡本)は、計らずもICE TOPの解散ライブ(ただし現地のモンゴル人の意見では「言ってるだけで実際は解散しないんじゃないの」ということだった)を見る機会に恵まれた。モンゴル語の歌詞の内容はもちろんわからないのだが、いかつい男たちの口から流れてくる音は耳に新鮮で躍動感があり、リズムに合わせて体を揺らしながら眺めているだけでも楽しかった。モンゴルらしく馬頭琴の奏者が登場したときはおおいに色めき立った。そして最後には、ダメ押しのようにステージから盛大に打ち上げられる花火。ヒップホップのライブというより、もはや夏祭りなのではというてんこ盛りの演出を、一同大いに楽しんだのだった。

すぐそばに高層住宅が立ち並ぶ、市街地のど真ん中でもお構いなしに花火を打ち上げるド迫力のライブ!

島村先生に取材を申し込んだのは、たまたまその一端に触れたモンゴリアン・ヒップホップについてもっと知りたいという個人的な関心もあってのことだった。幸い、多くのアーティストたちがYouTubeにPVをアップしている。これからも楽しんでいきたいと思う。

なお本文中で紹介したアーティストは男性に偏ってしまったけれど、もちろん女性のアーティストもたくさん活躍中だ。島村先生の一押しはNENEというラッパー。以下の曲は、UKAという大御所女性シンガーとのコラボ曲だが、「ちょっとキュンとしますよ」とのことだ。

UKA x NENE - Us tsaital hamt /Official Music Video/

読者も「これは!」と思うアーティストを探してみてはいかがだろうか。

(編集者:谷脇栗太/ライター:岡本晃大)