ロマニ語とは、ロマの人が話す言葉のことらしい。「ロマ」と聞いて思い出すのは、ディズニー映画『ノートルダムの鐘』の踊り子エスメラルダのこと。または、SNSで見かける「ヨーロッパ旅行中はジプシーのスリに気をつけて」という投稿。あるいは、ホロコーストでユダヤ人らとともに大量虐殺されたという歴史。――要するに、ロマという人たちについて私はほとんど何も知らない。ロマとは誰か、ロマニ語とはどんな言語か。ルーマニアを拠点にロマの人に囲まれながらロマニ語を研究する角先生に話を聞いた。

国も言葉も文化も違うロマの人たち

――そもそもロマとはどのような人たちなのでしょうか。

「その質問に答えるのが一番難しいかもしれません。簡単に言うと、約1000年前にインドを出発した、独自の国を持たず、ヨーロッパを中心に世界各国で少数民族として暮らしている人たちのことです。ヨーロッパでは馬車で放浪生活をする流浪の民として知られてきました。

なお『ジプシー』は「エジプシャン(エジプト人)」が語源で、もともとは英語圏で非ロマの人がロマを指すただの呼称だったのですが、次第にステレオタイプ的なイメージを強く帯びる蔑称になりました。『ロマ』はロマが自分たちを呼ぶ自称で、これを自民族の公式名称とするよう提案されたのは、1971年にロンドンで開催された第1回世界ロマ大会というロマの国際会議でのことです」

――ロマの人は、外見から「この人はロマだな」とわかるのでしょうか。

「褐色の肌、あるいはインド系の顔立ちをしている人もいれば、肌が白い人もいます。私が暮らすルーマニアでは、ボロボロの服を着ている貧しいロマもいますし、一般的なルーマニア人と変わらない身なりで生活する人もいます。また日常的に長いスカートに三つ編みといった伝統的な格好をして暮らしている人もいます。『ロマ御殿』と呼ばれる豪華な宮殿に住む大金持ちのロマもいます。本当に人によりけりです」

トランシルバニア地方のロマ御殿群

――ロマの人はどんな文化を持ち、どんな生活をしていますか。

「それが、生活地域が複数の国にまたがっていますし、ひとつの国のなかでもさまざまなグループが存在するので、『ロマはこんな人です』とは一概には言えないんです。

ただ、ヨーロッパではルーマニアをおよその境として、西と東でざっくり分かれるのではないかと思います。つまり、ルーマニア以東は、伝統的な職業につき、普段から民族衣装を着て、昔ながらの生活をして、彼らのもともとの母語であるロマニ語を話す人が比較的多い。一方で、西欧に住むロマは、すでに伝統的な文化やロマニ語を失い、現地人と同じような生活をしている方々が多い。『放浪の旅をして、占いを生業にして、踊りを踊って……という古臭いステレオタイプから我々はもう脱却し、現代人として生活しているのだ』という自負を持つ西欧在住のロマの人もいて、伝統的な東欧のロマに敬意を払いつつも、同じくくりにされることを喜ばない人たちも多いです。逆に、伝統文化を保っていることを誇りにしているルーマニアのロマの一部は、独自の文化を失ってしまった西側のロマのことを残念に思っています。ロマの人のあいだでも、メンタリティすら大きく異なります」

――ロマの人が全員ロマニ語を話しているわけではないんですね。

「そうなんです。西欧と比べて伝統文化がよく保存され、ロマニ語話者人口世界一のルーマニアでも、ロマニ語を話せるロマは全体の半分ぐらいだと言われています」

――住んでいる国も違うし、言葉も文化も生活様式もバラバラ……。ちょっとイメージが湧かないのですが、ロマの人はなぜ自分はロマだとわかるのでしょうか、またはそう思っているのでしょうか。

「ルーマニアでは、ロマ同士でしか結婚が許されない伝統的なコミュニティが今も存在します。しかし、混血のロマもいます。彼らは『ロマの“血”を引いている限りはロマ』と認識しています。ロマ民族には独自の国や国籍がありません。ロマ独自のパスポートやロマ国籍などがなくても自分たちのことをロマだとしっかり認識しているということが、揺るがない民族性のようなものにつながっているのかなと感じます。その一方で、差別問題が絡み、自分たちのアイデンティティを隠す人たちも多いです」

ルーマニアのトランシルバニア地方、クルージュ・ナポカ市からオンラインで取材に応じてくれた角先生

ロマニ語実践「テ アヴェス バフタロ!」幸いあれ

――ロマニ語(日本では「ロマ語」とも)はどんな言語ですか。

「ロマニ語は、言語学的にインド・ヨーロッパ語族のグループに含まれます。そのうちのインド・イラン語派、そのなかでさらにインド語派に分類されます。同じインド語派にはヒンディー語や古代のサンスクリット語が含まれます。

諸説ありますが、ロマはかつてインドを出発してバルカン半島に流れてきたと考えられています。この歴史的背景から、言語自体はインド系でありながらヨーロッパの諸言語の影響を様々に受けていることがロマニ語の特徴です。とりわけ語彙への影響が顕著ですね。まず、『水』『馬』『食べる』など、馬車で放浪していた時代からある古い単語のことを基礎語と呼びますが、約1000語あると言われる基礎語のうち約3割はギリシア語が占めています。さらに、『電話』『大学』『書く』など比較的新しい概念は、それぞれのロマが生活している地域で話されている言葉から借用して、ロマニ語化して使用されています。

ここで何が起こるかというと、ロマはさまざまな地域に住んでいますから、例えばハンガリーのロマはハンガリー語から『重要な』という単語を借用して、ロシアのロマはロシア語から『革命の』を借用して……というように、多くのバリエーションが生まれます。ですから、ロマニ語の語彙は、『基礎語+その方言独自の借用語』のセットで常に考えないといけません。

私は昔からいろいろな言葉を勉強するのが好きだったので、それぞれの現地語の知識も求められるロマニ語の研究は、非常に性に合っているなと感じます」

――覚えることが多くて大変そうですが・・・。

「ロマニ語の文法自体はわりと単純でフレキシブルですよ。方言の幅が大きいので、細かいルールを定めないほうが意思疎通しやすいのかもしれません。複雑な言い回しは避け、なるべく物事を噛み砕いて表現する傾向もあります。

ただもうひとつ厄介なのが、もともとは同じ単語でも方言ごとに表記と発音が若干変わる場合があるという点です。とはいえ、音声変化と呼ばれるこの現象にも一定のルールがあります。『どこどこの方言では母音間の s が h に変わりやすい』などといった一定の傾向を把握しておけば、『今の○○という音は△△という単語かな』と予想がつき、馴染みのない方言の話者に会ったときも対応しやすくなります。

――ロマニ語のどんな点がおもしろいと思いますか。

ロマニ語には『放浪していたんだなあ』と感じさせるような物事の捉え方がたくさんあります。例えばあるロマニ語方言では、『明日』も『昨日』も『タスャ』と言います。『今』から同じだけ離れた時間帯を同一の単語で表現しているんです。刹那的な感じがしますよね。それから、彼らが放浪生活で寝泊まりしていた『テント』。日本語母語話者だと、テントは言うなれば『仮の家』という認識になると思います。ところがロマの人は、テントは衣服の延長だと考えているそうです。放浪生活をしていた彼らには、そもそも『自分の家』という概念はなかったのでしょう。『国』や『国境』という単位で物事を見ていないことを感じさせられることもあります。『ドイツに行く』とは言わず『ドイツ人たちのもとに行く』と表現することがその一例です。

自分とロマの人たちは同じ世界を見ているはずなのに、その捉え方が全然違う。ですが、別に彼らはジャングルの奥地などのへき地にいるわけではないんです。ヨーロッパで隣人として普通に暮らしているのに実は全然違う。彼らのことばを学ぶことでようやっと違いが見えてくる。それが非常におもしろいと思っています」

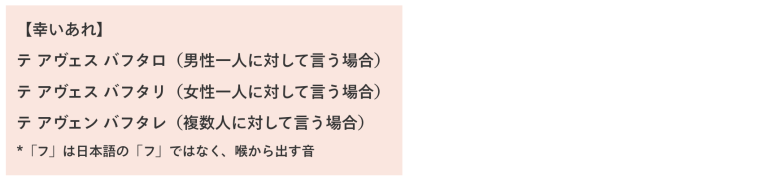

――ロマニ語の簡単な挨拶を教えてください。

「一番ロマらしい表現は『幸いあれ』です。これは『こんにちは』のように人に会ったときにも使えるし、乾杯のときに言ってもいいし、『さようなら』のように別れ際に言ってもいいし、いつでも使える表現です。

放浪という一種のサバイバル生活を送っていたロマは、予想だにしないことが起きる人生を歩んできました。なので、彼らにとって最も重要なのは、お金でも健康でもなく、幸運(バフト) 。ここから「幸いあれ」という挨拶が生まれました。

『オ』は男性の、『イ』は女性の定冠詞です。ロマニ語は少し特殊で、名前にも定冠詞をつける原則があります。“I am the Taro”ということです」

――そういえば、ロマニ語はどの文字で書きますか。

「ロマニ語は、ロシアではキリル文字で、ギリシアではギリシア文字でというように、それぞれ現地の表記法で表記されてきました。ですが、統一に向けた動きがあり、1990年ワルシャワ開催の第4回世界ロマ大会で国際共通ロマニ語アルファベットが制定されます。ただ、そもそもロマの人たちは普段生活地域の別の言語で社会生活を送っており、ロマニ語で筆記することを求められる機会がありません。このため、国際共通アルファベットもルーマニア等一部の国を除きそれほど普及していないのが現状です」

国際色の全くない家庭で育ったがゆえに、「外国語を話す」という状態に小学生のころから強い興味を覚えていたという角先生。中学1年生で英文法につまずき、本屋で目にしたエスペラント語に「簡単そうだ」と興味を持つ。エスペラント語の先生のアドバイスでラテン語を始め、本場ヨーロッパでラテン語を学ぶためルーマニアの大学に進学。ハンガリーでの修士課程時にロマニ語教師のゾリ先生(写真)と出会い、ロマニ語に興味を持ったそうだ

録音機を片手に宝探し

――先生は言語学がご専門ですが、具体的にどんな研究をしているのですか。

「私が行っている研究のひとつは、記述言語学と呼ばれます。簡単に言うと、フィールドワークなどを通じてその言語の資料を集めて、その言語の体系を明らかにしていく学問分野です。とにかく資料、特に音声資料を集めるところが出発点ですので、録音機を持ってロマのコミュニティを訪問したり、ロマニ語話者を探しに行ったりして、話を聞きます。ほぼ何の話をしてもらっても分析に使えるので、『子どものころにおばあさんがしてくれた昔話を聞かせて』というように、私自身が興味を持っていることを質問しています。その後、録音した音声を聞き直してそれを書き出し、聞いてもよくわからない部分はまた出向いて『ここは何て言っているのか』と確認を取る。そこから分析に入ります。

ロマニ語話者は普段それぞれの方言を話していて、私が集めているのは方言ばかりなので、方言研究と言ったほうが近いかもしれません。『この方言ではこう言うのか』という発見があったり、思ってもいなかった外国語からの借用語に気づいて『この人たちの先祖はその言葉が話されている地域から来たのかな』と想像したり。宝探しみたいですね。私が国際ロマ連盟に所属しているのも、この組織が運営している世界ロマ大会などの集まりでさまざまな国のロマニ語が聞けるから、多様な方言話者が集まったときの彼らのコミュニケーションが興味深いから、というのが本当の理由だったりします」

――ロマの人に、「このアジア人は一体ここで何をしているのか」と驚かれませんか。

「驚かれます(笑)。ただ、ルーマニア人研究者は私と同じようにロマのコミュニティに割って入ることはできないかもしれません。ヨーロッパは多民族社会であり、それぞれの民族の間には友好関係もあれば歴史的対立もあります。しかし遠い日本から来た私にはこういったしがらみがありません。ルーマニア人とロマの間の軋轢もあるなか、第三者としてその壁をある程度超えていけることは私の研究者としての強みかと思います」

ロマの友人に止められるほどリスクのあるフィールドワークも「若気の至り」でしてきたと言う角先生。最近は顔が知られてきたことで研究しづらいと感じることも。波乱万丈のフィールドワークの様子は著書『ロマニ・コード』にエッセイとしてまとめられている

――先生は研究のかたわら、ルーマニアや北マケドニアの大学でロマニ語を教えてもいるんですよね。

「はい。ルーマニアはロマニ語が国の教育に取り入れられていて、首都のブカレスト大学にロマニ語学科があるなど、ロマニ語教育が比較的進んでいます。ルーマニアではおおまかに分けて4つのロマニ語方言が話されているのですが、学校教育で教えられているのは『標準ロマニ語』です。ロマには独自の国がないので「首都近辺で話される方言を標準語にする」ということもできません。ある方言を公用語と定めると不和が生じます。そこで開発されたのが標準ロマニ語という文語です。これは4つの方言間で争いが出ないように作られた、古いロマニ語に近い一種の人工語です。私がルーマニアと北マケドニアの大学、そして東京外語大学のオープンアカデミーで教えているのもこの標準ロマニ語です」

――どんな人がロマニ語を勉強しているんですか。

「大変良い質問です。ロマのための社会的なサポートをしているルーマニア人の学生もいますし、北欧などからの留学生もいます。彼らはロマの文化を知ってロマと仲良くなるためにロマニ語を勉強しています。ですが、一番多いのはロマニ語教師をめざすネイティブの学生です。

ルーマニアの一部の小学校や中学校にロマニ語の授業があり、ロマニ語教師への需要があります。しかし、たとえ言語を話せてもそれを教えるためには歴史や文法や教授法などの専門教育を受ける必要があります。また、彼らが話す口語と学校教育で用いられる文語も異なります。そこで、ネイティブと非ネイティブが席を並べてゼロから標準ロマニ語を学んでいるのですが、どうしてもネイティブスピーカーの方が有利なのでレベルの設定が難しいところです」

ロマニ語教師とロマニ語を学ぶ子ども達。角先生は算数オリンピックならぬロマニ語オリンピック県大会の試験官も務めている

途絶えつつあるロマニ語に、言語学者ができること

――最近、注力している研究テーマはありますか。

「今、ロマニ語の“国語辞典”の基盤になる本を作るプロジェクトを進めています。非ロマニ語話者向けに編纂された外国語とロマニ語の間の辞書しか現時点では存在しないようなのですが、ロマニ語話者向けの、ロマニ語の単語をロマニ語で説明する辞書を作りたいと長年思っていて。一人でできることは限られるので、とりあえず出版して『皆さんもっと良いものを作ってください』とロマニ語研究界にアピールできたらいいな程度に考えております」

――なぜ辞典を作ろうと思ったのですか。

「一番の理由は、ロマニ語に生き残ってほしいからです。『母語がロマニ語だと差別で後々苦労するから』と、子どもとは一切ロマニ語を話さず現地語だけで接している親御さんを多く見るようになってきました。フィールドワークをしていても、話者の減少をひしひしと感じます。言語って、パッと消えるんですよ。上の世代が話せても、孫が話せなければ、祖父母が亡くなった瞬間に失われますから。ロマニ語は消滅危機言語と呼ぶにはまだ話者が多いですが、私はその存続を大変心配しています。

自分は言語が専門なので、ロマニ語-ロマニ語辞典を作ってロマニ語研究を前に進めたり、あるいは外国人である私がロマニ語を学んでいる姿を見せたりすることによって、『あなたたちの母語は決して恥じるものではない』『あなたたちの文化を途絶えさせてはいけない』というメッセージを示していけたら、と思っています」

手相を読むロマ女性。「ことだま」としての言葉の力に惹かれると話す角先生は、ルーマニアの呪文についての本『呪文の言語学』も執筆中。ロマの魔術についても分析している

* * *

今回お話を聞いていて、驚いたことがある。それは、自分の意識のなかで起きた変化だ。ロマニ語の挨拶を教えてもらい、自分でも口にしたその瞬間に、それまではどこか遠い存在――どこかにいるのは頭ではわかっているけれど、リアルには感じられない存在――だったロマの人々が、生身の人間として自分のなかで立ち現れた感覚があった。

ロマという人たちについて、私はまだ、あまり知らない。でも、彼らが私と同じように毎日を生きていて、私から決して遠くないどこかに存在しているということが、今ではリアルに感じられる。これが角先生の言う、「ことだま」としての言葉の力なのかもしれない。

(編集者:河上由紀子/ライター:奥地維也)