環境系のワードとして一般的になってきた「生物多様性」という言葉は、1985年にできた造語だそうだ。その背景には、地球上の生命のすべては互いにつながり支え合って環境を守っており、その生物の多様性が失われることで地球環境は乱され、最終的には私たち人間も存在できなくなるという強い危機感があった。それから約35年を経て言葉は世界中に広がったが、乱獲や開発、外来生物の流入などによる種の絶滅、生態系の破壊といった危機は膨れ上がるばかり。そんな赤信号の生物多様性を保全するのに役立つ「環境DNA分析」という画期的な新技術があると聞いて、開発チームのリーダーの一人、龍谷大学先端理工学部の山中裕樹先生にお話を伺った。

「環境DNA」って?

まずは、「環境DNA分析」の「環境DNA」とは何なのかから。環境とDNAって意外な組み合わせな気がするが、どうつながるのか。「環境DNAとは、水や土など環境の中にある、生物からこぼれ落ちたDNAのことです。皮膚が剥がれたり、糞をしたときに腸の内壁の細胞が一緒に捨てられたりするので、細胞のような状態で浮いているのではないかと思います」と山中先生。なるほど。では、どんな生物でもDNAを残しているのか。「そう。微生物から魚、鳥、哺乳類まで。海や川の水から人間のDNAもたくさん見つかりますよ」

では、この環境DNAを使って何が分析できるのだろう。

「水中に存在するDNAから、その環境にどのような種が棲んでいるのかを分析します。そのような生態系調査では、個体調査が一般的。たとえば川や海で魚を獲って調べるんですが、魚は種類ごとに住処が違うので、1カ所を調べるのでも、投網を投げ、たも網ですくい、もんどりを仕掛け、などなど数種類のやり方を試さなければならず、非常に大変です。しかし環境DNA分析なら、コップ1杯の水を汲むだけでどんな魚が棲んでいるのかを調べることができます」

お話を聞いて改めて気づいたのは、自然のありのままの姿を把握するには、地道な調査の膨大な積み重ねが必要だということだった。それに比べ、まさに画期的な「コップ1杯の水」。調査効率が格段に上がることは、素人でも想像がつく。

誰も思いつかなかった発見とは

こんな技術を、山中先生たちはどのように開発することができたのだろうか。その経緯を伺った。

「きっかけは、全く別の研究でした。僕らはコイの感染症であるコイヘルペスにコイが感染すると、どの程度のコイヘルペスウイルスが水の中に放出されるのかDNA量を測定していたんです。その時、一緒に研究していた源利文さん(神戸大学大学院人間発達環境学研究科准教授)が、『ウイルスだけでこんな桁違いのDNA量になるはずない』と不思議がられるんですね。で、二人で『これは、魚のDNAがこぼれ落ちているんじゃないだろうか。それなら、解析すれば魚の種類を突き止められるかも』と考えました。もしそんなことが可能なら、ぜひとも自分たちの手でやってみたかったんです」

その瞬間の、わくわくした先生たちの気持ちが伝わってじんわりする一方で、「魚のDNAがこぼれ落ちているんじゃないかと考えた」という先生の言葉がひっかかった。ということは、魚のDNAが水の中にあるって、その時は誰も知らなかったということか。

「そうなんですよ。僕らが研究をやり始める前から、微生物のような小さな生物の研究では水の中のDNAを調べており『環境DNAサンプル』と呼ばれていました。ただ、魚のような背骨を持った大きな生物のDNAが水の中にこぼれ落ちているなんて誰も思いもしなかったし、だから分析もされていなかったんです。そこに気づいたことが、大きな転換点になりました」

コロンブスの卵のように少し視点を変えることで気づけた「発見」が、環境DNAの範囲と価値を大きく広げたと言っていいだろう。

山中先生たちはさっそく魚を何種類か獲ってきて同じ水槽に入れ、その水に存在するDNAを分析する実験を開始。研究はスムーズに進んでDNAから種を特定できることが実証できたという。水に溶けているDNAは濃度が薄いので増幅させる技術が必要だが、他分野ですでに使われている技術であり、「特段、技術的に難しいことをしたわけではない」とか。2009年末頃から始めた研究の成果は、2011年に論文として発表された。実はフランスの研究チームが2008年に類似の手法を論文として発表していたそうで、「世界初」とは言えないが、世界でもかなり早い段階からこの技術開発をスタートしたといえる。こうして生み出された環境DNA分析は、新たな生態系調査の手法として世界中から注目され、多くの研究者によって分析できる生物種の範囲をどんどん広げてきたという。

琵琶湖まで自転車で10分という環境で幼少期を過ごした山中先生。幼い頃からの魚好きが高じて研究者の道へ

コップ1杯の水でわかる生態系

実際の分析はどのように行われるのか、大まかに説明していただいた。

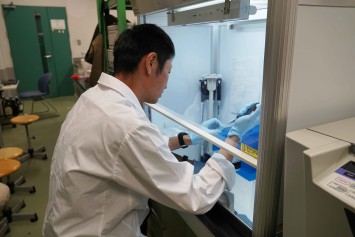

「採取した水は、ろ紙で漉します。ろ紙の上に残ったものに試薬をかけてDNAを抽出しやすい状態にしたうえで、さらに精製してDNA分子を取り出します。DNA分子は、きれいにした後で冷凍しておくとそれ以上分解が進まなくなり、半永久的に保存できるんです」

「DNAの分析のためにはDNAの濃度を高くしないといけないのですが、その増幅のために使われるのが、新型コロナウイルスの感染を検査する際にも使われているPCR法。たとえばアユがいるかどうかを確かめるには、アユの配列を持つDNAだけを増幅させる反応液に入れ、増幅が起こって陽性反応が出れば、その水にアユのDNAがあることがわかる仕組みです」

PCR分析の様子

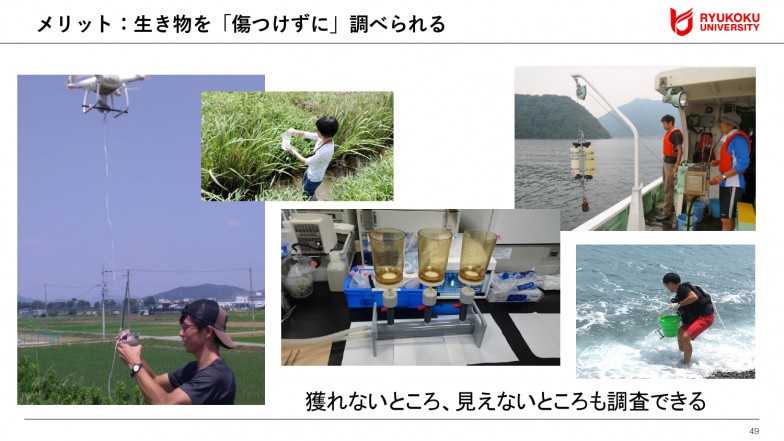

アユなど一つの種を検出するだけでなく、魚の仲間のDNAだけを増幅し、その塩基配列を読み取ってどんな種のDNAがあるのかを突きとめる方法もよく行われているとか。環境DNA分析ならではのメリットとして、コンピュータがデータベースと突き合わせて特定するので外見から種を判別する専門性が必要ない、希少種では個体を傷つけずに調査できるなどの点が注目されている。最初の論文発表から10年を経た現在、調査手法として定着が進み、国の環境アセスメント(環境影響評価)にも取り入れられようとしている。

個体を傷つけない、生息地を荒らさないこともメリットだ

環境保全や水産業に役立つ技術

手間をかけずにより多くの生態系データを集められる環境DNA分析だが、山中先生は、「社会の様々な分野と連携することによって、その力がさらに発揮される」と話す。実際に山中先生は、滋賀県の行政、漁業協同組合、川の保全活動を行うNPOなどと協力し、琵琶湖に流れ込む川の流域別に2週間に1度というきめ細かな定期採水調査を開始した。放流しているアユがどの時期にどこまで遡上しているのかを環境DNA分析でつかみ、的確にアユが釣り場にたどり着くような放流方法につなげたいといったニーズに応えていくそうだ。

「水産資源をいかにサスティナブル(持続可能)な状態で活用していけるのかは地域社会にとっても大きな課題。まずは、魚の生態をつかむための基礎的な情報を集め、検討しながらよい方向を一緒に見つけたいと思います」

水を汲み調査する様子

一方、世界では環境DNA分析技術を取り入れた自動分析装置の開発が進んでいるという。「その場で水を吸いあげて装置の中で分析し、そのデータを衛星経由で飛ばします。これが実用化されれば、多地点で観測したビッグデータをもとに予測を行う、アメダスのような状態も夢ではありません」と山中先生は話す。“1週間後、〇〇県の〇〇付近にマアジが出現するでしょう”といった予報が実現したら、釣り人が喜ぶのは間違いないが、それだけでなく「環境保全活動の成果の見える化にも使えます。水がきれいになって増えてきた魚がいるとわかればモチベーションは上がりますよね」と山中先生。

さらに、企業にとっては、工場排水などによる水質への影響だけでなく、周辺に生息する生物全体への影響がないことを社会に発信するという新たなCSR活動の展開も考えられるとか。「同時に、獲り尽くしかけている生き物を探すことも可能になる技術です。情報の使い道をよく考え、慎重に情報公開することがとても大事」という発言に、確かにそうだと考えさせられた。

さらに役立つ生物情報を引き出す技術を

山中先生に、この技術で今後、何を研究したいのか聞くと、魚類生態学者らしい答えが返ってきた。「それはやっぱり、新種の発見ですね。アマゾン川で調査をやれば、見たことのないDNA配列がいっぱい出てくるはずですからね」と目が輝いている。

また、環境DNA分析技術をさらにブラッシュアップするのも、山中先生たち先駆者の使命だと考えている。種の情報だけでなく、生育状態がいいのか悪いのか、年寄りか若いか、病気にかかっているか、産卵しそうか、といった魚の状態まで詳しく突きとめたいという。

「たとえば、外来種が入ってきて繁殖し始めたというようなことも水を調べるだけでわかれば、環境保全上、強力なツールになるはず。可能性は未知数ですが、やる価値はあります」と力強く語ってくれた。

「水は、生物多様性保全の基礎になる生物の分布情報が詰まっている『USBメモリ』のようなもの」という山中先生の言葉が印象に残る。今後、水からどんな情報が引き出され、何が明らかになっていくのか、大いに楽しみだ。