「新種発見」。生物学者でなくとも、耳にすればなんともワクワクする言葉だ。先日ホトゼロでもご紹介した新種のルリゴキブリ属のほか、SNSがきっかけで発見された新種のダニに「twitter」という学名がつけられたニュースも記憶に新しい。

ところで、ある生物が新種としてデビューするためにはさまざまなハードルがある。大前提として、それまでに発見されたすべての生物種が、誰が見てもわかるように一定のルールで分類されていることが必要だ。今まで誰にも発見されていないことが証明できて初めて、その生物が新種であると言えるのだから。

そんな生物の分類に日夜励んでいるのが、分類学の研究者だ。そこには一体どんなドラマがあるのだろうか? クモヒトデの分類を専門とする東京大学の岡西政典先生に、分類学とはどんな学問なのかをお聞きした。

新種発見だけじゃない。生物に名前をつけ、整理する学問

さっそくですが、分類学とはどんな学問なのでしょうか?

「分類学とは、同じ特徴を持った生物同士を集めて名づけることで、人間が認識できるようにする学問です。私の場合はクモヒトデという海棲生物を扱っています。船で海に出てクモヒトデを採集し、標本にして、その形を顕微鏡で観察し、時にはDNA配列を解析します。そのようにして標本がどの種にあたるのかを同定(生物の名前が、既知のどの名前に当てはまるかを決定すること)していき、その中から新種を見つけて論文として発表するというのが主な研究内容です」

ふむふむ、ざっくり言うと、新種を発見して命名する学問ということですか?

「分類学イコール新種の発見かと言われれば、必ずしもそうではありません。むしろ、つけた名前が安定的に使われるように情報を整理し続けてゆくことこそが分類学の仕事だと私は考えています。

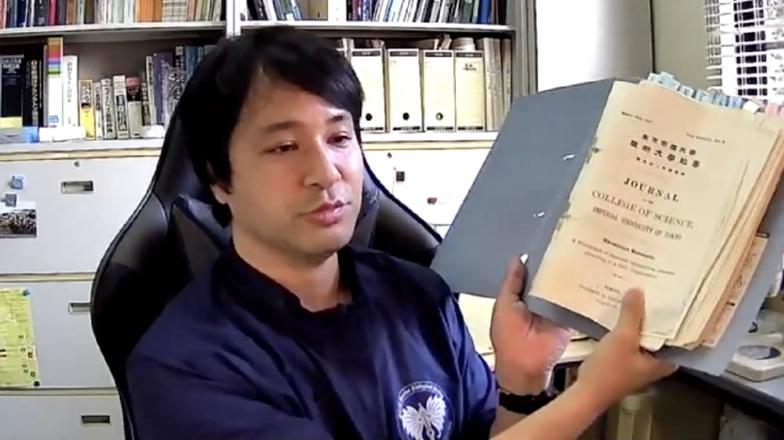

岡西先生が手に持っているのはクモヒトデの仲間、テヅルモヅルの標本

例えば、海洋環境を保全する取り組みでは生物種の数が一つのバロメーターになります。この海域に10年前は何種類の生物がいたが、今は環境破壊のために何種類しか残っていない、といった具合ですね。ですが、一つの学名で呼ばれていた生物がよく調べれば3種に分類できたり、別々の海域で発見されて別の学名をつけられていた生物が同じ1種の生物だったりということが現実によくあります。このように、名前のつけ方に混乱があると自然界を正しく把握することができませんよね。だから、あらゆる活動の基礎を作るために名前を安定させるということはとても大切なんです」

なるほど、新発見の生物に新しい学名をつけるだけでなく、これまで使われてきた学名を整理することも重要なんですね。逆にいえば、学名ってそんなにしょっちゅう変わるものなんでしょうか?

「はい。学名とは属名と種小名で構成された生物種固有・世界共通の名前ですが、分類学の父とも呼ばれる博物学者リンネが現在使われている二名法の学名を提唱したのが1758年のことです。原則としてその種を最初に発表した研究者に命名権がありますが、リンネ以降260年以上の歴史の中で、複数の研究者が同一種の学名を別々の名前で発表してしまっていたり、あとから分類が見直されたりすることもあるため、その都度文献を遡って整理することが必要になるんです」

260年分の学名を整理する必要があるんですか!

「そうなんですよ。分類学では古い文献も無視するわけにはいかない。そうなると昔から知られている有名な種ほど文献が多いので、学名の整理も混迷を究めます。

実は、みなさんよくご存知のサザエがまさにその好例です。サザエにはこれまでいくつかの学名がつけられていたのですが、それを整理していくと有効な学名がひとつもなかったことが明らかになり、2017年にようやく新種として《Turbo sazae》※と命名されました。これには非常に複雑な経緯があるのですが、長らく中国産のナンカイサザエと同種と思われていたことに加え、誰もが知っている有名種だったために過去についた学名を疑ってみる研究者が少なかったということも混乱の原因のひとつでしょう」

※編注:種名は斜体での表記が推奨されていますが、サイトの仕様により平体表記となっています。

今まで学名のついていない生き物を美味しくいただいていたと思うと、不思議な感じです。

「現在学名がついている生物種は約200万種と言われています。地球全体の生物種数は研究者によって見解が異なりますが、その大部分はまだ学名のついていない未記載種(まだ種名が与えられていない種)です。新種記載だけでもまだまだ手が足りていない状況ですが、既知の種も検証を繰り返していくことで学名の安定性を保たなければいけないので、分類学者の仕事は当分尽きそうにありません」

![海でクモヒトデを採集する岡西先生。一度にある程度まとめて採集して、標本にしたものを長い時間をかけて分類してゆく(写真提供:藤田敏彦[国立科学博物館])](http://hotozero.com/wp/wp-content/uploads/2021/04/6ce8f86ebf7d6716753d48fb5c44e7ff-784x588.jpg)

海でクモヒトデを採集する岡西先生。一度にある程度まとめて採集して、標本にしたものを長い時間をかけて分類してゆく(写真提供:藤田敏彦[国立科学博物館])

新種発見は地道な作業の連続

新種の記載について、もう少し具体的に教えてください。

「まず、生物の種とは何かということですが、ここでは交配して子孫を残すことができる個体群のことだと考えてください。その上で、分類の基本となるのは多くの場合は生物の形態、つまり形の違いです。私が研究しているクモヒトデの場合は、標本から切り出した組織を電子顕微鏡で観察して形態を把握します。

さて、ここで重要なのは、採取した標本をこれまで知られているクモヒトデと比較することです。過去に発見・命名された生物種には、学名やその形態的特徴を記した命名の根拠となる『記載論文』が存在します。クモヒトデのグループのあらゆる種の記載論文に目を通し、調べたい標本の特徴と照らし合わせます。その特徴がこれまでに発見されたどの種にも当てはまらない場合、その標本は新種である可能性が浮上します。

次にやることは記載論文の執筆です。学名をつけ、タイプ標本(その種の名前の基準となる標本)を示し、形態を詳細に記述し、それがこれまで知られているどの種の特徴にも当てはまらないことを示します。この記載論文が査読を経て学術誌に掲載されて、はじめてひとつの『新種』が世に出るのです」

クモヒトデの分類のために100年以上前の記載論文を調べることもしばしば

これまで発見されたどの種でもないことを証明するのって、かなり大変そうですね。

「分類群によりますが、属(種のひとつ上の階層)から種を絞り込む段階で数本から数十本の論文を読むことになりますね。論文に書かれている形態的特徴は文章だけでは理解できない場合も多いので、その種の標本を保管している研究機関に足を運んだりしながら、自分の頭の中にあらゆるクモヒトデのデータを蓄積していく必要があります。ひたすら外国語の文献を読み込む作業に何度も心が折れそうになりましたよ。

そうやって毎日文献やいくつもの標本に向き合って同定を続けていると、とつぜん目の前がひらけるような、ブレイクスルーが起こる瞬間があるんです。最初のブレイクスルーは、論文に書かれた特徴と目の前の標本がぴったり一致する瞬間です。これは論文をもとに正しく同定できるようになった証拠です。次のブレイクスルーは、既知の種の特徴が完全に頭の中に入り、これまで観察した標本の中にどの種とも一致しない標本があるぞ、と閃く瞬間です。今でも研究の中でそんな瞬間はありますが、標本を保管している棚からはじめて新種を見出した時の閃きは忘れられません」

目の前の標本と過去の研究者の業績にとことん向き合って、頭の中にデータベースが出来上がってはじめて新種にたどり着けるわけですね。そして論文執筆……なんとも地道な作業ですが、そのぶん喜びもひとしおでしょうね。

![岡西先生がはじめて新種記載した思い出のクモヒトデSquamophis amamiensis (Okansihi and Fujita, 2009) (写真撮影:藤田敏彦[国立科学博物館])](http://hotozero.com/wp/wp-content/uploads/2021/04/FH000073-784x523.jpg)

岡西先生がはじめて新種記載した思い出のクモヒトデSquamophis amamiensis (Okansihi and Fujita, 2009) (写真撮影:藤田敏彦[国立科学博物館])

デジタル化とDNA解析によるこれからの分類学

「今まではそんな苦労があったんですが、分類学はデジタルと相性がいいことが救いですね。論文もwebで検索・閲覧できるものが増えてきましたし、種によっては標本を3Dスキャンしたデータが公開されている場合もあります。また、現在では動物の新種記載の際にZooBankというオープンアクセスのデータベースに登録することが必須となっていて、学名を一元的に把握することができるようになりました。作業的な部分は格段に簡素化できるようになりつつあるので、これからはもっと研究が加速していくでしょう」

最新技術の恩恵ですね。なんだかホッとしました。そういえば、同定にDNAの解析も使うとおっしゃっていましたね。

「形態で見分けがつきづらい種でも、DNAを解析すればはっきりと見分けることができます。近年はとくに、先ほどのサザエのように昔から知られていた種をDNA解析することで、実は外見上よく似た複数の種がいることが明らかになる例が多いですね。

この点は明快で便利なのですが、解析したい生物の組織からDNAを抽出して解析するには手間とコストがかかるため、現状ではすべての標本をDNA解析にかけるというわけにはいきません。やはり基本的には目で見た形態の違いに頼ることが多いです。ただし、もともと分離培養することが前提となっている細菌などの分類では、DNA解析を用いることが主流です」

DNA解析は進化の過程を研究する際にも使われると思うんですが、分類学では形態の違いに加えて進化系統も分類の基準になったりするのでしょうか?

「分類学において系統をどう扱うかは、分類群やそれぞれの研究者によってスタンスが分かれるところですね。分類は自然界の姿をなるべくそのまま反映しているのが望ましいので、その意味では系統も考慮にいれるべきかもしれません。実際に、分類学でも系統に主眼を置いたアプローチを取ることはあります。

ただ、分類学者が行うのはあくまで人間が自然界を認識するための名前を付ける行為なので、DNA解析で明らかになった系統が従来の分類法と矛盾する時に、かえって混乱を招くことは避けなければなりません。そこで、植物学では従来の分類学の規制に拠らない、DNA情報に基づいたAPG(Angiosperm Phylogeny Group)体系というものが発表されています。その方がスタンスの違う研究者同士のコミュニケーションがスムーズにいくのかもしれません」

形態に着目する従来の考え方が土台としてありつつ、新しい考え方も模索されているのですね。うーむ、奥が深い。

UMAに憧れた少年が、クモヒトデに魅せられて

ところで、岡西先生が分類学の道に進まれたのにはどんな理由があったのでしょうか?

「昔から珍しい生き物が好きで、子どもの頃はスカイフィッシュとかのUMA(未確認生物)に夢中になりました。だけど、テレビでUMAを探す番組を見ていても結局見つからないんですよね。UMAと並んで好きだったのが深海生物です。これもテレビ番組で、深海艇のカメラの前を大きなサメが通り過ぎるところを見ては『すげー!』と興奮していました。いつか自分も珍しい生き物にたくさん出会いたいと夢見ていて、大学で分類学研究室の存在を知ったときは迷わずその扉を叩きました」

まさかUMAがきっかけとは! 岡西先生が研究されているクモヒトデもかなり独特な見た目ですね。

「学部2年のときに海で生き物を採集する実習があって、偶然採集したのがクモヒトデとの出会いでした。それがなんとなく印象に残っていて、分類学の研究室で卒業研究のテーマを決めるときに先生から渡された図鑑をペラペラめくっていてクモヒトデに目が止まり、じゃあこれにします、と。

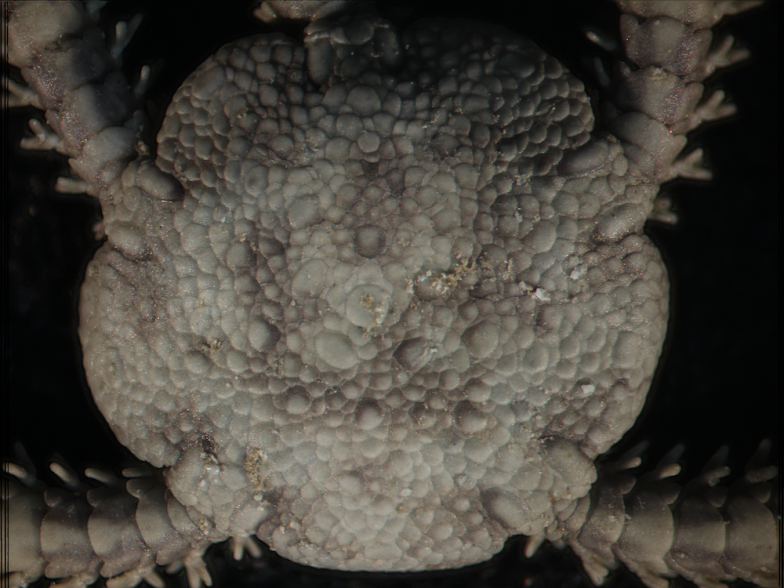

クモヒトデは形も面白いのですが、私はこの鱗の質感が好きですね。顕微鏡で拡大すると本当にかっこいいんです。研究対象としては、組織が硬く形がはっきりしているので同定がしやすい部類だと思いますね、テヅルモヅルは組織が柔らかいので少し事情が違いますが。化石としても残りやすいので、海底の砂つぶからクモヒトデの骨片の化石を選り分けて観察したりもしています」

岡西先生が魅せられたというクモヒトデの鱗の顕微鏡写真

![クモヒトデの仲間の中でもひときわ奇妙な見た目のテヅルモヅル。細かく枝分かれした腕が特徴(写真撮影:山内洋紀[京都大学白浜水族館])](http://hotozero.com/wp/wp-content/uploads/2021/04/DSC_1638-784x521.jpg)

クモヒトデの仲間の中でもひときわ奇妙な見た目のテヅルモヅル。細かく枝分かれした腕が特徴(写真撮影:山内洋紀[京都大学白浜水族館])

先生はこれまで何種ぐらい新種を記載されたのでしょうか。

「クモヒトデは世界中で約2100種、日本では340~350種が知られていて、私はこれまで21種を新種として記載してきました。新種が発見されるペースは分類群によってかなり差があって、他の勢いのある分類群と比べればクモヒトデの新種はそれほど多くはありませんね」

先ほど新種記載の苦労をお聞きしたので21種でも眩暈がしそうですが、上には上がいるのですね……。最後に、今後の目標を教えてください。

「最近、私の中で研究に対する考え方が少し変わってきています。クモヒトデはある程度分類が進んでいる分類群だと捉え、生息域や生息環境といった生態的なデータやDNA解析を駆使して、包括的に研究をまとめられないかと考えているんです。研究者人生をかけて、日本産クモヒトデを詳細に網羅した図鑑を作り上げたいですね」

新種発見のニュースの陰にある地道で奥深い分類学の世界、いかがだっただろうか。道端の草木や小さな昆虫、すべて誰かが文献を調べつくして名付けた、あるいはこれから名付けられるのだと想像すると、なんだかとても愛おしく感じられる。さらにディープな世界を知りたい方は、岡西先生の著書も手に取ってみてほしい。

5/11追記:取材後の2021年4月30日、岡西先生らの研究グループは相模湾で新種クモヒトデを発見したことを発表した(プレスリリースはこちら)。日進月歩で進展している研究の今後がますます楽しみだ。