日本の伝統芸能に親しみをもってもらおうと、芸能の担い手や団体ではさまざまな試みを行っています。大学でも、日本の伝統芸能に焦点をあてた授業や講座、展示を実施しています。そんな取り組みから、今回は「ほとんど0円大学」で紹介した4つのレポートをピックアップしました。

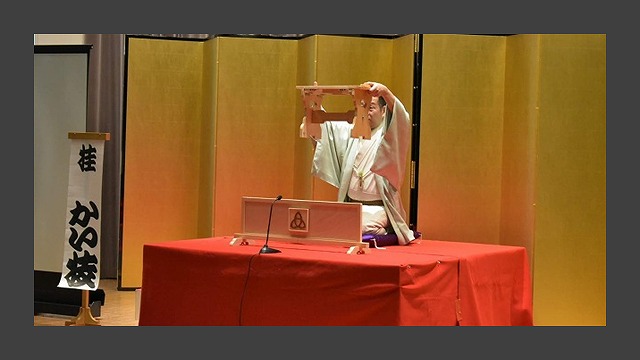

●学生と一緒に楽しく落語を学ぶ。大阪樟蔭女子大学の授業を聴講してきた。

大阪樟蔭女子大学では客員教授として学生たちを指導する落語家の桂かい枝さんによる授業『半日落語デー』をレポート。テレビ番組などで身近な落語ですが、基本の所作や起源の解説などから、思わぬ発見があるはずです。

記事はこちら

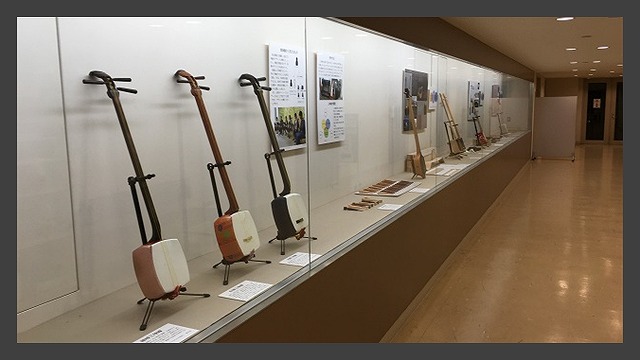

●イマドキの和楽器事情を知る。京都市立芸術大学に行ってみた。

次にお届けするのは、京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター「展観ギャラリー」で行われた和楽器の展示レポート。伝統芸能を舞台にしたマンガ作品、そして現代風にデザインされた三味線の紹介という2つのテーマで、伝統と現代を融合した新しい文化を発信しています。

・記事はこちら

●能楽の基礎知識がわかる。東洋学園大学の公開講座に参加してみた。

東洋学園大学では「能楽」をテーマにした公開講座が行われました。講師は宝生流で主役を務めるシテ方の能楽師、辰巳満次郎さんです。能楽の歴史、演者の役割や所作について解説されています。なぜ室内に設置された能舞台に屋根があるのか、その理由は記事でぜひ確かめてみてください。

・記事はこちら

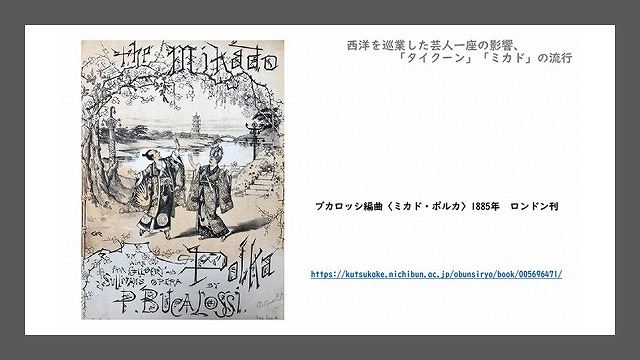

●日本の音楽が西洋の音楽に与えた影響とは。 京都市立芸術大学のセミナーに参加してみた。

19世紀の西洋では、日本をイメージした音楽が作曲されていましたが、日本の伝統音楽とはまったく異なるものだったそう。そんな日本と西洋の音楽の関係をひもとく、京都市立芸術大学の特別研究員、光平有希先生によるセミナーのレポートです。

・記事はこちら

自分の国の伝統芸能を知ることは、大切なことだとはわかっていても、きっかけがなく、ついつい後まわしとなってしまう筆者。みなさんは、いかがでしょうか。今回の4つの記事が、日本の伝統芸能にふれる糸口になりましたら嬉しいです。