Q. 近年、さまざまな領域で「睡眠」が研究対象になっていると聞きます。岡田先生は、この分野であっと驚くような技術を開発されたとうかがいました。

「完全無拘束・非接触センシング」ですね。睡眠を研究する上で重要になるのが、検査・診断機器を用いての計測=センシングによって、睡眠の状態や状況を正確に把握することです。近年、センシング技術は被験者の負担を軽減する配慮から「何を計測するか」だけでなく、「どのように計測するか」も重要視されるようになっています。しかし、現在の主流である「睡眠ポリグラフ検査」では、被験者にかなりのストレスをかけてしまいます。脳波や心電図、眼球運動、筋電図、血中酸素飽和度などを連続的に計測・記録するため、被験者の体のあちこちにセンサを取り付けて、眠ってもらう必要があるからです。私も計測を経験したことがありますが、センサが気になって眠れたものではありませんでした。

そこで開発したのが、「完全無拘束・非接触センシング」です。センサを取り付けることはおろか、体に触れこともありません。睡眠中の被験者を赤外線機能付カメラで動画を撮影するだけで計測が可能。これならストレスゼロですよね。

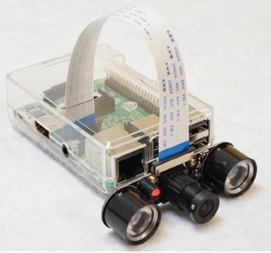

「完全無拘束・非接触センシング」で使用する赤外線機能付きカメラ

人は浅い眠りの「レム睡眠」と、深い眠りの「ノンレム睡眠」を繰り返しながら、徐々に睡眠を深めていきます。睡眠の深度が深くなるほど、体が動く回数や時間が減っていくことから、私はこの睡眠の深度と体動の関係に着目しました。

「完全無拘束・非接触センシング」では、睡眠時の映像から体動を計測し、そのデータから体動量、体動連続時間、静止持続時間などのパラメーターを算出して、「レム睡眠」「軽い睡眠」「深い睡眠」「覚醒」の4段階で睡眠深度を推定します。実際にこの技術で睡眠深度を計測したところ、正答率は約80~90%に達し、睡眠ポリグラフによる計測と比較しても遜色ないことが実証されました。

Q. 映像撮影だけで睡眠計測ができるとはすごいですね。先生は、どうしてこの計測法を開発しようと思ったんですか?

私は博士課程前期までは工学部だったのですが、電機メーカーの研究職を経て、博士課程後期に進んだときに専攻を保健学に変えました。「人の役に立ちたい」という思いが自分のなかにすごくあって、でも、企業ではその実感がなかなか持てなかった。それで、人や生活に直接関わることを再び学ぼうと保健学を選んだのです。そのころから臨床現場に足を運び、ドクターやナース、患者さんの声を聞いて、現場の課題を工学の視点で解決できる研究に打ち込むようになりました。

「完全無拘束・非接触センシング」については、大阪大学医学部附属病院(小児科)と共同で、ADHD(注意欠陥・多動性障がい)を早期発見する診断補助法を開発するなかで生まれました。ADHDのお子さんの診断は、ただ元気がよいだけなのか、それともそうではないのか、専門医でも診断が難しいといわれています。詳しく調べていくと、ADHDのお子さんは本来体動抑制が働いているはずの深い眠りの時でも体が動く頻度が多いことがわかってきました。しかし、ADHDのお子さんはデリケートな子が多く、睡眠診断をしようとしてもセンサを嫌がって自分で外してしまったりして、なかなか正確に計測ができません。計測する一週間ほどの間は、親御さんも一緒に病院に泊まり込む必要があるので、家族への負担も大きなものになります。こういう状況を変えたいという思いから、センサを付けずに、機器さえ設置すれば自宅でもできる計測方法として、「完全無拘束・非接触センシング」を開発しました。

Q. 「完全無拘束・非接触センシング」は、工学と医学のコラボレーションによって生まれたわけですが、他にも異分野との共同研究は行っていますか?

科学技術振興機構(JST)が推進するセンターオブイノベーション(COI)という研究開発支援プログラムの一環で、東京藝術大学と共同研究を行っています。このときは最初まったくの異分野だったので、どうコラボすればいいか悩み、学生たちとブレストしたところ、バイタルデータのアート化というテーマが出てきました。

健康増進や維持のために運動が大切なことはわかっていても、やる気が出なかったり、続けるのが大変だったりしますよね。それにお年寄りの方は、体力の違いなどから、若い人と一緒にスポーツするのを嫌がる傾向があります。そこで、誰もが一緒になってスポーツを楽しめるシステムを開発しようと、心拍数や発汗、呼吸数、筋電位、関節角度といったバイタルデータに合わせて、音楽が流れるシステムを構築しました。このシステムで流れる音楽を東京藝術大学の先生が、バイタルデータのセンシングウェアの開発を私たちが担当しました。

バイタルデータは体型や骨格、年代によって得られる情報が一人ひとり異なり、これを音に変換すれば、その人にしか作り出せない音楽を奏でることができます。また、自分のなかから発せられる音楽なので、無理に音楽に体の動きを合わせる必要がなく、自分のペースで運動が可能です。フォームが崩れると不調和な音になってしまうので、正しい音を奏でようと結構夢中になれることもポイント。それに、いろんな人が自分のペースで、できる範囲で体を動かし、その動作で一緒になって演奏することもできます。これだと、若者も、お年寄りも、筋ジストロフィーなどで動作が困難な人も一緒に楽しむことができます。

もう一つ、東京藝術大学とはパラリンピックの種目である「ボッチャ」をテーマにした共同研究を行いました。ボッチャはボールを投げたり、転がしたりして、ジャックボール(目標球)に、いかにして近づけるかを競うスポーツです。障がい者だけでなく、高齢者や子どもも一緒にできる魅力があります。

共同研究では、センサのついたボールを投げると、そのスピードに合わせて効果音が流れ、ジャックボールとの距離を自動測定するシステムを開発しました。これによってボッチャのエンターテインメント性も高くなり、やるのも見るのもさらに楽しくなる。ボッチャの普及につながればうれしいです。

Q. どれも面白そうですね。先生の研究には「人の役に立ちたい」という強い思いを感じます。学生たちへの指導も同じスタンスなのでしょうか?

岡田研究室の研究テーマ設定には必須条件があって、それは「誰かの役に立つ研究」であることです。社会的課題を解決し、多くの人びとに貢献する研究でも、身近な人や自分のために役立つ研究でもかまいません。研究室では、重いフライパンを持って調理する祖母を助けたいと腕につけるアシスト機構を開発している学生がいますし、ゲームが好きでサイバー空間で暮らすもう一人の自分を構築しようと研究している学生もいます。スマホなどで撮影した顔の画像からストレスの度合いを計測するシステムを開発した学生は、このシステムで特許を出願しました。

また、学生にはできるだけ現場に足を運ぶようにいっています。例えば、自動車運転の研究であれば、以前は居眠り運転や飲酒運転の防止に焦点があてられていましたが、今は煽り運転の抑制などに注目されるテーマが移っています。何が必要とされるかは、現場に行って話してみないとなかなか気付けないものです。研究の着想点はつねに人、現場にあると思います。

大学の研究には、長い年月をかけて物事を解明していく基礎研究もあれば、私が取り組んでいるような、比較的短いスパンで成果を出していく研究もあります。基礎研究に取り組む研究者を見て、格好いいなぁと思うこともあるので、私も「睡眠」を生涯かけて探究していくつもりではあります。一方、いま、困っている人たちが現にいるわけで、その人たちの役に立つ研究にも意味があるし、やりがいがある。両輪で、力を尽くしていきたいですね。

岡田研究室の活動風景