私たちは死後、どこに行くのでしょうか?――テクノロジーが発展した今でも、このナゾは解けていません。来世があるならば、願わくば安らかに極楽浄土で過ごしたいと思うのが人の常。1千年前の京都でも、人々は来世の極楽浄土に思いを馳せ、それを絵画や彫刻や建築の形で具現化しようとしました。その最たるものが京都の宇治市に建立された「平等院鳳凰堂」です。

京都大学・工学研究科の冨島義幸教授は、十数年にわたる研究の中で、平等院鳳凰堂の空間や芸術に込められた人々の思いを読み解いてきました。10月に開催された「京都アカデミアウィーク」の最終日、15日に行われた冨島先生の講義で、平安時代にタイムトリップしてきました。

※「京都アカデミアウィーク2018」「京都アカデミアウィーク2019」とあわせてお楽しみください

「京都アカデミアウィーク」で講義する京都大学の冨島義幸教授。同イベントは10月11~15日、東京・新丸の内ビルディングの会場とオンラインで開催された。

どうすれば極楽浄土に行けるのか?

穏やかに座る阿弥陀如来の前には池があり、その周りには美しい楼閣や宮殿。そして阿弥陀如来を取り巻く菩薩たちが音楽を奏でたり、花を撒いたり――平安時代の人々にとって、阿弥陀仏のいる極楽浄土に行くのは悲願でした。どうすれば、死後、この理想の世界にたどり着くことができるのでしょうか?

極楽浄土の様子を描いた『当麻曼荼羅』。ⓒ平等院浄土院

極楽浄土に行くための方法が盛んに研究される中、最もポピュラーだったのは念仏でした。念仏には口で唱える「口称念仏」のほか、心の中で極楽浄土を思い浮かべる「観想念仏」というのがあります。

この「観想念仏」を可能にするために、『観無量寿経』や『当麻曼荼羅』では、テキストや絵解きの形で、極楽浄土が丹念に描かれました。そして、それが建築の形に結実したのが、1053年に藤原頼通により建てられた平等院鳳凰堂なのです。

国宝にも指定されている有名すぎるこの建築、さぞ研究しつくされているのかと思いきや、冨島先生によれば、「実は分からないことだらけ」。どんな謎が隠されているのでしょうか?

鳳凰堂の池に込められた意味

極楽浄土を建築の形で具現化した平等院鳳凰堂。ⓒ平等院

平等院鳳凰堂の前に広がる池。冨島先生によれば、これは単に美観を意識してつくられただけではなく、重要な意味が込められています。そこには、当時の人が考えた、極楽浄土に行くためのプロセスが含まれていると考えられます。

当時の人たちは、念仏により功徳を積んだ人のところには、阿弥陀如来が菩薩たちを引き連れ、雲に乗ってお迎えにやってくると考えていました。それは「来迎図」などの絵画や、雲に乗った仏の彫刻の形で、盛んに表現されています。

ここで注目したいのは、お迎えに来た観音の手に乗っている蓮の花。これは「蓮台」と呼ばれるもので、死者の魂はこの台に乗せてもらって、極楽浄土に行くことができると考えられていたのです。

死者の魂を乗せた後、この蓮台の花弁はいったん閉じますが、極楽浄土の池の上で再び花開きます。これは死者の魂が極楽浄土で生まれ変わるという「化生(けしょう)」を意味しています。

『当麻曼荼羅』を祀った京都・当麻寺では、演者が蓮台を捧げながら練り歩く、「練供養(ねりくよう)」も行われています。平安時代から人々はこういうものを見ながら、極楽浄土に行くためのイメージを高めていたのでしょう。

平等院鳳凰堂の前に広がる池でも1067年、後冷泉天皇が池に設置された仮屋から鳳凰堂をお参りしたという記録が残っており、この池が「化生」を疑似体験するのに大きな役割を持っていたと考えられます。

鳳凰堂最大のナゾ

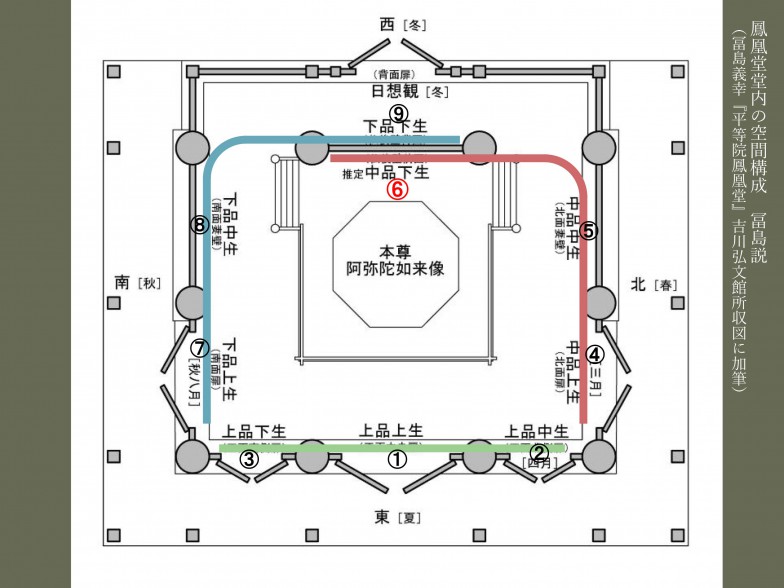

さて、講義はいよいよ本題に入り、われわれ受講者たちはスライドと冨島先生のお話を通じて、本堂の中に進んでいきます。するとそこには、本尊の阿弥陀如来の周りを取り囲むように壁や扉があり、そこには「九品(くほん)来迎図」が描かれています。

「九品」というのは、生前の行いにより、極楽浄土に行く際に分けられる九つのランクで、功徳が多い方から「上品上生」「上品中生」「上品下生」「中品上生」……「下品下生」となっています。本堂では、本尊に向かって正面に「上品」、右側に「中品」、左側に「下品」の来迎図が順番に描かれています。

鳳凰堂の堂内。本尊をぐるりと取り囲む壁や扉に「九品来迎図」が描かれている(講義スライドより)。

ここで問題なのが、本尊の後ろ側にある「仏後壁」の大きな壁画。この壁画は前面と背面の二面から成っており、順番からいうと「中品下生」と「下品下生」が描かれていることが想定されますが、いずれの面も剥落は激しく、そこに描かれた風物はほとんど見ることができません。学術界ではここに何が描かれているかが論争の的となっており、冨島先生もこれを「鳳凰堂最大のナゾ」と称しています。

これまでは「中品下生」と「下品下生」が背面に並んで描かれ、前面には別のテーマの絵が描かれているとの説が有力でしたが、冨島先生は前面に「中品下生」、背面に「下品下生」が描かれているのではないか、と考えます。前面にかろうじて残された画像を他の絵画と比較しながら検証していくと、そこには、当時考えられていた現世と極楽浄土を取り巻くランドスケープが浮き上がります。

現世と極楽浄土をつなぐ風景

そのランドスケープは、現世と極楽浄土の間に山と海が横たわるというものでした。金戒光明寺にある「地獄極楽図」などでもその世界観が見られます。そこでは、現世と極楽浄土を隔てる海の波は荒く、得体の知れない怪物がおり、自分で渡ることは到底できそうにありません。しかし、念仏により功徳を積んだ「行者」には、阿弥陀仏や観音たちのお迎えがあり、ここを「大願船」で渡ることができると考えられていました。

宇治川から平等院鳳凰堂を望む。宇治川を海、対岸を極楽浄土と見立てていたと推測される(講義スライドより)。

冨島先生は、鳳凰堂の「仏後壁前面画」にも現世と極楽浄土、そしてその間に山と海が描かれているとの見方を示しています。さらに、冨島先生によれば、平等院そのものの位置にもこの風景を読み取ることができます。それは、傍らを流れる宇治川を海になぞらえ、平安京側を「此岸=現世」、平等院側を「彼岸=極楽浄土」に見立てる、というものです。

平安時代の貴族が宇治川を渡って平等院を参る際、橋を使わずに、わざわざ船で渡ったとの記録も残っており、貴族が極楽往生を疑似体験していたことが考えられます。冨島先生によれば、平等院鳳凰堂が建てられたことで、このランドスケープに特別な意味が与えられたのです。

絵から飛び出した阿弥陀仏

参拝者を迎える阿弥陀如来と菩薩たちは、絵から飛び出たお迎えの仏そのものかもしれない。ⓒ平等院

「ナゾの壁画」に現世と極楽浄土を結ぶ風景が描かれていたとすると、そこには現世の「行者」を迎えに来る阿弥陀如来や菩薩の姿も描かれていてもおかしくありませんが、実際にその証拠は見つかりません。しかし、冨島先生は、本堂に座っておられる阿弥陀仏、そしてその周りの壁に点在する「雲中供養菩薩像」たちがお迎えの仏そのものなのではないか、と考えています。

「“飛び出す絵本”ですね。まさに絵の中から飛び出してきて、お参りする私たちを取り巻くかのように、菩薩たちがいる」(冨島先生)。

「雲中供養菩薩像」が踊ったり、音楽を奏でたりしている場所は極楽浄土である、との解釈がこれまでの通説となっていましたが、冨島先生によれば、その姿、メンバー構成、そして仕草などから、これは「来迎の仏」の可能性が高い。中央に坐する阿弥陀についても、その光背にうねる雲のモチーフが「来迎図」の阿弥陀を彷彿とさせます。

千年の時を超えて伝わる人間の祈り

「雲中供養菩薩像・北25号」は、そのポーズや手に持った蓮台から、「観音」であることが分かる。ⓒ平等院

壁を舞う雲中供養菩薩像の中でも、特に重要なカギを握っているのが「北25号」。冨島先生が学生時代に見た時、「本当に感激した」というこの小さな仏像は、片膝を突き、片膝を立て、片手で「蓮台」を掲げ、もう片方の手をそれに添えています。この手に載せられた「蓮台」――死者の魂を載せる大切な台――は、その木目から一木で彫られたことが分かります。

ほかの寺の仏像では、時を超えてこの蓮台が失われ、後世につくられたものが後から添えられたりしていますが、この「雲中供養菩薩像・北25号」には、一木から絶妙のバランスで掘られた蓮台がしっかりとその手にくっついており、その像が観音であるということを、今の私たちに伝えています。

「執念とも言えるつくり手の思いが伝わる……これこそ奇跡なんじゃないでしょうか」(冨島先生)。

「雲中供養菩薩像・北25号」の手にしっかりとくっついた蓮台。一木で彫られた絶妙なバランスで、失われることなく1千年の時空を乗り越えた。ⓒ平等院

つまり、冨島先生の説をまとめると、「仏後壁前面画」には「中品下生」の来迎図のランドスケープが描かれている。そして、その前に鎮座する阿弥陀如来と、壁に漂う菩薩たちはその絵から飛び出るような形で、お参りする私たちに立体的な体験を与えている――。

しかし、なぜ「中品下生」だけがこれだけクローズアップされているのでしょうか?冨島先生は、この平等院鳳凰堂を建てた藤原頼通が、自らを「中品下生」に位置付けていたのではないか、と考えます。頼通のような有力な貴族がなぜ、「中品下生」ランクなのか?ナゾはさらに深まりますが、冨島先生はそれが、当時の貴族の心の葛藤を示していると指摘します。

「地獄に堕ちる恐怖を抱きながらも、上品上生を望むのは憚られる……来世を巡る彼らの心の葛藤が、この空間に現れているのです」(冨島先生)。

受講を終えて……

冨島先生の講義は、普段の忙しく騒がしい生活から離れ、時を隔てて変わらぬ人間の本質に思いを馳せる、静かで豊かな時間でした。思えば、筆者が最後に平等院鳳凰堂を訪れたのは、高校の修学旅行の時。平等院鳳凰堂に込められた深い意味を知った今、京都に飛んで行きたくなりました。

先生の「飛び出す絵本」説はかなり斬新で、異論も多いそうですが、筆者はその空間体験に引き込まれる思いでした。当時栄華を誇った藤原氏が、謙虚にも来世では「中の下」ぐらいのレベルを望み、斬新な芸術により、これまでにないリアルな観想念仏を求めたと考えると、彼らの存在がグッと身近になるのも不思議です。

皆さんも平等院鳳凰堂の「飛び出す仏たち」を前に、平安時代にタイムトリップしてみるのはいかがでしょうか?特に、ミュージアムに展示されている「雲中供養菩薩像・北25号」の手元の蓮台は必見。それを見る時、私たちは1千年の時を超えて、当時の人々の思いに寄り添うことができるかもしれません。