日本の政治経済の中心である東京・丸の内。その高層ビル街の一角に見る人の好奇心を刺激する不思議な空間が存在することをご存知だろうか。その名をインターメディアテク(IMT)、日本郵便株式会社と東京大学総合研究博物館が協働運営する入館料無料の博物館である。

今回お話を伺ったのは、このインターメディアテクの一角で毎月3日間ほど、来館者と触れ合いながら展示品となる交連骨格標本を製作している中坪啓人さんだ。

博物館の展示品作りという、ほとゼロでもあまり取り上げてこなかったテーマ。その気になる作業内容から、博物館に展示する上で「良い標本」とはどんなものなのかといったことまで、掘り下げて聞いてみた。

東京駅から歩いて5分、おしゃれな商業施設の中に突然現れるヴンダー・カンマー

東京駅・丸の内南口を出ると正面にそびえる超高層ビル「JPタワー」。低層階部分に昭和モダニズムを代表する歴史建築である旧東京中央郵便局舎を保存しつつ、その上に新しい高層ビルが建っている、建築マニアの間で腰巻きビルと呼ばれる構造だ。

インターメディアテクが位置するのは5階ある歴史建築部分のうちの2・3階部分。周りはおしゃれな店が軒を連ねる商業施設である。

現在は商業施設として利用されている旧東京中央郵便局舎。インターメディアテクが位置するのはその2・3階部分だ。

エスカレーターを降りてすぐのエントランスを抜けると、そこには博物館が。

買い物客や仕事帰りの人々が大勢行き交う商業施設の中にあえて設置されたのは、その場所的意外性からなにか新しいものが生まれるのではないか、普段博物館に来ないような人たちにも展示を訴求できるのではないかという期待からである。

インターメディアテクという名称も、各種の表現メディアをつなぐことで新しい文化を創造することを目的とした「間メディア実験館」に由来しているそうだ。

展示物にはミンククジラや

マサイキリンのような大型の動物も!ここが駅前のビルの中だということを忘れそうになる。

月に3日、展示室の片隅に作業机を置き、展示品の交連骨格標本を組み立てる

ヌートリアの骨を組み立てる中坪さん。作業机の周辺には骨の組み立てに使う道具のほか、来館者から時折寄せられる質問に答えるための資料が用意してある。(※撮影の為にマスクを外しています)

そんなインターメディアテクの片隅で、月に3日間ほど展示品である骨格標本作りを実演するのが、インターメディアテク寄附研究部門特任研究員である中坪啓人さん。

骨格標本とは死んだ動物の骨を取り出し、長期間保存するための処理をしたもののことである。骨を組み立てて動物が生きていた頃の姿を再現したものを、とくに交連骨格標本と呼ぶこともある。材料になる動物の死骸は、飼育下で死んだものや野外で事故死・自然死したり、有害駆除により捕殺されたものが持ち込まれたものだ。

その製作には

・記録 死んだ動物についての、サイズなどの情報を記録する

・剥皮 動物の皮を剥ぐ

・除肉 内臓、筋肉、腱、さらに脳に代表される神経などを取り除く

・溶解 手作業で取り除けなかった軟部組織を溶解し除去する

・脱脂 骨の中の油分を取り除く

・漂白 脱色し骨を白くする

・組み立て 骨を解剖学的に間違いのない姿に組み立てる

・付属物の製作 主に台座を木で、支柱を金属で作る

といった工程がある。

このうち、感染対策や薬品の取り扱いに注意が必要な「記録」から「漂白」までは専用の作業スペースで行うため、展示室で中坪先生が実演しているのは「組み立て」である。

ニホンザルの骨格。バラバラになった骨は平面的に収納できてあまり場所をとらないため、多くの収蔵品は組み立てられていない状態で保管される。ただ、このままだと生前の姿を想像することが難しい。

動物を内側から支える骨格の構造を見ることができるのが、交連骨格標本の面白いところなのだ。

組み立ては技術的に安定した針金がいい

多くのパーツから構成される動物の全身骨格を解剖学的に正しい状態に組み上げるのに地道な作業が求められるのはなんとなく想像がつくところ。では、具体的にはどういうことをしているのだろうか。

――バラバラの骨を組み立てるのは、どうやっているんでしょうか?

「骨の中に針金を通して繋いでいきます。ドリルで骨の両端の関節面に穴をあけて、片方の穴から針金を入れ、内部に骨髄腔と呼ばれる空間のある骨はそこを経由して、反対側の穴から出します。これを繰り返すことで1本の針金で複数の骨をひと繋ぎにします。作業をご覧の方からはよく「ビーズ細工みたい」と言われます。針金の一番最後の端を『コイル留め』というやり方で巻いてドリルの穴よりも大きく、抜けないようにしたら固定完了です。

小さな動物だと、骨と骨をつなげる関節靭帯だけを残して、それ以外を除去して作ります。つまりそもそも骨がバラバラにならないような作り方をします。接着剤は基本的には使わないようにしています」

――接着剤なしで!ものすごい労力がかかりそうです。

「おっしゃる通り、接着剤を使った場合に比べると作業時間が6倍くらいかかります。それもあり、欧米の博物館を中心に接着剤を使った組み立てがすでに主流です。

ただ、針金にも有利な点はたくさんあって、まず保存性が実証されているということです。東京大学の前身である第壱大學区医学校に解剖学教師として招聘されたウィルヘルム・デーニッツが持ち込んだ教材なんかがそうなんですが、150年くらい前に針金で組み立てられた標本がまだきちんと残っています。それに対して、接着剤が骨に与える影響や、樹脂である接着剤が紫外線や温度・湿度の変化によってどのくらい経年劣化するのか、どのくらいの期間接着が保てるのかといったことはまだまだ未検証です。

衝撃に強いことも針金のよいところです。標本が揺れたり倒れたりした時に、接着剤だと接着面に負荷が集中して割れてしまうことがあるんですけど、針金は適度にしなることで負荷を分散させてくれます。輸送時の振動に加えて、地震が多い日本ではとくにこの点は大きいですね。

さらに一度組み立てたものを分解できるのも針金のいいところです。日本の博物館はこの可逆性を重視する傾向があります。展示用に組み立てたものをバラバラの状態に戻して研究用に使うことがあるんです。逆に、欧米の博物館ではそういったことはあまりしないようで、そのため接着剤の利用が進んでいるという事情もあるようです。

バラバラとまではいかないまでも、大まかに分解できるだけでも他館への貸し出しなどの輸送がしやすくなるのも利点ですね。標本の活用できる範囲が広がります」

――なるほど、輸送しやすさ。そういう視点もあるんですね。

「ただ、接着剤でもいったん接着したものをきれいに剥がすことのできる製品などが出てきていますから、試しに使ってみたりはしています。アクリル樹脂みたいにガチガチに固くなるのではなくて、ある程度は接着面の柔軟性が維持されるようなものだと衝撃にも耐えてくれるのかなと思います」

まだまだ技術の進歩の余地があるということか。これはおもしろい!

組み立ては最終工程、実はきれいな骨にするまでが大変

――動物の死骸から白くて綺麗な骨を取り出すには、どんな作業が必要なんでしょうか?

「骨を構成するリン酸カルシウムの構造物をいためずに、肉や脂などの軟組織を除去する工程を『骨にする』と呼んでいます。皮や肉を刃物を使って手作業でおおまかに除去し、それだけでは取り切れない軟組織は酵素を使って処理します。

骨格標本を作り始めた当初は水酸化ナトリウムの入った水で煮て肉を溶かしたりしていたんですが、あるとき鍋の蓋を開けたら全てが溶けてしまってなにも残っていないことがありました。水酸化ナトリウムやパイプ洗浄剤(これも骨格標本の指南書などでよく登場する)に含まれる次亜塩素酸ナトリウムはリン酸カルシウムの方にも重大なダメージを与えてしまうんです。

現在はどこにでも売っている食器用洗剤に含まれるプロテアーゼというタンパク質を分解する酵素を主に使っています。骨にダメージを与えずに軟組織を分解できるのが利点です。具体的には、電気で保温できる容器を60℃に設定し、中にお湯と一緒に肉がついた骨と酵素(洗剤)を入れます。あとは3〜6時間ほどつけておけばOKです。

ほかに『温浴法』と呼んでいる方法もあります。70〜80℃のお湯で出汁を取って取って取り切って、骨だけにする方法だと考えてください。お湯を煮立たせない、骨をいきなりお湯に入れず、水から煮るようにする、骨に急激な温度変化を与えないなどの注意点はありますが、使用するのは水道水と水温維持のための炊飯器だけなのでお手軽です。

最初の3日くらいで筋肉がほぐれてきて、さらに4日くらいで軟骨や腱が柔らかくなります、それで骨の外側のクリーニングは終わりです。もう2週間ほど、週に1回の頻度でお湯を交換しながら処理を続けることで、骨の内側の骨髄をなるべく溶かし出します」

――めちゃくちゃ時間がかかりますね!

「次の工程はさらに長いですよ! 酵素を使った処理では骨の中にある骨髄の油分を取り切ることができないんです。なのでアセトンとアルコール類の混合液に浸して脱脂を行います。期間は3ヶ月ぐらい。最後にアセトンを少しとって揮発させて、そこに脂が残らないようなら脱脂は完了です」

骨の内部に残った骨髄や油脂を取り切るには長い時間が必要。残留すると劣化の原因にもなるので、おろそかにできない作業だ。

「ほかに骨を白くする漂白という工程もありますね。脱脂の前か後のどちらかに過酸化水素水を使って行います。殺菌や消臭目的で実施し結果的に漂白されることもあるのですが、あくまで見た目が綺麗になるだけで保存性には影響しないのではないかと考えています。

ここまでで骨から余計なものを取り除く作業は終わり。最後に、骨の強度を高めたり、汚れが直接骨につかないないようにするために文化財用のアクリル樹脂に浸して骨全体をコーティングしたら完成です」

展示場で見られるのは骨格標本作りのごく一部分であって、ここにいたるまでにすさまじい労力と時間が投入されている。その工程についてはさらに細かいテクニックなどについてもお話を聞かせてもらったのだが、ここでは話を再度骨の組み立てに戻そう。

ときには演出も。ポージングは奥が深い

――組み上がった骨のポージングがいきいきとしていますね。

「インターメディアテクは来館者に、まず自分の目で観て確かめ、自分で考えてもらう場所を目指しています。限られた滞在時間の中でいかに展示物と向き合ってもらうかということを考えてまずやったことが、(動物の種名以外の)説明文をつけないということです。それでも展示物をチラッと見て、名前をちょっと読み、視界に入れている程度で満足してしまう来館者も少なくありませんでした。せっかく実際に目で見る機会なので短い時間でも展示物に意識を向けてほしい、そのために交連骨格標本はどうしたらよいか課題は残りました。

その解決策としてやったのが、ポージングに動きをつけるということです。これは言葉遊びですが動物というのは『動く物』と書きます。さらに骨というのは体を支える支持器官であると同時に筋肉と同じ運動器官でもあります。機械に例えると骨は部品の一つです。その部品が機械の一部として機能している様子を見せてこそ、来館者に訴えかける力を持たせられるのではないか。そう考えて、実験館として実践を通して試してみることにしました」

シャイヤーという品種の馬の骨格。前足を上げていななく姿は、古典馬術でクールベット(Courbette)と呼ばれる動作を参考にした。この品種が軍馬として使われた背景と初代館長の要望でこの姿勢に決めたんだとか。

――そんな意図があったんですか。

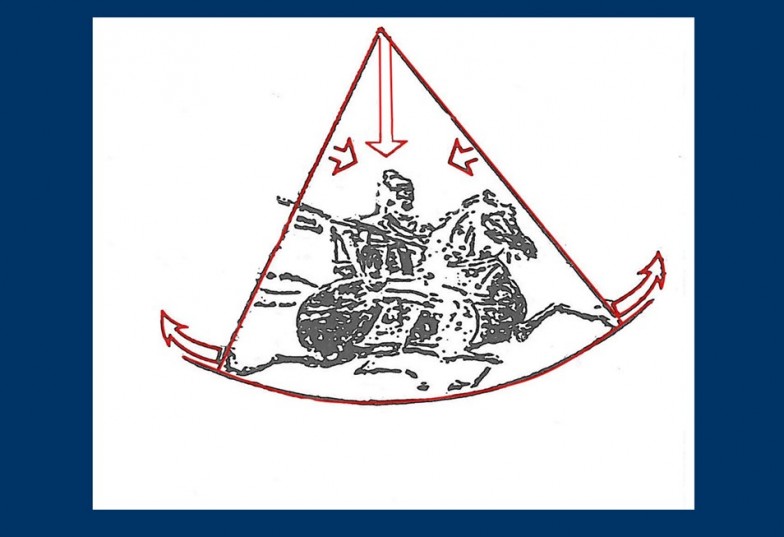

「そのために絵画などに見られる構図を参考にすることもあります。たとえばこれは中国漢時代の石刻に描かれたウマと人の姿ですが、

出典: 『四川成都漢墓磚畫像』 (『造形上のウマのポーズ表現に見るPoetical Realityの分析』(柴田 1994 美術解剖学雑誌)に掲載されたものを改変)

前後に伸びた馬の四肢と、逆に縮まった体幹や騎乗者の対比が扇形の配置を作ることで、全体として躍動や疾走を演出しています。

ポイントはこの扇形で、これはひょっとして上下を逆にしてもいいんじゃないかと考えて、構図を流用して作ったのがこのイヌの骨格標本です」

――かっこいい!

「ほかにも、顎が上がっていると疲れているように見えるので下げ気味に、さらに体重が加わっている指はより大きく曲げて、体重が加わっていない指はよりだらんとさせるなど、対比させてわかりやすくするための演出も加えています。絵画の技法にも躍動感を感じさせるために一人の人物の動作の中に複数の時間軸を盛り込むアニメーションのような方法があるそうです。そうしてできたものは解剖学的には完全な正確さではないんだけど、展示を見た人にその姿を強く印象づけることができるのではないかという、これも実験的な試みです。

ただ繰り返すようですが解剖学の教育には不向きなので、そういう目的で作るときには演出を加えないように注意しないといけません。なにかを作るのには目的があって、その目的が達成されるものがいいものなんじゃないかと考えます」

――なるほど。デザイン工学の話にも通じるような気がします。

「支柱を曲線的に加工しているのも同じような理由ですね。支柱がまっすぐだと、見る人に『支えられて立っている』という印象を与えてカカシみたいになってしまう。そうじゃなくて、自立しているんだというふうに捉えてもらいたいんです。

それにね、動きのある姿の方が作りやすいんです。直立不動姿勢の標本も作ったことがあるんですが、左右対称になってないんじゃないかとか、照明の当たり方で見え方が変わってるんじゃないかとかそんなことばかり考えないといけなくて、神経がすり減って辛かったですね」

一冊の本との出会いから、今の仕事が始まった

――どうして骨格標本作りをするようになったのでしょうか?

「国立公園の管理や動物調査をする人を養成する専門学校に通っていたんですが、そのころに出会ったこの本がきっかけです。当時「この本、半額でいいよ」と言われたのでそれにつられて買いました。

骨格標本作製法(八谷昇・大泰司紀之著、北海道大学出版会)

それまではそこまで骨に興味があるというわけではなかったんですが、本が手に入ったからやってみるかということで。当時、とある公園でカラスが死んでいるっていうことを聞きつけて、それを拾ってきて見よう見まねで作ったのが最初ですね。自分の技術っていうのは、この本に書いてあることの延長なんです。

卒業後はOBのつてで国立公園で働いたこともあります。そのときのおもな仕事が、冬山のエサ不足で死んだシカを処理するというものだったんですが、その死んだシカを骨にして、公園のビジターセンターの展示物にしたりもしていました。

専門学校のOB3人で参加した国立公園での一冬の仕事。そのとき3人そろいで入手した解体用のナイフは今でも現役だそう。

その仕事のあと、これまた学校の後輩のつてで東京大学の総合研究博物館に出入りし始めました。はじめは無給でしたが、それが1ヶ月単位でお金が出るようになって、アルバイトになってパートタイムになって、非常勤になり今にいたります」

研究熱心なその姿からは少し意外だが、決して熱烈にこの仕事を志していたというわけではなかったと。職人気質というのは強い志望動機の中から炎のように立ち上がるのではなく、単調に見える繰り返しの中で少しずつ育まれるものなのかもしれない。

そんな中坪さんだが、最近は海外の品評会にも作品を持ち込んでいるという。

「今年の2月にオーストリアのザルツブルクで開催されたヨーロッパ剥製大会の骨格標本部門に作品を持っていきました。そのときは分解できるように作ったカラスの骨格標本をスーツケースに押し込んで、壊れないか心配しながら持ち込みました」

世界中の標本製作者が作品を持ち込んで出来を競うヨーロッパ剥製大会。持ち込んだのはハシブトガラスの交連骨格標本だ。

細かく分解できるようにして、壊さないよう梱包するのに苦労したのだとか。

ちなみに剥製大会への参加は仕事ではなくプライベートで、費用もすべて自分で負担したとのこと。やはり熱意がすごい。

中坪さんは来館者の見えるところで作業しているから注目を集めやすいが、ここインターメディアテクに限らず全ての展示物や収蔵品にはそれを作った人がいて、博物館はそういう表から見えない人々の個人的研鑽によって支えられているのだ。次に展示物を見るときは、製作者の意図や注目してほしいポイントに思いを馳せてみるのも面白いかもしれない。