最近、“マグレブ文学”が日本でひそかに流行っているという。出版社から専門のシリーズが刊行されたり、書店でブックトークが開催されたりしているそうだ。海外文学好きなのに、“マグレブ文学”は恥ずかしながら耳にしたこともなかった筆者。未知なる世界に興味を惹かれ、ブームを牽引する研究者のひとり、青柳先生に話を聞いた。

「マグレブの人たち」が「フランス語で」書いた文学

――マグレブというのは、地名でしょうか……?

そうです! マグレブとは一般的に、北アフリカにあるチュニジア、アルジェリア、モロッコを指します。

地中海に面する北アフリカは、紀元前から強大な文明がたくさん栄えてきたエリア。例えばフェニキア文明は、ギリシャ文明と並び立つ……というよりむしろギリシャに文明を輸出する側でした。7世紀以降になると東からイスラム教とアラビア語が流入し、いまも住民の多くはアラブ系でムスリムです。

この3カ国は、かつてフランスに植民地支配されていました。「マグレブ」という言葉も実は、アラビア語に由来するフランス語です。

――では、“マグレブ文学”とは、チュニジア、アルジェリア、モロッコで書かれた文学のことですか?

マグレブ文学の大まかな定義は、「マグレブの人たちがフランス語で書いた文学」。「フランス語で」、というのが第1のポイントです。

マグレブの人たちは、すごくたくさんの言語を話します。生まれたときから家族や友人と使うのは、アラビア語の地元方言。ニュースで使われるようなアラブ世界共通のアラビア語も話します。さらに、コーランに書かれた、クラシックで厳格な文法を持つ正則アラビア語もわかる。「ベルベル人」と呼ばれる、アラブ文化がやってくる前から北アフリカに住んでいた人たちは、さらに彼ら独自の言語も話します。

そして、フランス語。特に植民地支配が約130年(1830~1962)と長かったアルジェリアでは、小学校3年生からフランス語を習い始め、フランス語で算数など他の科目も勉強する、という時代が長く続いてきました。大学ではすべての授業をフランス語で行う学部も多いです。フランス語は社会に深く浸透していて、アラビア語にもフランス語のボキャブラリーがたくさん入っています。ありとあらゆることがフランス語で話せる、フランス語の概念を使わないと物事が考えられないという、フランス語ネイティブの人もたくさんいます。

では、なぜマグレブの人たちは、フランス語で小説を書くのか。もちろん、アラビア語で書く人もいます。ただ、日本でも方言は書き言葉でないと考えられているように、「アラビア語方言は文章に使わないもの」という感覚があります。コーランに使われている正則アラビア語に対しては、「こんなきっちりした素晴らしい言語で、『誰が誰とキスした』とか、そんな下世話な日常を描くことはよろしくない」といった気持ちがあるみたいです。こうしたいくつかの背景もあり、フランス語で小説を書くというのは、多くの人にとって自然な選択なようです。

――マグレブ文学とは概ね、「マグレブの人たちがフランス語で書いた文学」だとお話いただきました。第2のポイントは何ですか?

それは、「マグレブの人たち」というのが、とても広い概念だということです。マグレブ諸国にいま住んでいる作家たちだけではなく、チュニジアからフランスに移り住んだ“移民1世”、フランスで生まれ育ったけれどもアルジェリア移民の“血”を引く“移民2世・3世”なども、マグレブ文学の担い手と見なされます。マグレブはフランスの旧植民地で、地理的にもヨーロッパと接しているので、人の移動があまりにも頻繁な地域なんです。異国で生活する移民の苦労や、移民の視点で故国を描く作品などがマグレブ文学に多いのも、この「越境性」が理由です。

マグレブ文学について熱く語ってくれた青柳先生

「これは私が翻訳しなきゃ」という使命感

――先生は昔からマグレブ文学が好きだったんですか?

実は、そんなことないんですよ。そもそも私は「文学理論」畑の人間で、個々の作品・作家・地域の文学を研究するというよりは、文学というものの独特な考えかたと向き合ったり、文学を素材にして観念的哲学的な議論をしたりするほうが面白かった。マグレブ文学がフランスや日本で注目された時期も、「あ、そう」という感じで。

ところが、です。所属する筑波大学が、2004年に北アフリカ研究センター(現・地中海・北アフリカ研究センター)という文理融合型研究の組織を新設することになったんですね。理系の先生たちが主導していたのですが、「フランス語ができて、現地で一緒に美味しいものを楽しく食べてくれるような人、誰かいないですか? 」とお声がかかって。それで、2003年に人生で初めてチュニジアに行きました。

私は90年代始めにフランスに留学していたのですが、そのときは「暗黒の十年」と呼ばれる、アルジェリア内戦のまっただなか。「北アフリカは全部怖い国だ、女が行くなんてとんでもない」というイメージがありました。でも、実際行ってみたら、フランスから仕入れるイメージとはまるっきり違ったんです。地中海沿岸で、光も海もすごく綺麗。みんなギスギスしていなくて、とにかく人柄が良くって。それから当たり前なのですが、圧倒的多数の現地人は、その地で生きていくことに、喜びを見出しているというか。楽しみを見つけながら、模索をしながら、生きている。その感じが、とってもいいと思ったんです。

やはり私も、支配者側であるフランスの視点を内面化していて、どこかマグレブを軽蔑していたんでしょう。「この人たちを『危ない』と決めつけて、この地域を毛嫌いしていたのは、本当に申し訳なかった」と思いました。それで一種の自己反省から、マグレブ文学に向き合い始めたんです。

のちに青柳先生は、翻訳した作家ゆかりの小学校(アルジェリア・カビリー地方)を訪ねた。一緒にうつるのは小学校の先生たち。訳書が日本で出版されることは現地の新聞やラジオでたびたび紹介され、注目度の高さに驚いたそう

――実際読んでみて、どうでしたか?

チュニジアのエムナ・ベルハージ・ヤヒヤという女性の作家の作品を読んで、「これは素晴らしい! 」と思いました。これまで私が読んだフランスのどんな大文学よりも多くのことを考えさせてくれる、非常に深くて美しい文学だなと。

彼女はフランスではそれほど評価されていないんですよ。なぜかというと、まず、フランスの出版界は人脈が命の世界なので、パリを拠点としない、文壇に媚びない作家には十分な機会が与えらないから。もうひとつの理由は、「フランス語が下手」だと見なされているからです。

――でも、彼女もフランス語ネイティブなんですよね?

その通り。フランスの名門、ソルボンヌ大学・大学院で哲学を専攻していたぐらいです。

ここは少し説明が必要ですね。フランス語や英語といったヨーロッパ言語の文学では、ある1点の視点から物語を描いていく方法が正統だと見なされています。一方、日本文学は、遠くから描いたり、近くから描いたり、人物を客観的に描いたり、その人の内面に入りこんで主観的に描いたり、はたまた別の登場人物の立場に立ってみたりというふうに、視点がよく変わります。英語を習ったとき、日本語にはない概念として、「時制の一致」を学びませんでしたか。こうした言語構造の違いが、物語叙述の違いに反映されていると言っていいでしょう。

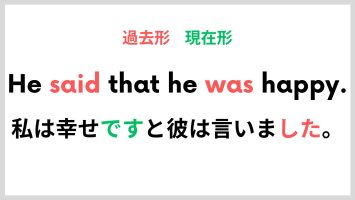

「He said that」と言ったら「I am」ではなく「he was」が続く。時制も人称も一致させるのが英語やフランス語(筆者作成)

この点でアラビア語は実は日本語に近くて、視点の「ユレ」を許す言語なんです。そして、アラビア語を母語としながら、ネイティブレベルのフランス語も獲得しているマグレブ文学の作家たちは、フランス語での創作においても、アラビア語の語りの真髄であるユレを、自然な感覚から利用していると考えられます。

このユレが、フランス人は気に食わない。実はスタンダールやフロベールといった大御所だって所々ユレているのですが、彼らはフランス人だから問題にならない。それを“非フランス人”のマグレブ作家がやると、「フランス語がギクシャクしている」と批判されるわけです。

でも、日本文学に馴染んでいる私は、このユレこそが物語を豊かにすると思っています。エムナ・ベルハージ・ヤヒヤの作品に強く惹かれたのも、叙述のユレが生み出す作品の多元性に大きな魅力を感じたからです。

フランス人がなんと言おうと、私にとって、この作品は素晴らしい――「これは私が翻訳しなきゃ」という使命感に燃えて、初めて自分で出版社に企画を持ち込み、出版をお願いしました。

「現代を生きるとはどういうことか」を教えてくれる

水声社、叢書《エル・アトラス》より、ブアレム・サンサール『ドイツ人の村』とムルド・フェラウン『貧者の息子』。いずれも青柳先生が翻訳

――マグレブ文学にはどんな魅力があると先生はお考えですか?

ひとことで言えば、まさに、「多重性」です。まず、言語の多重性。次に、文化の多重性。紀元前からの文明の蓄積があり、度重なる異文化との接触を経て、いまもアラビア文化とヨーロッパ文化との交差点であるわけですから。

アラブ世界のなかでマイナーな地域であることも、複眼的な視点を生み出しているでしょう。実は、「マグレブ」の元になったアラビア語の「マグリブ」は日の沈む西方を指す言葉で、アラブ世界の中心とされるシリア・レバノン・エジプト・サウジアラビアの地域(「マシュリク」、日の昇る東方)から見て西に位置することを表し、「変な人たちが住んでいるド田舎」という含意がありました。

「支配される側」であることから生まれる多重性も見逃せません。私は、ご主人様と召使いがいたら、召使いのほうが“豊か”な視点を持っていると思っています。ご主人様は、自分の視点、価値観、言葉しか持ってない。でも召使いの側は、ご主人様の論理も知りつつ、自分たちの視点、価値観、言葉も持っている。かつてヨーロッパから植民地支配を受け、いまも虐げられているマグレブ地域は、“世界の中心”である欧米には見えないものが、見えているのです。

いま私たちが生きている現代世界は、「多重性」の世界です。個人と社会の葛藤、グローバルとローカルの交錯、正義と正義の衝突。「なんだ、アフリカじゃん」と馬鹿にするような考えがあるかもしれないですが、とんでもない。ずっと複雑な多重性のなかで暮らしてきたマグレブの人たちこそ、現代の最先端を生きているのです。 “世界”を縁遠く感じがちな日本人に、マグレブ文学は、「現代を生きるとはどういうことか」を教えてくれます。

――日本と全然違う背景があることが、マグレブ文学のひとつの魅力なんですね。

一方で、マグレブ地域は日本に近いところもたくさんあります。

フランスやイギリスには、個人は独立独歩で生きるもの、策略を弄してでも社会のなかで強引に勝ち進んでいけ、それが人間だ、という感覚があります。一方で日本には、家族のしがらみがあり、謙虚さを重んじ、常に周囲を気にかけながら生きていく面がありますよね。

実は北アフリカの社会も、こうした日本的な人間関係のあり方が根付いているんですよ。マグレブ文学には、個人と社会の間で板挟みになる葛藤、正義を振りかざせばそれでいいわけではない人間の姿、ジェンダーの問題なども描かれます。共感できる人は多いのではないでしょうか。

ちなみに、マグレブ地域の人たちは、日本に対してすごくシンパシーを持ってくれています。欧米でもないのに経済発展して、アメリカに原爆を落とされたのに復興して、教育も人間関係も大事にする、素晴らしい国だと。小学校のときから「日本人を見習え」と教わるぐらい(笑)

ガイブンはズボラに読めばいい

――マグレブ文学、ぜひ多くの人に読んでもらいたいですね。ただ、「海外文学」「外国文学」(ガイブン)はちょっと取っつきにくいと感じる人も多いようです。登場人物の名前が覚えられなかったり、文化の違いからか「なんでそこそう思った?」という違和感もあったり。やたら長いことも多いし……。どうすれば楽しめるでしょうか?

ズボラに読むこと、これは大事ですよ。「なに言ってるかよくわかんないけど、ま、いっか」と、いい加減な気持ちで読めばいいのです。長い作品の場合、全部の情報を頭に入れる必要は全くない。自分でかいつまんで、自分の印象に残るところだけをワガママに吸収してかまわないのが長編小説だと思うんです。私が指導する学生さんたちには、「忘れる権利」「理解しなくていい権利」がある、と言っています。

「友達が褒めてた」とか、帯のキャッチフレーズが素敵だったとか、好きな芸能人が推薦文を書いていたとか、きっかけはなんでもいい。少しでも気になった本があれば、構えずに手を伸ばして、とりあえず読み進めてみてください。

「何これ、変なの」という違和感そのものを楽しめるといいですね。それだけ自分にとって新しい世界に触れているということだから。自分という受け皿そのものが変わっていく、それが読書の魅力のひとつだと思います。

次の翻訳プロジェクトも進行中(!)だと教えてくれた青柳先生。ただ、マグレブ文学は新世代の書き手が登場する一方で、急速に拡大する英語教育によって存続が危ぶまれてもいるそうだ。これからの行方にも注目したい。

* * *

【青柳先生推薦! 初めてのマグレブ文学】

(括弧内は青柳先生からのコメント)

・『ドイツ人の村――シラー兄弟の日記』(ブアレム・サンサール著、青柳悦子訳、水声社、2020年)

アルジェリア移民としてパリ郊外に生きるシラー兄弟が、ドイツ人である父親の暗い過去をたどる。作者は体制批判などの姿勢を貫くアルジェリアを代表する作家。本作でも現代文明の光と闇を映し出し、現代アルジェリア文学の傑作として世界25カ国以上で翻訳された。「もう、フォーリンラブでしたね。私はこの作品は、希望の書だと思っています」

・『貧者の息子』(ムルド・フェラウン著、青柳悦子訳、水声社、2016年)

アルジェリアの片田舎であるカビリー地方に住む一族のサーガと少年の成長を描く。“幻”のオリジナルバージョンを青柳先生が何年もかけて世界中探し回り、ついにアメリカの大学図書館で発見。本書や『ドイツ人の村』が所収された叢書《エル・アトラス》について、「これを訳さずして死ねない、という気持ちで各研究者が作品を持ち寄りました」

・『移民の記憶--マグレブの遺産』(ヤミナ・ベンギギ著、石川清子訳、水声社、2019年)

ノーベル賞作家のスヴェトラーナ・アレクシエービチと同様の、「証言文学」「聞き取り文学」ともいうべきテクスト。「ベンギギは移民2世の女性作家ですが、自分たちの一つ上の世代で、まさに『声なき』人々である移民1世の人々の声を引き出しました。読者はこうした人々の経験や思いに、じわりじわりとふれていくことができ、そしてさまざまな重い衝撃をうけます」

(編集者:河上由紀子/ライター:奥地維也)