東京・三田の慶應義塾大学三田キャンパス東別館にある慶應義塾ミュージアム・コモンズ(通称:KeMCo)で、2月7日(金)まで開催されている「新春展2025―へびの憩う空き地」。その年の干支をテーマに、同大学の学部や諸研究所をはじめ、さまざまな部署が所管する貴重な作品・資料を展示・公開する展覧会で、2022年以来、KeMCoの新春恒例企画となり今回で4回目を迎えます。今年は「巳年」ということで、「へび」にまつわる稀覯本(きこうぼん)や屏風、鏡など47点が大集合! KeMCoの学芸員・長谷川紫穂さんと学芸員補の常深新平さんの特別ガイド付きで体験してきた新春展の模様をお届けします。

<2024年の新春展はこちら>

慶應義塾ミュージアム・コモンズ 新春展2024「龍の翔(かけ)る空き地」をレポート!

<2023年の新春展はこちら>

慶應義塾大学ミュージアム・コモンズの新春展「うさぎの潜む空き地」に行ってきた!

インタラクティブコンテンツやアート体験も!

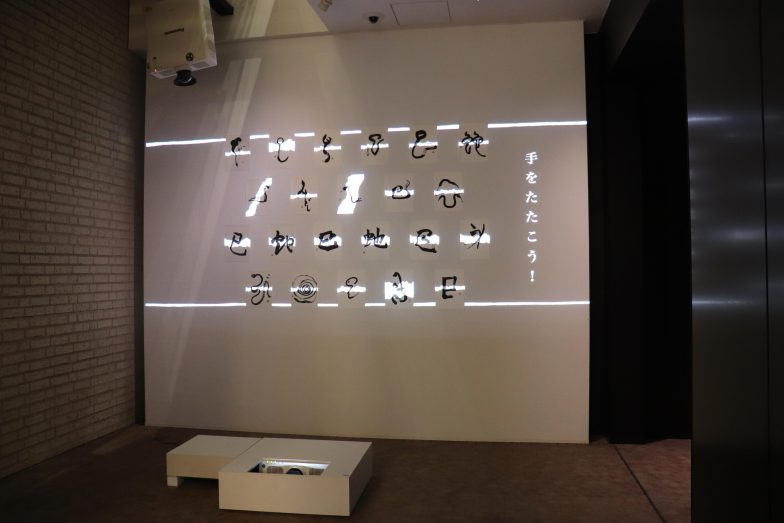

「へびの憩う空き地」鑑賞前に気になったのが、新春展のイントロダクション的に1Fエントランスホールに展示されていた映像作品です。慶應義塾中等部・女子高等学校の学生が象形や楷書などで書いた干支の書作品を、KeMCoM(慶應義塾ミュージアム・コモンズ学生スタッフ)の制作したプロジェクションマッピングによって演出。多様な書作品だけでも見応えがありますが、手をたたくとその音に反応して演出が変わるインタラクティブコンテンツでした。

子どもから大人まで楽しめる展示でした(残念ながら、インタラクティブ要素は写真に映らず)

【うたとへび】セクションは、必見!

“へびたちの住処”と化した展示ルーム

それでは、「へびの憩う空き地」の展示ルームへ。【うたとへび】【動物界のへび】【恐ろしげなへび】【象徴するへび】【明治のへび】【物語のへび】【想起させるへび】【舞踏とへび】の8セクションから構成され、セクションごとにまつわる作品・資料が展示されています。注目セクションのほかに、筆者の印象に残った作品・資料をピックアップしてご紹介します。

まずは、注目セクションから。「本展示の目玉は、【うたとへび】セクション。中でも 屏風仕立ての『虫の歌合(うたあわせ)』は、作品の規模が大きくこれまで展示スペースの都合上、公開される機会があまりなかったため希少性の高い作品です」と常深さん。

屏風仕立ての「虫の歌合」

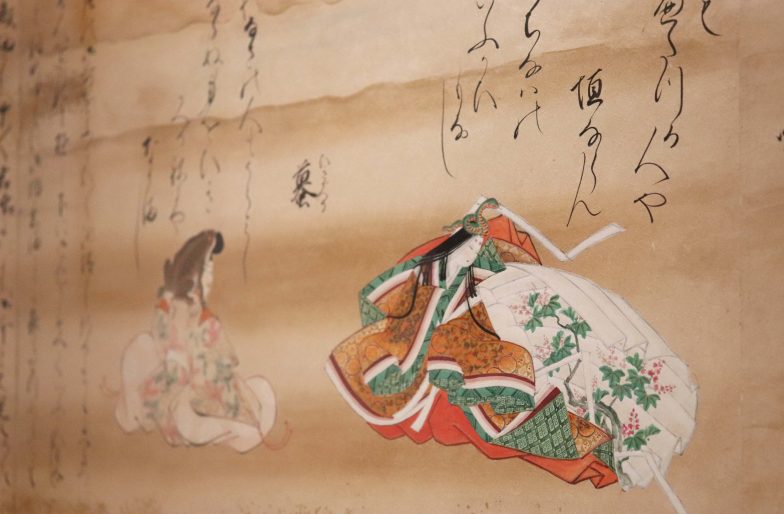

「虫の歌合」は、絵も書も居初(いそめ)つなという人物によるものと推定されており、この人物は最古の女流絵本作家に位置づけられうるといいます。「歴史的な意味においても見応えがあります」と常深さん。江戸時代前期(17世紀後半)に名前の判明する女流絵本作家がいたことは世界的にも珍しいのだそうです。

この絵では、「歌合」とは、歌人が左右に分かれて和歌を詠み合い優劣を競う文学遊びで、「虫の歌合」では、歌人として擬人化された虫たちが登場し、秋の夜に歌合を行う様子が描かれています。絵をよく見てみると、人の頭上にへびや蛙が乗っています。

当時へびや蛙は「虫」に分類されていた。色遣いなどが美しい

「なんだかユーモラス」と思って見ていましたが、このように歌合の様子をパロディ化する動きは特に江戸時代辺りから強まったのだといいます。豊かな発想力に脱帽です。

上の写真は、常深さんいわく「虫たちの歌合の司会兼審判を務めるひきがえるが、へびと勝負している場面で、ひきがえるはへびに怯みながらも果敢に挑んでいる様子 」なんだとか。現代でいう、熱いMCバトルが繰り広げられているのでしょうか――。

他にもさまざまな擬人化した虫が描かれていて、見ているだけで本当におもしろい「虫の歌合」です。

なかなかリアルな描写。虫が苦手な方は少~し遠目からどうぞ

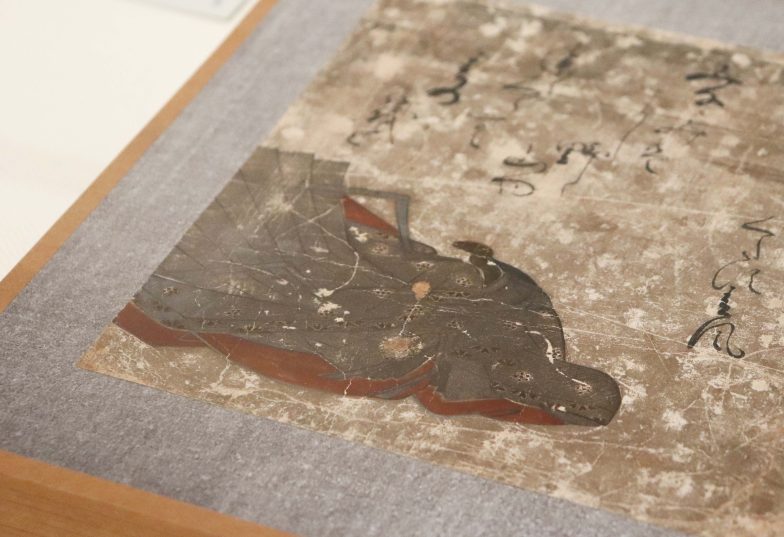

擬人化された十二支の動物たちが歌合をする様子が描かれている作品もありました。江戸時代前期の「十二支歌仙歌合色紙帖」という作品です。

十二単をまとったへび。ニョロっと頭が見えている

上の写真では擬人化したへびしかいませんが、子(鼠)vs丑(牛)、丑(牛)vs寅(虎)のように、次の干支にあたる動物との歌合が展開されているんだとか。

ちなみに、このへびをモチーフに、慶應義塾大学三田キャンパス内の喫茶店「カフェ八角塔」では新春展とのコラボレーションメニュー「歌合う巳―苺のシュークリーム」が提供されていました(会期中のみ)。シュークリームのへびが求肥の着物をまとったスイーツで、中には苺の実(=「巳/み」)が。ちょっととぼけたへびの表情がなんとも可愛らしいです。

「歌合う巳― 苺のシュークリーム」(¥700税込) 写真提供:カフェ八角塔

THE インパクト作品&資料3連発!

ここからは、筆者が思わず気になったインパクトある作品・資料をお届けします。まずは、【恐ろしげなへび】セクションにあった漫画『へび女』(さあ、ご存知の方は「へび女」の恐ろしい顔を思い出してください)。故・楳図かずお氏の代表作で、恐怖をテーマにし少女漫画に革新をもたらすとともに、漫画を単なる娯楽を超えた芸術にまで高めた重要な作品です。専門的な展示が続くなかで、身近な漫画が混在しているとなんだかホッとするのは筆者だけでしょうか。

「今回の『へび』のようにさまざまな描写のバリエーションが集まった場合、各種作品・資料においてリアルな描写やデフォルメされた描写など、さまざまな描写を楽しんで鑑賞いただけるようバランスも考えています」 と長谷川さん。『へび女』でも、どの見開きを展示するか検討が重ねられたそうです。

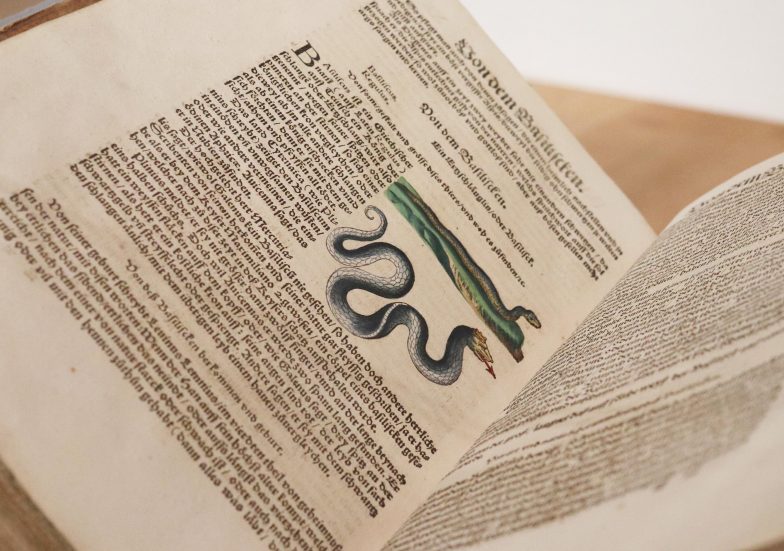

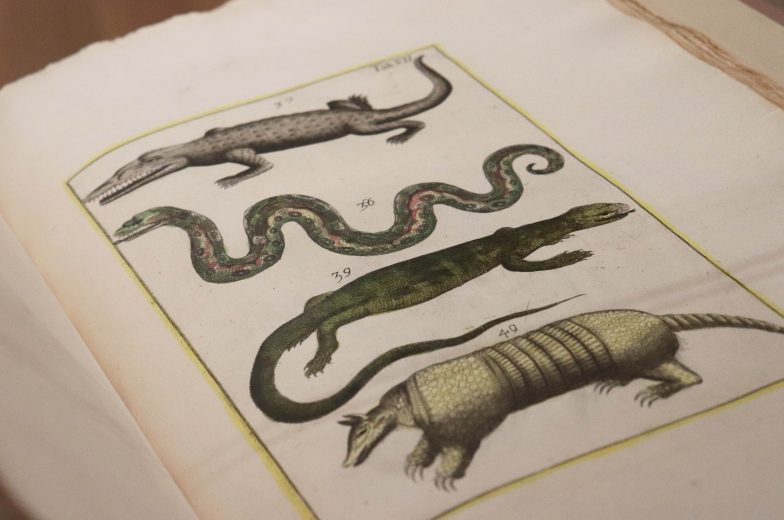

【動物界のへび】セクションで、縦40cmほどの大きさがありどっしりとした存在感で目を引いたのが、スイスの自然学者であったコンラート・ゲスナーの著書『動物誌(四足動物)』です。「1606年の制作当時、生物研究に挿絵を導入したことは画期的で、科学に対する偉大な貢献だったことが想像されます。美しい色彩は職人によって施されており、非常に資料価値の高い書物です」と常深さん。

同書には、実在するへびに加えて、細部が実際と異なる想像上のへびも含め多種多様なへびが描かれているんだとか。同セクションにあったイタリアの博物学者フィリッポ・ブオナンニの『博物誌』に描かれた生々しくリアルなへびの絵も見応えがありました。

『動物誌(四足動物)』

『博物誌』 1773~1782年頃に出版された

ラストはこちら。【象徴するへび】セクションに展示された「マランガン儀礼用装飾板」です。

マランガン儀礼用装飾板、20世紀初頭(収集)、慶應義塾大学文学部民族学考古学専攻所管

へびが自らの尾をくわえている

へびは古代から生命の象徴とされ、脱皮は新たな生まれ代わり、尾をくわえた姿は無限の循環を意味するといわれています。この装飾板は、どんな儀礼に使用されたのかは定かでないらしいのですが、尾をくわえたへびが周りを囲っていることに注目すると、当時の人は永遠を願うような儀式で使用したのでしょうか――。そんな想像をしながら楽しく鑑賞しました。

学生スタッフによる体験型企画にチャレンジ!

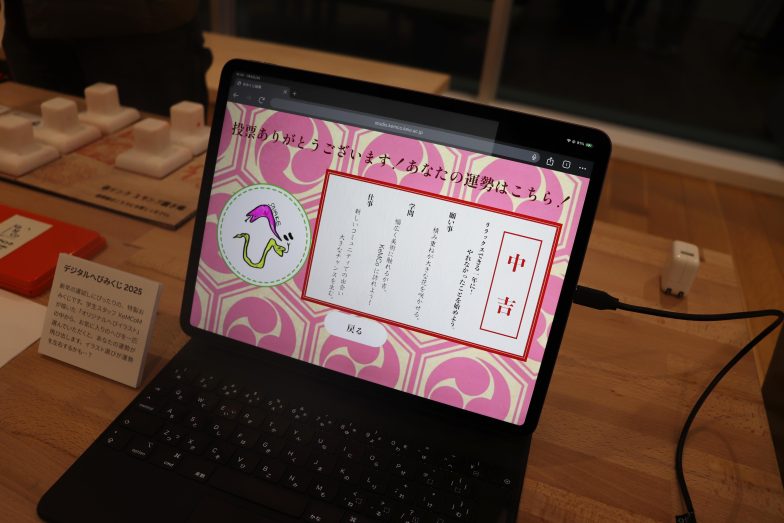

全セクションの作品・資料を鑑賞し終えたあとは、KeMCoM(慶應義塾ミュージアム・コモンズ学生スタッフ)が企画する、デジタルを活用した体験型コンテンツの鑑賞に。オリジナルのへびのイラストから1点をセレクトしクリックすると、運勢が飛び出すという「デジタルへびみくじ2025」や、地を這うへびの目線を通じて三田キャンパス内のアートを巡る映像作品「へびの(きままな)三田キャンパスアートツアー」など楽しい企画が満載でした。

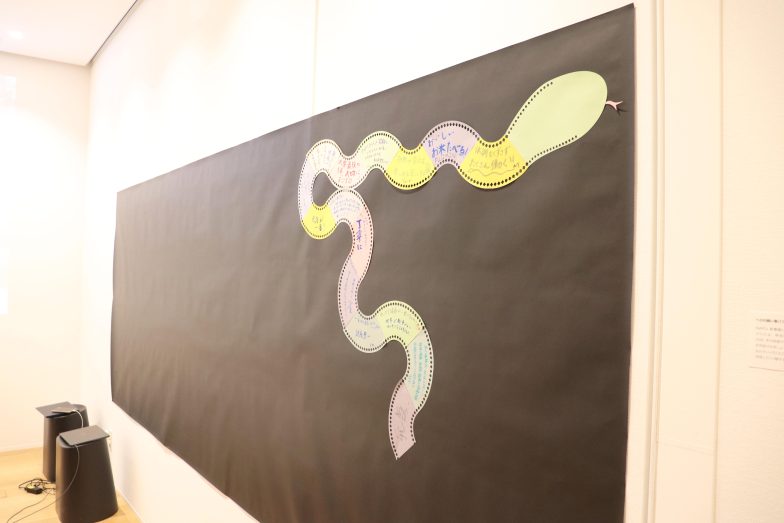

コンテンツの一つにあった「へびの願い事パブリックアート」に参加した筆者。参加者が抱負や願い事を書いた専用用紙を壁に貼ってつなげていくと1匹の大きなへびが完成するというものです。筆者は、「元気」と大きく書いて貼ってきました(元気があれば何でもできる!)。

「デジタルへびみくじ2025」。「中吉」、出ました!

「貼る方向は参加者にお任せ。最後にどんな形になるか楽しみです」とKeMCoMの学生さん

実は、昨年の「新春展」も体験した筆者。ジャンルを超えた多種多様な作品・資料が横並びに展示されていて思いもよらない出会いがある――。それこそが本展覧会の魅力だとあらためて実感するとともに、幅広く学際的な研究を行う慶應義塾だからこそ実現できる展覧会でもあると思いました。

KeMCoM企画のコンテンツで、今年も3Dプリンターによる御朱印風のオリジナルスタンプがあったので、記念に新春展ポストカードに押印し、KeMCoを後にしました。

KeMCo新シリーズ展示がスタート

またKeMCoでは、今年から始まった小さな展覧会シリーズ「ふとした点景」が、2Fの階段の踊り場で開催されています。「『ふとした点景』とは、展示物とそれを含む空間の景色を指しています。そこに対峙した人にとって、物事の新たな見方や思わぬ発見をもたらす機会になれば嬉しいですね」と長谷川さん。

展示台が一つ置かれ、現在は、現代美術家の故・岡崎和郎氏のオブジェ「招福猫」が鎮座。「招福猫」は小ぶりながらも圧倒的な存在感を放ち、そこに在るだけで吹き抜けの広い空間を引き締めているから不思議です。場所や空間全体をアートとして表現するインスタレーションを彷彿とさせる展示でしばし見入ってしまいました。年間を通して展開されるそうなので、三田方面にお出かけの際にぜひ!

自然光が差し込む階段の踊り場。天気によっても作品の見え方が変わりそう

(編集者:河上由紀子/ライター:(有)鐵五郎企画)