ほとんど0円大学では、大学関係者を対象とした勉強会を定期的に開催しています(過去の勉強会レポートはこちら)。今回のテーマは「卒業生とのコミュニケーション その意義と方法を考える」。大学の価値を社会に発信してゆくという広報の視点に立つと、卒業生は最も身近な“社会”とも言える存在。一方、卒業生にとっても、大学はそれぞれに思い入れのある場所のはず。両者にとって“よい関係”をどう考え、つくっていけばよいのでしょうか。

今回は、関西学院大学、外語会NEXT(東京外国語大学の若手同窓会組織)、東京大学から登壇者をお招きし、大学と卒業生との関係づくりについて伺いました。

卒業生の「言葉と生き方」を通して大学の価値を発信する

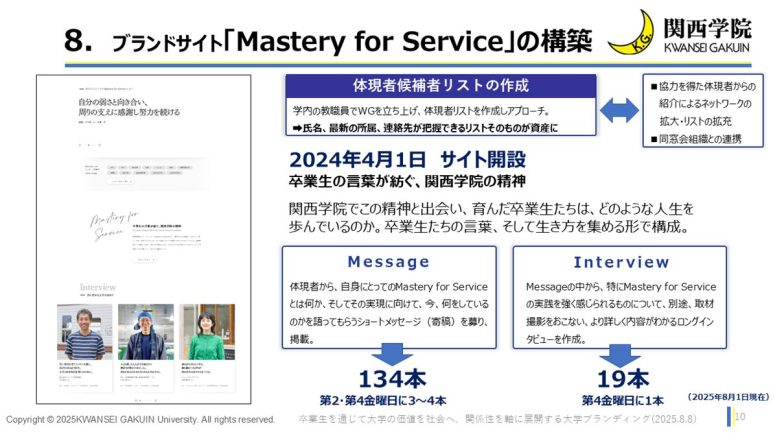

最初に登壇いただいたのは、関西学院 広報部企画広報課の中谷良規さんです。関西学院では、ブランディング施策の一環として「Mastery for Service」というサイトを2024年に開設。学院内で培ってきた価値観を社会に発信するにあたって、卒業生という存在に着目したとのこと。その経緯や、施策によって生まれたつながりについて発表いただきました。

キリスト教主義に基づく教育を掲げる関西学院には、100年以上にわたって受け継がれてきたスクールモットーがあります。それが「Mastery for Service(奉仕のための練達)」、隣人や社会、世界に貢献するために自らを鍛えるという学院の精神を表したもので、現在も関西学院の学生たちに親しまれています。

2022年度に学院のブランディング事業を立ち上げることになり、議論を重ねる中で、唯一無二の価値であるMastery for Serviceをコアバリューに据えることになったと中谷さんは振り返ります。

「卒業生なら誰でも知っている・言えるようなスクールモットーがあることは、他大学にはない本学の強みです。しかし、本来は内向きの言葉ですから、そのまま本学のブランド価値として社会一般に認知してもらうのは難しい。そこで、すでに社会に出てMastery for Serviceの精神を実践している卒業生の言葉や生き方を通してこの価値を伝えていくこと、さらには、そんな卒業生と学院との継続的なつながりをつくっていくことが、そのままブランディングになるのではないか、ということになったのです」

関西学院の中谷良規さん

こうした考えのもと、ブランドサイト「Mastery for Service」が立ち上げられることになりました。

まず、卒業生たちがどんな場所で活躍しているのか、情報を集めて整理します。このプラットフォーム自体が大学にとって大きな資産です。次に、活躍する卒業生にコンタクトを取り、インタビュー記事などのコンテンツを作成・発信してゆきます。このサイクルを続けながら卒業生や在学生、その保護者の間でサイトを認知してもらい、そこから「じわじわ染み出すように」段階を踏んで社会一般に関西学院の価値=Mastery for Serviceの精神を伝えてゆくという長期計画です。

「サイトのグランドデザインをつくる上で、スクールモットーをどう表現するかを議論したのですが、結論としては、卒業生のありのままの姿を届け、その解釈は読者に委ねようということに。あくまで卒業生が主人公で、それぞれの『言葉と生き方』のリアリティが鍵になるよう、シンプルで透明感のあるデザインに落ち着きました」

ブランドサイト「Mastery for Service」を通して、卒業生たちの言葉と生き方を集約・発信している

サイトのメインコンテンツは、卒業生に「私にとってのMastery for Service」を短い言葉で表現してもらう「Message」と、一人ひとりの活動にせまる「Interview」の2つ。記事にコメントを寄せられる機能も実装しました。コンテンツを更新するとたくさんの反響があり、取材を受けた卒業生自身から感謝の声が届くこともあるそう。サイトやプロモーション活動を通して卒業生同士の間で共感が生まれ、大学とのつながりを再認識するきっかけとしても機能しているようです。

記事の公開後も卒業生とのやりとりは続き、それが双方向の「良い関係」を生み出していると中谷さん。最後は、「卒業生の言葉や生き方は、訴える力が本当に強いと感じています。スクールモットーをコアバリューに据え、卒業生の力を借りているからこそ、ブランド価値を創造できていると感じています」と締めくくりました。

「つながりたい」という同窓生の気持ちに応える、新しい同窓会のかたち

続いて登壇いただいたのは、東京外国語大学の若手同窓会組織「外語会NEXT」会長の関谷昴さん。同窓生の視点から、継続的なコミュニティづくりについてお話しいただきました。

「休学して世界中の東京外大同窓生を訪ねる旅に出かけ、各地の同窓会支部のネットワークを活用して約130人の同窓生にお話を聞くことができました。ですが、その旅に出かける前は、私自身、同窓会組織が何をやっていて、どんな人が所属しているのかも全然知らなかったんです。せっかくのネットワークをもっと誰でも活用できるものにしたいという思いがありました」

外語会NEXT 会長の関谷昴さん

大学の同窓会といえば、定期的に届く会報やメルマガがあり、集まるのは数年に一度というイメージがありますが、それだけでは同窓会組織に入っている意味をあまり感じられない人が多いのではないか、と関谷さん。そこで、同窓会組織「東京外語会」の中の若手有志グループ「外語会NEXT」会長として、同窓生が継続的に関わり続けることができるさまざまな場づくりに取り組んできたそうです。同窓生同士だからこその安心感やネットワークを活かした場づくりは、SNSからリアルイベントまで多岐にわたります。

コミュニケーションの土台となるのは、20~40代の同窓生が多く参加するFacebookグループ「TUFSコミュニティ」。イベントのお知らせから仕事の紹介まで、情報が活発に飛び交います。さらに、日常的にオフラインで集える場所として、月に一回、銀座のソーシャルバーを貸し切って同窓生が月替りバーテンダーを務める「外語Bar」を開催。毎回違う人がバーテンダーを務めるとあって、訪れる人は毎回7割程度が新規なのだそう。盛況ぶりがうかがえます。

年に一度の「TUFES(タフフェス)」は、ダンスにトーク、フードにアート展示まですべて東京外大の同窓生が手掛けるフェスイベント。子ども連れでも参加できるのが特徴です。新型コロナウイルス流行期にはオンラインで、今年はオンライン・オフライン両方で開催したとのこと。

TUFESの様子。さまざまな同窓生たちが得意なことを持ち寄り、誰もが楽しめる場になっている

全体で見ると、SNSでの日常的なつながりと一ヶ月、一年ごとのイベントでリズムを作り、さらにオンラインのつながりによって地方や海外在住の同窓生も参加しやすいように工夫しているとのこと。そうしてできたネットワークを活かして、同窓生それぞれがつながり、さらに活動を広げてゆくことが最終的な目標だといいます。

同窓生をどう巻き込んでゆくかという課題に対して、関谷さんは以下のように話してくれました。

「一つ目は、接点と受け皿をどう作ってゆくか。同窓生や大学とつながりを持ちたいと思っている同窓生は多いですが、従来の同窓会では接点がほとんど無いか、あっても一過性になりがちでした。外語会NEXTでは、外語Barをはじめいろいろな接点を用意して、そのあとの受け皿、活躍の場を作ることで、継続的に関われるようにしています。

もう一つは、コミュニティを耕すという視点です。どういう同窓生がいて、どんな関係性を作っていくか。その活動自体にゴールを設定するのではなく、何か次の方向性が決まったときに一緒に動けるように、良い関係性の素地を作っておくことが大切だと思っています」

今後は同窓生専用サイトなど、オンライン上の新しい場づくりを強化していくとのこと。楽しいことがどんどん起こりそうな、若々しいパッションを感じる発表でした。

ファンドレイジングのはじまりは、「卒業生に大学の今を知ってもらうこと」

最後の登壇者は、東京大学ディべロップメントオフィス 卒業生ユニット長の堺 飛鳥さん。大学のファンドレイジング(資金調達・支援者獲得)の観点から、卒業生に大学の今を知ってもらい、寄付につなげる活動についてお話しいただきました。

まずは近年の国立大学をめぐる環境の大きな変化について。2004年の国立大学法人化以降、国からの運営費交付金は徐々に削減されており、大学の自立運営が求められるようになってきました。一方で、教育プログラムの充実や研究力強化といったニーズの高まりや物価高騰、設備の老朽化に対応するため、必要な運営費は上昇。産学連携や科研費などの外部資金獲得に加えて、寄付金の重要性が高まっています。

そこで、堺さんが所属する卒業生ユニットでは、卒業生からの寄付や支援を拡大するため、卒業生に向けたさまざまな施策を実施しているそうです。

東京大学の堺 飛鳥さん

その入り口となるのが、「卒業生に大学の今を知ってもらうこと」だと堺さんは言います。発信媒体はSNSやメルマガ、広報誌などをフル活用。卒業生がキャンパスを訪問する際の案内「卒業生の東京大学ガイドブック」の作成や各種の講演会、卒業生が関わる酒蔵を集めた「利き酒の会」など、もう一度大学に足を運んでもらうための取り組みに力を入れているそうです。

さらに、そうした取り組みから一歩踏み込んで、寄付への導線を作ることも大切です。大学から同窓会の集まりに出向き、大学の現状を話して寄付を募ったり、クレジットカード端末を持参してその場で入金してもらったりすることもあるそう。また、卒業生に寄付の呼びかけ人になってもらい、多くの寄付を集めた人を表彰する「チアドネ」制度も導入。数々の地道な取り組みによって、寄付実績は順調に伸びてきているそうです。

寄付先となるプロジェクトは細分化されていて、卒業生それぞれが思いを寄せる用途に寄付することができる

「金額の多寡に目が行ってしまうところではあるのですが、私たちはむしろ、多様な方々がそれぞれの思いやきっかけで寄付されているというそれぞれのストーリーも大切にしたいと思っています。もちろん、直接寄付だけでなく、イベントを一緒に盛り上げていただいたり、学生スポーツを観に来てくださったりすることもとてもありがたいです。まずは大学に足を運んでいただいて、もう一度大学を知っていただく。知っていただくことが母校への愛着につながり、支援にもつながるんだという思いで活動しています」

東京大学の寄付サイトでは、卒業生を中心とした寄付者へのインタビュー記事や寄付者からのメッセージも公開されているとのこと。覗いてみると、東京大学の教育・研究への期待や、先輩から後輩への「恩送り」など、寄付に込められたさまざまな思いが伝わってきました。

以上で前半な発表は終了。それぞれ立場や取り組みは異なるものの、いずれも人と人の有機的なつながりをいかに作り、広げていくかを大切にされている様子を垣間見ることができました。

継続的なつながり、若手の取り込み……さらに良い関係づくりに必要なのは?

休憩を挟んで後半は座談会です。参加者から寄せられた質問に、中谷さん、関谷さん、堺さんそれぞれの視点から答えていただきました。

最初の質問は「卒業生との関係を一過性ではなく継続的なものにしていくには?」。中谷さんは、サイトに設置したコメント機能が役割を果たしていると回答しました。「メッセージやインタビューといったコンテンツは一方向的な発信ですが、コメント機能を通して双方向のコミュニケーションが成立しています。どんなコメントがあったか大学から卒業生に伝えることが会話の機会にもなっていて、結果的には二度美味しい、三度美味しい仕組みになりました」。

外語会NEXTの関谷さんは「年齢層によってニーズが違うので、それぞれに合わせた施策が必要。自分も35歳になったら外語会NEXTは下の世代に譲って、ミドル世代向けの活動を始めようかなと思っています」と回答。東京大学の堺さんも同意して、「(同窓会組織を)停滞させないために、運営的な立場の人の世代交代を大学側から後押しする必要は感じています。中の人はなかなか言い出せないでしょうから」とざっくばらんに話してくれました。

そんな流れで、次は「若い世代の卒業生をどう巻き込んでいくか」という話題に。中谷さんによると、大学や同窓会で連絡先を把握できている卒業生は年齢層が高めの方が多いとのこと。一方、SNSなどで横のつながりをもっている若手世代を取り込むことは、ネットワークを広げていくのには欠かせないと言います。堺さんも同様の視点で、若手のキーパーソンを開拓してその人をハブにイベントを展開する、サポーターのような形で大学に関わってくれる人を募集するなどの具体的な施策の案を挙げました。

まさにそんな若手キーパーソンである関谷さんは、自身の活動を振り返って「真っ先に効果や意義を求めるのではなく、一緒に楽しいことをやるというエンタメ的な要素が大切」だと言います。関わる人それぞれにとっての「楽しさ」を用意しつつ、その裏でちゃんと意義を説明できるようにしておくことも必要だ、と同窓生と運営の両方の視点で話してくれました。

和やかな雰囲気で進行した座談会の様子

そのほかにもさまざまな質問が飛び交い、活発に意見が交わされた勉強会でした。大学や同窓生と関わりたい、けれど機会がない……そんな卒業生の思いの受け皿となるようなコミュニケーションをデザインすることは、「学内」でも漠然とした「社会」でもない、人と人とのつながりという視点から大学の価値を捉え直すことにもつながりそうです。