京都産業大学神山天文台観望会で木星と土星を観た! 国内最大級の望遠鏡で星々の迫力を満喫

京都産業大学神山天文台は、大学創設者の荒木俊馬博士が天文学者・物理学者だったことから、創立50周年を記念して建設されました。理学部宇宙物理気象学科の研究活動で使われているほか、一般向けに天文学講座や月2回の観望会を開催するなど、大学と社会をつなげる窓としての役割も担っています。今回は観望会に参加し、常設展示(7月にリニューアルされたばかり!)もあわせて見学してきました。

京都産業大学のシンボル・神山天文台

木星と土星を肉眼で観られる感激体験!

まず、荒木望遠鏡(口径1.3mの反射式望遠鏡)を用いての天体観測です。筆者が参加した日は、ラッキーなことに快晴! 滅多にない晴れ具合だとスタッフの方からもお墨付きをいただきました。天文台のドームの真ん中が開いて、荒木望遠鏡が空へ顔を出します。私立大学が所有する望遠鏡では最大、国内全体でも7番目の大きさなんだそう。

はじめに観せてもらったのは木星。おぉ! 明るい! 表面に縞々模様があるイメージの強い木星ですが、その模様まで観えて感激です。子どもの頃に百科事典で見ていた衛星写真と同じものを自分の目で観ることができて、予想以上に気分が上がります。

筆者はホルスト作曲の「木星」(平原綾香さんの「Jupiter」でもお馴染みのメロディ)を聴くと、「宇宙から見たらどうでもいいし〜」と悩みごとが吹き飛ぶのですが、実際に観た木星にもそんなパワーを感じました。

望遠鏡を覗いてみると、美しい惑星の姿が!

荒木望遠鏡が次の星に合わせてゆっくりと動きます。コンピューター上で観たい星を設定すると、その星の位置に自動で望遠鏡が回転する仕組みとのこと。何が観られるんだろうとワクワクしていると、期待を裏切らないアナウンスが……! 「次は土星です!」なんと次も惑星が観られるとは。

案内役は、理学部に在籍して木星の研究をしているという学生さん。神山天文台サポートチームに所属する学生さんたちが、受付や案内役など、イベントのスタッフを務めています。学生さんが「土星の周りにある輪っかは何でできているかご存知ですか?」と問いかけると、参加していた子どもたちが口々に思ったことを発して、会場は盛り上がりをみせます。答えは、氷! しかも、大小さまざまな大きさの氷が組み合わさって、あの形になっているんだそう。いざ望遠鏡を覗いてみると、イメージ通りの土星の姿が! 輪っかまでちゃんと観えて、こちらもまた感無量です。

自動で動く望遠鏡の様子を見ているだけでも、物珍しさがあって楽しめました

最後に観せてもらったのは、アルビレオ。夏の代表的な星座・はくちょう座の星です。肉眼で見ると1つの星にしか見えないのに、望遠鏡で観ると2つに分かれて観えるんだそうです。え、どういうこと? 肉眼では2つの星の距離が近すぎて、1つの星のように観えるとのこと。なるほど、荒木望遠鏡で観る意義のある星ですね。どの星を観るかのチョイスにも、工夫が感じられます。実際に観てみると、2つの星の色の違いがはっきりとわかり、とても美しいです。宮沢賢治はこのアルビレオのことを『銀河鉄道の夜』で「サファイアとトパーズ」と表現しましたが、それぞれ深みのある藍色と紅色に輝いていて宝石のように美しく、納得の色味でした。

季節によって観える星が変わるのも天体観測の醍醐味。またぜひ別の星が観られるときにこのイベントに参加したいと思いました。

スタンプラリーもあるので、制覇したくなります。スタンプを5個以上集めるとプレゼントがもらえます

3Dで宇宙を旅して物知りに

次に場所を移動して、「宇宙の3D映像上映」に参加しました。3Dメガネをかけて、プロジェクタに映し出される映像を鑑賞する企画です。会場はごく普通のホールですが、3Dメガネをかけると没入感があり、目の前に宇宙が広がります。神山天文台サポートチームに所属する学生さんが、「1光年」と「1天文単位」の距離感や天の川の正体など、知っているようで知らなかった曖昧な事柄をわかりやすく説明してくれました。

とにかく、宇宙がいかに広大か体感できる約20分間の宇宙の旅でした。とくに印象的だったのは、土星の輪っかが横から見ると意外と薄かったこと。「輪っかの幅がここから河原町くらいだとすると、厚さはこの建物くらいです」と身近な例えも交えてくれるので、実感がわきにくい遠い宇宙の話にも、驚いたり感心したりできます。実際に望遠鏡で観て、さらに3D映像とともに解説を聞き、理解を深めることができました。

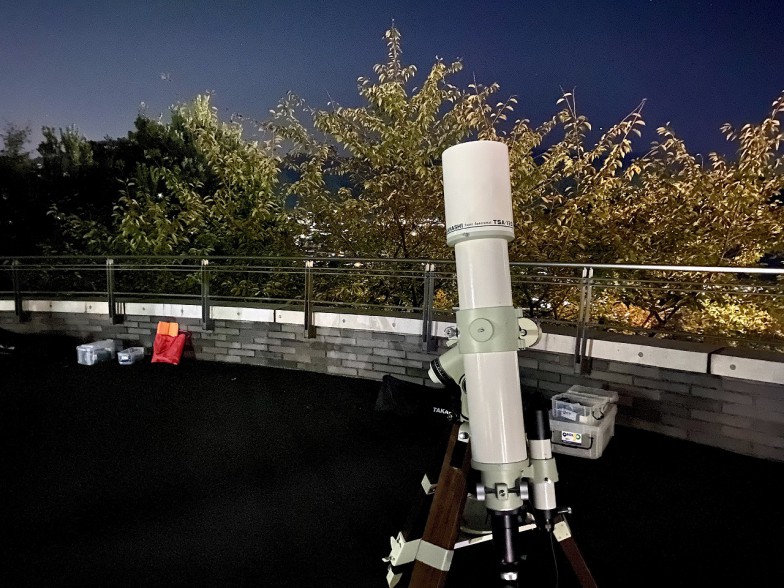

最後は外に出て、小型望遠鏡で木星を観させてもらいました。先に荒木望遠鏡で観てしまったとはいえ、こちらでも十分にきれいに観えて感動します。京都市北部の澄んだ空気も気持ちがいいです。

天文台前広場では3箇所に小型望遠鏡を設置。外の空気を吸いながら夜空を観るのも良いですね

リニューアルオープンした常設展示にも注目

もう一つの見どころは、神山天文台の常設展示です。1階に展示スペースが設けられ、神山天文台のキャラクター・ほしみ〜るちゃんがお出迎えしてくれました。

神山天文台マスコットキャラクターのほしみ〜るちゃん。LINEスタンプにもなっています

展示されている分光器の説明を読み、とても驚きました。「2014年には、本学の学生が爆発中に炭素でできた分子が生成される新種の新星(※)を発見しています」と書かれています。分光器は光をさまざまな波長へと分ける機械ですが、この分光器を用いて、なんと新しく発見した学生さんがいたんだそう! そんな大学生になってみたかったものです。文学部出身の筆者からすると、勉強している内容のスケールがあまりに大きくて圧倒されました……。

※新星…新しく生まれた星ではなく、急に(爆発などで)明るくなった星のこと。

また、小惑星探査機はやぶさ2が小惑星リュウグウから持ち帰った貴重なサンプルのレプリカも展示されています。2022年6月に、はやぶさ2のサンプルには、生命の誕生に必要なアミノ酸が検出されたと発表され、このことから「地球外から生命の起源物質が持ち込まれたのではないか」という議論もおこっているそうです。研究の最先端を知る機会にもなりますね。

さらに、神山天文台の荒木望遠鏡の仕組みが、模型を用いてわかりやすく解説されています。これらの展示を見たうえで観望会に参加すると、より楽しめると思います。

分光器に関する展示コーナー

展示を通して荒木望遠鏡の仕組みも学ぶことができます

神山天文台では、ほかにもさまざまなイベントが企画されています。コロナ禍をきっかけに、YouTubeでライブ配信されるようになったイベントもあるので、どこからでも気軽に観望会の気分を味わうことができます。ぜひ宇宙について考えたり、肉眼では見られない星の姿を観望したりして、非日常を味わってみてください。