院内学級が大海原に!関西学院大学による5G時代に向けた遠隔教育の実証実験

2020年4月28日 / 大学の知をのぞく, この研究がスゴい!

「魚になったみたい!」と歓声をあげる子どもたち。そこは海ではなく教室。そして頭にはVRのヘッドセット?

2020年春、本格運用が始まった「5G」を教育現場に導入するため、関西学院大学教育学部の丹羽 登教授を中心に実証実験が行われました。水中ドローン、VR、映像伝送装置などを活用し、なんと教室を水族館にしたとのこと。いったいどんな様子だったのかうかがってきたので紹介しましょう。

先端技術活用の最先端をゆく院内学級

5Gとは、ご承知の通り、移動通信システムの第5世代モデルで、高速大容量、多数同時接続、低遅延が特徴。暮らしやビジネスに変化をもたらすといわれています。

その中で大きな期待が寄せられているのが教育への活用。文部科学省も「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策」をまとめ、推進しています。

今回の実証実験は、文科省の方針も踏まえ、関西学院大学の丹羽先生と富士通株式会社が連携して行いました。

にこやかに取材にこたえてくださった丹羽先生

内容は、病院内の学級と水族館を5G通信でつなぎ、遠隔授業を行うというものです。

「私は文科省の調査官として、学習指導要領の改訂等の仕事に携ってきました。教育現場での先端技術の活用については、学習指導要領で示されている取組みを先行して実証実験していく必要がありますので、学校に提案をしました」という丹羽先生。では、なぜ特別支援学校を選ばれたのでしょう。

「病気や障がいなどで通学、外出が困難な子どもは、学習の基礎となる体験が不足しています。そこで、5GやVRを活用して、間接体験や疑似・仮想体験をさせてあげることが目的です。それに、病弱の特別支援学校は先端技術を活用した教育で一歩も二歩も先を進んでいますからね。というのも、院内学級や病床から授業を受けるには、パソコンやタブレットが必須。昨今、よく導入されているビデオ会議のアプリ・Zoomも随分前から活用していますよ」

院内学級が技術の最先端を走っていたとは。ただ当然ながら、なかなか外に出る機会のない院内学級の子どもたちにとって、パソコンやタブレットは外とつながるため、私たち以上に必要不可欠なもの。「今回の取組みは、一般の学校だけでなく、企業よりもシステム環境が遙かに整っており、実証実験がスムーズに進められました」と丹羽先生が語る理由にも納得です。

目の前にサメが!「うわっ」と子どもたちが大興奮

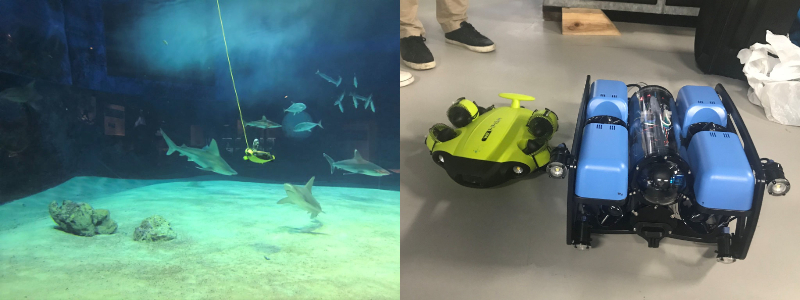

実証実験は2校で行われました。まず行われたのが、神奈川県立こども医療センター内にある横浜南養護学校と八景島シーパラダイスをネットで結んだ遠隔授業。日本財団が提供する海洋問題の学習イベント「Virtual Ocean Project」と連携し、海洋調査などで使用される水中ドローンに360度カメラを搭載して水槽内を撮影。それを富士通の映像伝送装置・IP-HE950を使って院内学級のビジョンにリアルタイムで映し出すのですが、水槽の目の前にいるような美しさと臨場感に子どもたちも教員の方も驚いたとか。

水中ドローンの映像を生中継

しかも、映像にVR技術を組み合わせることで、子どもが水中ドローンを遠隔操作できるというのです。さっそく一人の子どもがバーチャルリアリティヘッドマウントディスプレイ(VRHMD)を装着。すると、目の前には水中ドローンの操作パネルが! 潜水船に乗っているかのように、右、左、上、下と水槽内を航行できるというからビックリです。

“操縦士”の子どもが見ているVRHMDの映像は大きなディスプレイにも映し出され、他の子どもも360度その映像を一緒に見ることができます。「もっと上を見せて!イワシの大群に突っ込んでいけ~と、まわりの子どもも大盛り上がりでした」と丹羽先生。

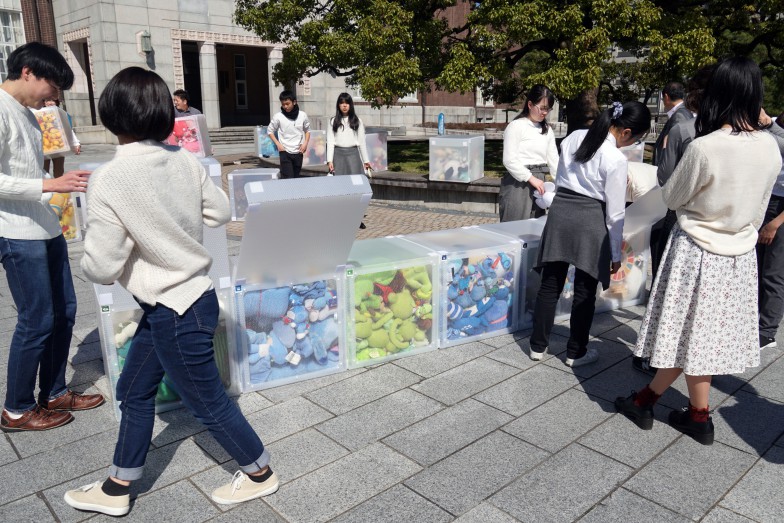

東京都立光明学園そよ風分教室での様子。多くの子どもたちが期待を胸に集まった

大水槽が教室に再現された

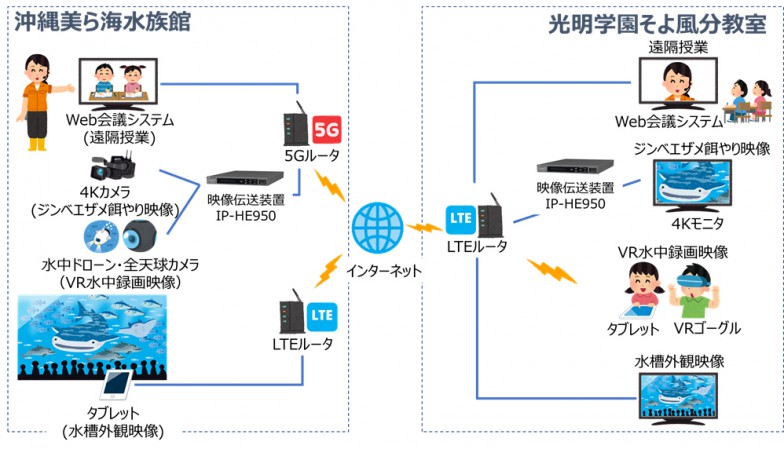

2回目の実証実験は、国立成育医療研究センター内にある光明学園そよ風分教室と、沖縄県の美ら海水族館を5G通信で結んだ遠隔授業。

飼育員がジンベイザメの生態を解説し、4Kの高精細映像で餌やりを生中継したのですが、こちらも映像・音声共に鮮明。さらにダイバーや水中ドローンが撮影した水槽内映像をVRHMDで見ると、魚やダイバーになったみたい!と子どもたちは大喜びだったそうです。

システム構成

丹羽先生のご厚意で筆者もVRHMDを装着させてもらうと、映像がリアルで水槽というよりも本当の海中にいるみたい。上を見ると水面がキラキラ、下を見ると水槽の下まで見えて吸い込まれそうです。悠々と泳ぐジンベイザメを下から見たり、上から見たりもでき、こちらに向かってきたジンベイザメの大きさと迫力に思わず体をそらしてしまいました。

筆者、水中散歩中。ジンベイザメやエイが目の前を通り過ぎていきます

質の高い遠隔授業、VR体験学習があたりまえに

2回の実証実験の成果や子どもたちの様子はどうでしたかと聞くと、「子どもがすごい!キレイ!と喜んでくれたのを見て、実証実験は成功したと思いました。この日を楽しみに体調管理をしたり、投薬時間を調整したりして、大半の子どもが出席してくれたこともうれしかったです」と、にこやかな笑顔を一段とほころばせて語る丹羽先生。進化した技術にも手応えを感じたそうです。

「映像や音声が乱れたり、遅れたりすると、見る、聞く、理解することに相当の集中力を要するため、病院内の学級での遠隔授業の課題になっていたのですが、5G通信は美しい映像と鮮明な音声、それらに遅延がほとんどなく、より質の高い遠隔授業を実践できると思います」

確かにパソコンなどの映像の乱れ、音声の遅れは大人でもイライラするもの。クリアな映像・音声は、子どもたちの心身への負担軽減にも役立つとはすばらしいですね。

「病院内の学級では感染防止のため生物の持ち込みが厳禁なので、VR技術を使ってリアルに体験できる理科の実験や生物観察を進めています。また、子どもの分身ロボットを病院内の学級や休学中・復学予定の学校に“出席”させて、授業を受けることも始まっています。もちろん、これらにも5Gなどを活用すれば、さらにクオリティを高めることが可能です」

SF映画やアニメで観た未来の学校が現実になっているなんて、一般の子どもにも刺激を与えてくれるはずです。

今回の取材にオンラインで参加してもらった富士通株式会社戦略企画本部5G/ICTビジネス推進室の笛田航一さんは「当社の技術で喜ぶお子さんたちを見てうれしく思いました。また、時間や距離、場所などの制約に関わらず、技術が使えることを実証できたので、当社のローカル5Gも活用し、事業を展開していきたいです」と話しました(こういったWEB取材も一段と定着していくのでしょうね)。

先端技術を通じて誰もが平等に学習・体験をできることは、「関西学院大学でも推し進めているSDGsの目標達成(目標4 質の高い教育をみんなに)にもつながると思います」と丹羽先生。

バーチャルリアリティは何だか別世界のことのように感じていましたが、今回の成功と「技術が高度になるほどシステムはシンプルに、誰もが使える身近な存在になる」という丹羽先生の言葉にハッとしました。病院内の学級はもちろん、多くの人を豊かに、便利にしてくれるよう、先端技術がもっとあたりまえになることを願うのでした。