珍獣図鑑(16):人間の社会より高度だ! 複雑な農業社会を作るハキリアリの生態は驚嘆の連続

2022年8月2日 / 大学の知をのぞく, この研究がスゴい!

普段めったに出会うことのない希少な生き物たち。身近にいるはずなのに、誰にも振り返られなかった生き物たち――。そんな「文字通り珍しい生き物」「実は詳しく知られていない生き物」の研究者にお話を伺う連載企画「珍獣図鑑」。

研究者たちと生き物との出会いから、どこに魅了され、どんな風に付き合っているのか。そしてもちろん基本的な生態や最新の研究成果まで。生き物たちと研究者たちの交流が織りなす、驚きと発見の世界に誘います。

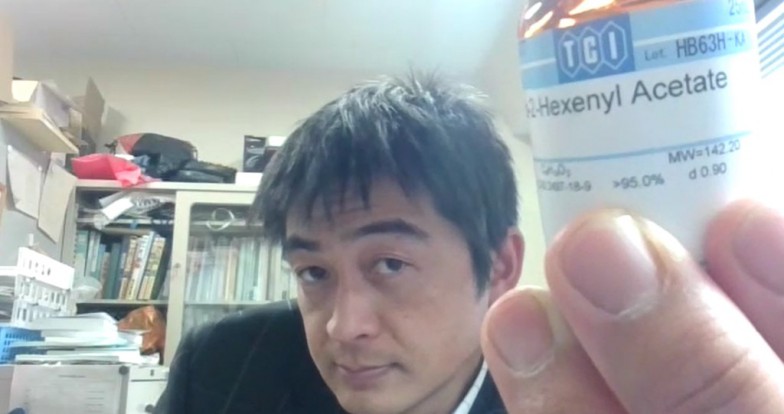

第16回目は「ハキリアリ×村上貴弘先生(九州大学 持続可能な社会のための決断科学センター 准教授)」です。それではどうぞ。(編集部)

何年か前の夏、アパートの外壁をアリが列をなして這い上っているところに遭遇したことがある。

「アリは働き者だなあ。こんなに暑いのにみんなで並んで、いったいどこへ行こうというのだろう」

感心して列のあとをつけて見たところ、なんと行き先は私の家の砂糖壺だった。

働き者の代名詞であると同時に忌々しい害虫として扱われることも多いのがアリという昆虫だが、そんなアリ族の中でもとびきり働き者で、そして人間に与える害も一際大きいのが、今回紹介するハキリアリである。葉を切り出して運ぶ姿が特徴的で、テレビなどで見たことのある人も多いだろう。

話を伺ったのは、九州大学でアリを研究する村上貴弘先生だ。

ハキリアリが葉を切るのは畑作りのため

切り出した葉を運ぶハキリアリの姿をテレビなどで見たことのある人は多いはずだ。

ハキリアリの特筆すべき生態は、なんと言っても切り出した葉を使ってキノコ栽培をすることだろう。人間以外に農業をする生き物がいるとは衝撃的ではないか。

村上先生がハキリアリの研究を始めたのも、やはりハキリアリの特別な生態に惹かれてのことなのだろうか?

「基本的に昆虫少年というのはみんなハキリアリをエース級の昆虫と認識してるんですよ。社会性のある生き物の研究がしたくてアリを選んだのが大学4年のときですが、やっぱりグンタイアリ、ツムギアリ、ハキリアリあたりをやりたいなとは考えてました。

それで、大学院1年のときに中米のパナマに行く機会があって、そこで森に入ったときに最初に目に入ったのがハキリアリの仲間だったんです。それもそこそこ珍しい種類のやつで、これは縁かなと思って研究対象にすることに決めたんです。

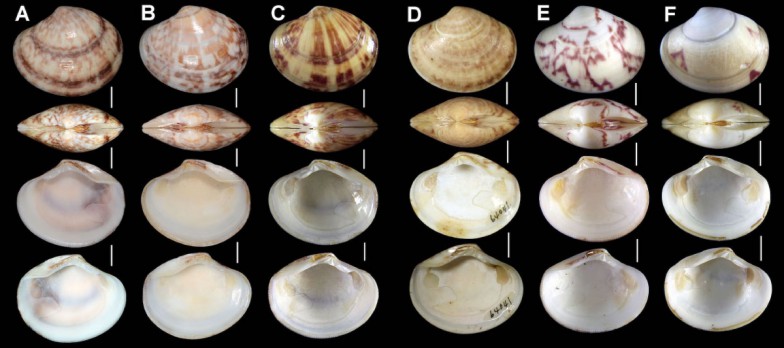

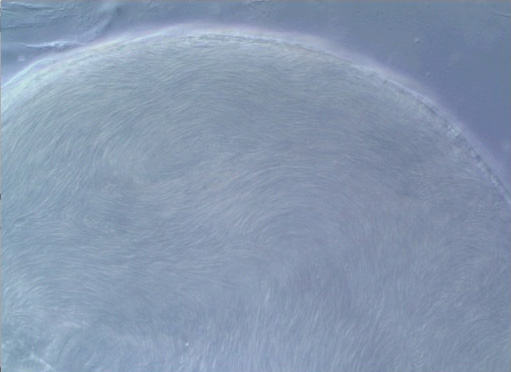

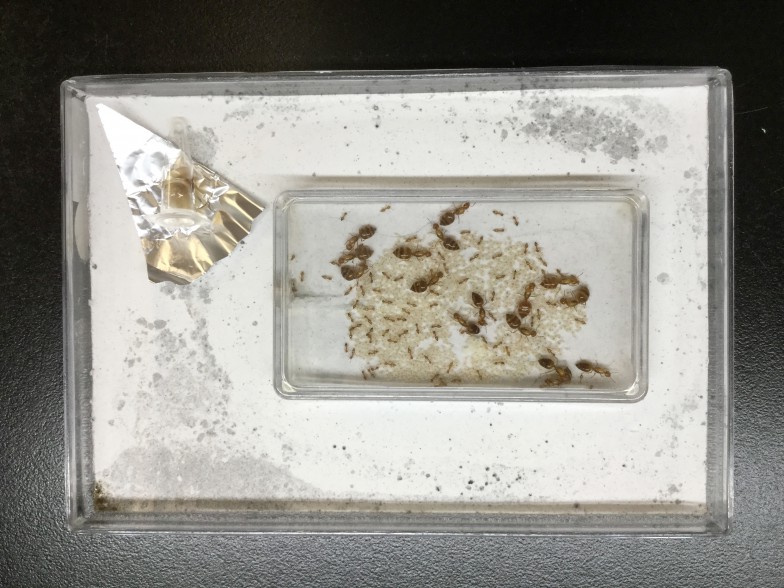

実際に現地で観察してると、熱帯雨林から葉を切り出すハキリアリの隊列が24時間途切れなく巣まで続いているわけです。巣を掘り返してみると直径15センチくらいのキノコ畑が何百個と出てくるし、巣そのものの構造もとても巨大で複雑で、小さなアリがこんなものを作ってるのかと驚かされます。

研究を続けていると、それまでの常識を覆されるような瞬間がしょっちゅうありますよ」

ハキリアリの巣の調査風景。

巣全体を掘り出すためには2m以上の深さまで地面を掘らなければならないことも多いというからびっくり!

おそらく日本で一番有名なキノコであるシイタケの栽培も、明治時代に人工接種による栽培法が編み出されるまではほとんど運任せであったと聞いたことがある。

ハキリアリはそんなキノコ栽培を確実にこなすのだから、そこには驚くような秘密の機構がたくさん隠されているに違いない。

具体的にはどんなことをしているんだろうか?

「ハキリアリと一口に言ってもいろいろな種があって、育てる菌の種類や方法が違います。葉を使わずに菌を育てるやつもいますよ。自分が巣の外で食べてきた果汁を吐き戻して固めて、その上に菌(酵母)をかけて増やすんです。これをするのは比較的シンプルな種で、それゆえに単純な農業スタイルを採用している菌食アリです。

高度なことをするやつになると、切り出してきた葉をさらに細かくして、ジャングルジムみたいに立体的に組み上げて、そこに種菌を植えつけてキノコを生えさせますね。育ったキノコを適宜収穫したり、吐き戻したものを肥料としてあげたりもします」

人間がキノコ栽培や農業を始めるずっと前から、ハキリアリたちはほとんど同じ原理でキノコを育ててきたわけだ。

ハキリアリの作った畑から取れるキノコはタンパク質、炭水化物をふんだんに含む完全食。ただ、人間にとってはただただカビ臭いだけで食べられたものではないらしい(村上先生の実体験より)

「余計な雑菌(寄生菌)が入るとキノコを作ってくれる共生菌をさしおいてそっちが増殖してしまうので、キノコ栽培には清潔な環境が必要です。アリはもともと綺麗好きなんですけど、ハキリアリは断トツに綺麗好きです。

実はハキリアリは体の表面に抗生物質を出す特殊な菌を飼っていて、寄生菌の繁殖を抑えるためにその抗生物質を定期的にキノコ畑などに塗りつけるんです。さらに後の研究でその抗生物質はアリの健康状態を良好に維持する役割もあることがわかりました」

キノコを作る菌だけでなく抗生物質を作る菌まで飼っているのか! ハキリアリは農業に加えて創薬までこなしているわけだ。

ところで、人間の社会は近年コロナウイルスの流行でてんやわんやしているけれど、ハキリアリの巣が何かの拍子に寄生菌の攻撃に負けてしまうことはないのだろうか?

「寄生菌に負けて滅んでしまった巣が見つかることもあります。ただ、共生菌がハキリアリの介助なしに生きられないのと同様に、寄生菌も世界中でハキリアリの巣の中でしか見つかっていないんです。つまりハキリアリが滅ぶと寄生菌も共倒れになってしまう。なのであんまり攻撃しすぎるわけにもいかないんですね。絶妙なバランスの上に成り立っているんです。

ハキリアリの巣の中の寄生菌の量を人為的に増やしてどのくらいなら巣が持ち堪えられるかを調べたことがあるんですが、祖先的な種ほど攻撃に弱く、進化の段階にしたがって防御力が上がってきていることがわかりました。菌を栽培するアリが最初に生まれたのは5000万年くらい前だと推定されていますが、それ以来アリの防御力と寄生菌の攻撃力の間で軍拡競争が延々と続いてきたんだと考えられます」

こちらが対抗策を講じれば相手はさらにそれを封じる対処法を練り出してくる。ハキリアリの巣の中では、人間と病原菌の戦いもかくやという戦いが何千万年にもわたって繰り広げられてきたのだ。

働かないアリはいない! ハキリアリの巣のシビアな労働事情

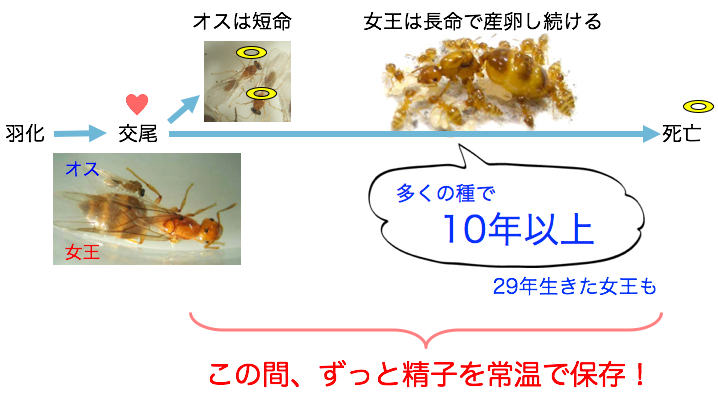

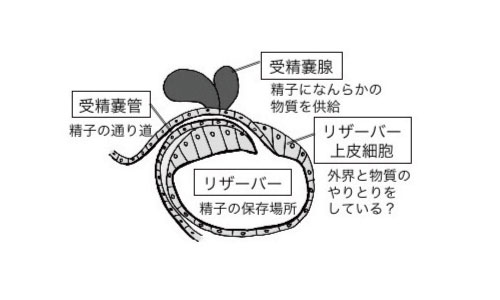

アリの社会は、産卵に特化した女王アリと、役割に応じて体の形からしてぜんぜん違ういくつもの階層(カースト)の働きアリから構成されている。ハキリアリはどうなのだろうか?

「ハキリアリの働きアリは主に体のサイズによって役割が分かれていて、だいたい11〜13のカーストに分割されます。

一番体の大きなカーストは防衛に専念していて、巣の入り口や葉を運ぶ隊列を守ったり、隊列の進路上の邪魔になるゴミをどかしたりします。そこから体が小さくなるにしたがって、葉を切るやつ、運ぶやつ、巣の中に運んで組み上げるやつというふうに、細かい作業に従事するようになります」

体のサイズによって働きアリのカースト(階層)はわかれている。

働きアリの中には何もしないでボーッとしてる「働かないアリ」がいるって聞いたけど……。

「僕の先輩である長谷川英祐さんが『働かないアリに意義がある』(メディアファクトリー新書)という本を出されてましたね。ただ、残念ながらハキリアリには働かないアリはいないんです。100時間くらいかけて観察したことがありますが、働きアリのじつに98%は常に働いてますね。残りの2%は生まれたばかりの個体など、『働かない』んじゃなくて『働けない』やつです。

ただ、祖先的な種で巣のサイズが小さくて、あまり作業量の多くない種類の菌食アリに限れば3割くらい休んでたりはしますね」

社会が高度に発展し、構成員が増えて各々の仕事が複雑に絡まるようになればなるほど、休みが減っていくわけか。なにやら示唆的だ。

「このような違いは寿命にも反映されています。祖先的な種では女王アリが5年、働きアリが4年とあまり差がありません。これに対して高度で複雑な仕事をするハキリアリの巣では、女王アリは約20年生きるのに働きアリは3ヶ月ほどで死んでしまいます。また巣で生産されたキノコはほぼ女王アリと幼虫が食べてしまうので、成虫の働きアリはほとんど食事もせずに働き続けることになるんです」

なんだか可哀想になってきた。

「ただこれはどちらが正しいということではなくて、規模は大きくなれないけれど平等でまったり働ける社会もあれば、数百万匹の働きアリを抱えるほど繁栄を誇って、ただし個々の構成員は飲まず食わずで働いてすぐに死んでしまう社会もあるということなんです」

ときに6m×6m×3mほどにまで拡張されるというハキリアリのキノコ畑。数百万の働きアリの、文字通り命を削った労働によって築かれ、維持されているのだ。

農業をするハキリアリは、人間にとっては最悪の農業害虫

農業をはじめとしてその生態に感心させられっぱなしのハキリアリだが、皮肉なことに生息地では農業害虫として積極的に駆除されている。たとえばハキリアリによって毎年多大な農業被害が発生するブラジルでは、その生態や駆除法を探るためにハキリアリ研究者が1000人以上いるというから驚きだ。

「ハキリアリはいろいろな熱帯の植物を利用しますが、植物の側もなにもせずにただ刈られているのかというとそうではなくて、葉を硬くしたり防御物質を出したりして身を守ろうとするんですね。そこへいくと、人間が畑で栽培している作物というのは人間の嗜好に合わせて柔らかく、苦味や刺激のある防御物質を出さないように改良されていますから、ハキリアリにとってもイージーな存在なんです」

それで、おもに殺虫剤を使って駆除されてしまうと。

蚊のように薬剤耐性のあるハキリアリが出てはこないのだろうか?

「蚊のように速いペースで世代交代する昆虫と違って、繁殖の担い手である女王アリが20年も生きるハキリアリでは突然変異で薬剤耐性が発生することはめったにありません。最初期に使われていた激毒のフェノールからDDTへ、それが有機リン系の薬剤になってネオニコチノイドになってと、確かに使われる殺虫剤の種類は変化してきていますが、これは土壌や人間への悪影響が判明してそうなることがほとんどです」

なるほど。農業への被害が大きいのなら、薬剤耐性が生まれにくいのは不幸中の幸いと言えるのかもしれない。

ただ、外野の勝手な意見と叱られるのかもしれないけれど、こんなにおもしろい生き物を害虫だと断じて駆除一辺倒に研究するのはもったいない気もしてしまう。

「自然を制圧する西洋式の農業が入ってきてからは害虫として扱わざるをえなくなってしまいましたが、それ以前の先住民の文明はハキリアリを含む熱帯の自然と調和して生きていました。アステカの神話にもハキリアリは登場しますが、おおむね好意的な捉え方をされていたようです。

トウモロコシ発見の神話なんかがその最たるものです。

『農業神ケツァルコアトルは太陽神に命じられて地上の人間界の食料問題に取り組んでいた。ある日、ケツァルコアトルは赤いアリが見たことのない種子を運んでいるのを見つけて「どこから運んできた?」と聞いても教えてくれない。それでもしつこく聞いていると、赤いアリは「種子は生命の山から持ってきた」と渋々教えてくれた。ケツァルコアトルは黒いアリに姿を変えて生命の山へ行き、そこで種子を手に入れた。この種子こそがトウモロコシの原種であり、ハキリアリが教えてくれた種子が今日でも我々を養ってくれているのだ』

というものです」

トウモロコシ発見なんていう大役まで任されてるなんて凄い!古代人がハキリアリを畏敬の眼差しで見ていた証拠と言えそうだ。

「現在でもハキリアリを神聖視する習慣は一部では残っていて、たとえばボリビアでは結婚飛行中のハキリアリを捕まえて、羽を取り去ったものを炒めた料理を結婚式の引き出物として出したりしますね。ハキリアリが凄い虫だというのはみんな知ってるので、縁起を担いでいるんだと思います。この料理は私も食べましたがとても美味しかったですよ」

結婚式にハキリアリ料理を出すとは恐れ入った。これは一度食べてみたいものだ。

コミュニケーションが社会を強くする

様々な驚くべき生態を見せてくれるハキリアリ。何十年研究を続けてもまだまだ予想外の事実が出てくるという村上先生の言葉は決して大袈裟ではなかったようだ。

最後に、ハキリアリ研究が次に明らかにしてくれそうな発見について教えてもらった。

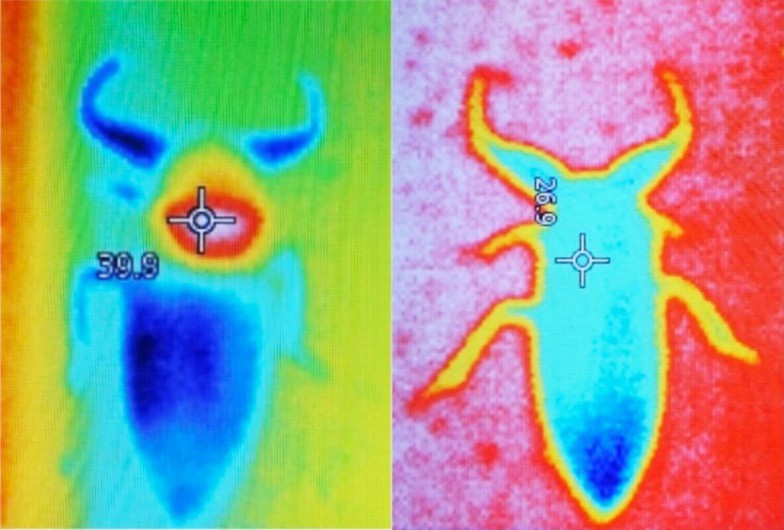

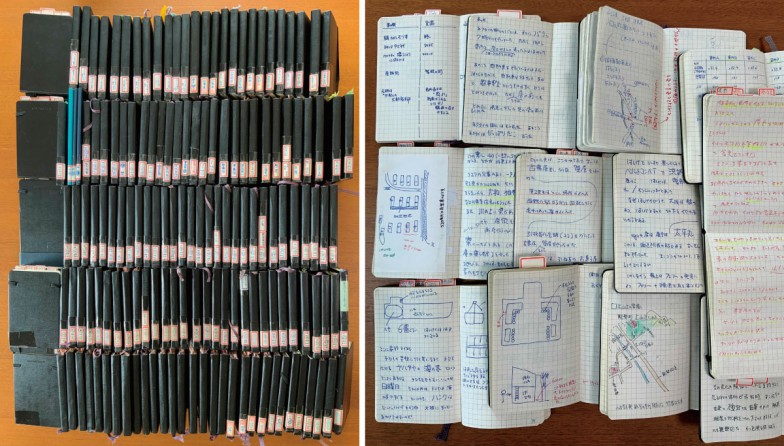

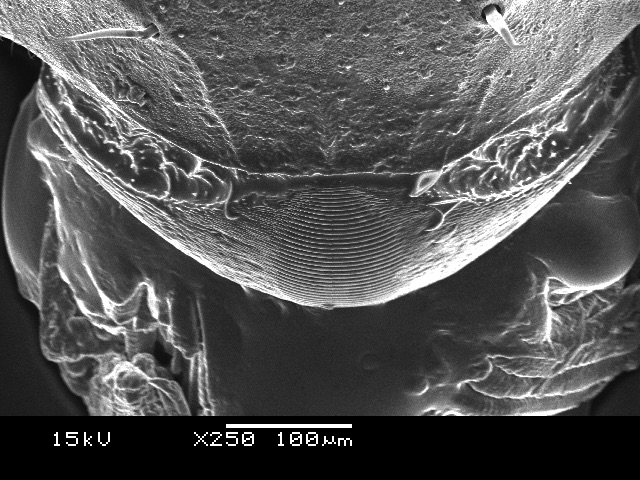

「今は音によるコミュニケーションについて調べています。ハキリアリの体には楽器のギロや洗濯板のような構造があって、そこを擦って音を出すんですね。この音は威嚇なんかのために使われるものだと考えられていたんですが、どうもこれを敵がいないはずの巣の中でも使っているらしいということがわかってきました。つまり、音を使ったコミュニケーションをしているんじゃないかということです」

ハキリアリの体にある楽器の「ギロ」のような構造。これを擦って音を出す。

アリがフェロモンを使って情報交換する話は聞いたことがあるけれど、まさか音まで使っていたとは!

「この発音器官を接着剤などでコーティングして使えないようにしてやると、キノコ畑のサイズが半分くらいになっちゃうんです。コミュニケーションできなくなることで仕事の生産性がそれだけ落ちてしまう。農業みたいな複雑な仕事ではそれだけ周囲とのコミュニケーションが大事だということなんですね」

労働、格差、コミュニケーション。なんだか他人事とは思えないような話題が次々に飛び出すハキリアリの研究。農業によって加速度的に社会が高度化したハキリアリについて知ることは、私たち自身について知ることでもあるのかもしれない。

お話を伺った村上貴弘先生。

珍獣メモ ハキリアリ

アマゾンを中心とした中南米に生息し、食糧にするためにキノコを栽培するという類稀な生態をもつアリ。またそのために非常に複雑で高度な社会をもつ。キノコ栽培の榾木(ほだぎ)にするために葉を切り出すことからこの名がついた。16属256種が確認されている。生息地域では人間の農作物を荒らす大害虫として駆除の研究が盛んである。

ハキリアリの生態については、村上先生の著書『アリ語で寝言を言いました』(扶桑社新書)でも詳しく紹介されている。

「アリ語で寝言を言いました」(扶桑社新書)

https://www.amazon.co.jp/dp/4594085466/