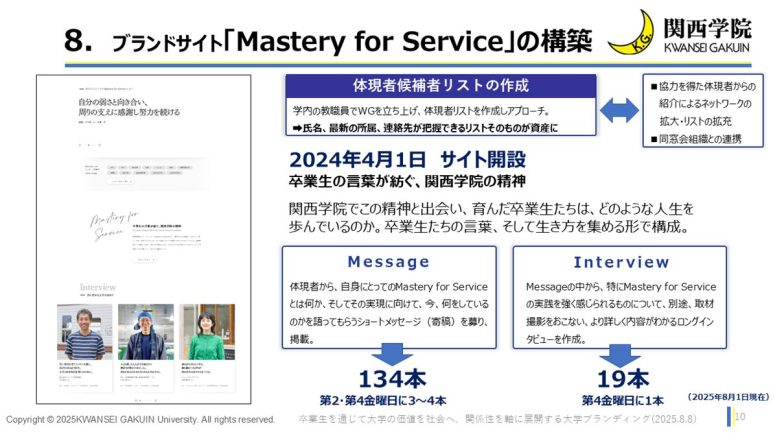

マチカネワニは古代人の夢を見るか? 60年越しに天然記念物指定された化石のスゴさについて、大阪大学総合学術博物館の伊藤謙先生に聞いた

2025年12月18日 / 大学の知をのぞく, この研究がスゴい!

今年10月、大阪大学特任教授の坂口志文先生がノーベル生理学・医学賞を受賞されたことは記憶に新しい。その受賞記者会見で、卓上に並べられたワニのぬいぐるみが密かに話題になった。知る人ぞ知る大阪大学の公式キャラクター「ワニ博士」であるが、「なぜワニ?」と思った方もいるのではないだろうか?

「ワニ博士」のモデルになったのは、大阪大学総合学術博物館に鎮座するマチカネワニの化石だ。2025年のしめくくりに、このマチカネワニ化石をぜひ紹介したい。というのも今年、発見から実に60年以上を経て国の天然記念物に指定されたのである。

「マチカネワニ化石は、恐竜化石に匹敵するか、それ以上の大発見だったんです」と語るのは大阪大学総合学術博物館の伊藤謙先生。おめでたいニュースに湧く同館を訪ねて、マチカネワニ発見を巡るエピソードと、自然史から文化史にまでおよぶその価値について伺った。

マチカネワニが見つかっていなければ、日本産恐竜の発見もなかった!?

マチカネワニは名前の通り、大阪大学豊中キャンパスがある待兼山で見つかったそうですが、発見された当時はどんな状況だったのでしょうか?

「発見したのは化石愛好家の人見功(現在の姓は高村)さん、当時は予備校生でした。1964年の5月の連休に、化石好きの間でちょっと知られたスポットである待兼山、つまり大阪大学豊中キャンパス構内の工事現場に採掘に来たそうです。そこで大きな骨の化石の欠片を見つけた。それはひとつだけだったんですが、これはもしかしたらもっと出てくるかもと思って、翌日に友人の大原健司さんを連れてもう一度行ってみたら、案の定、もうひとつ欠片が出てきた。それで急いで、大阪市立自然史博物館の準備室におられた千地万造先生のところにこの化石を持ち込んだそうです。千地先生も慧眼で、その化石を見て『これは大きいものが出てくる可能性があるな』と判断して、連休が明けると工事が再開してしまうからとすぐに阪大に連絡を入れました。

ひとまず工事を止めることはできたものの、次は発掘の段取りをしないといけない。そこで手を挙げたのが、阪大にいらっしゃった中世古幸次郎先生という方でした。中世古先生は放散虫化石の専門家で、それを応用した石油探査技術でも功績を残されています。中世古先生が発掘費用を全部出すということになり、それでも化石発掘のプロはなかなか雇えなかったので、園芸屋さんを呼んで掘ってもらったと聞いています」

奇跡の発見劇を経て今に至る、マチカネワニ化石の勇姿

ワニの化石が発掘されたのは、日本初のことだったそうですね。しかもほぼ全身が揃った状態! 学術的にもかなりインパクトがあったのでは?

「これがとても大きくて。それまで、『日本の地質は酸性土壌だから、骨が硬い哺乳類の化石は残るけれど、骨が脆い爬虫類の化石は残らない』とまことしやかに言われていたんです。だから、マチカネワニ化石も最初は牛の骨だと思われていたくらいです。そんな状況ですから、ワニはもちろん、恐竜なんて絶対に見つからないと言われていた。けれど、マチカネワニ化石が見つかったことでその前提が崩れました。地質年代的にはマチカネワニのほうがずっと新しいのですが、それでもやっぱり日本でも恐竜を見つけられるんじゃないかと確信して、発掘に取り組む人が現れた。これが、のちの日本産恐竜や首長竜の発見につながっていったと言ってよいと思います。

だから、単なるワニじゃないんですよ。本来ならもっと早く天然記念物に指定されていてもおかしくないような、ものすごい化石なんです」

そんなすごい化石を愛好家の方が偶然見つけて、多くの人が熱意と労力を注いで発掘したという経緯も興味深いです。どこかで見過ごされたり、判断が少し遅かったりしたらどうなっていたことか……。

「普通、珍しい化石を発見したらそのまま自分のものにしたくなるじゃないですか。だけど人見さんはそうしなかった。というのも、そうした地学愛好家の人々が集まる同好会や研究会というのが当時たくさんあって、人見さんは京都の益富壽之助先生が開かれた研究会のメンバーだったんですね。実は僕自身も小学生の頃からお世話になっていたんですが、この益富先生という方が、『標本は人類共通の財産として研究・公開していくべきだ』という考えで私設の博物館(益富地学会館)を開設されたような方で、人見さんもその薫陶を受けていたわけです。

こういうことを僕は『地学教育のリテラシー』と呼んでいるんですが、化石とか鉱物、もっと言えば生物や天体も含めた自然科学の世界って、アマチュアの方が大発見をすることがとても多いんですよ。だから、アカデミアでの研究にとどまらず、裾野を広げることが大事なんです。益富先生はまさにそういうことをやってこられた方で、マチカネワニ化石という大発見は、そうした教育のひとつの結実でもありました」

今、こうしてほぼ完全な状態で展示されているマチカネワニ化石を目の前にすると、モノのもつ価値を伝えてゆく大切さをひしひしと感じます…!

マチカネワニが発見された理学部付近には、記念碑が設置されている

残された化石から、温帯に棲むワニの謎に迫る

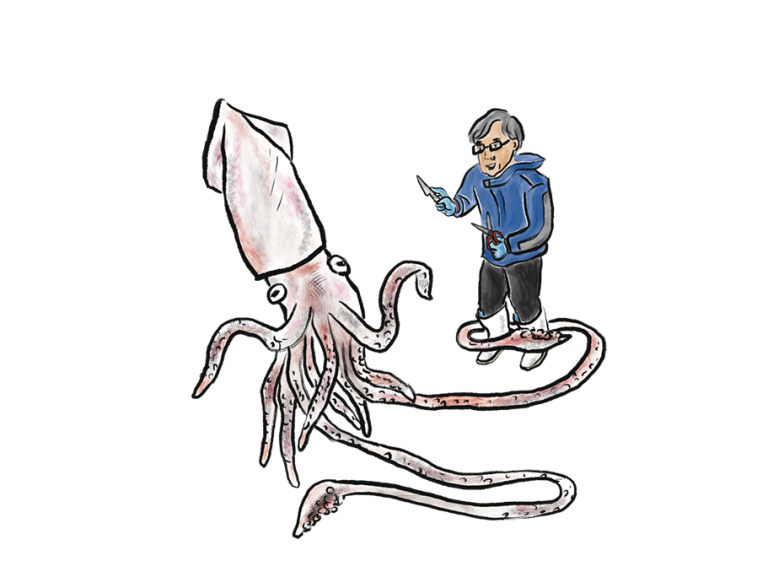

化石はおよそ45万年前の地層から発見されたそうですが、当時はどんな環境だったんでしょうか。現生のワニとの違いは?

「何がすごいかというと、現生のワニのほとんどが熱帯から亜熱帯地域に生息しているにもかかわらず、マチカネワニは温帯棲だったということにつきます。マチカネワニと一緒に植物の花粉とか、貝の化石とかといった共産化石が発見されていて、それを調べてみると、今の琵琶湖淀川水系の環境とほとんど変わらないということがわかったんです。

これが本当にすさまじいことで、だって想像してみてくださいよ。7メートルもあるワニが、今の日本のような四季のある環境を闊歩していたんですよ。変温動物なのにこんな巨体で寒い冬をどう越していたのかとか、いろいろと謎が浮かんでくるじゃないですか」

う~ん、たしかに謎ですね。トカゲなんかは体温を上げるために日光浴をしていますが、巨大なワニが日光浴したとて、日本の気候で体の芯まで温まるところが想像できません(※)。

※温帯にも分布するワニとしてヨウスコウワニ、ミシシッピワニが知られているが、いずれもマチカネワニよりも小型である

「なぜ温帯で生きることができたのかは、実はまだよくわかっていないんです。体の特徴としては、たとえば背中が現生のワニのようにボコボコしていなくて、表面積が小さいため熱が逃げにくかったとか、関連しそうな要素はいくつかあるんですが、決定的なものではありません。さらにいうと、絶滅の理由もはっきりとはわかっていない。発見から60年以上経ち、天然記念物に指定されてなお、研究すべきことがまだまだたくさんあるということです。

僕が着任してからは、重要な共産化石はすべて保存するようにして、研究環境を整えてきました。これからさらに研究が進んでいくと思います」

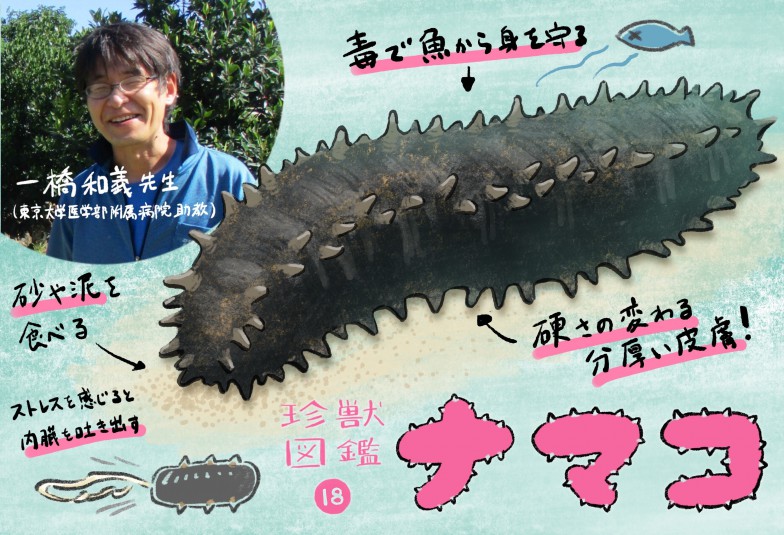

マチカネワニの背中を覆っていた鱗板骨。現生のワニのような盛り上がりがなく平らなのがわかる。写真中央の鱗板骨には、他の個体に噛まれたときにあいたと思われる穴が見てとれる

大きな牙が現生のワニよりも後方に生えているのも特徴だ

今、目の前にある化石に、まだまだいろいろな情報がつまっているわけですね。

「この化石って、ホロタイプ(その生物種の基準となる、ただひとつの標本)の実物なんですよ。ですから、世界でワニの化石や進化を研究する研究者は、必ずこの標本を見に来るという貴重なものです。以前は国立科学博物館に貸し出されていたのですが、大阪大学総合学術博物館の館長を務められた江口太郎先生が返還交渉に尽力されて、現在の博物館の建物(待兼山修学館展示場)がオープンするタイミングで一般公開されるようになりました。地域の人が気軽に見に来れる場所に、これだけ価値のある化石のレプリカではなく実物があるということもとても重要なことだと思っています。まぁ、本来はそれが当たり前なんですけど、多くの博物館では、実物は倉庫に保管して、展示はレプリカということになりがちです。だけど、どうせ博物館に行くなら、やっぱり実物を見たいですよね。

貴重な標本を永く保存することももちろん大切なのですが、個人的には、同時代の人が実物にアクセスできることにこそ、博物館の大きな意味があると考えています。多くの人が化石に触れて、興味を持つ機会がなければ、次の大発見は生まれないわけですから」

マチカネワニは人と共存していた? 学名に秘められたロマン

マチカネワニというと、学名の「トヨタマヒメイア・マチカネンシス(𝑇𝑜𝑦𝑜𝑡𝑎𝑚𝑎𝑝ℎ𝑖𝑚𝑒𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑘𝑎𝑛𝑒𝑛𝑠𝑖𝑠)」は古事記から採られているそうですね。元ネタの豊玉姫は、ワニの姿をした海の神さまだとか……。

「最初は現生のワニ(マレーガビアル属 𝑇𝑜𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎)の仲間とみなされ、『トミストマ・マチカネンセ(𝑇𝑜𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑐ℎ𝑖𝑘𝑎𝑛𝑒𝑛𝑠𝑒)』という学名がついていたんです。化石から新属新種であることを見抜いて現在の学名を提唱したのは、在野の研究者である青木良輔先生でした。この青木先生が爬虫類はもちろん、ありとあらゆる分野に精通した天才で、僕もお世話になっていたのですが、一度電話がかかってくると3、4時間、あらゆるジャンルのことをお話ししてくださいましたね。

青木先生が古事記から学名を取ったのには、ちゃんとわけがあるんです。十二支に猫がいない理由はご存知ですか?」

えっ、藪から棒に猫の話ですか。考えたこともないですが……。

「理由は簡単で、十二支が成立した時代の中国にはまだ猫がいなかったんです。イエネコの原産地はエジプトだと言われていますからね。でもなぜか、辰(龍)は入っていますよね、おかしいと思いませんか?

青木先生は、マチカネワニ化石を見て最初に『十二支の辰の正体はこれだろう』と直感したそうです。古代の東アジアの人々の生活圏にマチカネワニがいて、それが龍として言い伝えられてきたのだろう、と。そうすると、ワニの姿をした豊玉姫の神話も、あながち空想ではないように思われます。そこで『トヨタマヒメイア・マチカネンシス』という学名を提唱されたというわけです。化石をパッと見てそんなところまで発想がつながるんですから、本物の天才ですよね」

江戸時代に描かれた豊玉姫(花園謡曲番続「玉乃井」アムステルダム国立美術館蔵)

なんと、マチカネワニが龍で、さらにはその名の通り、豊玉姫の直接のモデルだったかもしれないと……! 生物学的にはもちろん、文化的にも意義深い学名だったんですね。

「青木先生の論文は素晴らしかったのですが、ご自身がアカデミアの研究者ではなかったこともあって、学名が受け入れられるまでには時間がかかってしまいました。天然記念物指定に60年もかかってしまった背景のひとつに、学術的な位置づけがなかなか定まらなかったということもあるでしょう。

近年になって、日中共同の研究チームが中国の青銅器時代の遺跡からマチカネワニと近縁のワニの骨が見つかったという論文を発表しました。つまり、少なくとも中国大陸では有史以降も大型ワニが生き延びていたことがわかった。青木先生の直感が正しかったことが証明された形です。青木先生はその存在をご存じで中国に調査に行きたいとよく仰っていました。残念ながら、それが実現する前に亡くなってしまったのですが……」

化石を目の前にして、人のそばにマチカネワニがいた古代の風景を想像すると、なんだか一層ロマンを感じます。

「日本人って歴史をあんまり知らないじゃないですか。豊玉姫という神様も、神話の上ではいわば僕たちのご先祖様にあたるわけですが、知られていないですよね。だから、『トヨタマヒメイア』という名前を通して、マチカネワニが実は古代からの伝説を体現する存在なんだということをたくさん語ってもらいたいです。それがきっとご先祖様孝行にもなるし、日本の自然や歴史、ルーツを知るきっかけにもなるんじゃないでしょうか。古代から途切れずに脈々と語り継がれてきたものがあるというのは、やはり誇れることだと思うんです。

そんなふうに自分の足元に目を向けると、この先まだまだ常識を覆すような大発見があるかもしれません。たとえば、日本には存在しないとされる青銅器時代の遺跡が見つかって、そこからマチカネワニの骨が発見されるとか……想像するだけでワクワクしてきますよね」

博物館で配布されていたワニ博士のステッカー。ご自身の化石(?)とともにポーズをとられている

大阪大学豊中キャンパスの所在地、豊中市の公式キャラクター「マチカネくん」をあしらったマンホール。足元に歴史ありだ

ルーツといえばなにを隠そう、筆者も学生時代は待兼山を毎日登り、学び舎に通っていたものだ。在学中はあまり接点のなかったマチカネワニの話をたっぷり伺い、見慣れたはずのキャンパスの風景が少し違って見えるのだった。いつでも・誰でも会いに行ける大学博物館の天然記念物、ぜひ会いに行ってみてほしい。

(編集者・ライター:谷脇栗太)